子どもの「登校しぶり」への問い詰めはNG!精神科医さわ先生に聞く5つの対応

夏休みをはじめとする長期休み明けは、「学校に行きたくない!」という子どもの登校しぶりが起こりやすい時期。親としてどんな声がけをしたらいいのか、正解がわからず悩んでしまいますよね。

今回は、児童精神科医であり、自身も子どもの不登校に向き合ってきた経験をもつ”さわ先生”に、子どもの心のSOSにどう向き合えばいいのか、具体的なケア方法について教えてもらいました。

子どもの登校しぶりの理由は十人十色

子どもが「学校に行きたくない!」と言う背景には、さまざまな理由が隠されています。

近年増えているのは、LINEなどSNSから派生した人間関係のトラブル。グループ内で仲間外れにされた、強い言葉で攻撃されたことなどがきっかけで学校に行きづらくなるケースが、学年が上がるにつれて多く見られています。

一方で、「なんとなく行きたくない」など、子ども自身も行きたくない理由がうまく言語化できなかったり、「朝になるとお腹が痛い」「体がだるい」など身体的な不調として現れたりすることも少なくありません。

精神科に来られるお子さんのなかには、給食の時間が苦手で強い不安を感じる嘔吐恐怖症や、神経発達症の特性から集団生活にストレスを感じて、登校しぶりにつながっているケースなど、理由はそれぞれ違います。

意外に見過ごされがちなのが、学習面でのつまずきです。特に算数などの積み重ねが必要な教科では、一度わからなくなると授業についていけなくなり、そのことから学校が嫌になってしまうこともあります。

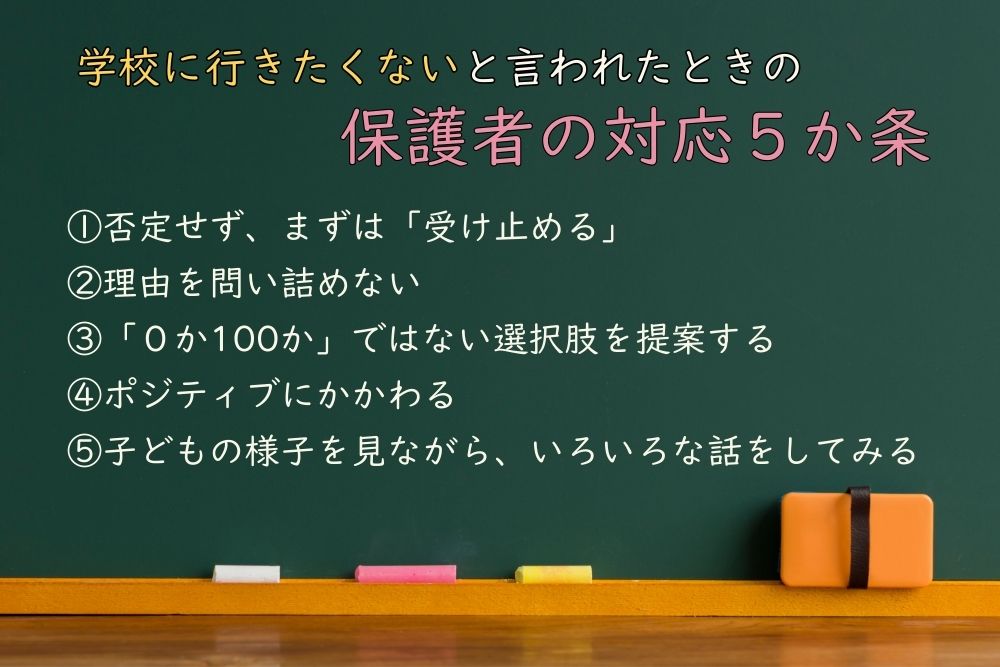

子どもに「学校に行きたくない」と言われたときの保護者の5つの対応

子どもから「学校に行きたくない」と言われたら、一体どうするべきでしょうか?

1.否定せず、まずは「受け止める」

「そっか、行きたくないんだね」とありのままの子どもの気持ちを受け止めることが、最初のステップです。

親から頭ごなしに否定されると、「どうせ話してもわかってくれない」と子どもが心を閉ざしてしまうことに。また、親の顔色をうかがって本音が言えない子もいます。

反対に、自分が言ったことを受け入れてもらえることで、子どもは安心感を得られます。くれぐれも、「そんなことで休むの?」といった否定的な言葉は避けてくださいね。

2.理由を問い詰めない

子どもが理由を言いたがらない、または言語化できない場合は、無理に問い詰める必要はありません。よくあるのが、「ちゃんとした理由がないなら行きなさい」と、子どもが明確に理由を言えないと休ませないケース。

親としては理由なく学校を休ませることに抵抗を感じてしまいがちですが、「もし困っていることがあれば聞かせてね」と、いつでも頼っていいんだよというメッセージを伝えるだけで十分です。

3.「0か100か」ではない選択肢を提案する

学校に行くか行かないか、という二択ではなく、複数の選択肢を示してあげることも有効です。

たとえば、

・午前中は休んで、午後から行ってみる

・給食の時間にあわせて登校してみる

・保健室で過ごしてみる

・校門まで行って、タッチして帰ってくる

といったように、少しでも登校できるきっかけになるような段階的な選択肢を複数提案するのはどうでしょうか?

登校しぶりの理由と同様に、そのケア方法も十人十色。また同じ子どもであっても、昨日と今日の気持ちが変わったりもします。

だからこそ、さまざまな選択肢を提案して、子どもと一緒にその日の正解を見つけていきましょう。

4.ポジティブにかかわる

普段から「今日は学校でどんな楽しいことがあった?」といった、学校生活のポジティブな出来事を引き出すような会話を心がけましょう。

そうすることで、何か学校で嫌なことがあったときに、マイナスの感情だけにとらわれず、楽しいことを思い出せます。

そのとき思い浮かべたポジティブな学校でのワンシーンが、登校しぶりの解決につながることがあるのです。

5.子どもの様子を見ながら、いろいろな話をしてみる

普段から親子でいろいろな話をすることで、いざ子どもが困ったり悩んだりしたときに相談しやすい関係を築きやすくなります。親の失敗談などを子どもに共有するのもいいですね。

「中学校のとき、授業でこんな失敗をしちゃってね」「ママも仕事に行きたくないときがあるから、〇〇ちゃんの気持ちがわかるよ」など、親自身のこれまでの経験やうまくいかなかったこと、失敗を見せるのです。

「私だけじゃないんだ」「お母さんも同じような悩みがある(あった)んだ」と思えることで、生きることへの大きな安心感につながります。

「甘え」と「悩み」を見分ける必要はなし

子どもの話を聞いていて、「本当に何か悩んでいるわけじゃなくて、ただ学校をサボりたいという”甘え”なんじゃないか?」と不安になることがあるかもしれません。

その気持ちもわかります。けれど、甘えかどうかを見極める必要はないというのが私の考えです。

子どものSOSは甘えが理由でいいんです。親を「安心できる存在」だと信頼している証拠ですから。甘えられる相手がいるからこそ、子どもは外の世界でがんばるための心の栄養を満たすことができます。

むしろ、甘えを拒否して無理に学校に行かせようとすると、問題が長期化するケースが多いもの。「今は甘えたいんだな」と心を満たしてあげることで、子どもは自ら次の一歩を踏み出す力を養うことができるのです。

取材・文/水谷映美 編集/石橋沙織(学研キッズネット)