「もったいない」を減らすために

国民 1人あたり年間 37キロの食 べ物 を捨 てている

「食品ロス」とは、まだ食べられるのに、捨てられてしまう食品のことです。

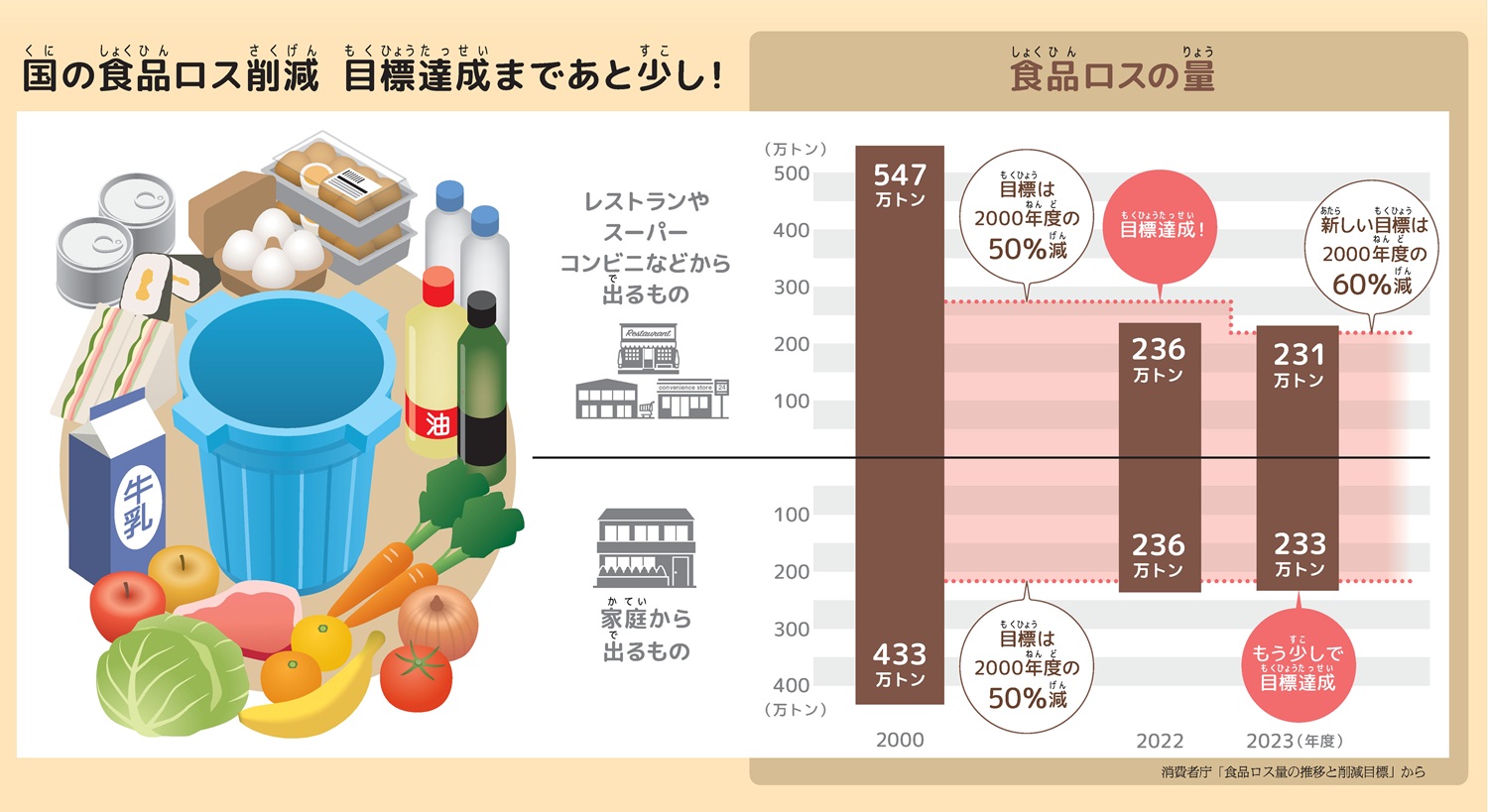

農林水産省や消費者庁などによると、2023年度の食品ロスの推計値は464万トン。22年度から8万トン減り、00年度以降で最も少なくなりました。このうち、飲食店などから出る事業系食品ロス量は231万トン、みんなの家から出る家庭系食品ロス量は233万トンです。

国は30年度に、00年度と比べて、事業系と家庭系の食品ロス量を50%減らすことを目標としていました。事業系については、22年度の推計で目標を達成したため、今年3月、60%減らすことを新たな目標としました。今回23年度の推計では、事業系は58%、家庭系は46%減っています。両方とも目標達成まであと少しです。

ただ、国民1人あたりで計算すると、年間37キロの食べ物を捨てたことになります。食品ロスを減らすためには、何が必要でしょうか。

食品 ロスはなぜ問題 ?

食品ロスは、食べ物を無駄にしているだけではありません。消費者庁によると、食品ロスをふくむ一般廃棄物の処理費用に、年間約2兆円使われているといいます。

また、水分をたくさんふくんでいる食品は、燃やすのにたくさんのエネルギーを使うため、多くの二酸化炭素(CO2)が発生します。食品ロスを減らすことは、環境のために身近にできる取り組みの一つです。

「賞味期限 切 れ」をすぐに捨 てないでーNPO法人「日本もったいない食品 センター」の取 り組 みー

廃棄 予定 の食品 を安 く販売 、安全 とおいしさを事前 に確認 !

NPO法人「日本もったいない食品センター」は、食品メーカーなどから食べられるのに捨てられそうな食品を安く仕入れて、食品ロス削減に取り組んでいます。仕入れた食品は、この法人が2019年に始めた食品ロス削減ショップ「ecoeat」で販売。現在、東京都や大阪府など15都府県に約30店舗あります。

この法人の代表理事・高津博司さんによると、季節の変わり目では、仕入れる商品の種類が増えるといいます。夏の終わりだと、ゼリーやかき氷のシロップ、冬の終わりだと鍋のつゆなど、売れる期間がすぎた季節の商品が並ぶためです。

賞味期限がせまっている商品のほか、すぎている商品も販売しています。安全に食べられる期限である消費期限とはちがい、賞味期限はおいしく食べられる期限です。高津さんは「賞味期限は、メーカーがおいしさを保証する期限。そのため実際においしく食べられる期限よりも、賞味期限を2~5割ほど短くすることが多い」と話します。仕入れ先のメーカーに確認したり、スタッフが試食したりして、安全でおいしく食べられる食品を店に並べています。

余 った食品 を地元 で必要 な人 へ

学校などを訪れ、食品に関する講演も行う高津さん。賞味期限切れの商品を買って食べてもらうことも、啓発活動の一つだといいます。高津さんは「賞味期限切れの商品におどろくお客さんもいる。そういう人に『ぜひ食べてみて』と声をかけると、後日『おいしかった』といってもらえる」とお客さんの変化を実感。店が食品への知識ともったいないという意識を高める活動の拠点になっています。

また、仕入れた食品を子ども食堂などの福祉施設や、生活に困っている人たちに寄付する活動も行っています。宅配便で送るほか、店に取りに来てもらうこともあります。

2024年の1年間で仕入れた食品は、約3千トンに上ります。事業者からは「どこも買ってくれない商品を、引き取ってくれるのはありがたい。食品を捨てるための費用が1千万円ほどういた」という声も。お客さんからは「おいしさが変わらない商品を安く買える」と好評です。

高津さんは「支援の拠点にもなっているecoeatを全国各地に出店できれば、地元で余っているものをたくさんの人に届けることができる。余った食品を、生活に困っている人たちに届ける、橋渡し役にしたい」と語りました。

※賞味期限がすぎた食品は大人と相談してから食べましょう。

賞味期限 切 れのチョコ 記者 も食 べてみた!

9月下旬に店で、賞味期限が8月のチョコレートとペットボトルのお茶を買ってみました。どちらも、賞味期限内に口にしたことがある商品です。

中はとろっとしているこのチョコレートは、その食感や味に変わりはありませんでした。お茶も透き通った色で、いつも通りの香り。どちらの商品も、賞味期限が切れていると言われてもわからないほど、おいしかったです。

【授業 や教科書 では】先進 国 の食品 ロスと世界 の貧困

中学の「技術・家庭」の家庭分野で、「持続可能な食生活」をめざすねらいで、食品ロスや食品の廃棄を学びます。あわせて、日本の「食料自給率」がカロリー(熱量)で計算した場合、40%を下回っていることも習います。

また、中学の社会の公民では、世界の貧困問題を取り上げます。先進国で食料が大量に捨てられる一方で、食料が足りずに栄養失調や飢餓の状態にある人々が大勢いることを学びます。

取材・文/大井朝加(朝日小学生新聞)