自動車の点検、整備を行い、自動車社会と人々の安全を守る縁の下の力持ち。

こんな人にピッタリ!

自動車が好きなことが一番。自動車の構造に興味があり、機械いじりが得意なら、なおいい。細かい故障を見つける注意力と、長時間の作業にも耐えられる忍耐力も必要。

どんな仕事?

自動車の安全走行を支えるスペシャリスト

自動車整備士の仕事は、自動車が安全に走行できるように、自動車を点検・整備すること。自動車の整備には、数か月おきに車体各部の機能の低下などをチェックする「定期点検整備」、交通事故などで壊れた部品を車体から取り外して交換・修理して機能を回復させる「分解整備」、車体の傷やへこみなどを修復する「板金・塗装」がある。タイヤやエンジンオイルの交換、ドライブレコーダーの取り付けなども自動車整備の仕事だ。とくに最近の自動車には、進歩した安全装置である自動運転や自動ブレーキを作動させるためのカメラやセンサーなどの電子制御装置が組みこまれている。そこで2020年からは「分解整備」の限度を広げ、電子制御装置の整備も加えて「特定整備」と呼ぶようになっている。自動車は車種や製造メーカーによって構造が異なるため、点検・整備を担当する自動車整備士には、はば広い知識と専門的な技術が欠かせない。点検・整備によって自動車の不具合や故障を見つけだして事故を予防する自動車整備士は、機械の面から自動車の安全走行を支えるスペシャリスト。自動車が身近な輸送手段になっている「自動車社会」の安全を守る重要な仕事だ。ちなみに、公道を走行する自動車は、数年に一度「車検(自動車検査登録制度)」と呼ばれる検査を受けることが法律で義務付けられている。整備士の仕事の中心は、そうした車検や定期点検だ。

これがポイント!

3級、2級、1級、特殊の4つの自動車整備士資格

自動車整備の仕事そのものは資格がなくてもできるが、自動車整備士を名乗るためには、国土交通大臣が行う「自動車整備士技能検定」の試験に合格しなければならない。資格は3級、2級、1級、特殊の4種類があり、整備できる自動車の種類や整備の内容が分かれている。3級自動車整備士は、点検やタイヤ交換などの基本的な整備を行える。2級自動車整備士は、ガソリン車やディーゼル車に関しては、ほぼすべての整備を行える。1級自動車整備士は、エンジンの種別に関わらず、すべての整備を行える最上位の資格。特殊整備士は、タイヤ・電気系統装置・車体など特定の分野の専門家だ。

また、受検資格も級によって異なる。最初に受験できる3級の受検資格は、工業高校の自動車科の卒業生は卒業と同時に得られるが、それ以外の学校の卒業生は整備工場などで6か月以上から1年以上の実務経験が必要。卒業する学校などにより期間が異なるが、2級の受験資格は3級資格取得後に一定期間の実務経験が必要。同じように、1級の受験資格は、2級資格取得後に一定期間の実務経験が必要となっている。特殊整備士の受検資格も、卒業する学校により実務経験期間が異なる。受検に備えるための学校は、工業系の高校・短大・大学・専門学校が一般的だが、整備工場で働きながら受講できる「自動車整備振興会技術講習所」も各都道府県にある。

次世代自動車を整備できるのは1級自動車整備士

日本政府は、自動車に関する2030年までに実現すべき目標を「販売される新車の5~7割を次世代自動車にする」としている。次世代自動車とは、排気ガスが少ないか、まったく排気ガスを出さない環境にやさしい自動車のこと。バッテリー(蓄電池)の電気でモーターを動かす「電気自動車」、ガソリンエンジンと電気モーターを組み合わせた「ハイブリッド自動車」、水素を燃やした熱を動力にする「水素エンジン自動車」などがある。しかし、3級自動車整備士と2級自動車整備士が整備できるのは、ガソリン車とディーゼル車だけ。次世代自動車の整備は、基本的にどんな自動車でも整備できる1級自動車整備士の仕事なのだ。次世代自動車をふくめた、いろいろな自動車を整備したい人は、1級自動車整備士の資格を目指そう。ただし、3級と2級の資格を取得していなくてはならないうえに、試験も難しいので、かなりの努力が必要だ。

将来はこうなる

進歩する自動車は現在以上に点検・整備が重要に

今後は、現在主流になっているガソリン車やディーゼル車よりも電気自動車などの次世代自動車が増えるので、電気系統装置の整備を担当する特殊整備士の出番が増えると思われる。また、自動運転の技術が進歩し、そう遠くない未来には完全自動化の自動車も実用化されるだろう。しかし、人間が運転しない分だけ、運転を制御するAIをふくめた自動車のすべてのシステムをつねに完全な状態に整備しておかなくてはならない。自動運転の技術が進歩するほど、自動車整備士の役割は現在以上に重要なものになると予想される。

データボックス

収入は?

平均年収は387~450万円。ハードな仕事の割りに給料は高くないが、独立して顧客を獲得できれば、収入を大幅にアップできる可能性もある。

休暇は?

交替制の週休二日制の事業所が多い。地域密着型産業のうえ、受注競争も激化していて、利用者のニーズに応えるために日曜・祝日に営業したり、時間外作業を行ったりしている事業所もある。

職場は?

メーカー系自動車販売会社の整備部門、自動車整備会社の分解整備事業場。

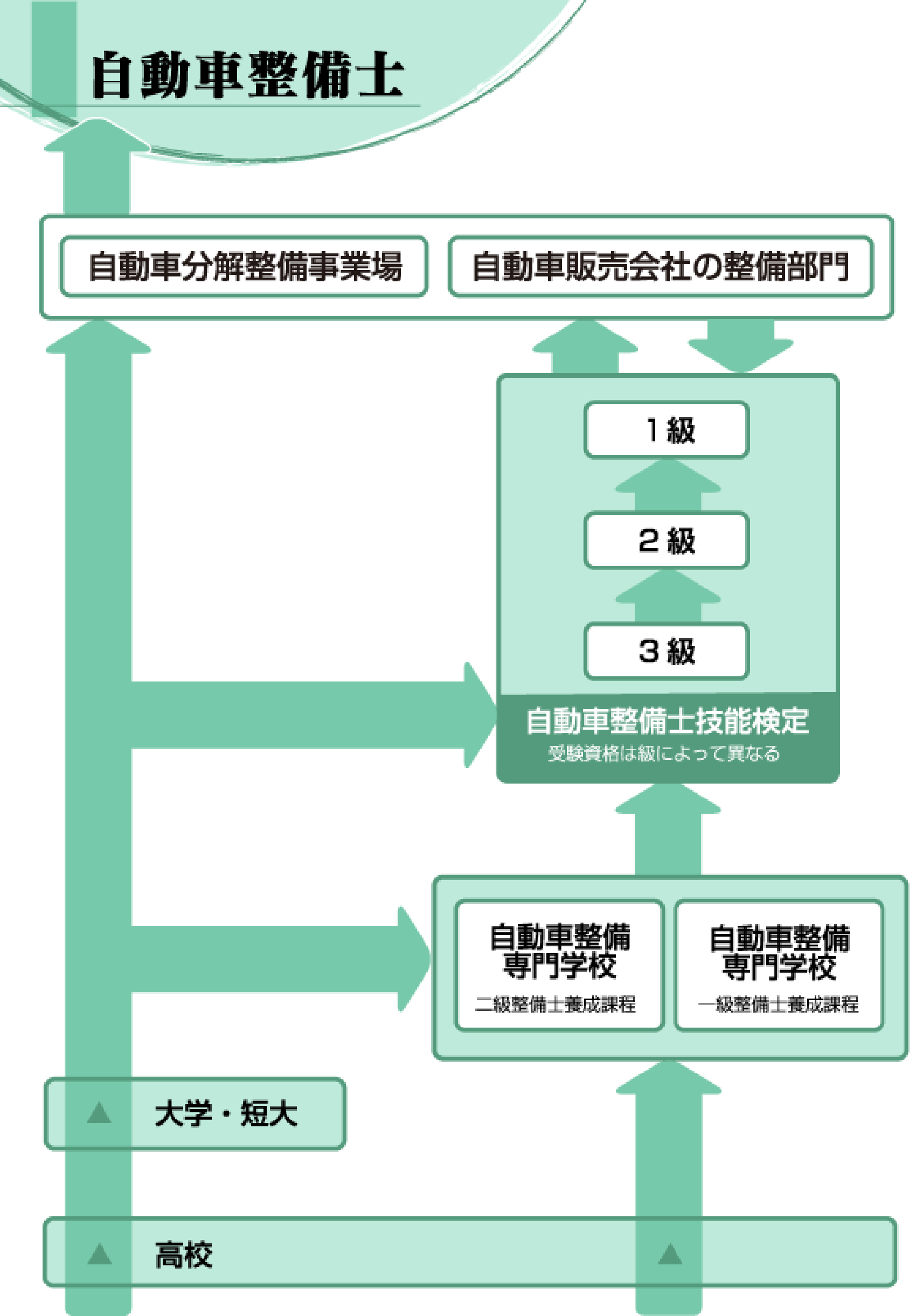

なるためチャート

自動車整備士の仕事につくための主なルートが一目で分かるチャートだよ!