ジェット旅客機や小型プロペラ機、ヘリコプターやグライダーなどを操縦する。乗客の安全を守る重大な責任も負っている。

こんな人にピッタリ!

緊急事態でも的確に対処できる冷静な判断力と責任感がある人。心身ともに健康であるために、自分の生活をきちんと管理する能力も必要。

どんな仕事?

飛行機の操縦以外にも仕事はたくさんある

航空会社の大型旅客機の場合、パイロットとして機長と副操縦士の2人が乗り組む。機長は飛行に関するすべての責任者。機長が急病などで倒れた時は、副操縦士が機長の職務を引き継ぐ。出発前のパイロットは、気象情報を確認したうえで、会社の運行管理者と共に安全で経済的な航路を検討し、飛行高度や飛行速度、積みこむ燃料の量などを決める。その後、エンジンや操縦装置に異常がないことを確認して飛び立つ。気流が安定した高度を水平飛行中は、パイロットの代わりに「自動操縦装置」が飛行機を操縦する。だが、その間もパイロットは、常にレーダーなどの計器や前方を監視し、管制官とも交信を続けて安全運航を心がける。目的地の空港に着陸して乗客を降ろした後も、整備担当者へ飛行中の機体の様子を伝えたり、後続の便のために運行管理者へ航路の気象状態を報告したり、決められた飛行日誌に記入したりする仕事がある。また、飛行中に病人が発生した場合や、飛行機を乗っ取るハイジャックなどの非常事態が起きた場合も、パイロットは冷静に対処しなくてはならない。それは、旅客機だけでなく、貨物機でも、小型プロペラ機やヘリコプターでも同じことだ。多くの乗客の命や大事な荷物をあずかるパイロットの責任は重い。それだけにやりがいのある仕事と言えるだろう。

これがポイント!

操縦士に必要な3種類の操縦資格

航空機を操縦するには、国土交通大臣が発行する「操縦士」の国家資格が必要だ。それには「自家用操縦士」、「事業用操縦士」、「定期運送用操縦士」の3種類があり、操縦士として行えることがそれぞれ異なる。自家用操縦士の資格は、グライダーや小型自家用機などの操縦を個人で楽しむ人のもの。事業用操縦士の資格は、遊覧飛行や報道用、ドクターヘリや防災ヘリなど、お金をもらう仕事として操縦する人が取得するもの。定期運送用操縦士の資格は、定期運航する旅客便や貨物便がある航空会社で操縦士の仕事をする人に必要なものだ。また、資格別に航空機の種類別(飛行機、ヘリコプター、飛行船、グライダー)の試験を受ける。ちなみに、自家用、事業用、定期運送用と順番に取得していく。下位の資格がないと上位の資格を取得できない仕組みだ。取得するには年齢や飛行経歴などの制限があり、学科試験と実地試験、身体検査に合格しなくてはならない。パイロットを養成する高校や大学、専門学校、または飛行訓練学校などで学び、国家試験にのぞもう。さらに、飛行機の無線交信は原則として英語が使われ、専門用語も英語だ。パイロットを目指すならば、英語力を身につける必要がある。

航空会社のパイロットを目指す3つの道

航空会社のパイロットを目指すには、一般的には2つの道がある。一つは、公的なパイロット養成機関である「航空大学校」を卒業して航空会社に入る方法。もう一つは、航空会社が募集する「自社養成パイロット(運航乗務員訓練生)」に採用される方法だ。自社養成パイロットの応募資格は、会社によって条件が異なるが、4年制大学を卒業しているか、大学院(修士課程)の卒業見込みがある人。ただし、この方法は原則として1回しか受けられない。ちなみに「自衛隊」でも、戦闘機やヘリコプター、貨物輸送機などのパイロットになれる。自衛隊のパイロットの操縦士資格は防衛大臣が発行するが、国家資格である事業用操縦士資格も取得するのだ。自衛隊のパイロットから民間航空会社のパイロットへ転職する道もあるだろう。

将来はこうなる

自動操縦技術の進歩に対応

昔の旅客機には、2人のパイロットのほかに、エンジン、燃料、油圧、電気などのシステムを監視する航空機関士も乗り組んでいた。ところが現在では、コンピュータの監視能力の進歩によって航空機関士の同乗は不要になっている。一方、コンピュータの自動操縦技術も進歩しており、現在は離着陸の自動操縦も技術的には可能だ。しかし、パイロットの操縦技術を保つためや不測の事態に備えるなどの目的から、離着陸の操作はパイロットが行っている。とはいえ、今後AI技術がさらに進歩すれば、パイロットが1人でも安全に運航できるようになるかもしれない。

データボックス

収入は?

平均年収は、640~2000万円前後。定期路線のパイロットの基本給は、同じ航空会社の地上勤務者や客室乗務員とあまり変わらない。ちがうのは乗務手当だ。時給(乗務手当単価)×飛行時間で計算されるが、機長か副操縦士か、経験年数、操縦する機体の種類などで差がつく。

休暇は?

定期路線のパイロットの休暇は運航スケジュールによって不規則だが、おおよそ月に10日程度。

職場は?

航空会社、航空機を運営する会社、自衛隊、警察、消防、海上保安庁など。

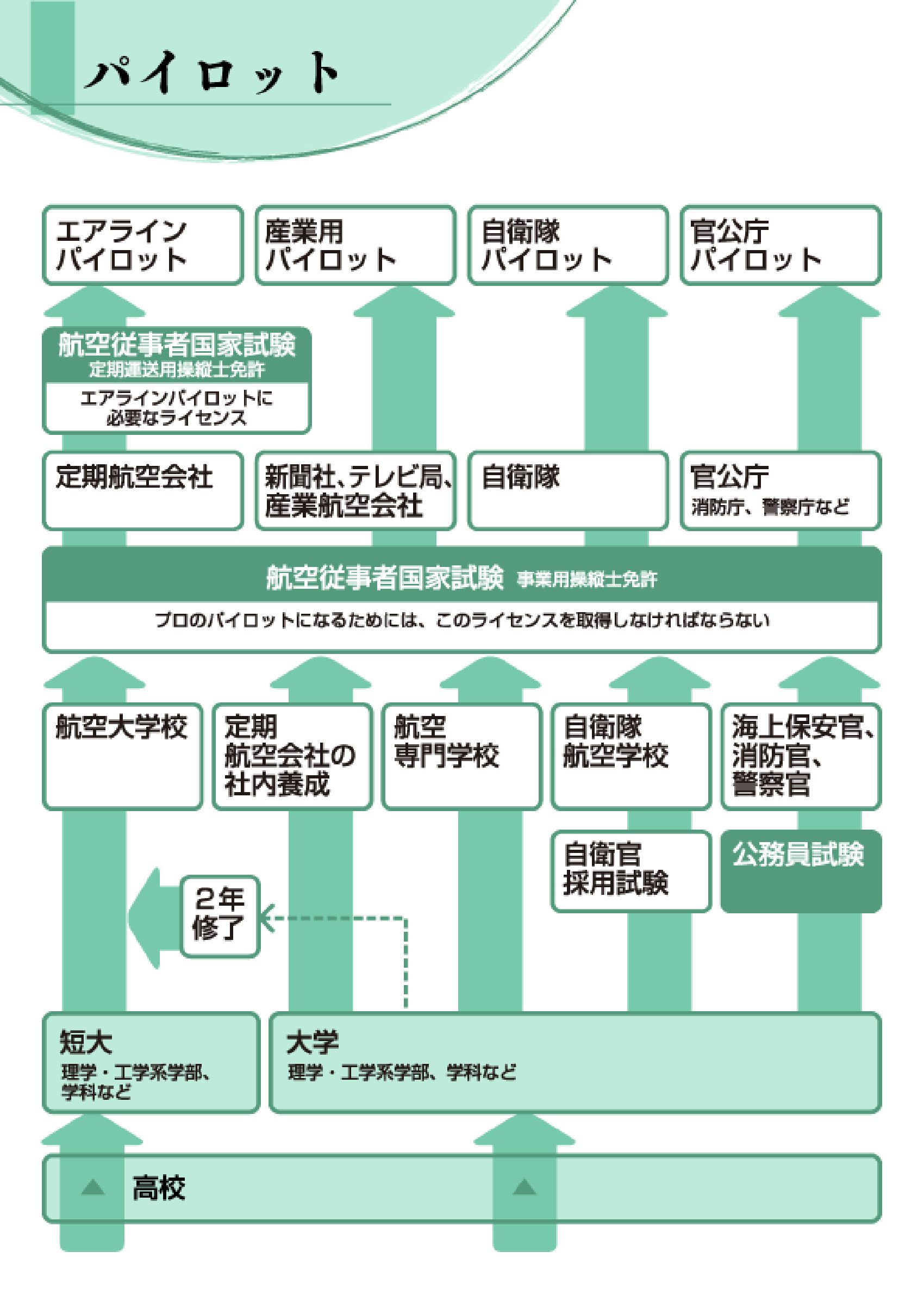

なるためチャート

パイロットの仕事につくための主なルートが一目で分かるチャートだよ!