人や荷物を目的地まで安全に予定通りに届ける船の最高責任者

。

こんな人にピッタリ!

海や船が好きな人。協調性があってチームワークを大切にできる人。責任感がある人。体力的にも精神的にも強いタフな人。冷静な判断力がある人。

どんな仕事?

船の安全な運行と乗客・荷物・船員・船を守る重責を負うリーダー

船長の仕事は、担当する船を操縦して乗客や荷物を安全に予定通りに目的地へ運ぶこと。船員が船長一人の小型船では、船長がすべての船の仕事をこなす。だが、荷物の積み下ろしや運行業務を担当する航海士やエンジンなどを管理する機関士など多くの船員が乗り組む大型船では、船員たちを指揮・監督するのが船長の役目だ。天気や海の様子を見たりレーダーで集めた情報などから判断して、船の航路を決定するのも船長の重要な役目。それを船会社へ報告したり、航海日誌などの様々な書類を作る事務仕事もある。立ち寄った港で買い入れる食料の費用など現金の管理もする。操船が難しい海域を通過したり港へ入る時は、ブリッジ(船橋)に立って船長自身が操船する。さらに、緊急時には、船の安全を守るために、船員だけでなく乗客に対しても命令できる権限も与えられている。まさに船のリーダーだ。一方で、船員のミスで運行が遅れたとしても、その責任は船長が負う。また、原則として、船長はすべての乗客や荷物を陸に下ろすまで船にとどまる義務も負っている。事故が起きた場合は、人命救助・船や荷物の救助に必要な手をつくさなくてはならない。船の最高責任者である船長の仕事はとても多く、その責任はとても重いのだ。

これがポイント!

小型船の船長か大型船の船長か、目標によって資格が異なる

船の操縦や運行に関わる仕事をする人は「海技従事者」と呼ばれ、国土交通省が行う国家試験(筆記試験・面接)と身体検査に合格して資格を取得しなくてはならない。それには、20トン未満の小型船を操縦するための「小型船舶操縦士」の資格、20トン以上の大型船を運行するための「海技士」の資格の2種類がある。さらに、海技士の資格は、船が航行する海の区域や船の大きさによって一級から六級まで細かく分かれている。どんな船の船長を目指すかによって、取得すべき資格が異なるのだ。海外と国内の港を往復する外国航路の船員になるには三級海技士以上、国内の港を運行する国内航路の船員になるには四級の資格を取得するのが一般的。外国航路の5000トン以上の船の場合、船長は一級、一等航海士は二級、二等航海士と三等航海士は三級の海技士(航海)資格が求められる。船長を目指す人は、三等航海士としてデビューし、経験を積んで上位の海技士資格を取得することで航海士の等級を上げ、船長に任命されるのを待つことが多い。ちなみに、湾内などを運行する200トン未満の船ならば、六級の海技士(航海)資格で船長になれる。それより小型の漁船や釣り船などの船長を目指す場合は、小型船舶操縦士の資格を取得しよう。また、「海技士」と「小型船舶操縦士」の資格は別のものなので、大型船を操縦できる海技士の資格を取得しても小型船を操縦できるわけではない。

海技士の受験資格を得るために船員教育機関へ進学する

海技士の国家試験には受験資格が2つある。年齢が18歳以上、一定期間実際に船に乗って運行や実務に従事した経験(乗船履歴)があることだ。その受験資格を得るには、中学校や高校を卒業後に航海実習の授業がある船員教育機関(商船系高等専門学校、商船系大学)に入学するのが一般的。また、一般大学・高専・短大卒業後に独立行政法人・海技教育機構の海技大学校に入学する方法もある。それらの学校を卒業すると、三級海技士の資格試験を筆記試験免除で受験できる。一方、国内航路の船員を目指す場合は、中学校や高校を卒業後に海技教育機構」の海上技術学校、海上技術短期大学校へ入学する方法がある。それらの学校を卒業すると、四級海技士の資格試験を筆記試験免除で受験できる。また、普通高校や大学の卒業後や就職後に船員を目指す人が短期間で六級海技士の資格を取得できる教育機関もある。

将来はこうなる

日本人船員が不足、努力次第でチャンスあり!

国土交通省の2018年のデータによれば、日本の貿易量は、99.6パーセントが船による海上輸送。そのうち37パーセントが外国の船会社で、63パーセントが日本の船会社の船だ。それに乗り組む船員の数は5万5,000人。ところが、その内訳は、外国人船員が5万3,000人、日本人船員はわずか2,000人にすぎない。船長と一等航海士など数人が日本人で、ほかの船員は外国人という船が多いのだ。また、日本の船会社が船を外国の船会社に貸し渡すことで、日本人船員が乗り組まず、全員外国人船員によって運行する日本の船も増えている。一方、国内航路の船の場合、安全保障の観点から「日本の船で船員も日本人に限る」とされているので、現在は日本人の船員しかいない。だが、少子高齢化で働く人数が減少するこれからは、国内航路の船にも外国人船員が乗り組む可能性がある。その時は、国内航路の船の船長も、海外航路の船の船長のように、英語や外国語を身につけて外国人船員とのコミュニケーションをとることが大切になるだろう。

データボックス

収入は?

平均年収は366~448万円。海運会社によって給料や乗船中の手当がちがうが、労働協約で定められている賃金は、同じ会社で陸上勤務をするよりも高く、外国航路の船の船長の場合1,000万円以上もらえる会社が多い。乗船中はほとんどお金を使わないため、貯金ができるのがよい点だ。

休暇は?

乗船中は交替制で勤務し、下船後にまとめて休暇を取ることができる。外国航路の船の場合、6か月の乗船勤務で3か月の休暇、8か月の乗船勤務で4か月の休暇を取ることが多い。昇格試験のための勉強がじっくりできたり、混雑をさけて旅行ができたりするなどのよい点がある。

職場は?

海外航路を運行する海運会社の船、国内航路を運行する海運会社の船、海上保安庁の巡視船、海上自衛隊の護衛官、漁船ほか、すべての船。会社によっては、一定期間ずつ代わりばんこに乗船勤務と陸上勤務に従事することもある。

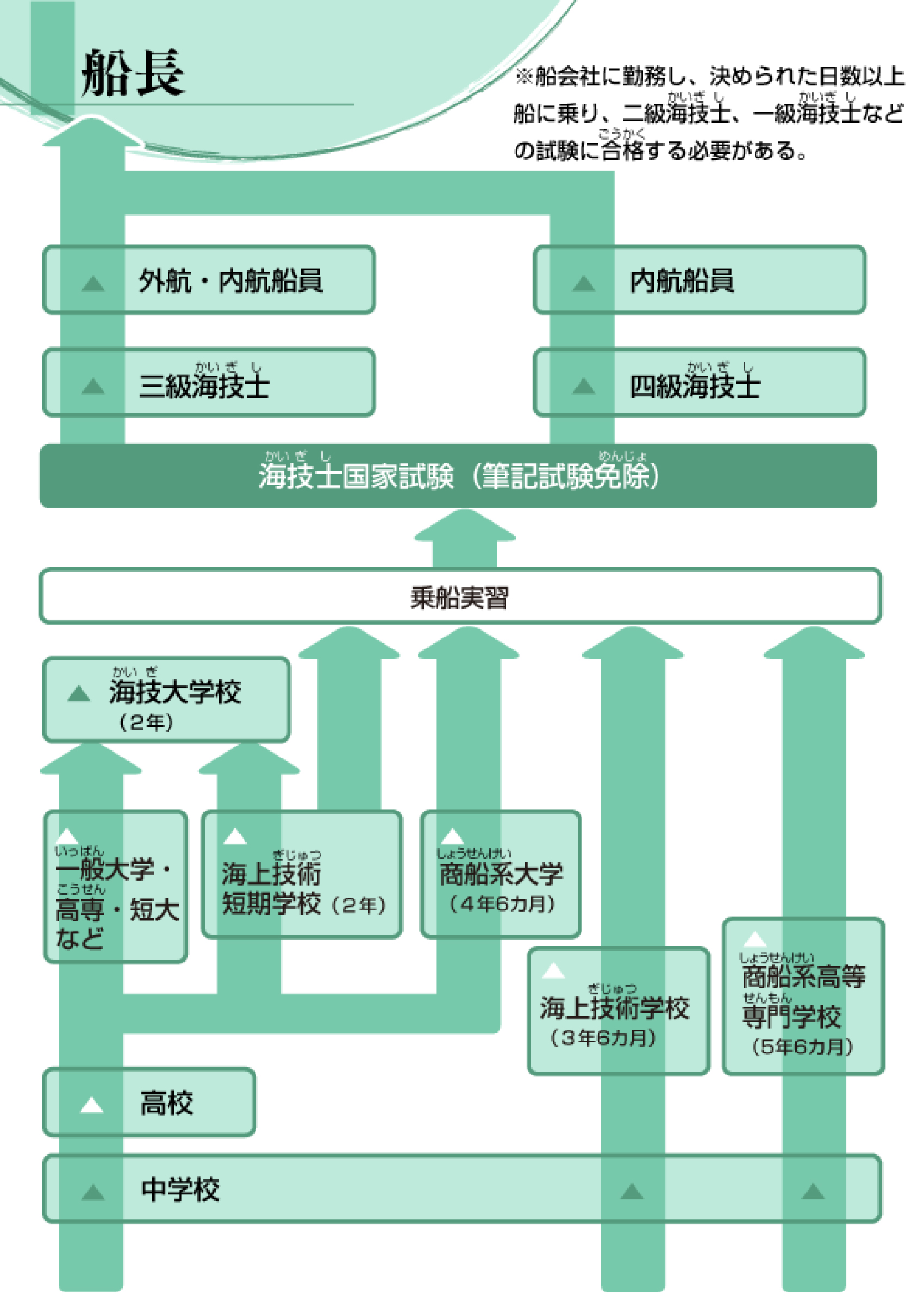

なるためチャート

船長の仕事につくための主なルートが一目で分かるチャートだよ!

実際に働いている船乗りの仕事を見てみよう!

内航船で働く船乗りの仕事をくわしく見る!

日本郵船で働く船乗りの仕事をくわしく見る!