![子どもの「性別への違和感」や悩み まわりの大人はどう対応したらいい?[下]](https://kids.gakken.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/pixta_127192311_S.jpg)

自分自身の性別について悩みをもつトランスジェンダーの人たちのうち、ジェンダークリニックを受診した人たちの約9割は、中学生までに「性別への違和感」を自覚しているといいます。大きな小学校ならば全校で1~2人ぐらいは、そうした違和感をもっているのではないかともみられています。子どもが抱く性別への違和感や不安に、親はどう寄り添うことができるでしょうか。20年以上にわたってジェンダー医学の現場に関わってきた日本GI(性別不合)学会理事長の中塚幹也さんに上下2回にわたって聞きました。[下]編は「性別への違和感をもつ子どもたちへの対応」についてです。

医学博士。専門領域は生殖医学。岡山大学医学部を卒業後、米国留学を経て、1998年に岡山大学ジェンダークリニックの開設時に診療に参加。同クリニックで性別に違和感を持つ子どもの診察もしている。

性別への違和感、親が気づくかより「子どもが言い出しやすいか」

――「男の子」「女の子」という性別にしっくりきていない子どもは、どれぐらいの時期からそれを認識し始めるのでしょう?

早い子は小学校に入る前からですね。大人になってから専門医療施設に来た方々に聞くと、半分以上は「物心ついたころから」と答えます。岡山大学ジェンダークリニックの調査では、小学校入学前と答えた人が56.6%で最も多く、小学校低学年(13.5%)、小学校高学年(9.9%)、中学生(9.7%)、高校生以降(7.9%)となっています。「心は男性で体は女性」という方の場合は約70%が小学校入学前に違和感をもっていました。

――たとえば、女の子とおままごとをするより男の子と遊ぶのが好きな「男まさりの女の子」もいるとは思いますが、そういう子との違いは何ですか?

男まさりの女の子が「自分は本当は男の子だ」と思っているのかというと、おそらく違います。「自分は女の子だけど、男の子と遊びたい」「自分は女の子だけど、女の子だから〇〇しろ、と言われるのはいやだ」というのであれば、自分が女の子だということは理解しているうえで言っているわけだから、それは性別への違和感とは異なります。自分のことを「僕」と呼ぶ女の子もいますが、「自分は女だ」というところが揺らいでいないなら、トランスジェンダーではありません。行動や言動は判断要素の一つではありますが、それで判断するというよりは、心の中がどうなのか、が大事です。

岡山大学ジェンダークリニックには小学校低学年の子どもが来ることもありますが、自分のことを正確に分析できる子どもばかりではありません。そのような場合、子どもや親に成育歴やそのときどう思ったかなどについて詳しく聞くなかで、違和感が少しずつ見えてきます。例を挙げると、「小さいとき、男の子と一緒に立ちションをしてびしょびしょになった」「スカートをはけと言われていやだった」「〇〇君と呼ばれるのはいやだった」「生理が来てショックだった」などのエピソードですね。

――そのような子どもの変化や違和感に、親はどうすれば気づくことができますか?

親が気づくかどうか、というよりは、子どもが言い出しやすいかどうかということが一番大きいですね。「〇〇ちゃんと呼ばれるのはいやだ」「お人形はきらい。戦隊ヒーローのフィギュアがほしい」「私にはおちんちんはいつ生えてくるの?」、あるいは「男の子と遊ぶのはいや。女の子とおままごとがしたい」など、割り当てられた性に関して「いやだ」という気持ちを言える親子関係や環境があるかどうか。

我々が2012年に調査したデータでは、「小学生のころに性別違和感を言葉で伝えることができたか」という問いに対し、心は女性で体は男性の人の93.5%、心は男性で体は女性の人の82%が伝えられていませんでした。

「なぜ言い出せなかったのか」を聞いた2014年の調査では、「親に申し訳ないと思った」「親を悲しませると思った」「親に気持ち悪いと見捨てられるのではと思った」などの声もありました。

親や先生が否定的な言動をしないことが大切!

――どんな状態であれば、子どもは親に、性別への違和感を言い出しやすくなりますか?

日ごろから、性的マイノリティーなどについて、無意識あるいは意識的に、否定的な言動をしないことがひとつ。LGBTQに関するテレビのニュースを見ながら、「こういうのはおかしい」と批判したり、差別的なことを言ったりする大人には、子どもは絶対に相談しません。「男らしくしなさい、女らしくしなさい」という決めつけもそうですね。

そのためには、親自身も、性的マイノリティーや性別への違和感について、正しい知識を持つこと、勉強することが大事だと思います。今の30~40代であれば「大学で習いました」という人も増えてきています。

「見つけようとしないこと」も重要です。学校の先生にもよくお話しするのですが、「あの子はそうかもしれない」という目で見て、子どもから何も言ってこないのに先走って働きかけをしないこと。「男の子は水色、女の子はピンクではなく、黄色にしましょう」などと先回りする必要もありません。あくまでも、子どもが大人を信頼して言いやすい環境をつくっておいて、緊急性がなければ、見守っていればいいと思います。

子どもが性別への違和感を口にした際は、まず、頭から否定しないこと。「女の子なんだから〇〇しなさい」「男の子なのにそんなこと言うのはおかしい」などと否定してしまうと、子どもは自分の違和感を封じ込めるようになってしまいます。怒られたからといって、気持ちが消えるわけではありません。逆に、「親にはもう言えない」「これは悪いことなんだ」「自分は変なんだ」と思うようになってしまいます。

「どうしてそう思うの?」と聞いてもかまいませんが、「わからない」と答えることも多いです。「そうなのね」と受け止めてあげればいいと思います。

冗談としてごまかさないことも重要です。子どもが何に困っているのか、を真剣に聞いてあげてください。たとえば、男の子が「スカートはきたい」と言ってきたら、本人が困らない範囲でさせてあげてもいいと思います。しかし、保育園にスカートをはいていって、いじめられたりからかわれたりして本人がいやな思いをすることがないよう、そこも含めて、親は対応してあげてください。保育園に事情を説明するのが難しければ、我々医師のところに来てもらえれば、他のうまくいった例を紹介したり、意見書を書いたりすることもできます。

子どもの違和感を知った親自身が不安を感じるのであれば、その不安を取り除くためにジェンダークリニックや子どものメンタルヘルスを診ることができる心療内科などを訪れることは悪くありません。もし受診したとしても、小さい子には治療はしません。困っていることがないのなら、病院に行かなくても子どもに害はありません。

小児期に性別違和感があっても、そのような違和感が大人になるまで続くとは限りません。観察を続けた結果、8~9割は性別不合ではなかったというデータもあります。多いのは、「自分は男の子なのに男の子が好きだから、本当は女の子なのかもしれない」と思い込んでいたという同性愛のケースともされます。

中学生は「危機の時代」 必要になる大人たちの関心と知識

――性別に違和感をもつ子どもにとって、中学生のときが「危機の時代」といわれるのはどういうことでしょう?

一つは、体が二次性徴を迎えるからです。女の子なら胸が大きくなり始め、小学校の高学年ごろから生理が始まる。男の子なら中学生のころには声変わりが始まり、ひげが生えてくる、などです。これらの「望まない」身体的な変化によって、体の性と心の性が異なる子どもの違和感はさらに強くなります。生理が来るたびに自殺未遂をする子もいますし、お風呂に入るときに自分の体が見えないように電気を消しているという子もいます。

もう一つは制服。中学校では男女別に制服がある学校が多く、学校生活で男女に分かれる活動も増えてきます。トイレはもちろん、更衣室、修学旅行などの問題もあります。さらに、恋愛です。どんな人を好きになるか、どういうふうに好きな人に気持ちを伝えるか。中学生の頃にそういう難しいことがすべて重なり、学校に行きたくない、死にたい、という気持ちにつながっていきます。

――そのような場合、学校ではどのような対応が望ましいのでしょう?

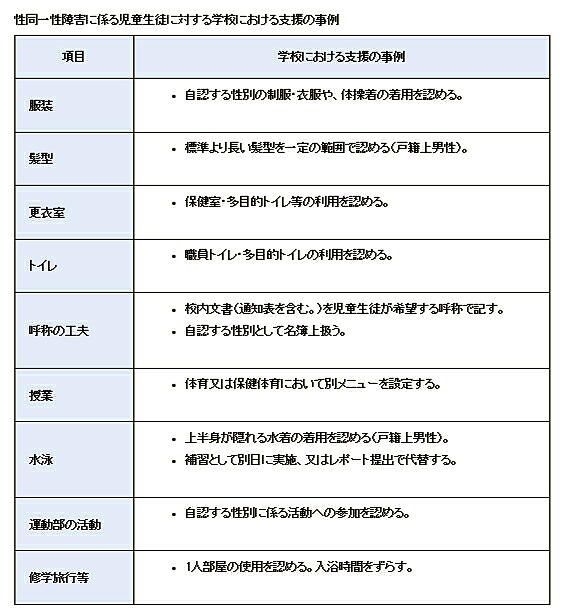

以前は「医師による診断書を持ってきなさい」というような学校もありましたが、最近はだいぶ理解が広がってきています。性別への違和感をもつ子どもに対する学校における支援のあり方などについて、2015年に文部科学省が通知を出したこともあり、先生に対する研修を実施する自治体も増えてきています。性の多様性について触れた小学校の教科書も増えています。

文科省の通知では、たとえば制服については「自認する性別の制服・衣服や、体操着の着用を認める」、トイレは「職員トイレ、多目的トイレの利用を認める」、修学旅行では「1人部屋の使用を認める。入浴時間をずらす」などと支援の例を挙げています。ただ、「職員トイレを使ってもいいよ」と言えばそれでいいのかというと、「なぜあのトイレばかり使うの?」と周囲にからかわれることもあるかもしれない。学校側はケース・バイ・ケースできめの細かい配慮が求められます。

また、子どもから違和感を打ち明けられた親が学校と連携を取るのは大事ですが、本人がそこまで望んでいないのに「トイレはこうしてください、更衣室はこうしてください」などと先走ってはいけません。子どもが、学校に行くにあたって何に困っているのか、なぜ学校に行きたくないのか、親が子どもの声をよく聞いてあげること、一つずつ解決していくことが大切です。

性別への悩みを抱える人がうつ病や引きこもりになったり、自殺をしようとしたりすることを防ぐには、子どものころの対応が非常に重要です。親や先生など周囲が子どもの気持ちを否定せず、受け止めて、必要な支援をすることが、その子の人生を変えます。そのためには、まずは大人が「性別への悩み」について関心をもち、正しい知識を持つことが大事だと思います。

子どもの「性別への違和感」や悩み まわりの大人はどう対応したらいい?[上]を読む

(2025年2月21日配信の記事を転載しました)