![子どもの「性別への違和感」や悩み まわりの大人はどう対応したらいい?[上]](https://kids.gakken.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/pixta_81894706_S.jpg)

私たちの社会には、自分の性別のことで悩みを抱える人たちがいます。ジェンダークリニックを受診した人の約9割が、中学生までに「性別への違和感」を自覚しているといいます。違和感を抱いた子どもが、その思いを封じ込めることなく自分らしく生きていくために、親や周囲の大人はどうサポートしてあげるのがいいのでしょうか。20年以上にわたってジェンダー医学の現場に関わってきた日本GI(性別不合)学会理事長の中塚幹也さんに上下2回にわたって聞きます。[上]編のテーマは「性別への違和感とはどういうものか」です。

医学博士。専門領域は生殖医学。岡山大学医学部を卒業後、米国留学を経て、1998年に岡山大学ジェンダークリニックの開設時に診療に参加。同クリニックで性別に違和感を持つ子どもの診察もしている。

体の性、心の性、好きになる性…性にはいろいろな要素

――「自分の性別に違和感がある」とはどういう状態でしょう?

「体や社会的には男性(女性)だけど、女性(男性)のほうがしっくりくる」「間違った性別の体に生まれてきた」という感覚で、自分の体の性を強く嫌うようになります。典型的なのは「体とは逆の性になりたい」というパターンですが、「男性でも女性でもない」「男性でも女性でもある」と感じる人もいます。日によって、その感覚が揺れる人もいます。

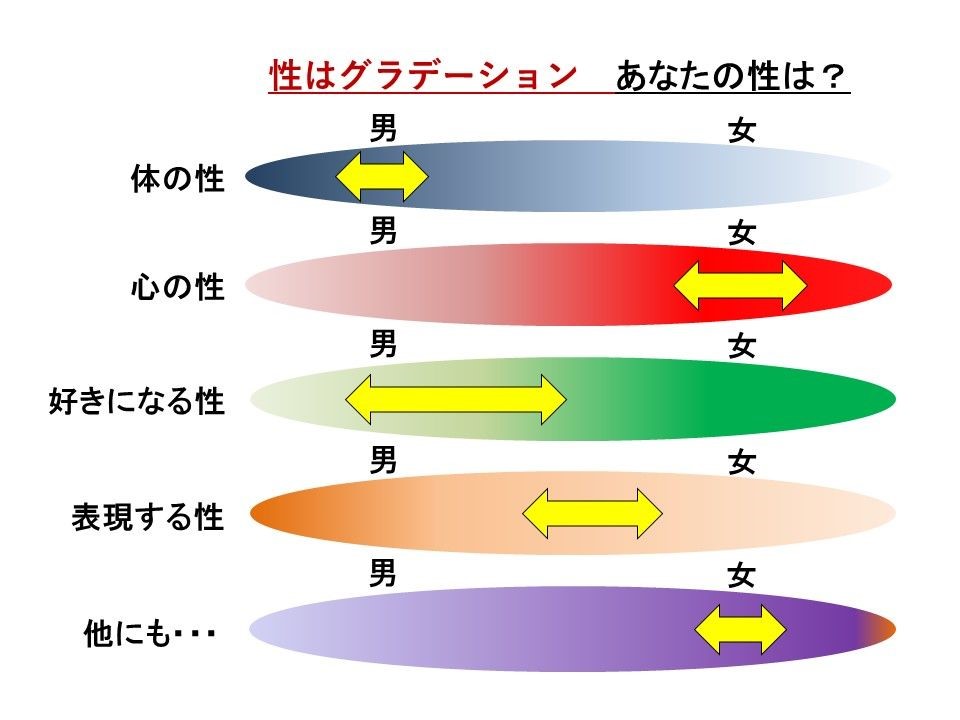

「性」はさまざまな要素から成り立っています。まず、性器や性染色体など生物学的な「体の性」。次に、戸籍や保険証の性別など出生時に「社会に割り当てられた性」。それとは別に、自分自身が認識している性である「性自認(心の性)」があります。さらに「性的指向(好きになる性)」「服装や言葉づかいなどの性別表現」があります。

これらのうち、一つ以上の要素から見て少数派の人びとは「性的マイノリティー」と呼ばれます。また、性的マイノリティーの人びとを指す言葉として「L(レズビアン)G(ゲイ)B(バイセクシュアル)T(トランスジェンダー)Q(クエスチョニングまたはクィア)」もあります。自分の性別に違和感を持つ人たちは、トランスジェンダーにあたります。体の性と心の性は一致しているけど、心の性から見た「異性」ではなく「同性」や「両方の性」などを好きになるL、G、Bとは異なります。

「体の性は女性で、心の性も女性。好きになるのは男性。でも、服装や髪形はボーイッシュな感じが好き」という人もいれば、「体の性は男性で、好きになるのは女性だが、女性的な服装が好き」という人もいます。また、あるときは女性の服がしっくりきたり、別の日は男性の格好がしっくりきたりと、男性と女性の間を日によって揺れる人もいます。

さらに、どんな人でもそれぞれの要素についてグラデーションがあります。例を挙げてみましょう。「私は、体の性は男性で、心の性は女性。好きになる性は、どちらかと言えば男性。服装は男性的、女性的というより中性的なファッションが好き」という人なら、図2のようなグラデーションになります。

このようなグラデーションは、性的マイノリティー当事者だけではなく、すべての人に当てはまります。

――現在、日本にはトランスジェンダーの人はどれぐらいいるのでしょう?

医療機関を受診した人で言うと、2015年に調査した時点では約2万9000人とされています。病院には行かないけれど性別への違和感を抱えているという人は、その数倍はいると思われます。若年層の受診も増えており、05~09年の我々の調査では約13%が18歳以下でした。これまでの調査などに基づくと、トランスジェンダーの子どもは、大きい小学校なら全校生徒のうち1~2人ぐらいいる可能性があると思います。また、LGB層に含まれる子はクラスに2~3人はいるのではないかとも推測されています。

この約20年間で自分の性への違和感を抱く人は増えているようにも見えますが、社会の理解が進んで「言い出しやすくなった」ということが大きいと思いますね。

――性別への違和感を抱くようになる原因は何でしょうか。生まれ持ったものですか。それとも育った環境など後天的な要素が影響するのでしょうか?

生まれつきのものといわれていますが、さまざまな説があります。たとえば、赤ちゃんが母親のおなかの中にいる胎児期には、まず体の性が決定し、その後しばらくしてから脳の性が決定するといわれています。このとき、何らかの原因で体の性とは別の方向へ脳の性分化が進むことが影響しているという説もありますが、原因は特定されていません。

ただ、親による育て方や育った環境が主な原因になる可能性は低いと考えられています。たとえば、女の子がほしかったのに男の子が生まれたので、その子を女の子のように育てたからといって、トランスジェンダーになるわけではありません。また、男兄弟の中で育ったことが原因で女の子が自分の性別に違和感を持つこともありません。女の子が男っぽく育つということと、「自分は本当は男なんだ」と思うということとは、違うのです。

「性別不合」の診断と治療、重要な二次性徴のタイミング

――心の性と出生時に割り当てられた性が一致しない場合、治療は必要なのでしょうか?

日本では、心の性と体の性が一致しない状態を「性同一性障害」と呼んでいました。しかし、現在は「障害」という言葉は使わず、「性別不合」という診断名に変わろうとしています。また、その定義も「実感する性別(心の性)と社会に割り当てられた性とが一致していない状態」と変更されます。

小さいころは性別への違和感があったけど思春期になったらなくなり、性別不合ではなかったということもあります。また、統合失調症など別の病気によって自分は男(女)だという妄想をもつ場合もあります。本当に性別不合かどうかを判断する際は、継続して慎重に観察していく必要があります。

専門の病院で長期に観察して性別不合と診断されたケースでは、のちに心の性が変わるということはまれといわれています。欧米ではかつて、精神療法や薬物療法によって心の性を体の性に合わせるような治療が行われていましたが、かえってうつ病や自殺につながることが明らかになっています。このため、体の性と心の性が一致しない状態の場合、現在の医療は、体の性を心の性に近づけることによって、できるだけその人の違和感を減らそうという方向で行われています。

治療を考えるうえで、一つの大事なタイミングが二次性徴です。女性は胸が大きくなったり生理が来たり、男性は声変わりしたりひげがはえたりする10代前半の時期です。体の性と心の性が一致していない人にとっては、この時期がとてもつらいのです。違和感が大きくなり、死にたいと思う人も少なくありません。また、体の性を心の性に近づけるためにホルモン療法をしようと思ったときに、すでにひげや骨格が男性のように成長し、声が低くなっていると、女性の体や声に近づけることが難しく、違和感の解消につながらないこともあります。

これらのことを考慮し、二次性徴を薬によって一定期間止める「二次性徴抑制療法」という治療があります。二次性徴を迎える時期の子どもの不安や嫌悪感、自殺願望などを軽減し、その間に、本当に性別不合なのか、どんな治療がいいのかを見極める目的です。生理を止めるために二次性徴抑制療法を行っていても、やめればまた生理は始まります。

二次性徴抑制療法をめぐっては、2024年に英国で「心身の発達への悪影響を確実に否定するエビデンスがない」などとする報告書が発表され、英国では現在、日常の診療の形態での実施は停止されています。ただ、これには、十分な心理面の評価やフォローがないまま、多数の当事者に二次性徴抑制療法が長期間にわたり漫然と行われたなどの英国特有の事情があります。

日本では、さまざまな職種の専門家による適応判定会議で実施すべきかどうか1例ずつ判断してから行われます。親権者などから同意を得ることや十分な診察や検査、説明をしたうえで実施すること、また実施中も精神科医らが慎重に経過を観察し、2年程度をめどに治療を中止するか他の治療へと移行するかを検討するなど、二次性徴抑制療法を行うための条件を細かく定めています。ただ、日本では子どもが性別違和感を周囲に言い出しにくいこともあり、英国に比べると二次性徴抑制療法が実施されている例は非常に少ない現状があり、逆に十分な治療がなされていないことの問題点が指摘されています。

二次性徴抑制療法後の段階としては、ホルモン療法や、乳房や性器を切除するなどの外科的手術があります。それぞれの段階に進むごとに、適応判定会議を経ることになります。

社会や学校で進みつつある性別不合への理解と対応

――性別不合をめぐる社会の受け止め方はどのように変化してきていますか?

障害や精神的な疾患という見方をやめようという「脱病理化」の考え方が世界的に進んでいます。世界保健機関(WHO)は2019年、性同一性障害について精神障害のカテゴリーから外し、「性別不合」という新しい用語に改める案を公表し、2022年に発効しました。

性別不合の定義は、「社会から割り当てられた性」と「実感する性別」の間に不一致がある状態です。つまり、医師は医学的に体を変える治療だけをやればいい時代ではなく、性別不合の人たちがどうすれば社会の中で自身が希望する性で生きやすくなるのか、学校や職場など生活全般についても目配りしましょう、という方向に変わってきています。

日本のGID(性同一性障害)学会も、これにならって昨年、「日本GI(性別不合)学会」と名称を変更し、診断と治療のガイドラインも改訂しました。小児期の受診者が増えている現状を踏まえ、子どもの性別への違和感の評価と対応についても詳細に記載しました。また、子どもの場合、医療チームは子ども自身への対応だけでなく、保護者の支援や保育園・幼稚園や学校などへの働きかけなどを行うことも盛り込みました。

司法や行政の動きもあります。日本では、2004年から性別不合の当事者の戸籍上の性別変更が可能になりました。戸籍の性別を変えられるというのは、当事者にとっては大きなことです。しかし、いくつもの要件が定められています。2023年には戸籍上の性別を変更するのに性別適合手術が必要だとする法律の要件について、最高裁が憲法違反と判断しました。

学校では、2015年に文部科学省から「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」という通知が出され、地域によって偏りはあるものの、教員研修なども進んでいます。先生方の間でも性的マイノリティーに関する認識が定着しつつあり、「支援するのは当たり前」という前提のもと、「どう支援するか」について我々医師も意見を求められるようになってきています。医療機関を受診する子どもが増えている背景には、知識をもった学校の先生が「専門の病院でアドバイスをもらってみては?」とつないでくれていることもあると思います。

子どもの「性別への違和感」や悩み まわりの大人はどう対応したらいい?[下]を読む

(2025年2月20日配信の記事を転載しました)