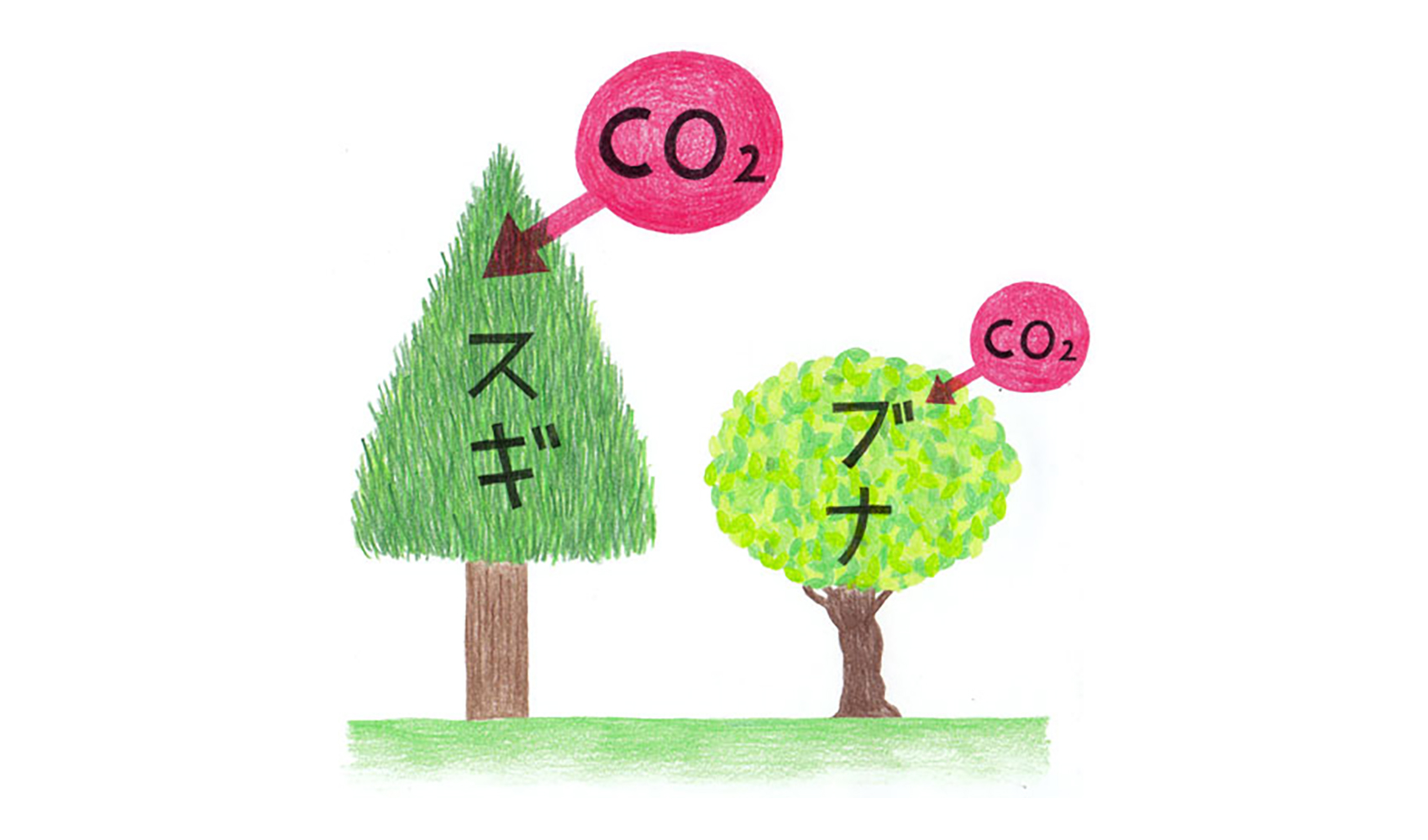

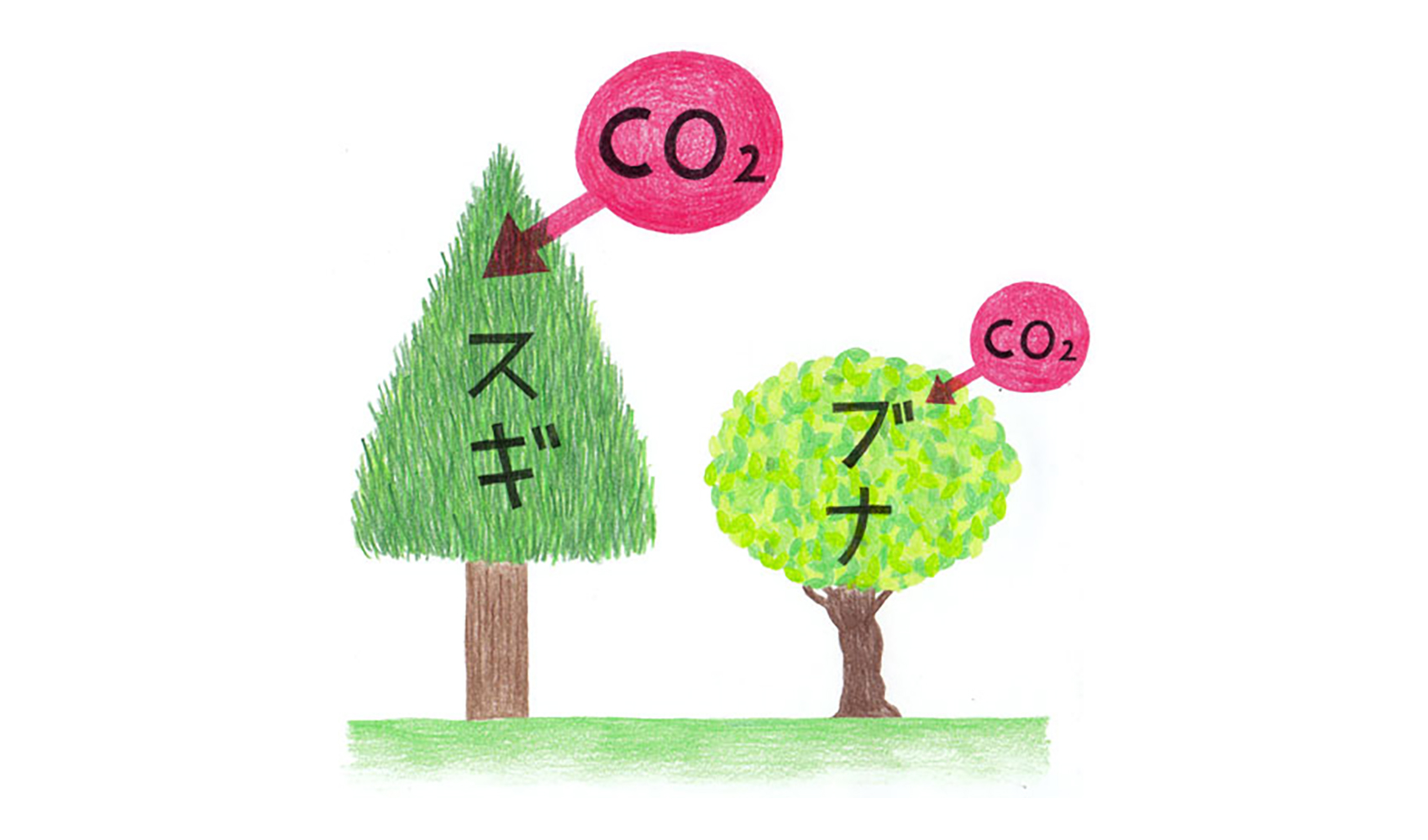

木の種類によって二酸化炭素の吸収量はちがうのですか?

木の種類ごとの二酸化炭素吸収量は、下の計算式でおよその数を出すことができる。

ただし、体積や容積密度を量ることは難しいので、一般的にはスギやヒノキなど、幹が太くて背の高い木ほど二酸化炭素吸収量が多いとおぼえておくといいよ。

また、同じ条件の場所に生えている場合、針葉樹の方が広葉樹より吸収率が高いといわれていて、スギ(針葉樹)とブナ(広葉樹)との比較では、スギはブナの1.9倍の二酸化炭素量を吸収するというデータがある。

木の種類ごとの二酸化炭素吸収量は、下の計算式でおよその数を出すことができる。

ただし、体積や容積密度を量ることは難しいので、一般的にはスギやヒノキなど、幹が太くて背の高い木ほど二酸化炭素吸収量が多いとおぼえておくといいよ。

また、同じ条件の場所に生えている場合、針葉樹の方が広葉樹より吸収率が高いといわれていて、スギ(針葉樹)とブナ(広葉樹)との比較では、スギはブナの1.9倍の二酸化炭素量を吸収するというデータがある。