地球1周の長さは?

こたえ:

地球一周の距離(全周)を世界で最初に計算した人は、エラトステネス(Eratosthenes、 紀元前275-紀元前194)という古代ギリシア人です1)。エジプトの数学や天文学などの学者で、アレクサンドリア図書館の館長でもあったエラトステネスは、シエネ(現在のアスワン)には深い井戸があり、その水面には夏至の日の正午だけ太陽の光が届くことを知りました。ところが、シエネより北にあるアレクサンドリアの井戸の水面には、夏至の日でも光が当たりません。このちがいは何でしょう。

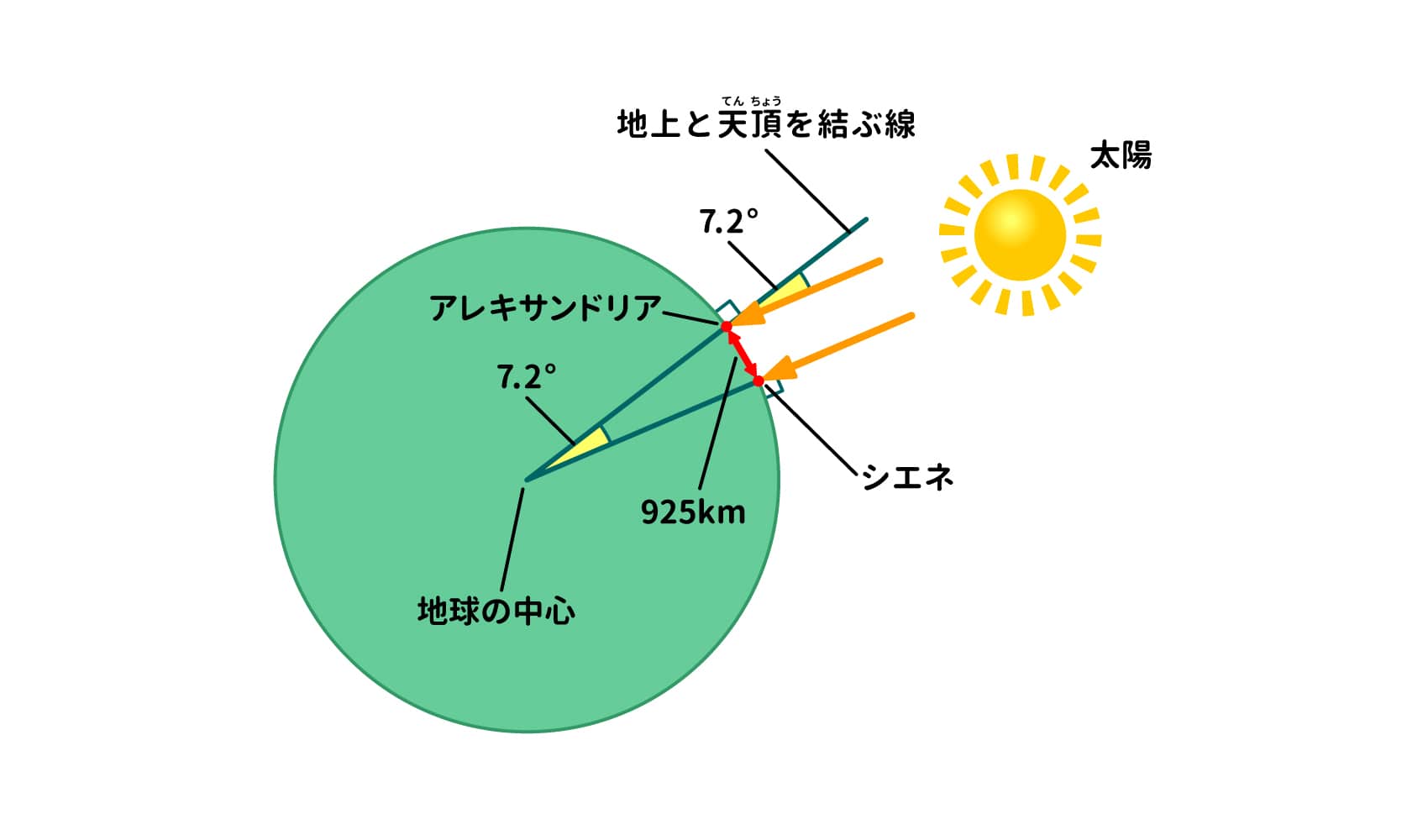

それは、地球が球体だからです。夏至の正午、シエネでは天頂(真上)に太陽の光が射すため影ができず、水面に光が届きます。もし地球が平面だったら、アレクサンドリアでも同じように光が射しこむはず。けれども、球面だと太陽の光は天頂から射さないので、水面まで光が届きません。エラトステネスは、このちがいを利用して地球の全周を計算しました。

エラトステネスは、まずアレクサンドリアで夏至の正午の太陽の高さ(角度)を測りました。その結果、天頂より7.2°南に太陽が見えることが分かりました。次に、シエネとアレクサンドリアの距離を求めたところ、2つの都市の距離は925kmでした。そして、アレクサンドリアはシエネの真北にあるとしました。これら3つの条件がそろえば、地球の全周、よりくわしくいえば、北極と南極を結ぶ「子午線」の長さをみちびき出せます。

925kmが全周の360分の7.2、つまり50分の1に当たるのですから、全周は925×50=46000(km)となります。現在では、子午線の長さは約4万kmと分かっていますが、エラストテネスの計算結果はそれより15%ほど大きいだけでした。

日本ではじめて地球の大きさを測ったのは、江戸時代の元商人で天文学者、地理学者、そして測量家でもあった伊能忠敬(1745-1818)です。「大日本沿海輿地全図」を作ったことで有名な伊能は、緯度*1°から地球の全周を求めるために測量に出かけたといわれています2)。

伊能は、1度目の測量では奥州街道をまっすぐ北上しながら測量と天文観測を行い、緯度1°の長さ(弧長)を106kmと求めました。この弧長から計算すると、子午線の長さは約3万8000kmです。その後の2・3回目の測量では弧長を「28里2分」(110.7km)と求め、そこから子午線の長さを約3万9900kmと計算しました。伊能が測量からみちびき出した弧長「28里2分」という数字は、現在のメートル法に換算したときの誤差が0.2%3)。驚くほどの正確さです。ちなみに、伊能が15年間の測量の旅で歩いた距離は、地球の全周とほぼ同じ約4万kmだったそうです。

ちきゅうは漢字で「地“球”」と書きますが、実際は球を少しつぶしたような、ミカンのような形をしています。ですから、地球を南北に分ける「赤道」と子午線では、長さがちがいます。赤道の長さは約4万75km、子午線の長さは約4万9kmです。

* 緯度:赤道を基準として南北へ、それぞれ90°までを表します。赤道の北側を北緯、南側を南緯と呼びます4)。日本の最北端は北海道択捉島で北緯45°33′26、最南端は東京都沖ノ鳥島で北緯20°25′31です5)。

参考 資料

1)日本測地学会/監修、大久保修平/編著.『地球が丸いってほんとうですか? 測地学者に50の質問』.朝日新聞社、2004年※ 一部を

2)国土交通省 国土地理院「むかしの測量」:https://www.gsi.go.jp/common/000143706.pdf

3)日本埋立浚渫協会「海拓者たち 日本海洋偉人列伝 最初に日本のカタチを知った男 伊能忠敬」.『マリンボイス21』.2017年11月、vol.258、:https://www.umeshunkyo.or.jp/108/kaitakusya/258/index.html

4)国土交通省 国土地理院パンフレット「経度、緯度って何だろう?」:https://www.gsi.go.jp/KIDS/PAMPHLET/p9.htm

5)国土交通省 国土地理院「日本の東西南北端点の軽度緯度」:https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/center.htm

監修者 :大山 光晴

1957