こたえ:「1871年 ( ねん ) 発明 ( はつめい )

「電話( でんわ ) 」は、電気( でんき ) 信号( しんごう ) を使( つか ) って離( はな ) れた場所( ばしょ ) にいる人( ひと ) と話( はな ) すしくみ。「電話機( でんわき ) 」は、音声( おんせい ) を電気( でんき ) 信号( しんごう ) に変( か ) えて送( おく ) り、受( う ) け取( と ) った側( がわ ) で電気( でんき ) 信号( しんごう ) を音声( おんせい ) に戻( もど ) す機械( きかい ) です。今( いま ) でこそ当( あ ) たり前( まえ ) の技術( ぎじゅつ ) ですが、それ以前( いぜん ) は声( こえ ) で通信( つうしん ) する手段( しゅだん ) がなかったのですから、画期的( かっきてき ) な発明( はつめい ) でした。19 世紀( せいき ) 後半( こうはん ) には、多( おお ) くの発明家( はつめいか ) や学者( がくしゃ ) が電話( でんわ ) を実現( じつげん ) させようと研究( けんきゅう ) していて、電気( でんき ) 信号( しんごう ) のつくり方( かた ) と音声( おんせい ) への戻( もど ) し方( かた ) がいくつも考案( こうあん ) されていたので、「いつ・だれが最初( さいしょ ) の電話機( でんわき ) を発明( はつめい ) したか?」は難( むずか ) しい問( と ) いですが、日本( にほん ) で一般的( いっぱんてき ) に「発明者( はつめいしゃ ) 」とされているのは、アントニオ・メウッチ(Antonio ‘Santi Giuseppe’ Meucci 、1808-1889 )です1 )

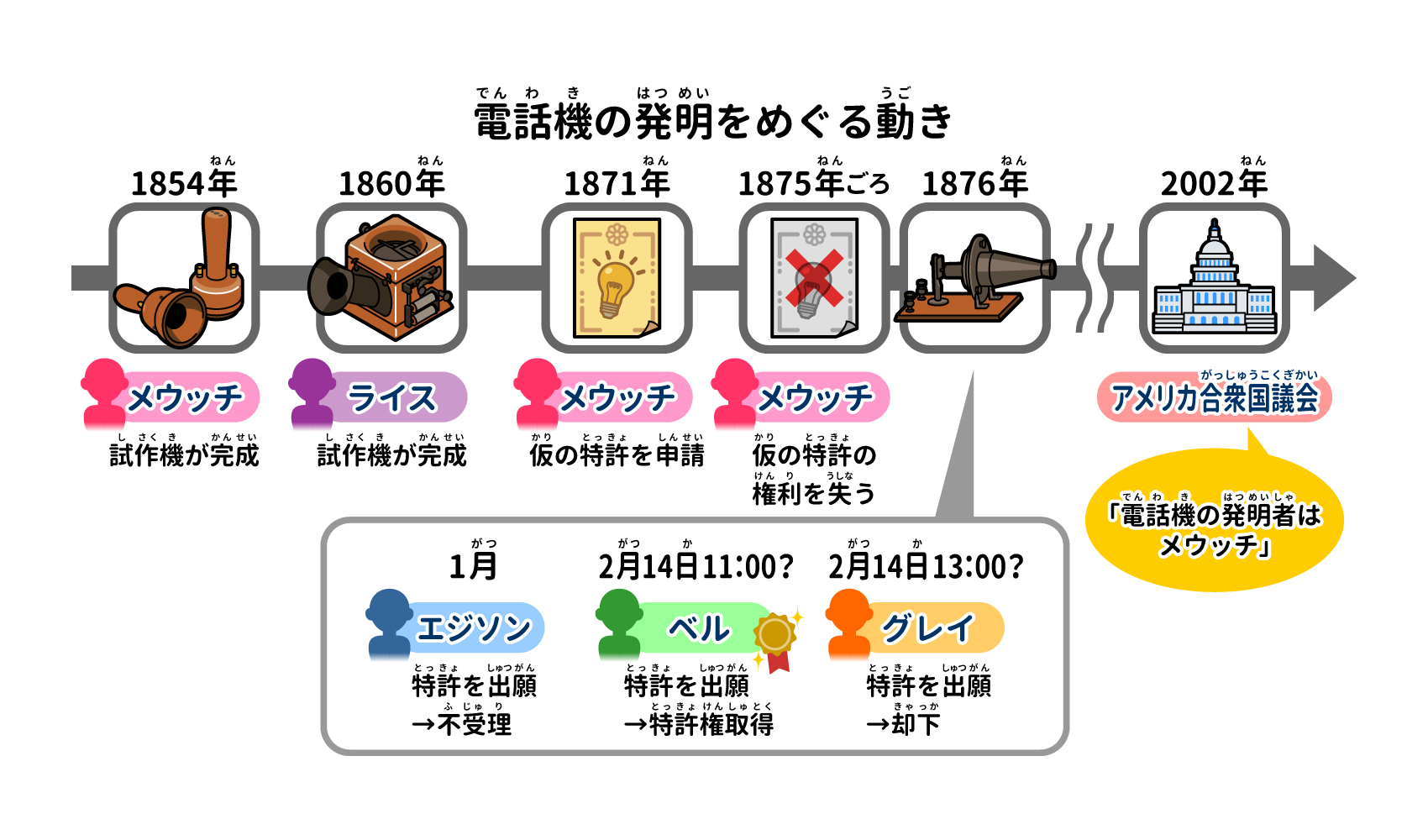

イタリア生( う ) まれのメウッチは、移住( いじゅう ) 先( さき ) のアメリカで1854 年( ねん ) に電話機( でんわき ) の試作( しさく ) 品( ひん ) を完成( かんせい ) させました。けれども、特許( とっきょ ) の出願( しゅつがん ) に必要( ひつよう ) なお金( かね ) が足( た ) りず、1871 年( ねん ) に仮( かり ) の特許( とっきょ ) を取得( しゅとく ) したものの、数( すう ) 年( ねん ) しか更新( こうしん ) できずに権利( けんり ) を失( うしな ) ってしまいます※1 。

一方( いっぽう ) 、スコットランドで生( う ) まれたアレクサンダー・グラハム・ベル(Alexander Graham Bell 、1847-1922 )も、アメリカで電話機( でんわき ) を発明( はつめい ) 。1876 年( ねん ) 2 月( がつ ) 14 日( か ) にワシントンのアメリカ特許( とっきょ ) 商標庁( しょうひょうちょう ) で特許( とっきょ ) を出願( しゅつがん ) し、その後( ご ) に認( みと ) められました。そして同( おな ) じ年( とし ) 、ベルと助手( じょしゅ ) のトーマス・オーガスタス・ワトソン(Thomas Augustus Watson 、1854-1934 )は、電話機( でんわき ) を通( つう ) じてはっきりと声( こえ ) を伝( つた ) えられることを実験( じっけん ) で証明( しょうめい ) しました。その後( ご ) 、万国( ばんこく ) 博覧会( はくらんかい ) で電話( でんわ ) を紹介( しょうかい ) したり、電話( でんわ ) 会社( がいしゃ ) を創業( そうぎょう ) して電話( でんわ ) 網( もう ) を拡大( かくだい ) したりと、ベルは電話( でんわ ) の発展( はってん ) に貢献( こうけん ) していきます。

このように、ベルは実用的( じつようてき ) な電話機( でんわき ) を開発( かいはつ ) して広( ひろ ) めたため、アメリカや日本( にほん ) などでは長( なが ) い間( あいだ ) 、電話機( でんわき ) の発明者( はつめいしゃ ) はベルだと言( い ) われてきました。けれども、アメリカ合衆国( がっしゅうこく ) 議会( ぎかい ) は2002 年( ねん ) 、ベルより先( さき ) にメウッチが電話機( でんわき ) を発明( はつめい ) していたと認( みと ) め、それ以降( いこう ) は「電話( でんわ ) の発明者( はつめいしゃ ) はメウッチ」と変( か ) わったのです2) 。

はじめに「電話( でんわ ) を実現( じつげん ) するために、たくさんの人( ひと ) が研究( けんきゅう ) していた」と書( か ) きました。その中( なか ) から、メウッチやベルのほかによく知( し ) られている3人( にん ) を紹介( しょうかい ) しましょう。1人( ひとり ) 目( め ) は、「テレフォン」という言葉( ことば ) を生( う ) み出( だ ) したドイツの物理( ぶつり ) 学者( がくしゃ ) ・発明家( はつめいか ) 、ヨハン・フィリップ・ライス(Johann Philipp Reis 、1834-1874 )です※2 。1860 年( ねん ) に電話機( でんわき ) の試作( しさく ) 品( ひん ) を開発( かいはつ ) し、翌年( よくとし ) に公開( こうかい ) しました。2人( ふたり ) 目( め ) は、アメリカの“発明王( はつめいおう ) ”ことトーマス・エジソン(Thomas Alva Edison、1847-1931)。1876年( ねん ) に電話機( でんわき ) の特許( とっきょ ) を出願( しゅつがん ) したものの、書類( しょるい ) に不備( ふび ) があって認( みと ) められなかったそうです。1人( ひとり ) 、同( おな ) じ年( とし ) に特許( とっきょ ) を出願( しゅつがん ) した人( ひと ) がいます。それは、アメリカの発明家( はつめいか ) 、イライシャ・グレイ(Elisha Gray 、1835-1901 )です。ベルが考案( こうあん ) したものと似( に ) た方式( ほうしき ) の電話機( でんわき ) について、2 月( がつ ) 14 日( か ) にワシントンのアメリカ特許( とっきょ ) 商標庁( しょうひょうちょう ) へ書類( しょるい ) を提出( ていしゅつ ) します。この日( ひ ) にちと場所( ばしょ ) に見覚( みおぼ ) えはありませんか? ベルが特許( とっきょ ) を出願( しゅつがん ) した日( ひ ) ・場所( ばしょ ) ですね。ただし、グレイが出願( しゅつがん ) したのは、ベルより2時間( じかん ) ほど後( あと ) だったと言( い ) われています※3 。特許( とっきょ ) は原則( げんそく ) 、先( さき ) に出願( しゅつがん ) した人( ひと ) が優先( ゆうせん ) されるため、電話( でんわ ) の特許( とっきょ ) はベルのものになったというわけです。

※1 特許 ( とっきょ ) 発明者 ( はつめいしゃ ) 権利 ( けんり ) 守 ( まも ) 新 ( あたら ) 発明 ( はつめい ) 品 ( ひん ) 発明者 ( はつめいしゃ ) 以外 ( いがい ) 勝手 ( かって ) 使 ( つか ) 制限 ( せいげん ) 参考 ( さんこう ) 特許庁 ( とっきょちょう ) 語 ( ご ) 遠 ( とお ) 声 ( こえ ) 組 ( く ) 合 ( あ ) 言葉 ( ことば ) 実際 ( じっさい ) 方 ( ほう ) 先 ( さき ) 届 ( とど ) 出 ( で ) 説 ( せつ )

記事 ( きじ ) 公開 ( こうかい ) 年 ( ねん ) 月 ( がつ )

参考 ( さんこう ) 資料 ( しりょう ) 1)住田( すみた ) 潮( うしお ) 「世界( せかい ) をORする視線( しせん ) (No3) 第( だい ) I部( ぶ ) 通信( つうしん ) ・デジタル技術( ぎじゅつ ) の発展( はってん ) (2)電話機( でんわき ) の発明( はつめい ) と電話( でんわ ) 網( もう ) :その1」『オペレーションズ・リサーチ』2021年( ねん ) 4月( がつ ) 号( ごう ) .日本( にほん ) オペレーションズ・リサーチ学会( がっかい ) .:https://orsj.org/wp-content/corsj/or66-4/or66_4_255.pdf

2)雑学( ざつがく ) 総研( そうけん ) 『人類( じんるい ) なら知( し ) っておきたい 地球( ちきゅう ) の雑学( ざつがく ) 』.2018年( ねん ) .KADOKAWA

監修者 ( かんしゅうしゃ ) 大山 ( おおやま ) 光晴 ( みつはる ) 1957年 ( ねん ) 東京都 ( とうきょうと ) 生 ( う ) 東京 ( とうきょう ) 工業 ( こうぎょう ) 大学 ( だいがく ) 大学院 ( だいがくいん ) 修士 ( しゅうし ) 課程 ( かてい ) 修了 ( しゅうりょう ) 高等 ( こうとう ) 学校 ( がっこう ) 物理 ( ぶつり ) 教諭 ( きょうゆ ) 千葉県 ( ちばけん ) 教育 ( きょういく ) 委員会 ( いいんかい ) 指導 ( しどう ) 主事 ( しゅじ ) 千葉 ( ちば ) 県立 ( けんりつ ) 長生 ( ちょうせい ) 高等 ( こうとう ) 学校 ( がっこう ) 校長 ( こうちょう ) 等 ( など ) 経 ( へ ) 現在 ( げんざい ) 秀明大学 ( しゅうめいだいがく ) 学校 ( がっこう ) 教師 ( きょうし ) 学部 ( がくぶ ) 教授 ( きょうじゅ ) 理数 ( りすう ) 探究 ( たんきゅう ) 総合的 ( そうごうてき ) 学習 ( がくしゅう ) 時間 ( じかん ) 指導 ( しどう ) 方法 ( ほうほう ) 講義 ( こうぎ ) 演習 ( えんしゅう ) 担当 ( たんとう ) 科学 ( かがく ) 実験 ( じっけん ) 教室 ( きょうしつ ) 実験 ( じっけん ) 番組等 ( ばんぐみなど ) 出演 ( しゅつえん ) 多数 ( たすう ) 千葉市 ( ちばし ) 科学館 ( かがくかん ) 日本 ( にほん ) 物理 ( ぶつり ) 教育 ( きょういく ) 学会 ( がっかい ) 常務 ( じょうむ ) 理事 ( りじ ) 日本 ( にほん ) 科学 ( かがく ) 教育 ( きょういく ) 学会 ( がっかい ) 及 ( およ ) 日本 ( にほん ) 理科 ( りか ) 教育 ( きょういく ) 学会 ( がっかい ) 会員 ( かいいん ) 月刊 ( げっかん ) 理科 ( りか ) 教育 ( きょういく ) 編集 ( へんしゅう ) 委員 ( いいん ) 等 ( など ) 務 ( つと )