ガラスはどうやってつくるの?

こたえ:

ガラスは、ケイシャやソーダ灰、石灰石を1500~1600℃の釜の中でどろどろにとかし、それを引きのばしてつくります(関連記事「ガラスは何からできているの?」)。水あめのようにどろどろになったガラスの“もと”をパイプの先につけて、職人が息をはきながらビンなどを作っている光景を見たことがありませんか? これは、紀元前1世紀からある「手吹きガラス」という方法です※1)。こうした手作りの方法は、一度にたくさんの量が必要なガラス(工業用ガラス)をつくることはできません。そこで20世紀になると、機械を使ってガラスを大量につくる方法がいくつも考えられました。

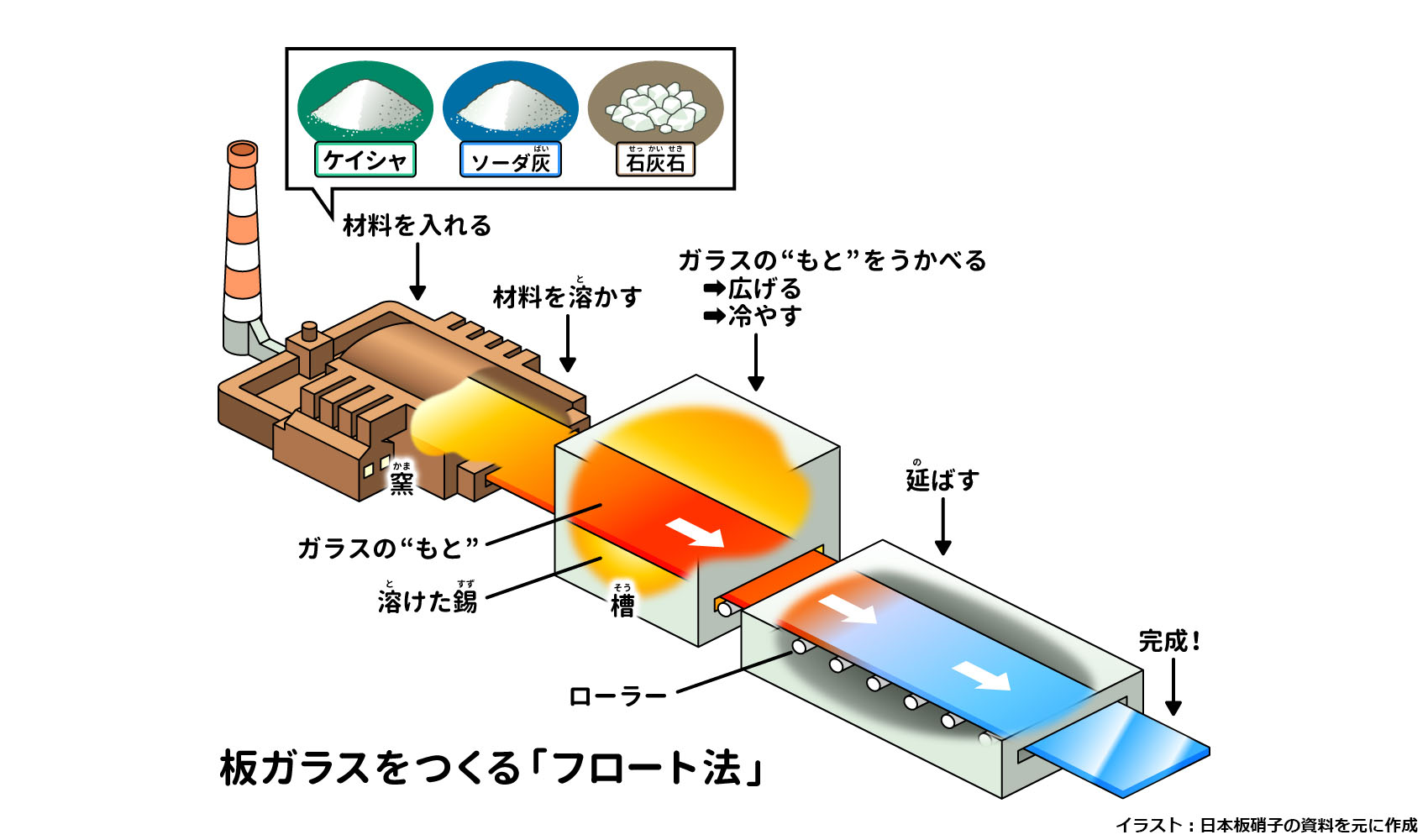

その1つが「フロート法」と呼ばれるもので、窓やテレビ画面などに使う板ガラスをつくる標準的な方法です※2)。この工法では、錫という金属をとかした大きな槽に、まだ赤く熱いガラスの“もと”をうかべます。ういたガラスは平らに広がりながら冷えて固まっていくので、それをローラー・コンベアーで引き出して延ばすと、厚さと幅が均一な板ガラスができるのです。

ほかには、網入りガラスや型板ガラスをつくる「ロールアウト法」もあります。これは、とけたガラスの”もと”を2本のロールで上下からはさみ、引き伸ばして板ガラスにするものです。ロールではさむ前に金網をガラスと合体させると、網入りガラスになってロールから出てくるというしくみです。

びんをつくる場合は、まず、ガラスの“もと”を小さなかたまりにしてから金型(高温でもとけない金属でできた型)に流し込み、ビンの原形をつくります※3)。その後、棒状の型でつき上げて口の広いビンに形づくったり、高圧の空気でふくらませて口の細いビンに仕上げたりします。

このように、いくつもの材料を組み合わせて、目的に合った工法を使うことにより、さまざまな大きさや形のガラスをつくれるのです。

ところで、なぜガラスは透明なのでしょうか。

ガラスの主な材料であるケイシャは、光を吸収せず透明度が高い鉱物です。けれども、ガラスが透明な理由はそれだけではありません。

ガラスの材料は、溶けたときに粒子と粒子の境目がなくなります。そして、溶けた材料を冷やしていくと、分子は寄り集まっただけで規則的に並ばない状態のまま固まります(この液体でも固体でもない状態を「ガラス状態」と呼びます)※4)。すると、中に入ってきた光が散乱することなく通りぬけられるので、ガラスは透明に見えるというわけです。

参考 資料

1)日本硝子製品工業界、「ガラスのはじまり」

http://www.glassman.or.jp/know_01.html

2 )AGC、「板ガラスの製造法・加工法」『板ガラス建材総合カタログ 技術資料編』

https://www.asahiglassplaza.net/catalogue/

3)東洋ガラス、「ガラスびんができるまで」

https://www.toyo-glass.co.jp/making_process/

4)高エネルギー加速器研究機構(KEK)、「【KEKエッセイ#6】チコちゃんは知ってる!? ガラスが透明な理由」

監修者 :大山 光晴

1957