こたえ:積乱雲が列になって同じ場所を通過・停滞することででできる、強い雨のエリアです。

気象庁は2022年6月1日、「線状降水帯予測」を開始しました。「線状降水帯が発生するおそれがあります」と地域の人たちに伝えて、大雨による被害を減らすことが目的です。この「線状降水帯」という言葉は、夏が近づくと耳にする機会が増えますが、その正体は一体、どんなものなのでしょうか。

線状降水帯とは、積乱雲が次々に発生して、それらがほぼ同じ場所を通過したり停滞したりすることでできる雨の範囲です1)。気象レーダーの画像を見ると、雨の範囲が細長く広がっているため、こう呼ばれます。雨の範囲の幅は20~50kmで、長さは50~300km。ふつうの積乱雲が数kmから十数kmの範囲で30分~1時間の雨を降らせるのに対して、線状降水帯は数時間にわたってとても強い雨を降らせるので、土砂災害などを引き起こすおそれがあります

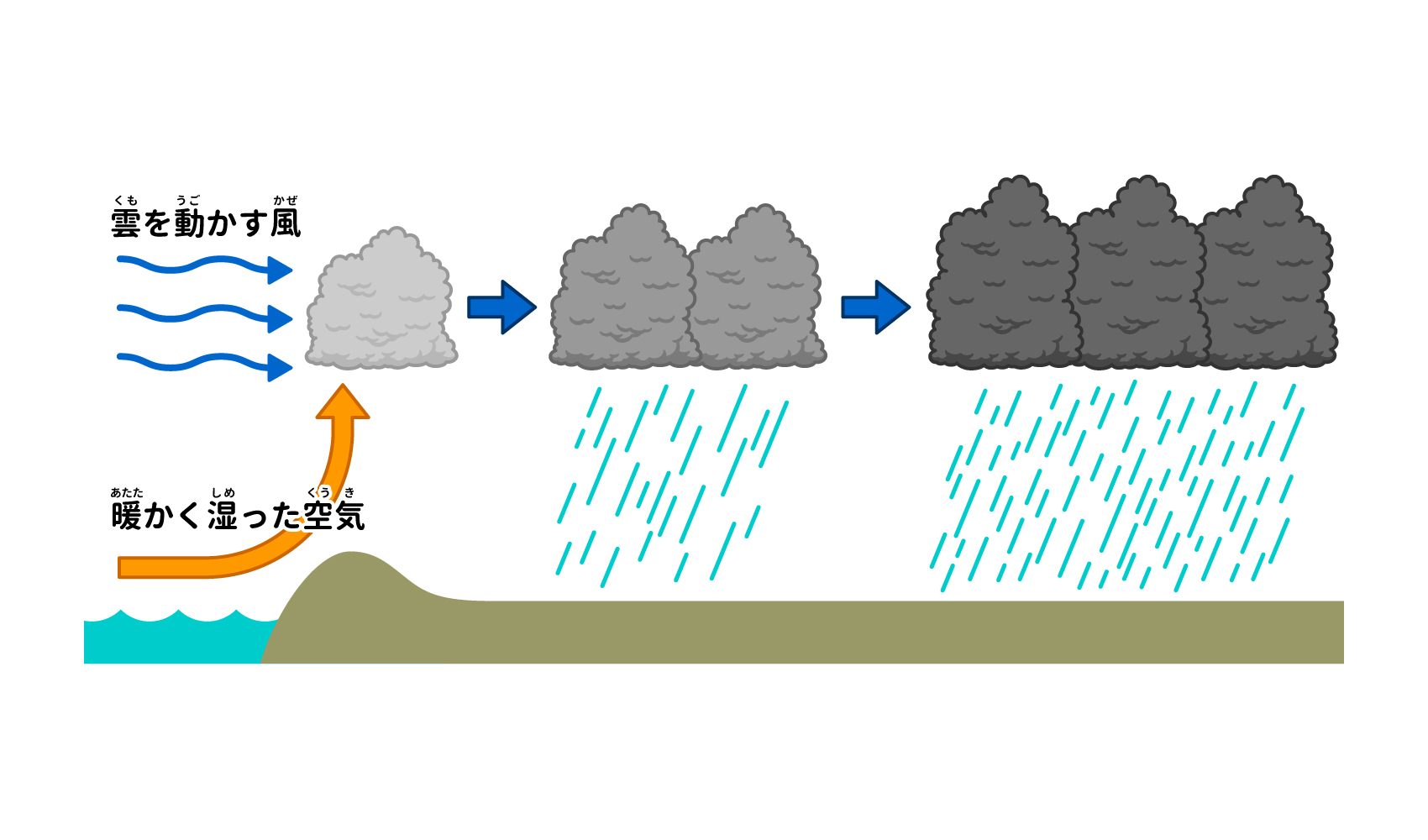

線状降水帯のでき方は、風の向きや形状などによっていくつかのパターンに分けられます2)。その中で最も多いのが「バックビルディング(後方形成)型」3)。ある場所で積乱雲Aが発達し、上空の風に乗って移動した後、その後ろ(風上)側で積乱雲Bが発達し、それが風で運ばれた後ろに今度は積乱雲Cが発達し…というのをくり返すうちに、積乱雲の列ができます。雨が降るなどして積乱雲Aの勢いが弱まっても、その後ろから積乱雲B・Cがやって来るため、激しい雨が長時間、降り続けるというわけです。

線状降水帯が発生するには、大きく分けて4つの条件があると考えられています。1つ目は、積乱雲の元になる暖かく湿った空気が、地上付近に継続して大量に流れこむこと。2つ目は、流れ込んできた暖かく湿った空気を高い所まで持ち上げやすい前線や地形などがあること。3つ目は、大気の状態が不安定で積乱雲が発達しやすいこと。そして4つ目は、上空の風の影響で積乱雲が列をつくることです。

線状降水帯という言葉は、広島県で豪雨災害が発生した2014年ごろからひんぱんに使われるようになった新しい用語ですが、さまざまな研究が進んでいて、上で説明したでき方や発生する条件なども分かってきました。こうした研究成果を元にして観測の体制を強化することで可能になったのが、線状降水帯予測なのです。

線状降水帯予測は、

水蒸気などの

観測を

通して

線状降水帯が

発生しやすい

気象条件をとらえて、さらに

スーパーコンピューター「

富岳」で

分析するなどして

線状降水帯の

発生を

予測するものです。

発生のおそれがあるときは、その

半日から6

時間前までに

気象情報の

中で

伝えます

4)。

全国を11ブロックに

分けて、「○○

地方では、▲

日夜には、

線状降水帯が

発生して

大雨災害発生の

危険度が

急激に

高まる

可能性があります」と

呼びかけます。

特に

降雨量が

多いと

予想される

場所と、24

時間の

予想降雨量も

発表されます。

それを

見たり

聞いたりしたときは、

大雨警報や

市町村が

出す

避難情報なども

確認して、

各自がとるべき

行動を

判断することが

求められます。たとえば、

崖のそばから

離れたり、

雨が

降り

出す

前に

避難したりして、

身の

安全を

確保しましょう。

記事公開:2022年7月

参考資料

監修者:大山光晴

1957年東京都生まれ。東京工業大学大学院修士課程修了。高等学校の物理教諭、千葉県教育委員会指導主事、千葉県立長生高等学校校長等を経て、現在、秀明大学学校教師学部教授として「理数探究」や「総合的な学習の時間」の指導方法について講義・演習を担当している。科学実験教室やテレビの実験番組等への出演も多数。千葉市科学館プロジェクト・アドバイザー、日本物理教育学会常務理事、日本科学教育学会及び日本理科教育学会会員、月刊『理科の教育』編集委員等も務める。