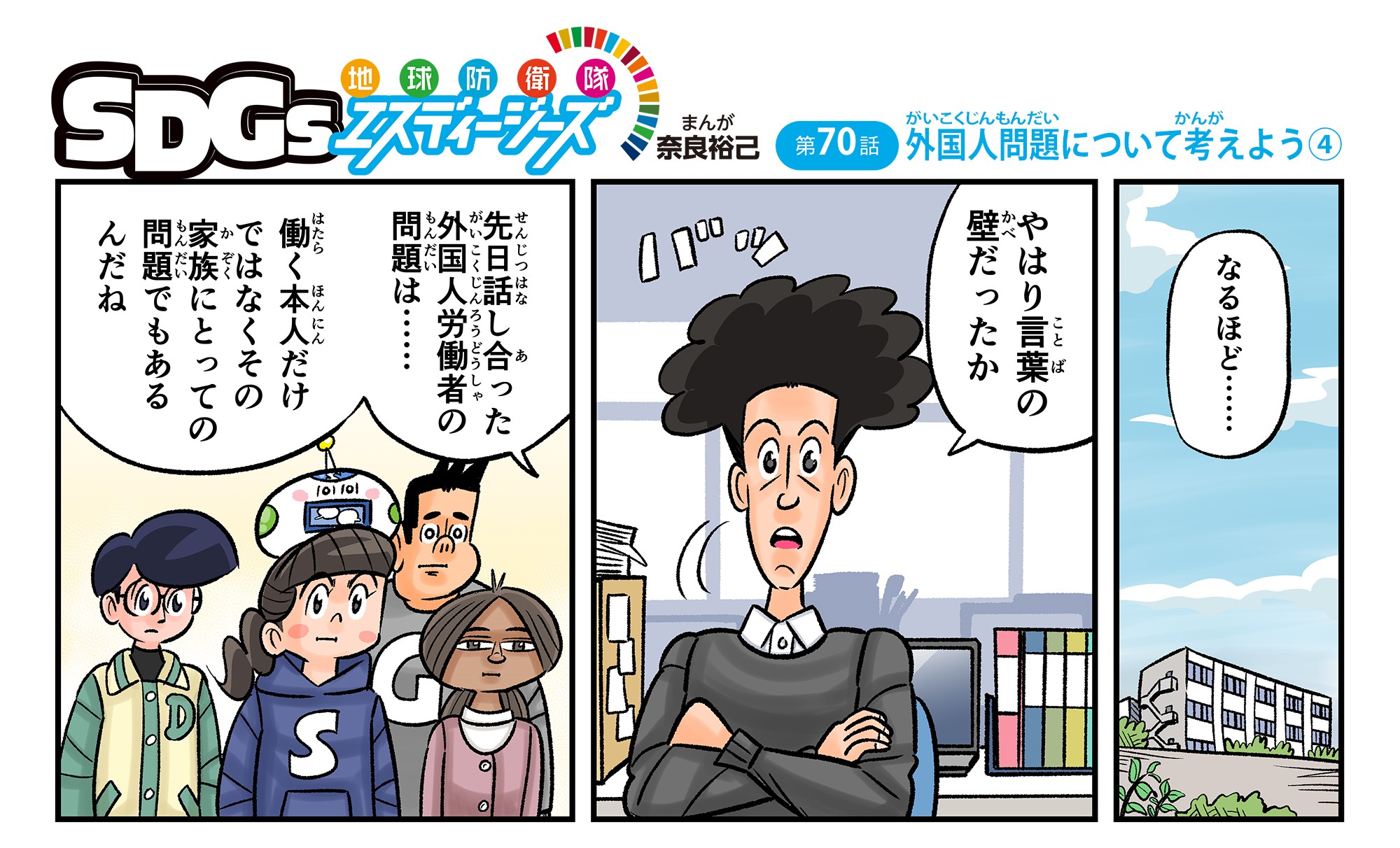

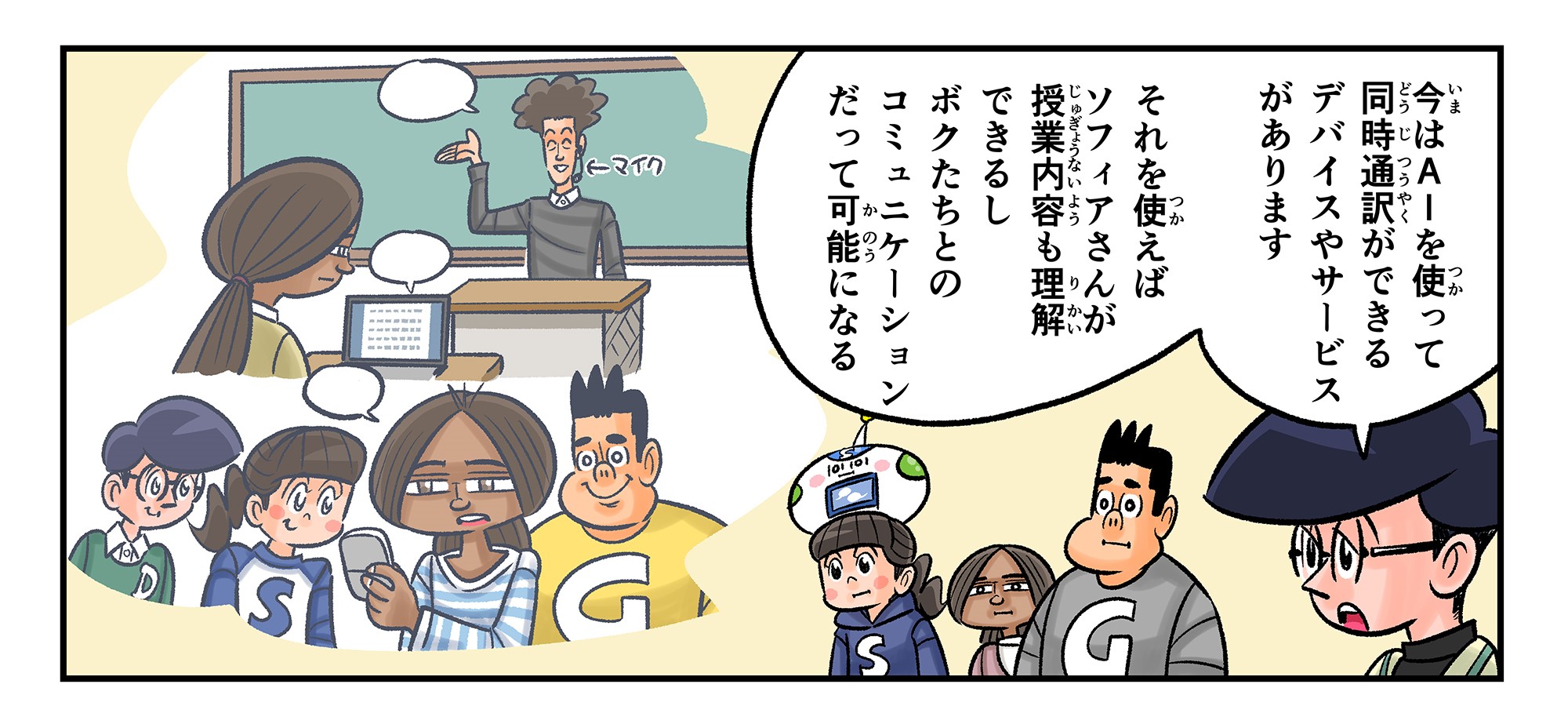

「地球防衛隊SDGs」第70話解説編「外国人児童への支援」

ちょっとむずかしそうだけど、

「

日本語指導者・支援員は不足、学習環境もレベルもさまざま

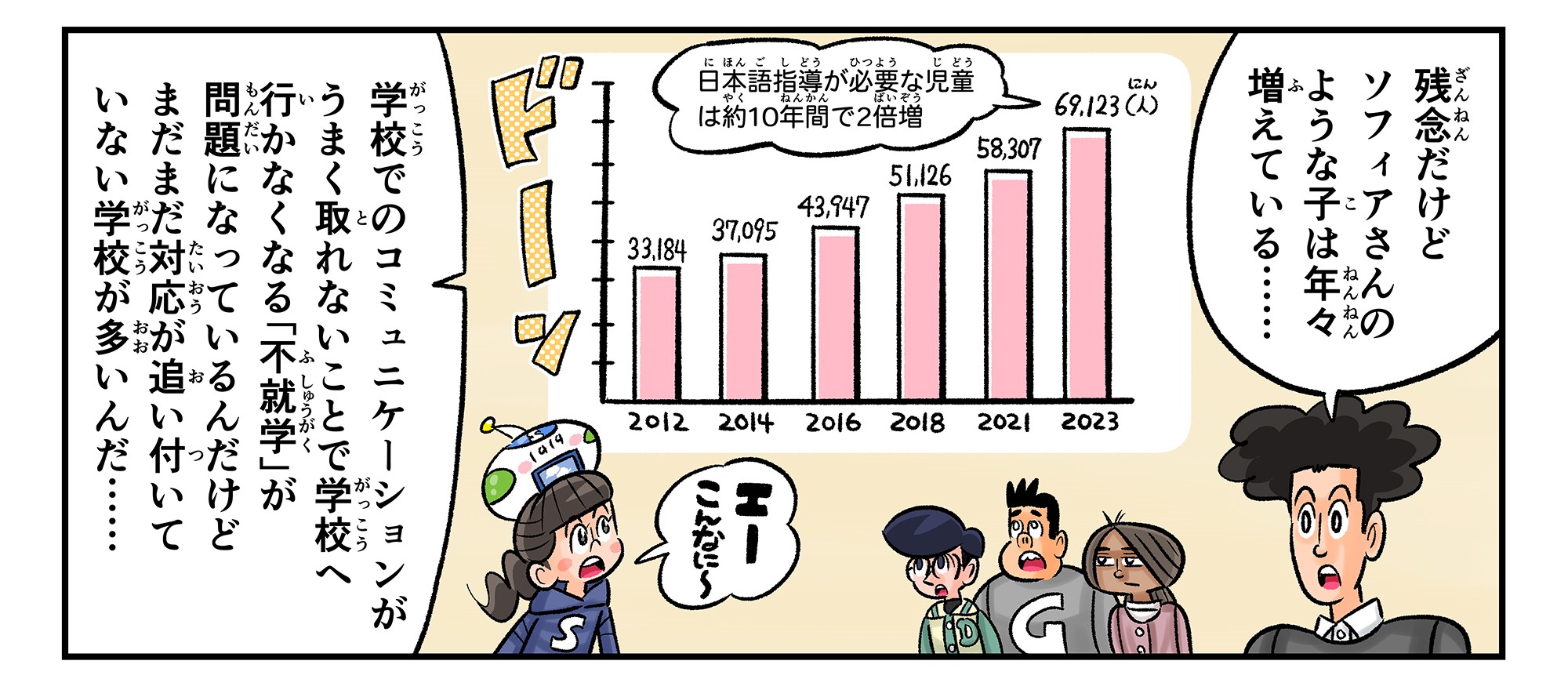

ねえ、スモール。ソフィアみたいに、日本語が分からなくて学校で困っている子どもたちがおよそ7万人もいるなんて知らなかったよ。

そうだね。令和5年度の文部科学省の調査(※1)によると、そのうち空と同じ小学生は4万6000人ほど。日本語が分からない児童が1人しかいないような学校もあれば、同じような子が50人とか100人とかいる学校もある。

ちなみに外国人の子ども全員が日本語が分からないわけではないし、日本語が分からない子ども全員が外国人というわけでもないよ。

うーんと、日本人だけど日本語が分からない子がいるってこと?

例えば、両親が日本人と外国人の国際結婚した家庭では外国語を使っている子とか、親の仕事などで海外で暮らしてたけど日本に戻ってきた子とかね。さっきの4万6000人のうち8000人ほどが日本国籍だよ。

たしかに国籍だけでは決まらないことだね。

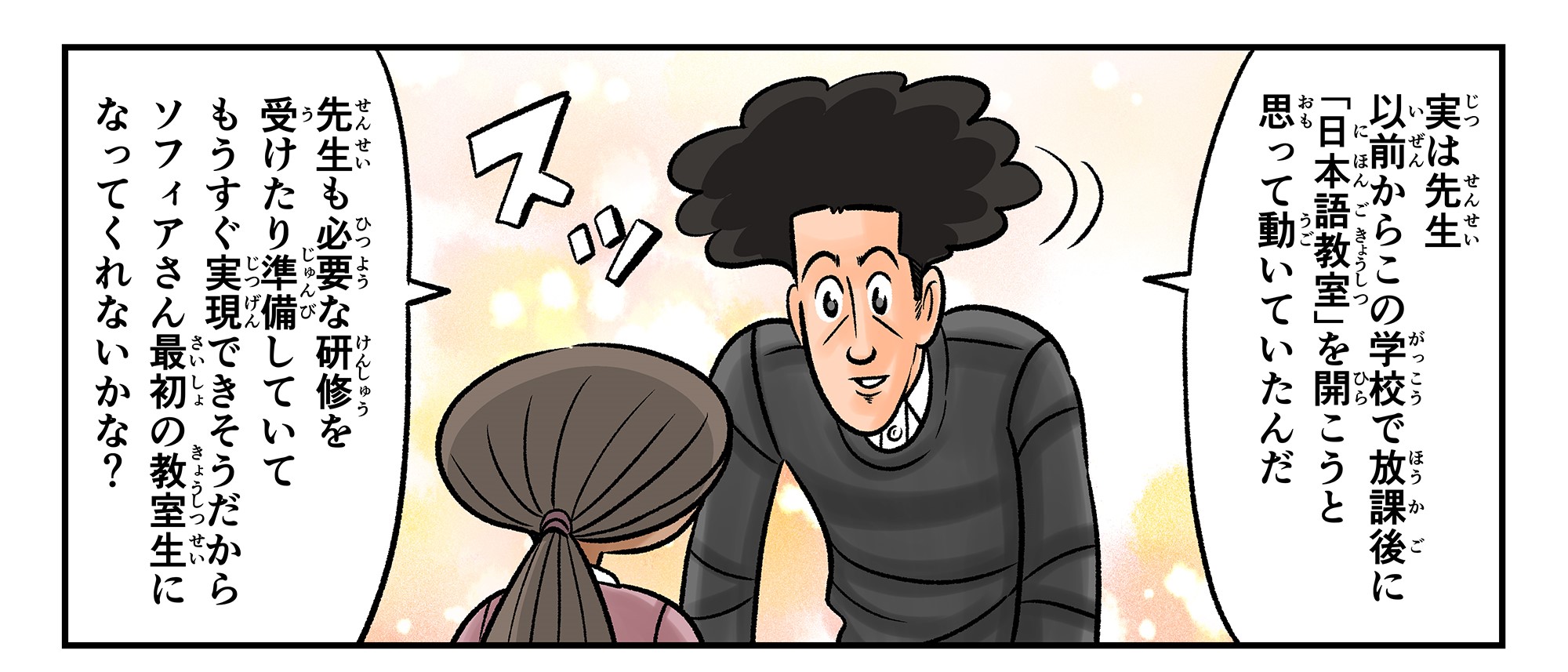

みんな、大地が提案した通訳機器や、モジャ先生が始める日本語教室みたいな支援を受けられてる?

この児童たちのうち90%以上が日本語を学ぶ支援を受けられているようだよ。

具体的には

・授業時間を使ったクラスメイトとは別教室での日本語指導

・授業に日本語指導を担当する教員や、日本語と外国語の両方が話せる支援員が入って支援

・放課後を使った日本語指導

があるよ。

学ぶ日本語のレベルも

・サバイバル日本語:あいさつや体調に関することなど学校生活や日常生活に必要な言葉を学ぶ

・日本語基礎:文字や文法など日本語の基礎で、教科学習に参加するための言葉を学ぶ

・技能別日本語:「聞く」「話す」「読む」「書く」のうち、どれかひとつに焦点を絞って学ぶ

・日本語と教科の統合学習:教科の内容と日本語表現を組み合わせて学ぶ

・教科の補習:授業内容を予習したり、復習したりして学ぶ

といった段階がある。

支援する人も、たくさん必要なんじゃない?

その通りで、日本語指導を担当する教員と、日本語と外国語の両方が話せる支援員は不足しているのが現実だね。1人で複数の学校を回っていたり、オンラインだったり、大地が提案したような通訳機器で対応したりしているみたい。支援員の30%以上はボランティアに頼っているんだよ。

英語だったら、わたしたちも授業で習うから力になれないかな?

日本語指導が必要な児童が日常生活で使っている言葉は、ポルトガル語が1番多いよ。続いて中国語、フィリピノ語、ベトナム語、スペイン語、そして6番目が英語だね。

日本の暮らしでは、あまり耳にしない言葉が多いかも。言葉が分からないと友だちもつくりにくいし、ストレスもすごそう。ソフィアみたいに学校に行きたくないって思う子もいるよね。

文部科学省の2005~2006年度の調査(※2)では、外国人の子どもが学校に通わない「不就学」になる理由は、「お金がない」が1番多かったけれど、「日本語がわからない」「母国と学校の生活や習慣が違う」「勉強がわからない」も上位だったよ。

そして、文部科学省のまた別の調査(※3)では、令和5年度、不就学の外国人の子ども(6~15歳)は少なくとも970人いて、学校に行っているかどうか確認できていない子たちを含めると最大では8601人いる可能性がある。

日本語が分からない子どもも、みんなが楽しい学校生活を送れるような環境が整うといいね。

しかも、例えば外国人の子どもがクラスに加わることは、空とか日本人のクラスメイトにとっても、よいことだからね。

わたしたちによいこと?

言葉や習慣がちがう子たちと友だちになれて、世の中にはいろいろな文化や価値観があることを知れるチャンスだからね。外国のことを理解することは、日本とか自分のことを知ることにもなるよ。

そうだね! ソフィアがいなかったら、外国人児童の問題のほかにも、気づかなかったこと、知らなかったこともたくさんあったはずだね。

イラスト/奈良裕己

監修/佐藤寛