デフリンピックってなに? 音に頼れないスポーツの工夫 観戦が楽しくなるサインと手話

東京2025デフリンピックが11月15日~26日に開かれます。デフリンピックは、きこえない・きこえにくい人たちのオリンピック。1924年に第1回が開かれてから100年の歴史をもち、パラリンピックよりも“先輩”の国際スポーツ大会です。それと同時に、きこえない人たちの文化を広める場でもあります。第25回の今回、日本で初めて開催されるのをきっかけに、音に頼らない世界と、それを乗り越える工夫を見てみましょう。

きこえないデフアスリートのオリンピック

デフリンピックという名前は、「耳がきこえない」という意味の英語「デフ(deaf))」と、「オリンピック」を合わせてできた言葉です。国際ろう者スポーツ大会として1924年にフランス・パリで始まり、現在は4年に1度、オリンピックの翌年に開かれています。ウィンタースポーツのための冬季大会もあります。競技のルールは、きこえないことに関する工夫をのぞけば、オリンピックと同じです。

デフリンピックは、きこえない人たち自身によって運営されるのが特徴で、例えば手話言語(※1)などの「きこえない文化」を知ってもらうことも目的のひとつです。大会会場では、国際手話(※2)が共通言語として使われます。「選手村」はつくられず、デフアスリートやスタッフは、開催地域にあるホテルやレストランを利用して、地域の人たちと交流できる仕組みになっています。

※1 手話は、日本も守る約束をしている国連の「障害者の権利に関する条約」で「言語」として認められています。みなさんが話す日本語は「音声言語」で、これに対して手話は「手話言語」と呼ばれます。音声言語と手話言語、日本語と日本の手話言語は、日本語と英語のような同列に並ぶ対等な言語同士です。この記事では、手話を「手話言語」と表現していきます。

※2 音声言語で国際大会などの共通言語として使われるのは、イギリスやアメリカの英語が多いですが、国際手話はどこかの国の手話言語ではありません。国際手話は、国際的な交流のために作られた専用の手段です。国際手話が分からないデフアスリートもいるため、デフリンピック会場では、日本の手話言語と国際手話の会話をつなぐ手話通訳スタッフも活躍します。

パラリンピックと異なるルーツ

ハンデを抱えたアスリートによる国際スポーツ大会としてはパラリンピックが有名です。この名前は「横に並んで」というような意味のギリシャ語「パラ(para))」とオリンピックを合わせたもの。パラリンピックは第1回デフリンピックの36年後、1960年のイタリア・ローマが始まりです。パラリンピックの対象は当初は身体障害者のみで、その後に視覚障害者、知的障害者が加わりましたが、デフアスリートは参加しません。1980~1990年代にはデフリンピックを主催する国際ろう者スポーツ委員会が国際パラリンピック委員会のメンバーだった時期もありましたが、ひとつの大会にまとめることにはせずに、それぞれ別の大会として続いています。その主な理由としては、次のようなことがあります。

・ルーツの違い

デフリンピック=デフアスリート同士が記録などを争う競技スポーツ

パラリンピック=戦争でケガをした軍人のリハビリスポーツ

・運営体制の違い

デフリンピック=きこえない人たち自身による運営

パラリンピック=当事者に限らない組織委員会による運営

・大会規模と競技数

両方をまとめると大会規模が大きくなりすぎる

競技数を減らせばデフアスリート・パラアスリートの活躍の場が減る

現在ではオリンピック、パラリンピック(パラ+オリンピック)、デフリンピック(デフ+オリンピック)、そして知的障害者が対象のスペシャルオリンピックスの4つが、オリンピックという名前のつく大きな国際スポーツ大会です。

「目に見せる」競技上の工夫

デフリンピックでは21の競技が行われます。ほとんどはオリンピックと同じ競技ですが、デフリンピックならではのものとして、空手、ボウリング、そして山地で地図を見ながら指定地点を走ってめぐる速さを競うオリエンテーリングがあります。

またオリンピックと同じ競技でも、音に頼らない工夫がされています。

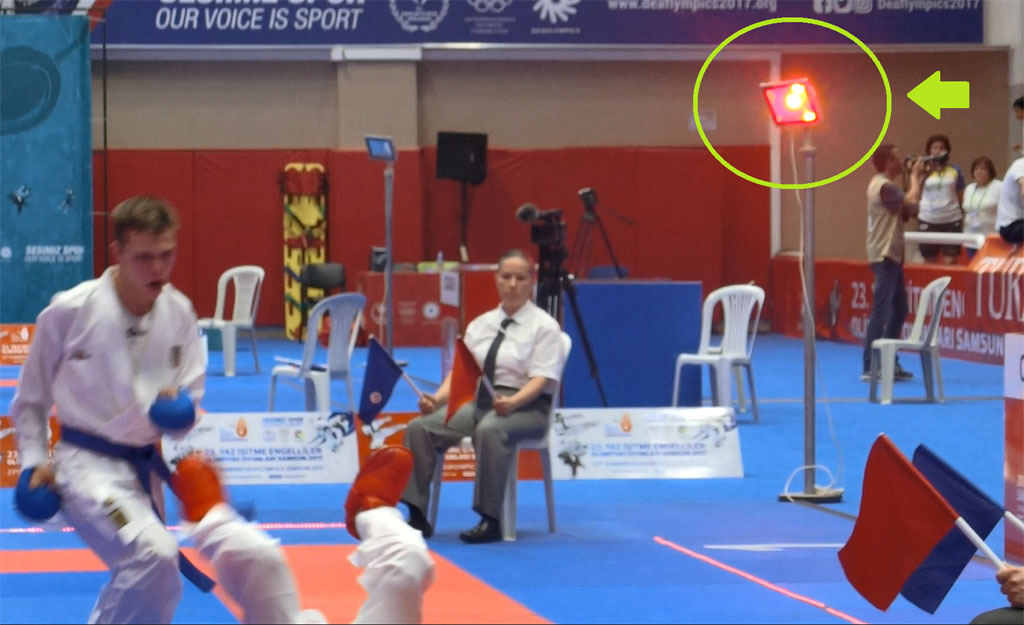

特に多くのスポーツで一般的なホイッスルなどの合図が使えないため、光や旗を使って「目で見る合図」を送れるようにしています。例えば、陸上や水泳ではスタート時に、スタート台に用意した装置を光らせることで合図します。

空手では「待て」の合図を光で知らせる仕組みがあります。

サッカーでは、通常、副審しか持たない旗を、主審も持って、反則などを知らせます。

また柔道では「待て」「始め」などの合図を、審判が選手の体に触れて伝えます。

ニュース記事「競技の際は補聴器を外す? きこえないオリンピックの工夫」

デフアスリートが乗り越える3つのハンデ

デフアスリートには、きこえないことによるプレー上の難しさがあります。代表的な3つを紹介します。

・バランスがとりにくい

耳には、体の傾きや回転を感じる器官があり、バランスを取る働きがあります。目を閉じて片足立ちするバランスゲームをしても倒れないのは、耳のおかげです。デフアスリートは、耳の機能がうまく働いていないことが多く、体のバランスを取りにくい中で、すばやく、複雑なプレーをこなしています。

・反応や判断が遅れやすい

テニスやバドミントンなどでは、相手のスイングの音、ラケットで打ったときの打球音などがきこえません。耳栓をしてスポーツをしてみると分かるかもしれませんが、きこえる人は気づかないうちに音から多くの情報を得ていますが、デフアスリートは目から得られる情報だけを頼りに一瞬の反応と判断を繰り返しています。

・連携プレーがとりにくい

サッカーやハンドボールなどでは、声の指示や足音などが聞こえないため、チームプレーが難しいです。何度も一緒に練習したり、一瞬の手話言語やアイコンタクトをしたりして呼吸を合わせ、流れるようなチームワークを実現しています。

さらに、プレーとは違った課題として、コーチとのコミュニケーションがあります。競技レベルが上がるにつれて、レベルの高い、きこえるコーチから指導を受けることが増えています。しかし、その多くは手話言語が使えなため、指導内容や思いを正確に伝え合うための工夫と時間が必要です。

9月に東京であった世界陸上に、円盤投げの日本代表として出場した湯上剛輝選手はデフアスリート。トップレベルのデフアスリートの力は、こうした努力の先にあると知ると、より魅力的にみえてきます。

デフアスリートにも届く応援「サインエール」

デフスポーツにおいては、応援にも難しさがありました。まず、応援の定番の「がんばれ」といった呼びかけが、デフアスリートには伝わりません。応援歌など音楽や楽器を使った応援も伝わらないうえに、きこえない人はその応援にうまく加わることもできません。

そこで、デフリンピック100周年という節目にあわせて、きこえない人たちが中心となって、デフアスリートたちと一緒に、新しい応援スタイル「サインエール」を作りました。これは、きこえる人・きこえない人に関わらず、すべての人がデフアスリートに思いを届けられる応援です。

サインエールは3つの基本要素からできていて、それぞれ日本の手話言語をベースにつくられています(※3)。

①「行け!」

顔の横で両手をひらひら→勢いよく前に出す

②「大丈夫、勝つ!」

右手を左胸に当てる→右胸にスライド、拳を握る→左手で繰り返す→両拳を前に突き出す

③「日本、メダルをつかみ取れ!」

両手でひし形をつくる→左手は水平に 右手は丸の形→左手の下から右手をくぐらせる→つかみ取るような動き

サインエールの練習動画を東京都が公開しています。ぜひ一緒に応援してみましょう。

©東京都

※3 サインエールは手話言語ではありません。一方で、正式な手話言語でもデフリンピック開催に合わせて新しく100個以上の表現が決められました。実は日本の手話言語は、毎年、数十個から100個ほどの新しい言葉がつくられています。例えば、新型コロナウイルスの流行などの大きな出来事や、デジタル技術などに関する新語です。元号が平成から変わったときも「令和」という手話言語ができました。

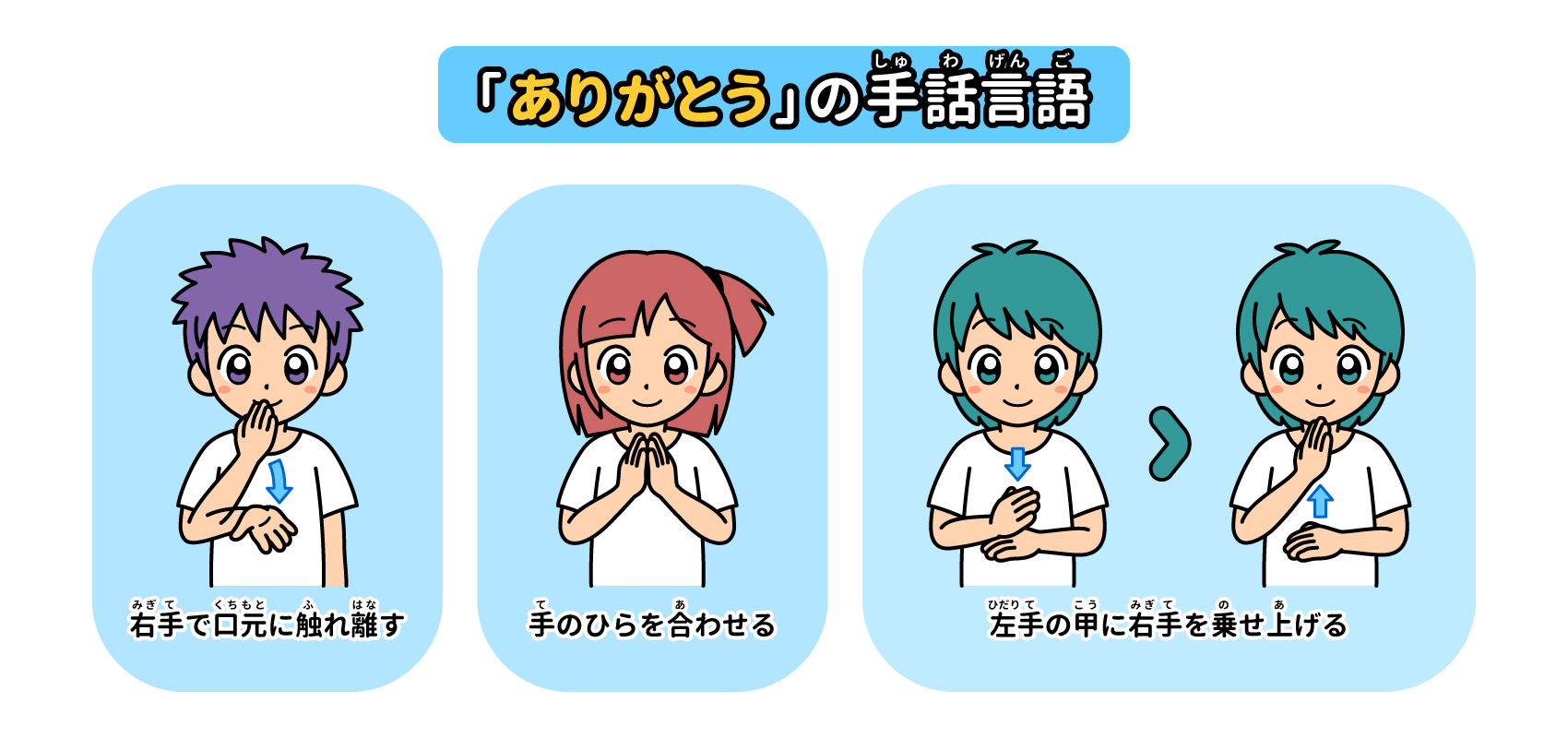

パフォーマンス?ではなくて手話言語かも

観戦中にデフアスリートが見せそうな手話言語として「ありがとう」の表現を3つ紹介します。知らないと、興奮したアスリートによる「投げキッス」や、日本人にはなじみのある単なるお辞儀のパフォーマンスに見えるかもしれませんが、どれも正式な感謝を表す手話言語です。

また、観客席では「おめでとう」の手話言語も見られるかもしれません。どんな表現か、調べてみるのもおすすめです。

見た目では分からない「きこえない」を知るきっかけに

きこえないことは、見た目では分かりにくく、「見えない障害」とも言われます。きっとみなさんの周りにも、きこえない人はいるはずです。いまは、話した言葉をすぐに文字にしてくれる便利なデジタルツールもあり、筆談でもコミュニケーションに壁を感じることはありません。ぜひデフリンピックや手話言語のことを話題にしてみてください。その中から未来のデフリンピック選手が生まれるかも。デフリンピックをきっかけに「きこえない世界」を知る一歩にしてみましょう。

取材協力/一般財団法人 全日本ろうあ連盟デフリンピック運営委員会