「1票の格差」という言葉を聞いたことがありますか? これは、実は半世紀以上前の1960年代から国会議員を選ぶ選挙があるたびにニュースになる問題です。社会にとって大切なことでありながら、長く解決もしていないことです。1票の格差とは、どのようなものなのか、原因や問題点を解説します。

国会議員を選ぶ仕組み

まず国会議員を選ぶ選挙の仕組みをみてみましょう。

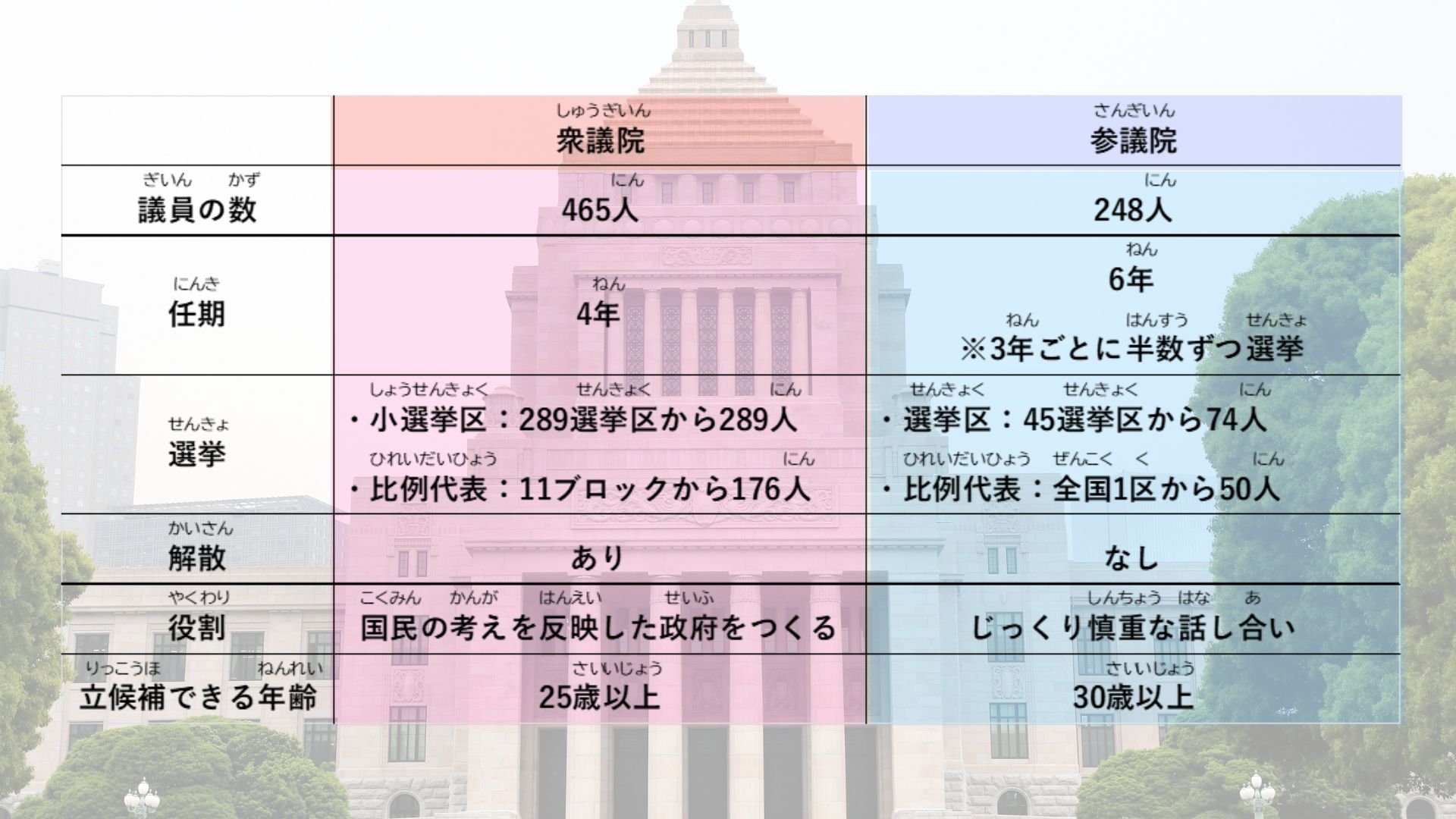

日本の国の政策を決めたり法律をつくったりする国会は「衆議院」と「参議院」の2つに分かれています。それぞれ議員の数や、その任期、期待される役割などが異なります。

どちらの選挙も、次の2種類の方法を合わせて行われます。

・選挙区制(小選挙区制):決められた地域から1人~数人(小選挙区制は1人)の議員が選ばれる

・比例代表制:政党ごとの得票数に応じて議員数が決まる

1票の格差が問題になるのは、主に選挙区制の方です。

1票の格差=選挙区の有権者数の差

では、1票の格差とは何でしょうか。

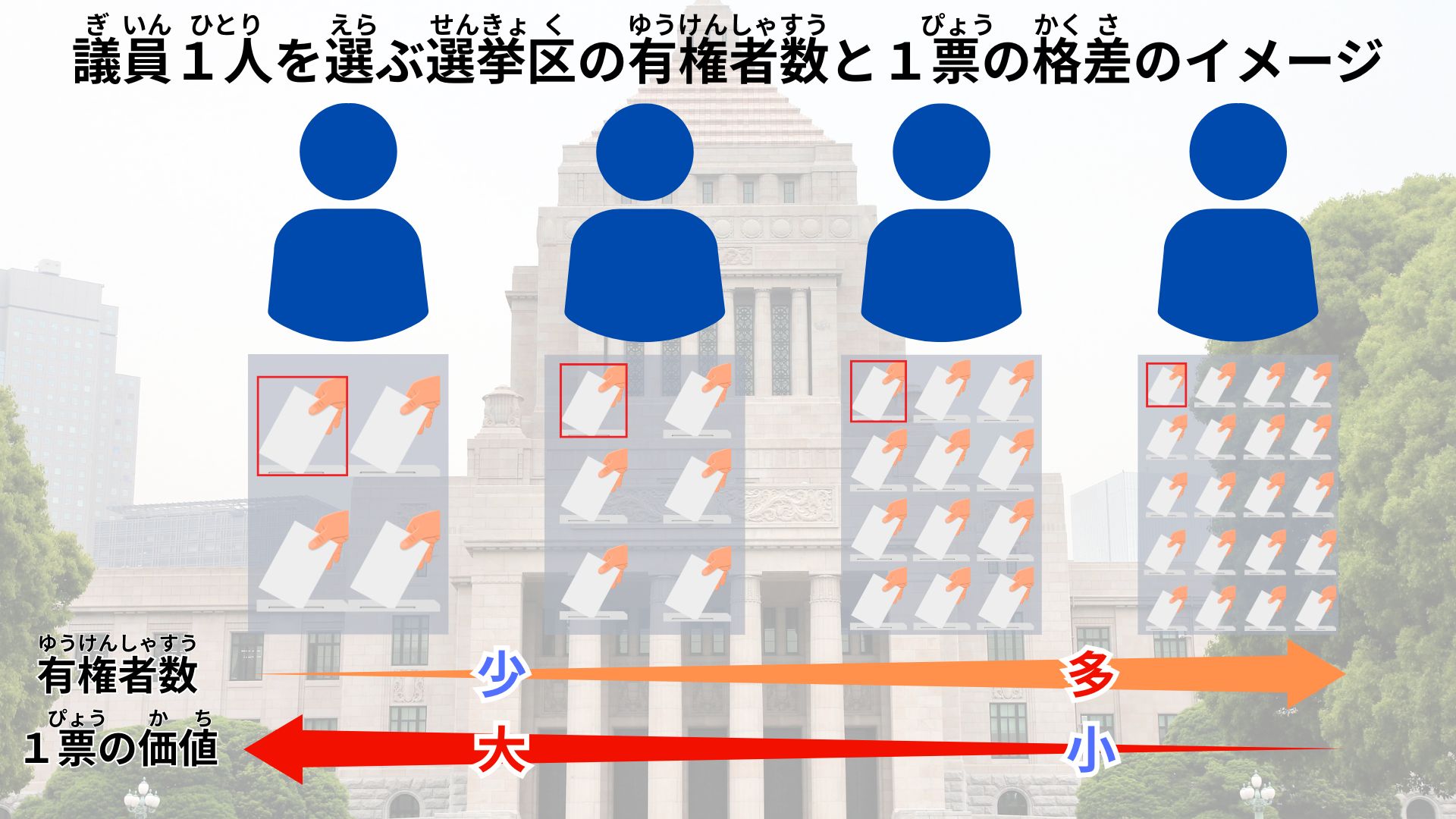

選挙で投票できる有権者は、それぞれ1人1票を持っています。例えば、選挙区Aの有権者が100人の場合、1票の力は100分の1ですが、選挙区Bの有権者が1000人だと1票の力は1000分の1になり、Aの方が10倍も大きいことになります。この1票の力=価値の差が、1票の格差です。これは選挙区の有権者数が少ないほど1票の価値が大きく、有権者数が多いほど1票の価値は小さくなるという逆転した関係になります。

格差はなくせないが大きすぎるとダメ

衆議院議員選挙では289ある小選挙区で、有権者数をまったく同じにすることは、まずできません。1票の価値の差は、どうしても生まれてしまいます。それでも、その差が大きすぎると不公平です。これまでの最高裁判所の判断では、衆議院議員選挙で2倍未満、参議院議員選挙では3倍未満が、ギリギリ許される差だと考えられています。そして実際の選挙において、許される範囲以上の差ができてしまっていることが、1票の格差の問題です。

衆議院と参議院で許される範囲が違うのは、参議院の方の議員数が少なく、選挙区の分け方なども異なる事情があるためです。

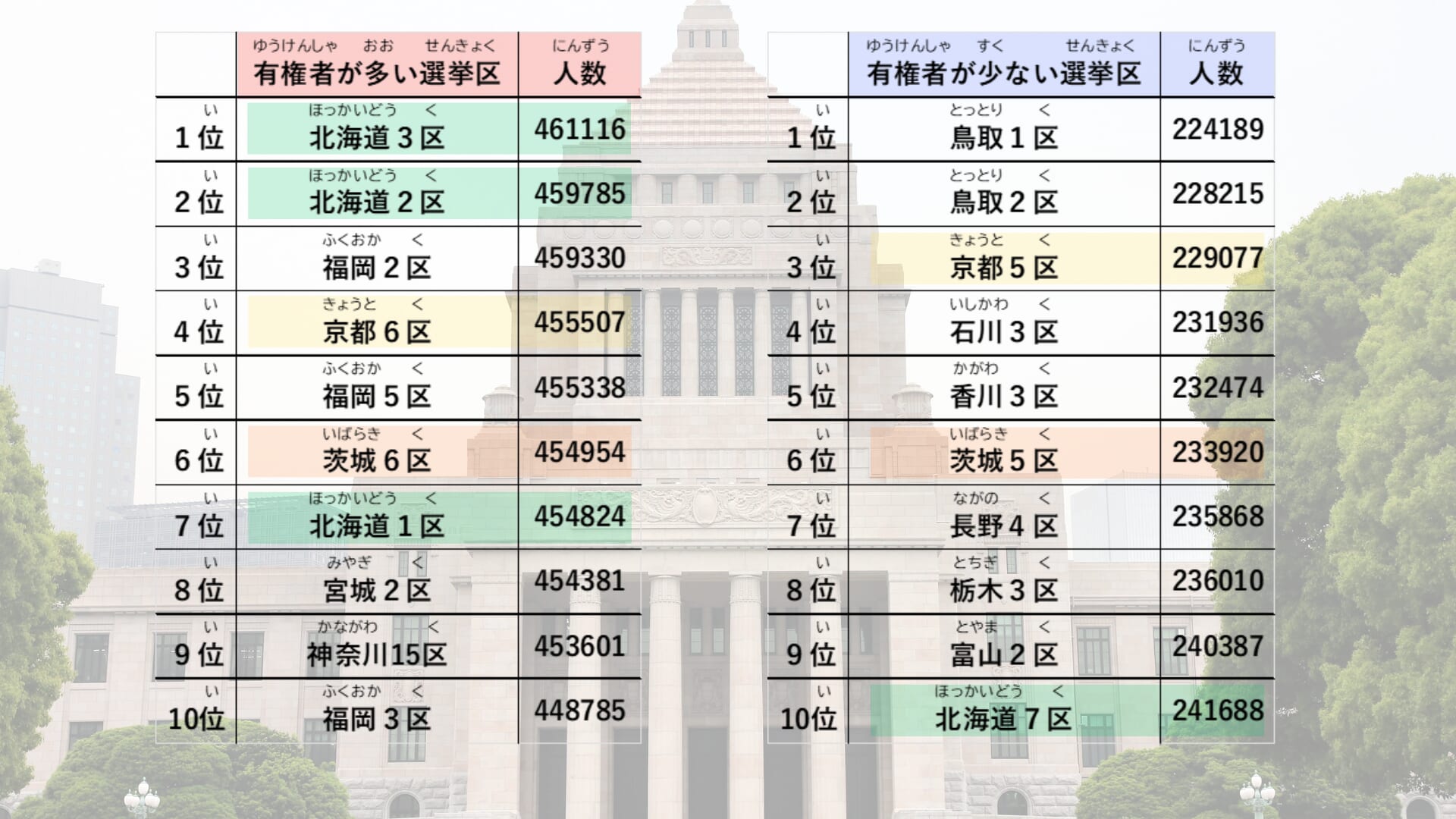

同じ都道府県内での格差が目立つように

2024年10月に行われた衆議院議員選挙では、選挙当日に最も有権者が多かった北海道3区(46万689人)と、最も少なかった鳥取1区(22万3713人)の格差は2.06倍ありました(※1)。かつては大都市圏と地方という都道府県の間の格差が大きかったですが、制度の変更もあって、現在では同じ都道府県内の中心都市と周辺部という、近くの選挙区の間での格差が目立っています。

総務省の資料によると、2024年9月1日時点の有権者数が多い選挙区と、少ない選挙区のトップ10を並べると、北海道、京都府、茨城県の選挙区が両方にランクインしています。

2025年7月の参議院議員選挙では、選挙当日に議員1人あたりの有権者数が最も多かった神奈川選挙区(96万4086人)と、最も少なかった福井選挙区(30万8266人)の格差は3.13倍でした(※2)。

出典:総務省 令和6年9月登録日現在選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数

出典:総務省 令和6年9月登録日現在選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数

基準をクリアすればOK?

なぜ1票の格差の問題は解決されないのでしょうか。

理由のひとつは、人口の都市部への集中が続いていることです(※3)。この人の移動による1票の格差は、都道府県間ではアダムズ方式という定数配分の方式によってほとんど改善されましたが、都道府県内については、中心都市では人口が増えて1票の価値は下がり、過疎化が進む周辺部では1票の価値が上がるため、格差は広がり続けていきます。

また選挙区を見直すとき、本来の「格差をなるべく小さくする」のではなく、ギリギリ基準をクリアする対応をしてきた歴史があります。そのため、衆議院議員選挙の場合、見直し直後は最大1.999倍など、2倍未満をクリアしてはいますが、次に選挙が行われるときにはまた2倍を超えてしまっているということが繰り返されてきているのです。

※3 人口と有権者数は、一方が増えるともう一方も増える関係があり、1票の格差の問題でも、有権者数を人口に置き換えて考えることができます。

大胆な変更を考えるタイミング

衆議院議員選挙では、各都道府県が、人口に応じて割り振られた2~30人という議員の数にあわせて、選挙区をつくっています。その際には、それぞれの選挙区の人口を近づける以外にも、開票や集計作業などの選挙事務を担う市区町村や、明治・大正期の行政区画である「郡」などを切り分けず、できるだけ選挙区のまとまりを残すように考えられています。

また参議院議員選挙では、2つの県を1つの選挙区にまとめた「合区」もありますが、1都道府県を1つの選挙区としているのが基本です。

ただ衆議院と参議院のどちらにおいても、こういった前提の下で決めてきた選挙区では、格差を小さくすることが難しくなってきています。例えば、1人1票の原則に立って、選挙区の人口を、「2倍未満」よりも「均等に近づける」ことを目指すといった大胆な変更を考える時期がきていると言えます。

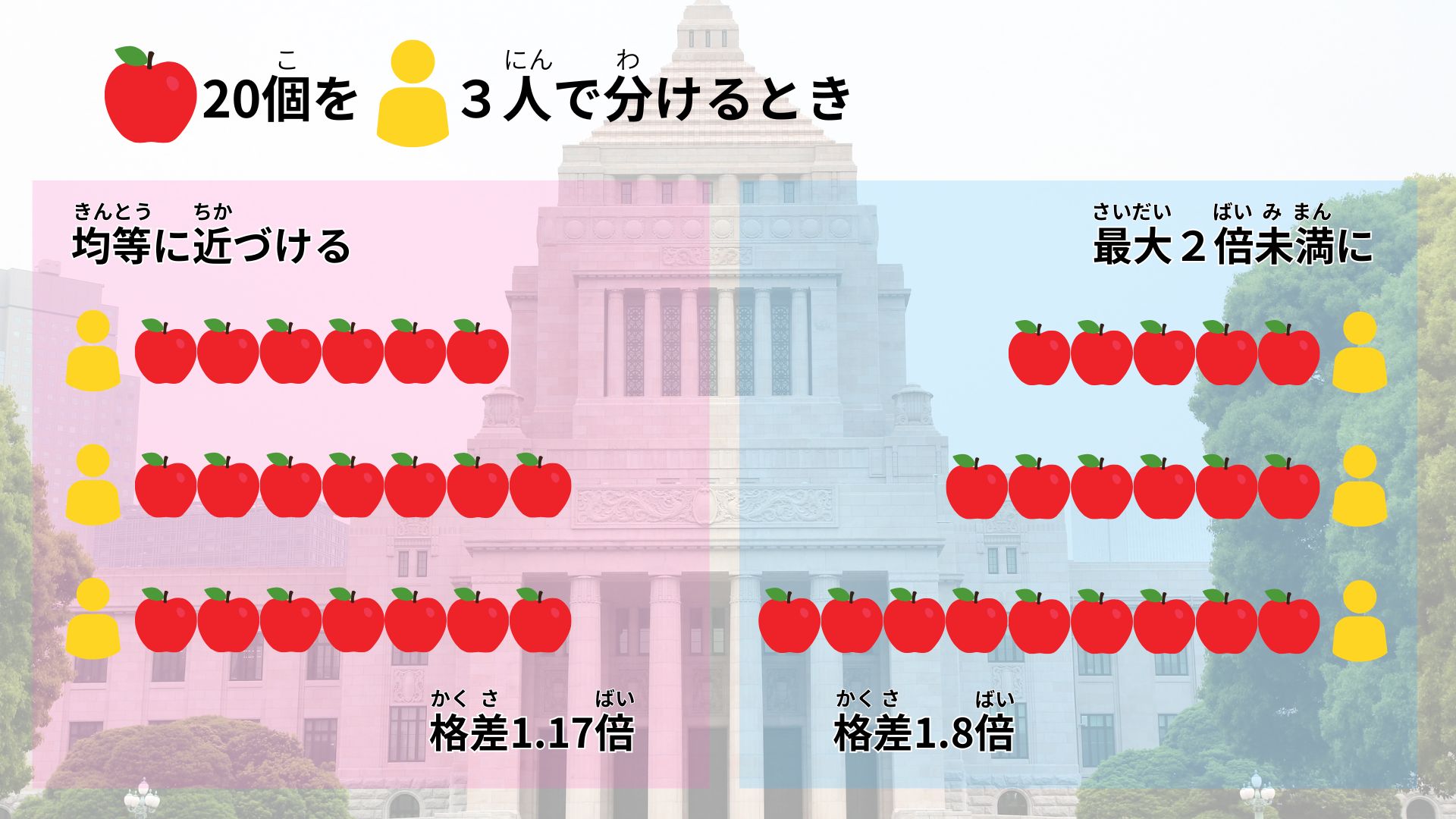

「2倍未満」と「均等に近づける」は近いようで、まったく異なる結果を生みます。例えば、20個のリンゴを3人で分けるとき、均等に近づけると6個、7個、7個の格差1.17倍にできます。一方、2倍未満であれば、5個、6個、9個の格差1.8倍でも許されるからです。

「平等」は社会で当たり前のルール

1票の格差は、当たり前に守られるべき社会の大原則の問題です。

ひとつは、人権です。憲法14条で定められた「法の下の平等」に反しています。

もうひとつは、民主主義です。民主主義における政治は、国民の考えをそのまま反映できるのが特長ですが、それは選挙の機会や、一人一人の意見が平等に扱われることが必要です。これは身近な学校のクラスなどで、何かを決めるときにも通じます。教室の座席の位置が違うだけで「窓際の人は意見の価値が半分です」と言われたら、どうでしょうか。

「平等」は、普段は意識することがないくらいに当たり前のルールですが、それが国の選挙の中で破られていることは、見過ごしていてよいでしょうか。これから選挙の仕組みが、どのように変わっていくのか、ぜひ注目していてください。

取材協力・監修:川人貞史さん

1952年生まれ。日本学士院会員、東京大学名誉教授、東北大学名誉教授。専門は政治学。2019年~2024年、内閣府衆議院議員選挙区画定審議会で会長を務め、「10増10減」の改定案をまとめる。『日本の選挙制度と1票の較差』(東京大学出版会、2024年)など著書多数。