6割の学校で文房具ルールあり!令和の小中学生は家庭・学校・塾で文房具を使い分けている!

毎日の学習に欠かせない文房具。親世代から愛されているロングセラーがある一方で、最新機能を搭載した新商品も毎年発売されています。

今回は、令和の子どもたちの文房具事情を探るため、小中学生の保護者に向けてアンケートを実施。イマドキの子どもたちが文房具をどのように選び、どう使い分けているのか、その実態に迫ります。

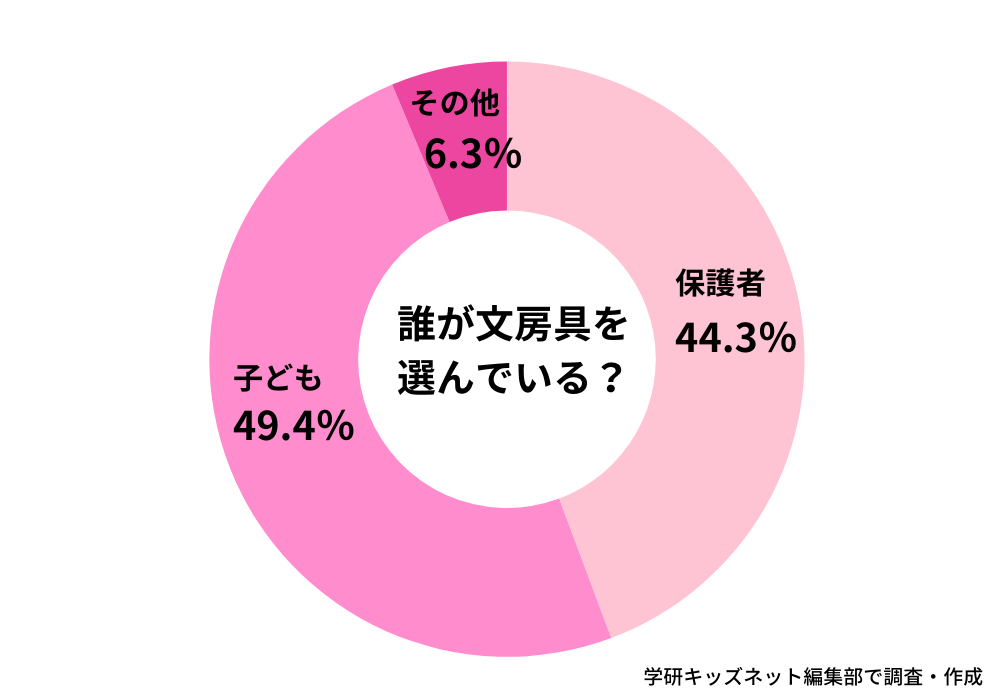

選ぶのは子ども、買うのは保護者!ショッピングモール・文房具専門店で買う人が約半数

まずは、文房具を誰が選んでいるかを尋ねたところ、「子ども自身」と回答した人が49.4%、「保護者」が44.3%と、子どもに選択権がある家庭がやや多い結果に。「その他」はすべて「親子一緒に」という回答でした。

もう少し詳しく見てみると、「保護者」、もしくは「親子で」文房具を選ぶという家庭の多くは、子どもが小学校低学年であることがわかりました。

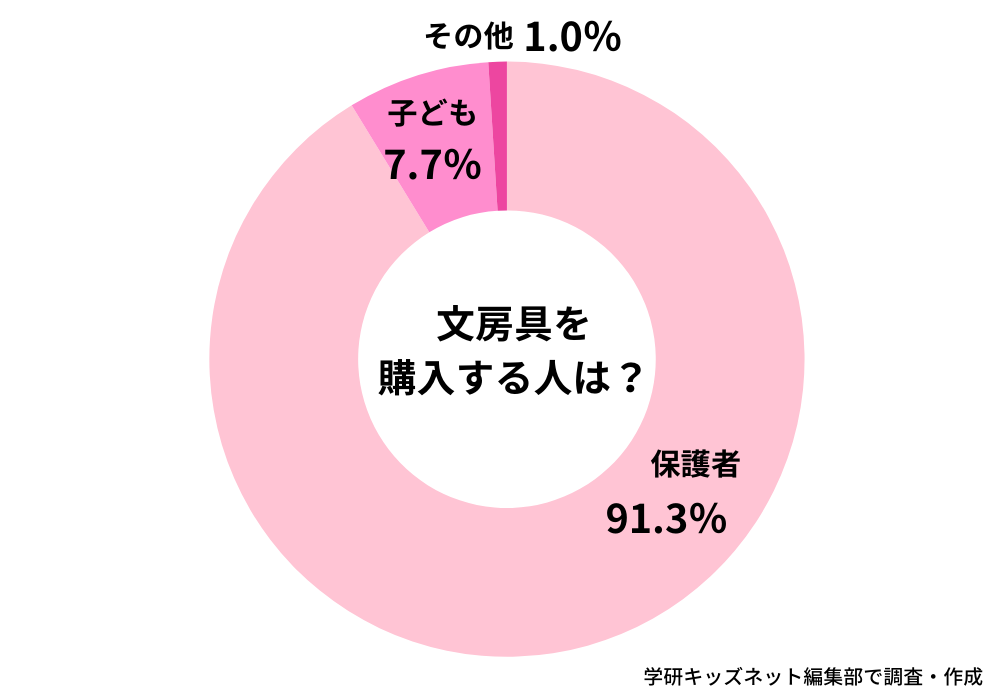

では、選んだ文房具を誰が購入しているかというと、じつに91.3%が「保護者」と回答。「子どもがお小遣いなどで購入する」という家庭は7.7%、「その他」は「保護者と子ども、どちらの場合もある」という回答でした。文房具は学習に必要な道具ということで、約9割の家庭で親がお金を出しているようです。

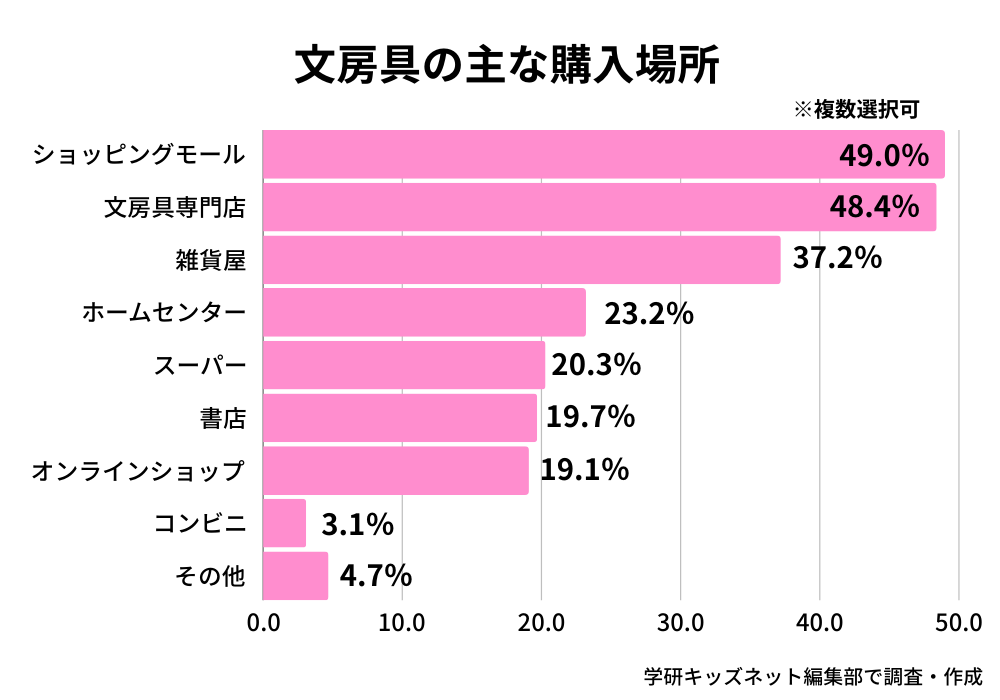

さらに、文房具をどこで購入しているかを尋ねたところ、下記のような結果に。

「ショッピングモール」と「文房具専門店」がほぼ同数、3位が「雑貨屋」で、この3つが抜きんでて多い結果になりました。以降、「ホームセンター」「スーパー」「書店」「オンラインショップ」「コンビニ」と続きます。「その他」は「100円ショップ」という回答でした。

オンラインでも文房具が気軽に購入できるようになりましたが、意外にその割合はそこまで高くなく、専門店を始めとする実店舗に足を運んで購入している人が多い点が印象的です。実際に試し書きをしたり、手にとって確かめたりして選んでいるのですね。

キャラクターやシャーペンはNG!文房具のルールがある学校は約6割

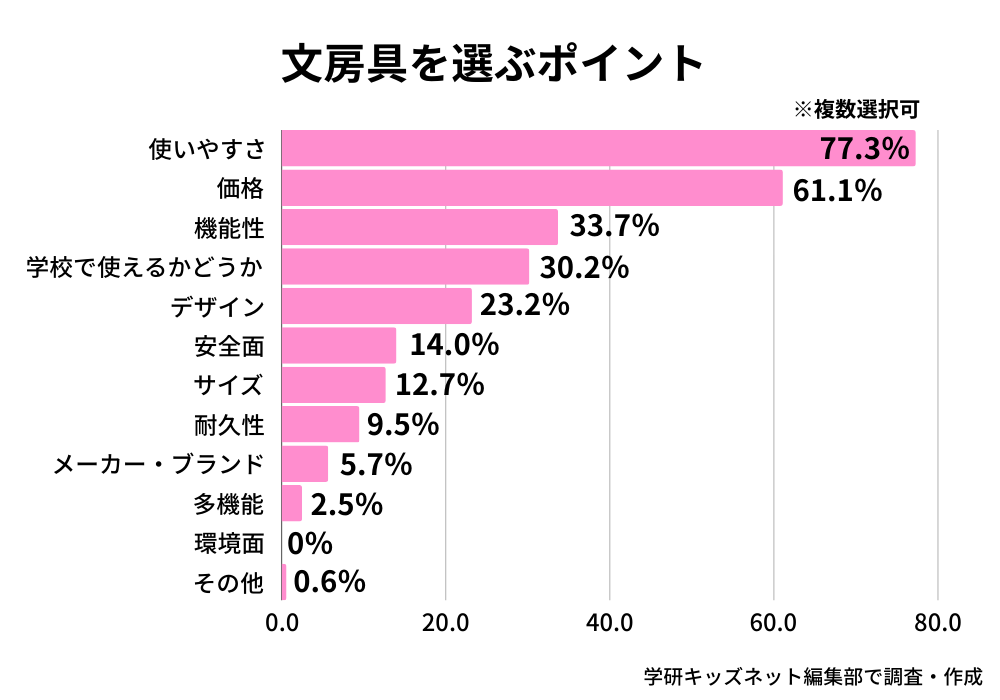

続いては、文房具を選ぶポイントを聞いてみました。結果は次の通りです。

「使いやすさ」で選んでいる人がもっとも多く77.3%、次いで「価格」と回答した人が61.1%でした。以降、「機能性」「デザイン」「安全面」「多機能」などいろいろなポイントが上がりましたが、特筆すべきは「学校で使えるかどうか」を選ぶポイントにしている人が約3割いたこと。

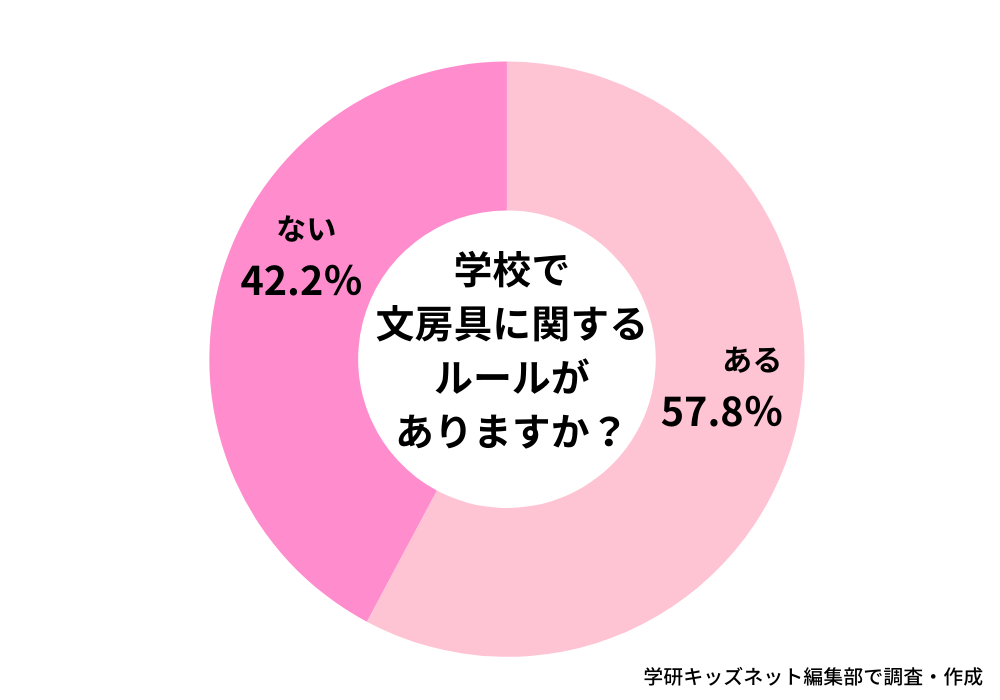

そこで、「学校で文房具のルールがあるか」を尋ねたところ、57.8%が「ある」と回答しました。

具体的なルールを尋ねると、「キャラクターがついたものはNG」「(小学生の場合)シャープペンシルは禁止」という2大NGが大多数であることがわかりました。

そのほかにも、下記のようなルールが。

「筆箱は、缶タイプ不可。小学校1~2年生の間は、箱タイプの筆箱にしなくてはいけない」(北海道・40代女性)」

「匂いつきの消しゴムはNG」(埼玉県・40代女性)

「鉛筆キャップ不可、定規も折りたたみタイプはNG」(兵庫県・30代女性)

「鉛筆5本、赤鉛筆1本、消しゴム1個のみを筆箱に入れる」(長野県・40代女性)

「一年生は全員6B。二年生以降は2B~6Bで個人の質圧で変える」(埼玉県・20代女性)

なかには、

という学校もありました。地域によってもさまざまなルールがあるようです。

令和の小中学生の4割以上が「文房具を使う場所によって使い分けている」

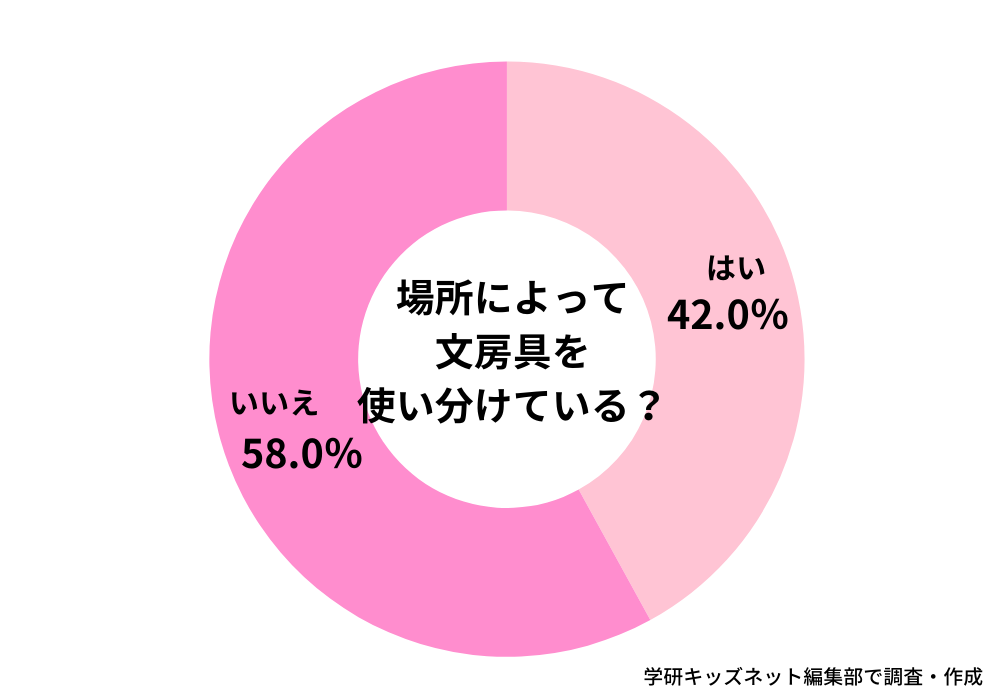

半数以上の小中学校で文房具のルールがあるという事実を受けて、「では、学校以外ではどうしているのだろう?」と気になった学研キッズネット編集部。そこで、場所に応じて文房具を使い分けているかどうかを尋ねました。

その結果、4割以上の子どもたちが「使い分けている」と回答。さらに詳しく調査するため、「はい」と回答した人に対して、家庭・学校・塾の3つの場所で使う文房具をどのように選んでいるかも尋ねてみました。

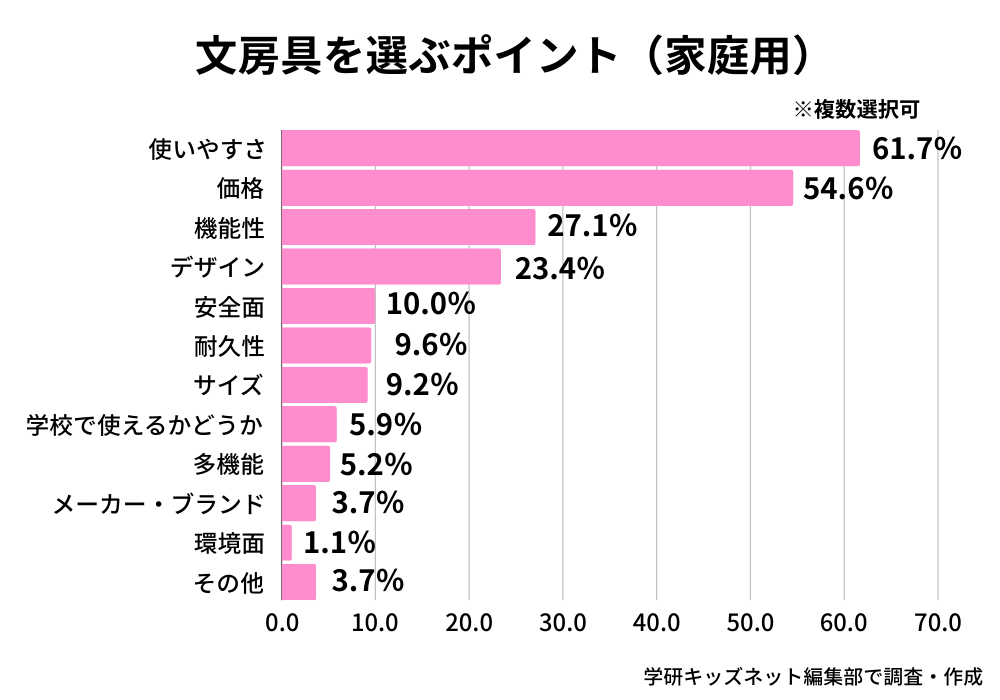

すると、3か所とも選ぶポイントの上位2つは「使いやすさ」と「価格」でしたが、3位以降が少し異なる結果となりました。詳しく見ていきましょう。

家庭用の文房具は「デザイン」にこだわる!

まずは、家庭用の文房具を選ぶポイントです。

「文房具を選ぶポイント」全体の結果と比較すると、「デザイン」が4番目に上がってきています。

また、「その他」の回答では、

「こどもの好みのもの」(兵庫県・50代女性)

「かわいいもの」(神奈川県・30代女性)

「キャラクター物や学校で使えないようなものは、家で使っている」(神奈川県・30代女性)

などが目立ちました。学校でキャラクターものが禁止されていたり、無地や学校指定など使える文房具が限られたりするため、家庭では好きなデザインのものを好んで使っている子どもが多いようです。

また、「学校で使っていて短くなった鉛筆や小さくなった消しゴムを家庭用として使っている」という声も複数ありました。この後に紹介する学校用や塾用を選ぶときに比べて「価格」を重視する家庭が多い点も特徴的です。

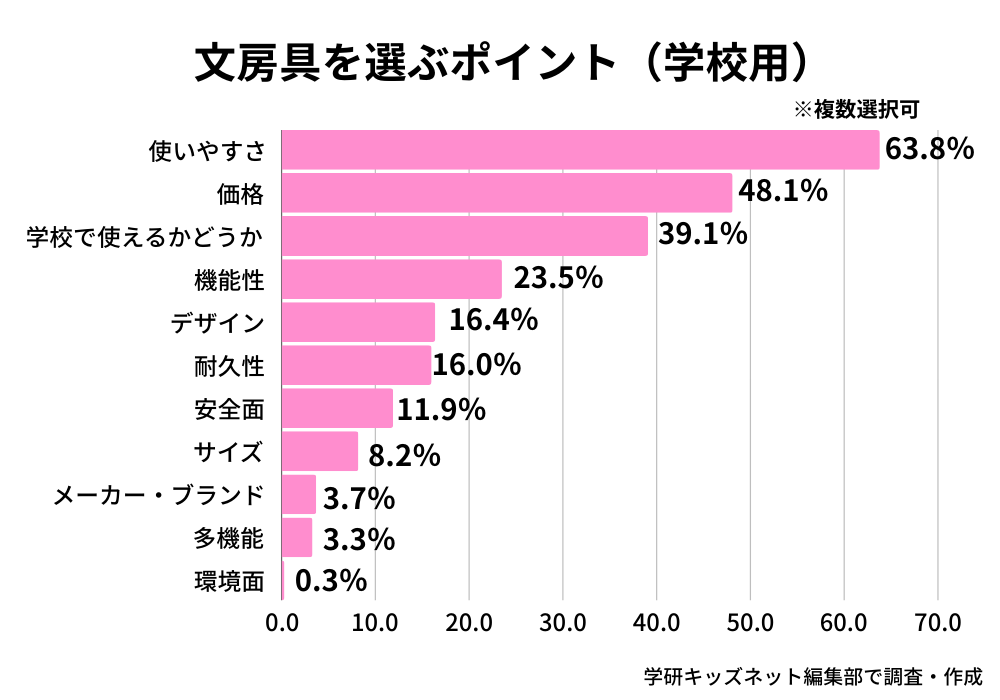

学校用の文房具は「学校のルール範囲内」「耐久性」「安全面」を重視!

学校用の文房具の場合、「自分の学校のルールに合っているか」という点を選ぶポイントに挙げた人が多いのは納得の結果です。

それ以外としては、「価格」を重視する割合が少なめである一方、「耐久性」「安全面」で選んでいる割合が高い傾向がありました。

少し根が張るかもしれないけれども、多くの児童や生徒がいる場所で使うからこそ、壊れやすいもの、危険な可能性があるものを避けようという考えがあるようです。

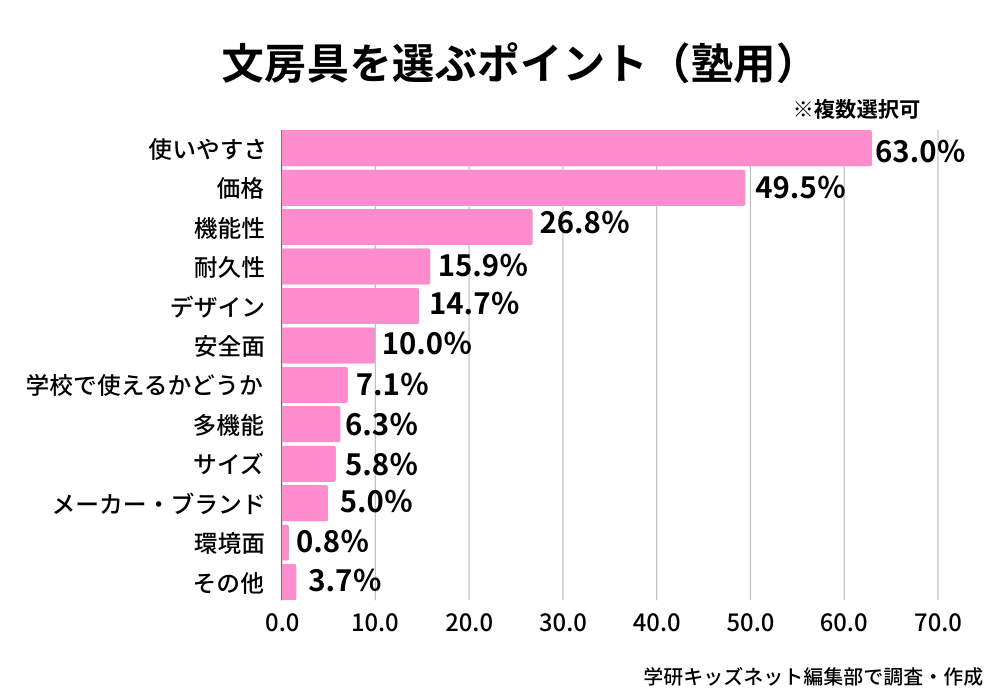

塾用の文房具は「多機能」「メーカー・ブランド」を重要視している!

塾で使う文房具を選ぶポイントを見てみると、「多機能」を重視する傾向があるようです。学習することを一番の目的で行く場所なので、より勉強がはかどるものを……という思いからでしょうか。

「メーカーやブランド」と回答した割合がほかよりも高い点も特徴的です。学校で使う文房具と同様に、「価格」を重視するよりも、製品自体に価値を感じたものにはある程度の対価を支払っているという背景が読み取れます。

子どもに持たせたい文房具をチェック!

今回の調査から、価格や機能、耐久性など、文房具を使う場所に応じて重視するものが違うことがわかりました。現在、投票を受付中の文房具総選挙2024では、「キッズ部門」3部門が設けられています。

それぞれ見逃せない商品がノミネートされています。お子さんにピッタリのアイテムが見つかるかも!

投票締切は4月21日(日)23:59です。ぜひ皆さんチェックしてみてくださいね!

アンケート調査概要/期間:2024年2月8日~2月18日 人数:314回答

アンケート調査/学研キッズネット編集部 文/水谷映美