和服をきちんと着せることを「着付け」という。結婚式、成人式、七五三といった行事やパーティーなどで着物を着るとき、きれいに着せてくれるプロが「着付け師」だ。

こんな人にピッタリ!

人の面倒を見るのが好き。話し上手、聞き上手な人。日本の伝統や文化に興味がある人。

どんな仕事?

着物に関するアドバイスやコーディネートもする専門家

結婚式、成人式、お葬式、七五三、お茶会、パーティーといった行事に出席する人の着物を着付ける。その時、ただ単に着付けをするだけでなく、季節に合わせた着物のアドバイスや、着る人の個性や好みにあった着物と帯、小物のコーディネートなども行う。着付け教室の先生、呉服店や展示会での和装アドバイス、さらにはテレビ・雑誌、舞台などの撮影でモデルが着る着物や小物類を用意する和装スタイリストなど、様々な現場で活躍している。

これがポイント!

着付けを学べる学校に通って知識を身につける

着物の着付け師になるには、自分で着物が着られるだけではダメ。着物の染めや紋、作法などの知識、普段着から礼装までTPOに合わせた着付けの技術を身につけることが必要だ。資格は特に必要ないが、プロをめざすなら専門学校やスクールに通うか、着付けができる人から習い、技術とセンスをみがける就職先を見つけよう。ちなみに、公益財団法人全日本きものコンサルタント協会が認定する「きものコンサルタント」という資格がある。これは専門の学校で着物に関する教育を修了するか、実務経験が2年以上あると受験できる資格だ。

先生になるならお手本となる人物を目指す

着付けの先生になりたいのならば、自ら和装し、生徒のお手本となる美しい身のこなしと、立居振舞いができることが望ましい。さらに先生として着物や着付けの知識のない人にわかりやすく「教える技術」を身につけることも大切だ。

将来はこうなる

着物の着付師以外の資格をとっておくと有利

何かの行事がないと着物を着なくなってしまった今の時代、着物の着付けだけで食べていくのは難しくなりつつある。そのため、ヘアメイクの技術を身につけたり、美容師の資格を取って美容師になったりと、別の資格を取っておいたほうが活躍の場は広がっていくだろう。ただ、本業は別にあって、希望者がいるときだけ着付け教室を開く人や、着物の着付けのニーズが多い七五三、成人式の時期だけ美容院などと契約して、着付けのアルバイトをしている人もいる。とはいえ、着物の着付け師は、これからの世代に着物のよさを広め、伝えていくためにもなくてはならない仕事だ。

データボックス

収入は?

一人あたりの着物の着付け料は2000円から1万円程度。着物の種類によって料金は変わる。呉服店や結婚式場などに勤める場合は月給制で、新人は20万円前後。

休暇は?

お客さんがあっての商売なので、土日が休みとは限らない。呉服店、結婚式場などであれば、月に8日間くらい休みがある。

職場は?

美容院、呉服店、結婚式場、写真館など。自宅で着付け教室を開く人もいる。

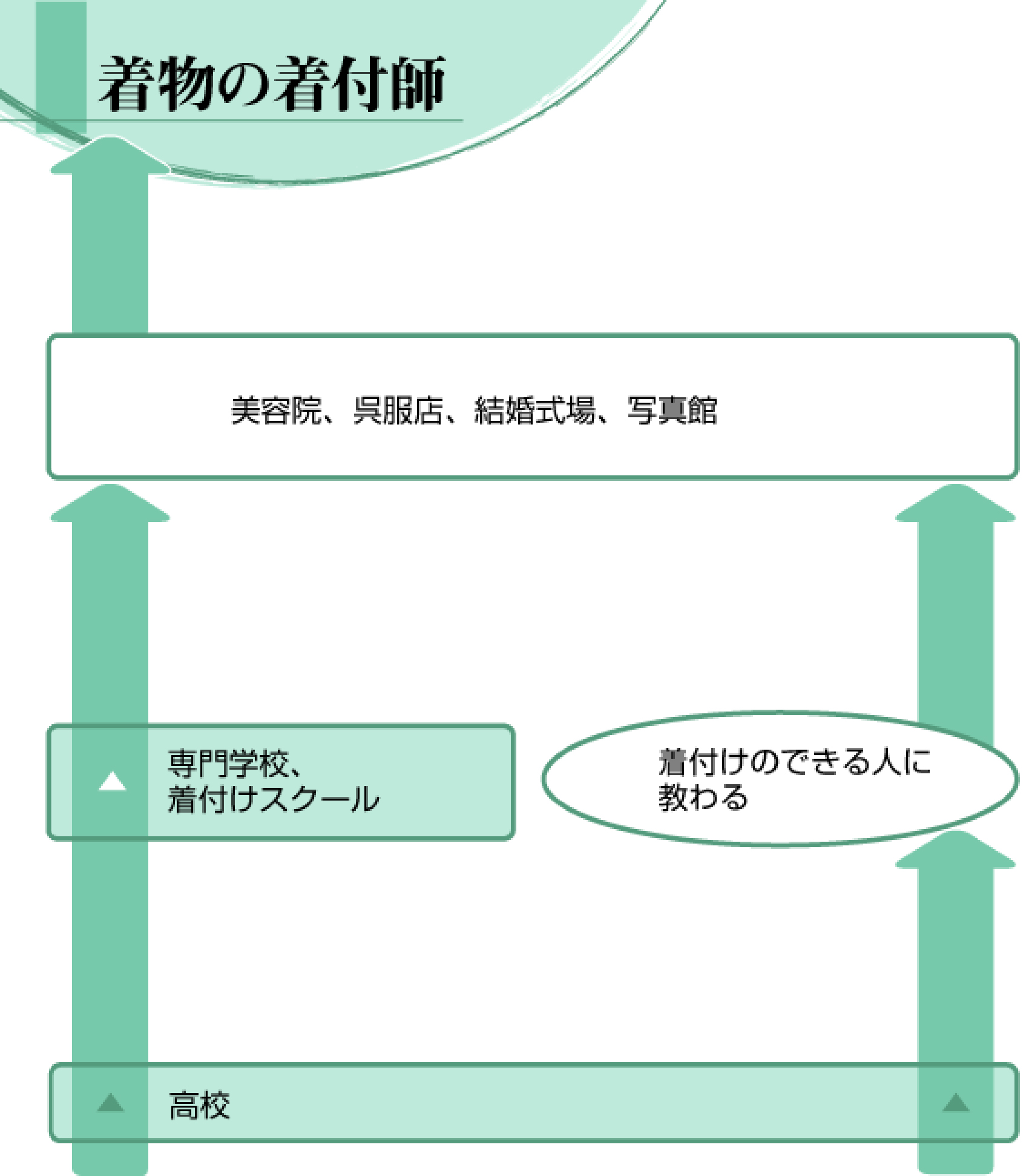

なるためチャート

着物の着付け師の仕事につくための主なルートが一目で分かるチャートだよ!