鉄やステンレス、セラミックなどの金属を加工して、包丁、ナイフ、ハサミなどの刃物を作り出す。

こんな人にピッタリ!

地道な作業ができる人。集中力がある人。体力がある人。

どんな仕事?

生活に欠かせない刃物を作る

包丁、ハサミ、彫刻刀など、物を切ったり、けずったりする道具である刃物を作る。包丁の製作を例にすると、大きく分けて2つの作業工程がある。1つは、高温に熱した鉄と鋼をハンマーで何度もたたいて接合し、それをさらにたたいて包丁の形に成形する「鍛冶」。もう1つは、成形されたものをけずって刃をつける「研ぎ」だ。それぞれの専門技術を持つ職人が分業で製作している。1つ1つたたいて成形する伝統的な鍛冶の技法で作られたものは「打ち刃物」と呼ばれ、職人の手作りなので値段は高い。一方、現在では、すでに鉄と鋼が接合された金属材料をプレス機械で打ち抜いて成型する「抜き刃物」と呼ばれる製品が一般的になっている。こちらは大量生産が可能なため値段は安い。ただし、金属材料の性質が向上していることもあり、包丁としての性能は高い。さらに、機械を利用する鍛冶や研ぎの基本工程に人間が手を加えることで、打ち刃物に負けない強さや切れ味を持つ高級包丁や業務用包丁も作られている。伝統技法で刃物を製作する人はもちろん、最新の機械を利用しつつそこに専門技術を加えて高性能な製品を生み出す技術者も刃物職人だ。

これがポイント!

職人に弟子入りするか刃物製作会社に就職する

刃物職人になるための特別な資格はない。伝統的な技法で刃物を作る職人を目指すには、刃物職人に弟子入りして技術や知識を学ぶ方法が考えられる。だが、弟子を取らない職人も多いので、入門先を見つけるのはかなり難しい。刃物を作る技術を習得するのであれば、刃物製作会社に就職する方法もある。有名な刃物の産地である岐阜県関市、大阪府堺市、新潟県三条市、福井県越前市、高知県香美市には、多くの刃物製造会社や工房がある。実際に現地へ足を運んで製品を見たり、機会があれば工場や工房の見学や体験をしたりするといいだろう。

最高の刃物「日本刀」を作る職人「刀鍛冶」

強くて切れ味のいい包丁を作る鍛冶の技法は、日本刀を作る刀鍛冶の技法とつながっている。その刀鍛冶になるには、まず国家資格である「刀匠資格」を持つ刀鍛冶の下で5年以上の修業する。そして、文化庁主催の「美術刀剣刀匠技術保存研修会」を修了し、刀匠資格を得る必要がある。ただし、刀鍛冶も入門先を探すのが難しいのが実情だ。ちなみに、日本刀を作るには文化庁の許可が必要であり、美術品として価値のあるもの以外は作ってはいけない。さらに、許可の申請書類では「1本の刀の製作日数を15日以上」と想定しているので、1人の刀鍛冶は年間約24本しか刀を作れない決まりになっている。そのため、全国に約300人ほどいる刀鍛冶の中で、日本刀作りだけで生計を立てられるのは30人ほどと言われる。ほとんどの刀鍛冶が包丁やナイフなどの刃物も作っているのだ。

将来はこうなる

より多くの人に受け入れられる刃物作りを目指す

日本で作られてきた刃物は、日本の文化と風土に合うように作られた伝統工芸品だ。その中でも包丁は、海外でも高い評価を受けている。そんな世界にほこれる製品を作る技術をこれからもしっかりと受けついでいかなくてはならない。しかし、日本全体がかかえる問題である「少子高齢化」が刃物職人の世界にも広がり、職人の高齢化と後継者不足が深刻化しつつある。弟子を取らない職人が多いのは、高齢化によって弟子の育成に手が回らないことが理由でもあるようだ。そのため刃物の産地の中には、経済通産省の「伝統的工芸品産業支援補助金」制度を利用したり、自治体と刃物製造会社や工房の組合が協力して若手を育成する事業を進めているところもある。伝統的な技術を活かしつつ新しい技術も取りこみ、より多くの人に受け入れられる刃物作りができる職人が求められていくはずだ。

データボックス

収入は?

鍛冶職人の平均年収は345~452万円。研ぎ職人の平均年収は376~434万円。刀鍛冶の平均年収は356~950万円。プロの料理人に選ばれるような良い刃物が作れるようになれば、より多い収入も期待できる。

休暇は?

弟子入りした工房や就職した会社によって異なるが、休日休暇や夏季・年末年始の長期休暇を取れるところが多い。

職場は?

刃物職人が個人経営する工房や刃物製作会社。調理器具、医療器具、農工具、文房具などの製造会社。

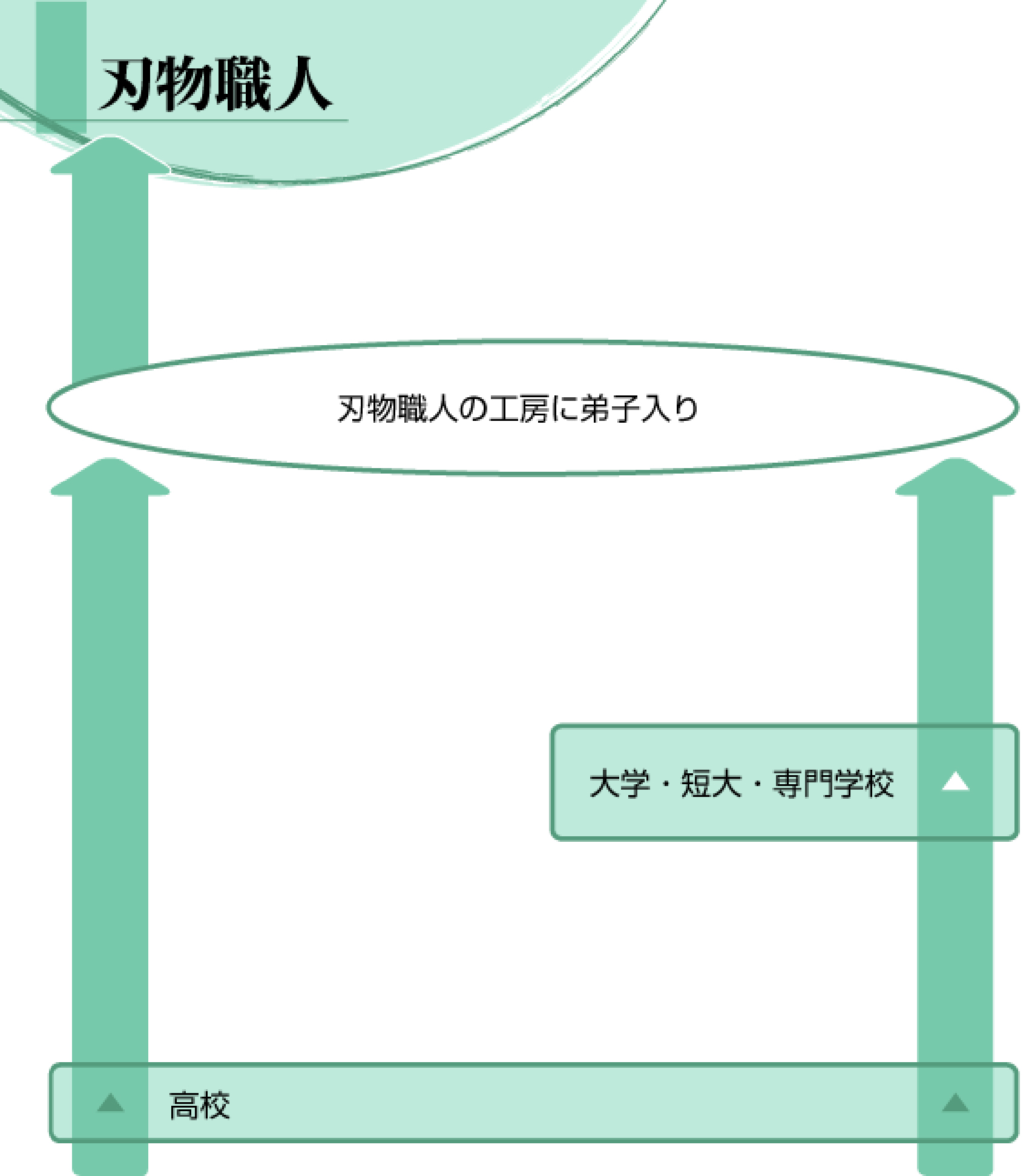

なるためチャート

刃物職人の仕事につくための主なルートが一目で分かるチャートだよ!