コロナ禍が明けてから数年が経ち、夏休みに留学している学生の話を聞く機会も多いかと思います。円安の常態化や社会情勢の変化などもあり、留学を志すときの心構えも変わってきています。今年はどんな留学のトレンドが生まれているのか、官民協働で留学を支援する「トビタテ!留学JAPAN」の広報担当、西川朋子さんに聞きました。

自治体による支援事業が続々スタート

――今年の全国コースへの応募は、大学生等部門が1204人、高校生等部門が1886人となり、倍率はそれぞれ4.5倍、2.6倍となりました。応募者数としては減少傾向にありますが、近年の応募者数の推移をどのように見ていますか。

全国コースへの応募者数だけを見ると減っていますが、両部門とも近年は倍率が安定しています。特に高校生等部門は一時期公立高校の割合が減少していましたが、今年は復調の傾向が見えてきました。

トビタテ!のプログラムには、自治体が運営している拠点形成支援事業というプログラムもあり、その地域の高校生等の留学を支援しています。今年度は福島県、石川県、静岡県、滋賀県、高知県が実施し、来年度からは、群馬県・富山県・京都府でもスタートします。これまで全国コースに一桁しか応募のなかった地域からの応募も数十人規模で増加しており、全体の応募者数としても安定しているとみています。

――拠点形成支援事業と、全国コースはどのような違いがありますか。

全国コースと比べると支援金額は同等ですが、その地域の課題に関連した留学計画を立てる必要があったり、認められる留学期間に違いがあったりします。一方で、応募者がその地域に限定されるので、倍率が比較的低く押さえられていることが特徴です。

今年、拠点形成支援事業を開始した高知県も、昨年まで応募者数が一桁だったのですが、50人に急伸しています。留学奨学金を求める高校生たちは多いですが、申請には準備も必要で負担が大きいので、県民のために用意された枠があることで挑戦しやすくなったのではと、地方における留学促進効果を感じています。

ただし、全国コースと拠点形成支援事業の併願ルールは地域により異なるので各地域の募集要項をご確認ください。

――留学を志願する生徒の地域格差が気になります。

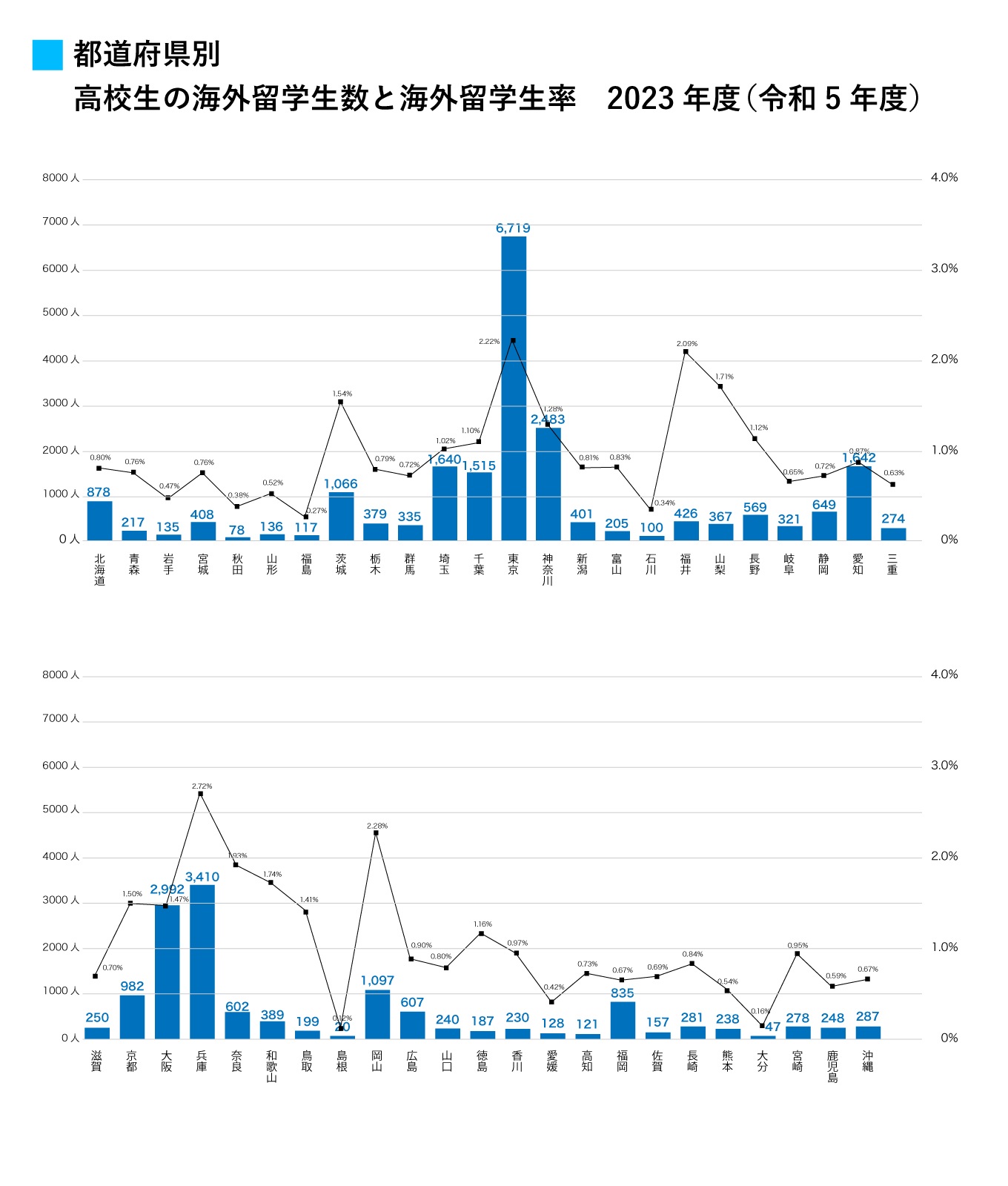

全生徒に占める海外留学者数(3か月未満の研修旅行含む)の割合を見てみると、全国一の海外留学生率なのは兵庫県です。2023年度のデータでは2.72%となり、100人に3人ほどが留学している計算になります。次いで高いのは、岡山県(2.28%)、東京都(2.22%)、福井県(2.09%)となっています。反対に、島根県(0.12%)、大分県(0.18%)、福島県(0.27%)では低い値となっています。

自治体の留学支援意向は、こうした地域差を反映しているようにも思います。23年度トップの兵庫県もコロナ禍前の17年度は1.47%であり、ここ数年で大きく躍進しました。2024年度からは新しい高校生向けの留学補助金制度ができるなど支援を拡充しており、更なる増加が期待されます。

米国長期留学は注意 テーマに変化も

――今年の留学生の留学計画について、気になる点はありますか。

アメリカに留学する予定だった学生の計画変更をよく耳にしています。トランプ政権になってから、アメリカの留学ビザ申請は一時停止し、再開後もビザの申請が複雑になったり、許可が下りるまでに時間がかかったりするなど不安定な状況が続いています。とくに長期の留学を考えていた大学生などでは、留学を延期したり、渡航先を変更したりする事案が増えていて、少なからず影響が出ていることを実感しています。

アメリカも最長90日間の短期留学の場合は、ESTAの申請ができれば特に問題ありません。

――渡航先についてはどうでしょう。

トビタテ生だけでなく、日本の大学生の渡航先内訳を見ると、北米やオセアニア地域などの英語圏人気が続く中で、近年は韓国留学の学生の数が増えています。

韓国は短期留学のケースが多いようですが、費用が安く抑えられることもあって、学校の海外研修旅行の行き先になることも増えているようです。そこでできた友人に会いに行くために韓国留学を計画し、再び渡航するという学生もいます。

また、今年ならではのトレンドではないのですが、2~3ケ国に留学に行く人もいます。1カ国で理論を学び、1カ国で実践するといった例や、一つのテーマについて複数の国の状況を比較したいといった理由で違うタイプの国を選ぶケースもあります。

――留学テーマに一定のトレンドはありますか。

高校生については教育やSDGsに関連した話題が多いと思います。そうした留学の場合はフィンランドやニュージーランドなどが行き先になることも多く、保護者目線でも治安の不安が少なく、送り出しやすいのだろうと思います。

一方で、貧困格差といったテーマを設定し、フィリピンなどアジアの貧しい地域に探究留学を検討している学生も多い印象があります。

芸術やスポーツといったテーマも人気があります。とくにトビタテには、ほかの奨学金にはめずらしい「スポーツ・芸術」に特化したコースがあり、一定の層から注目されているように思います。部活動のあり方も議論されている時期なので、趣味や特技を留学につなげる学生の受け皿になればと考えています。

大学生についてはAIや機械学習をテーマとする留学が格段に増えました。渡航先としては、アメリカやカナダといった北米圏が多いです。理系では、医療・建築・農業系も人気があります。北米やヨーロッパに最新の技術を学びに行ったり、自らの研究を実証するためにアフリカやアジアの新興国を目指したりする学生もいてさまざまです

――円安や物価高などの影響で、留学費用の高額化が続いています。

円安のデフォルト化で、もうこの話題が上る機会も1~2年前と比べると減ってきているように思います。この値段感が前提で留学することが当たり前になり、それぞれの努力が必要になってきています。

ただ高額であることは間違いなく、学校単位の海外研修の企画もかなり先生方が努力してコースを選んでいる印象もあります。そうしたプログラムも探しながら、上手に留学計画を立てていって欲しいと思います。