日々のニュースの中に「学び」のきっかけがあります。新聞を読みながら、テレビを見ながら、食卓やリビングでどう話しかけたら、わが子の知的好奇心にスイッチが入るでしょうか。ジャーナリストの一色清さんがヒントを教えます。

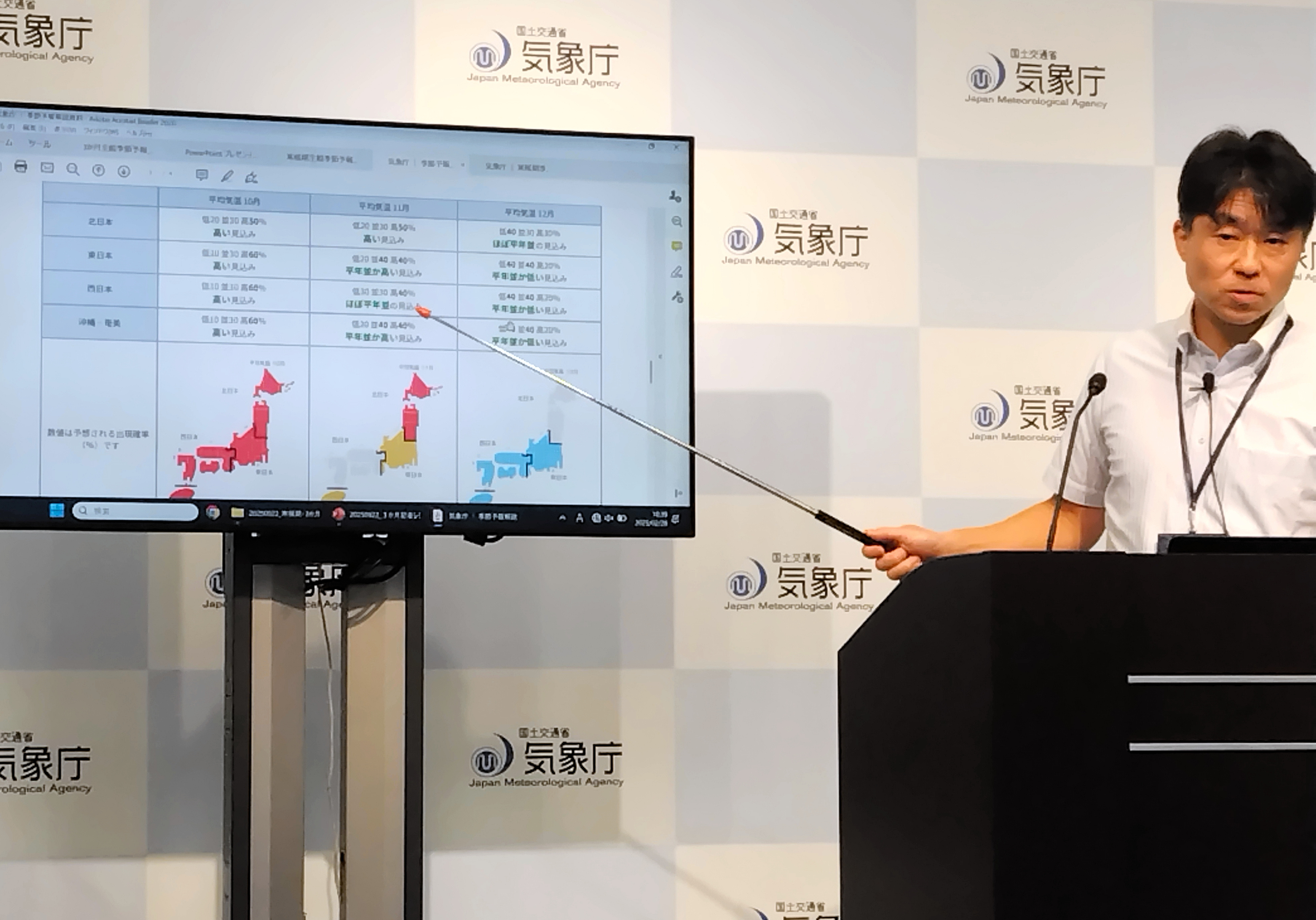

※写真は、9月の厚さを受けて10月も全国的に暑くなりそうだと説明する気象庁の担当者=2025年9月22日、気象庁、田渕紫織撮影

年々厳しく感じられる夏の暑さ

気象庁は、今年の夏(6~8月)の全国の平均気温は平年より2.36度高く、統計のある1898年以降で最も暑かったと発表しました。9月に入っても暑い日が続き、異常という言葉が使われ続きました。また、暑さは猛烈な雨や風を生み、各地に被害をもたらしました。こうした夏の暑さは年々厳しくなっているように感じます。

高温の大きな理由として、地球温暖化があることは確実です。温暖化は二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスの排出が原因だと、以前から指摘されてきました。2015年にフランスのパリで開かれた国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)ではパリ協定が採択され、16年に発効しました。内容は、産業革命前からの世界の平均気温上昇を「2度未満に抑える」という長期目標を設定し、1.5度に抑える努力を各国が追求することとしました。

日本もパリ協定を採択しました。そして、13年度に比べて温室効果ガスを35年度に60%、40年度に73%削減することを目指し、50年に森林による吸収分などを差し引いて排出ゼロにするという目標を立てて、取り組んでいます。

しかし、温暖化対策への取り組みについてのニュースが最近、減っているように感じます。

一方で、温暖化を加速させることになる動きは出ています。

アメリカのトランプ大統領は「地球温暖化は過剰に強調されている」としてパリ協定から離脱し、国内対策にも無関心です。というより、燃やすとCO2を出す石油やガスなどの化石燃料を「掘って掘って掘りまくれ」とあおっているくらいです。経済力も軍事力も世界トップであるアメリカの方針が、世界の温暖化対策に水を差す形になっているのかもしれません。

日本でも目標達成に水を差すようなことが起こっています。ひとつは、三菱商事が8月末、洋上風力発電から撤退すると発表したことです。21年、三菱商事を中心とする企業連合は、千葉県沖と秋田県沖の合計3海域で洋上風力発電を建設する計画についての国の公募に応じ、事業者に選ばれました。ところが、その後の物価高や円安などに伴う建設コストの高騰で採算が取れないと判断して、撤退することを決めたのです。

進まない温暖化対策、逆行の動きさえ

温暖化対策の大きな柱は再生可能エネルギーを増やすことです。太陽光、水力、バイオマス、風力などで電気を作れば、CO2をほとんど排出しません。24年度の再生可能エネルギーの国内比率は全電力の27%ですが、政府はこれを30年度には36~38%に増やそうとしています。増加分として大きな期待をかけているのが洋上風力発電です。

海は広く、風が吹き抜けます。陸上には適地が少なくなっていますが、洋上には適地がたくさんあります。日本では手をつけたばかりの洋上風力発電は再生可能性エネルギーを増やす切り札なのです。しかし、三菱商事の撤退で出鼻をくじかれた形になり、再生可能エネルギーを増やす計画の雲行きが怪しくなっています。

自動車分野の切り札だった電気自動車(EV)の普及も思うように進んでいません。国内のEVの販売台数は24年で1.35%に過ぎず、これは前年より落ちています。EVに近いプラグインハイブリッド車(PHEV)も1.71%、水素で走る燃料電池車(FCEV)は0.03%、3つあわせても3%にしかなりません。一方、電気とガソリンの両方を使って走るハイブリッド車は61.5%、ガソリン車は31.3%です。

世界では30年代にはガソリン車やハイブリッド車の販売を禁止するという流れが出ていましたが、EUとイギリスがここにきてその方針を撤回または延期するなど、流れはストップしたり逆流したりし始めています。EVには「価格が高い」「走行距離が短い」「充電時間が長い」などの課題があり、それがなかなか克服されないためです。EVは長い目で見れば普及すると思われますが、その時期は想定よりかなりうしろにずれこみそうになっています。

温暖化対策に逆行する動きとして最近目立っているのが、データセンターの建設ラッシュです。データセンターは大量の大型コンピューターを格納して、24時間365日あらゆるデジタルサービスに対応するための施設です。急速な人工知能(AI)の発達により、データセンターの需要が急速に高まっているのです。

データセンターは大きな電力を使います。コンピューターを動かすためとコンピューターから出る熱を冷やすためです。データセンターひとつで人口100万人規模の都市に匹敵する電力を消費するといわれています。総務省によると、日本のデータセンターの27年の売上高は22年の倍になるとしています。つまり、5年で規模が倍になるということです。

経済産業省は日本全体で34年度には24年度比で6%増の電力が必要になるとしています。本来なら人口減や省エネルギーの発達で減るはずなのに、これだけ増えるのは、データセンターの建設ラッシュによるものです。

電力消費が増える分を再生可能エネルギーや原子力発電でまかなうことができればいいのですが、再生可能エネルギーは洋上風力のつまずきがあり、原発は安全性や建設コストの高騰という問題を抱えています。

パリ協定の目標達成は風前の灯火に

温室効果ガスの排出を抑える流れは想定通りに進んでおらず、排出を増やす流れは想定外に生じているということです。そしてそれは、日本だけで起こっている現象ではなく、世界でも同じような流れが起こっています。そうなると、パリ協定でうたわれた「世界の平均気温の上昇を2度以内に抑える」という長期目標の達成は風前の灯火です。将来は今年よりもっともっと暑い夏がやってくるのではないでしょうか。人類が住みにくい地球になってしまいます。そうした危機感が世界的に弱くなっているように感じられて、とても心配です。

一色清(いっしき・きよし)さん

朝日新聞社に勤めていた時には、経済部記者、アエラ編集長、テレビ朝日 「報道ステーション」コメンテーターなどの立場でニュースと向き合ってきた。アイスホッケーと高校野球と囲碁と料理が好き。