子どもの花粉症が増えています。製薬会社の調査では、花粉症とみられる症状がある16歳以下の子どもは全体の4割超。一方で3割以上の保護者が子どもの花粉症について「把握していなかった症状がある」と答えており、親子間でのギャップもあります。花粉症を放置すると、学力低下や果物アレルギーになるリスクもあるといいます。日本小児アレルギー学会の近藤康人理事に、花粉症と風邪(かぜ)症状の見分け方などを詳しく聞きました。

清潔な環境で免疫細胞が無害な花粉や食物に反応

なぜ、花粉症の子どもが増えているのでしょう?

花粉やハウスダストが原因で、目や鼻に炎症を起こす「アレルギー性鼻結膜炎」になる子どもは、世界中で増えています。花粉症になる子どもが増えた要因の一つは「衛生環境」です。乳幼児期に清潔な環境で育つと、免疫(めんえき)の働きのバランスが崩れ、本来は害のない花粉や食べ物にまで反応しやすくなると考えられています。例えば、肌が荒れている赤ちゃんの皮膚(ひふ)に離乳食のうどんが触れると、細胞が「うどんの小麦が肌荒れの原因」と誤って認識して、体から小麦を排除しようとしてアレルギーを起こすことがあります。花粉症も同じように、本来は無害な花粉に免疫が過剰に反応して起こります。もう一つの原因は、オゾンなど大気汚染の影響で花粉の性質が変化し、アレルギーを起こしやすくなる可能性があることです。都市化が進むと排ガスが増え、太陽光と反応して地上にオゾンが発生します。オゾンは空気の質を悪化させ、呼吸器の健康に影響を及ぼします。また別の研究では、都市部の大気汚染の結果、花粉や果物など植物のアレルゲン性が変化し強まることがあると報告されています。つまり、人間と花粉、双方の環境の変化によって、花粉症の子どもが増えていると考えられます。

花粉症は親から子どもへ遺伝しますか?

親がアレルギー体質だと子どもにも遺伝するので、アレルギーになりやすくなります。ただ、親がアトピー性皮膚炎だからといって、子どもがアトピー性皮膚炎になるとは限りません。子どもはアレルギー性鼻炎や食物性アレルギーなど、別の形で症状があらわれることもあります。

ほかのアレルギー発症を防ぐために早めの治療を

花粉症を放置すると、どんな悪影響があるのでしょうか?

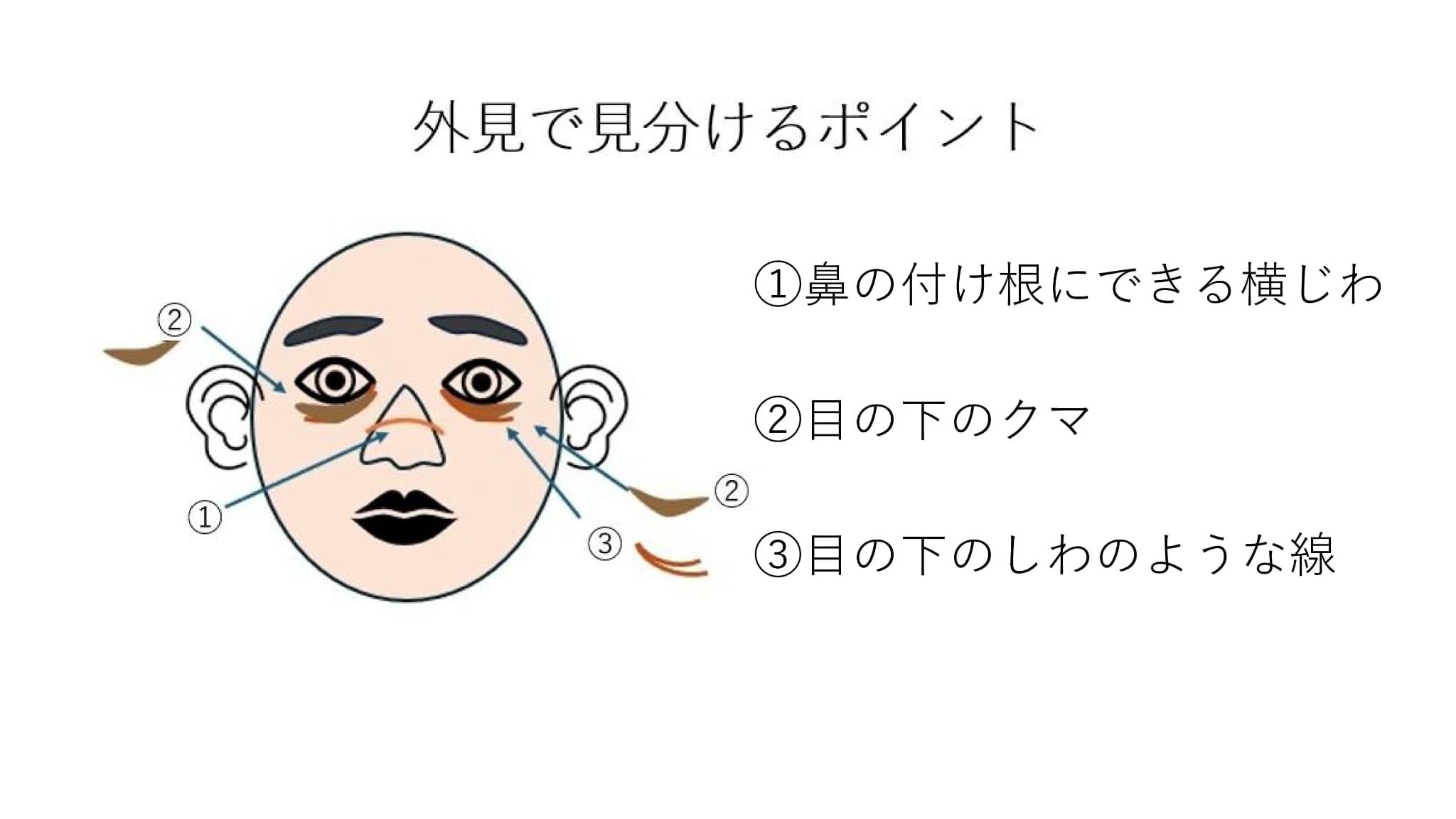

5歳までにアレルギー性鼻炎を発症した人は、5歳から13歳の間に呼吸をするとゼーゼー音がする喘鳴(ぜんめい)を発症するリスクが約3.8倍高いとされています。また、7歳までにアレルギー性鼻炎を発症した人は、発症しなかった人に比べて、喘息(ぜんそく)を発症するリスクが約3.2倍高いという報告もあります。そのほか、いびきや鼻づまりによる睡眠障害、学力低下など社会生活に影響が出ます。日本でスギ花粉が飛ぶ時期は、ちょうど受験や就職活動の時期と重なります。花粉症の症状を抑える薬を飲む人もいますが、副作用で眠気が出たり、頻繁にはなをかんだりすることで、集中できず、成績が下がるケースもあります。イギリスの研究で実際に「アレルギー性鼻炎がある人は成績が下がりやすい」という報告もありました。そう考えると、幼いうちにしっかり治しておいたほうが良いと思います。ただ、風邪(かぜ)と見分けがつきにくいため、気づくのが遅れることも多くあります。医師が診察すれば、鼻の粘膜の色などで、風邪か花粉症かがわかるし、血液検査をすれば、どの物質にアレルギー反応が出ているかもわかるので、花粉症を疑ったら早めに医療機関を受診しましょう。

花粉症が、ほかのアレルギーも引き起こすことがありますか?

果物アレルギーになることがあります。2024年6月に小中学校の給食でビワが提供されて、児童生徒計126人がのどや目のかゆみなどのアレルギー症状を訴えたという報道がありました。症状が出た人たちの多くが花粉症を持っていました。花粉と果物のたんぱく質が似ている場合、体が果物のたんぱく質を花粉と間違えてアレルギー反応を起こしてしまうのです。そういった反応を起こしやすいものは桃、りんご、キウイ、パイナップル、トマトなどです。果物などを食べて口の中やのど、耳の奥がピリピリしたり、食べすぎると苦しくなったりしたときは食物アレルギーかもしれません。ただ、加熱調理したジャムや缶詰、ジュースなどは果実のたんぱく質が壊れるので、ほとんどの人は食べられます。花粉症がひどくなると、ほかのアレルギー反応も起こしやすくなります。花粉症をあなどらず、早めに治療して食物アレルギーを予防しましょう。

海外の研究では、早期にアレルギー性鼻炎を発症した子どもは、口蓋(こうがい)のアーチが大きく、口呼吸のために口を開き、歯列不正咬合(こうごう)などがあるという報告もあります。

花粉症はどのように治療するのでしょうか?

症状が軽いうちは、鼻水を止める薬や点鼻薬、点眼薬といった対症療法でも効果が出ます。ただ、僕自身も花粉症歴が長いのですが、次第に薬の効き目が弱くなり、症状を抑えられなくなってしまいます。かつては注射で症状を抑える方法もありましたが、まれに強い喘息発作のような副作用が出るため、最近は舌の下に薬を入れて溶かす舌下免疫(ぜっかめんえき)療法が増えています。 花粉症は完全に治る病気ではありませんが、この舌下免疫療法は対症療法ではなく原因に働きかけるため、症状を大きく改善できる可能性があります。

舌下免疫療法は、何歳から始めるのが良いのでしょう?

舌下錠(じょう)は5歳以上が対象です。スギ花粉の場合、毎日1年間続けることで、症状の軽減を実感する人もいますが、十分な効果を得るには通常2~3年以上の継続が必要です。 幼い子どもに毎日欠かさず薬を飲ませることは大変なので、モチベーションを維持できる年齢になってから始めたほうが良いと思います。受験などの大事な時期に症状を軽くしたい場合には、その時期に合わせて計画的に治療を行うのが効果的です。

舌下錠の効果を保つには、どれぐらい飲み続けなければならないのでしょう?

3年ほど続けて治療すれば、治療後もしばらく症状の軽減が続くことが多いとされています。ただし、効果の持続期間には個人差があります。再び症状が強くなった場合には、必要に応じて再治療を行うこともあります。

花粉症を疑った場合、何科を受診すれば良いですか?

耳鼻咽喉(いんこう)科や小児科ですが、血液検査や舌下免疫療法など、アレルギー症状に対応しているかどうかを確認してから行きましょう。舌下免疫療法では、微量のスギ花粉を体内にとり入れるため、アレルギー反応を起こすことがあります。きちんと医師の説明を受けたうえで治療してください。

花粉症は放っておくと生活や学習に影響が出ることもあります。気になる症状があるときは、早めに医療機関に相談してみてください。

(2025年3月18日配信の記事を転載しました)