こたえ:小さな星くずが地球に落ちてきます。

急にあらわれて、あっという間に消えてしまうことから「光っている間に3回となえれば願いごとがかなう」ともいわれる流れ星(関連記事「流れ星は本当にねがいがかなうの」)。めずらしい天文現象というイメージがありますが、実は毎日のように見られるそうです。そして、さらに意外なことに、その正体は“ちり”。宇宙空間からやって来た直径1mmから数cmの小さな“ちり”のつぶが地球の大気とはげしく衝突して気化し、大気の成分と混ざり合って光を放つ現象が、流れ星(流星)です1)。

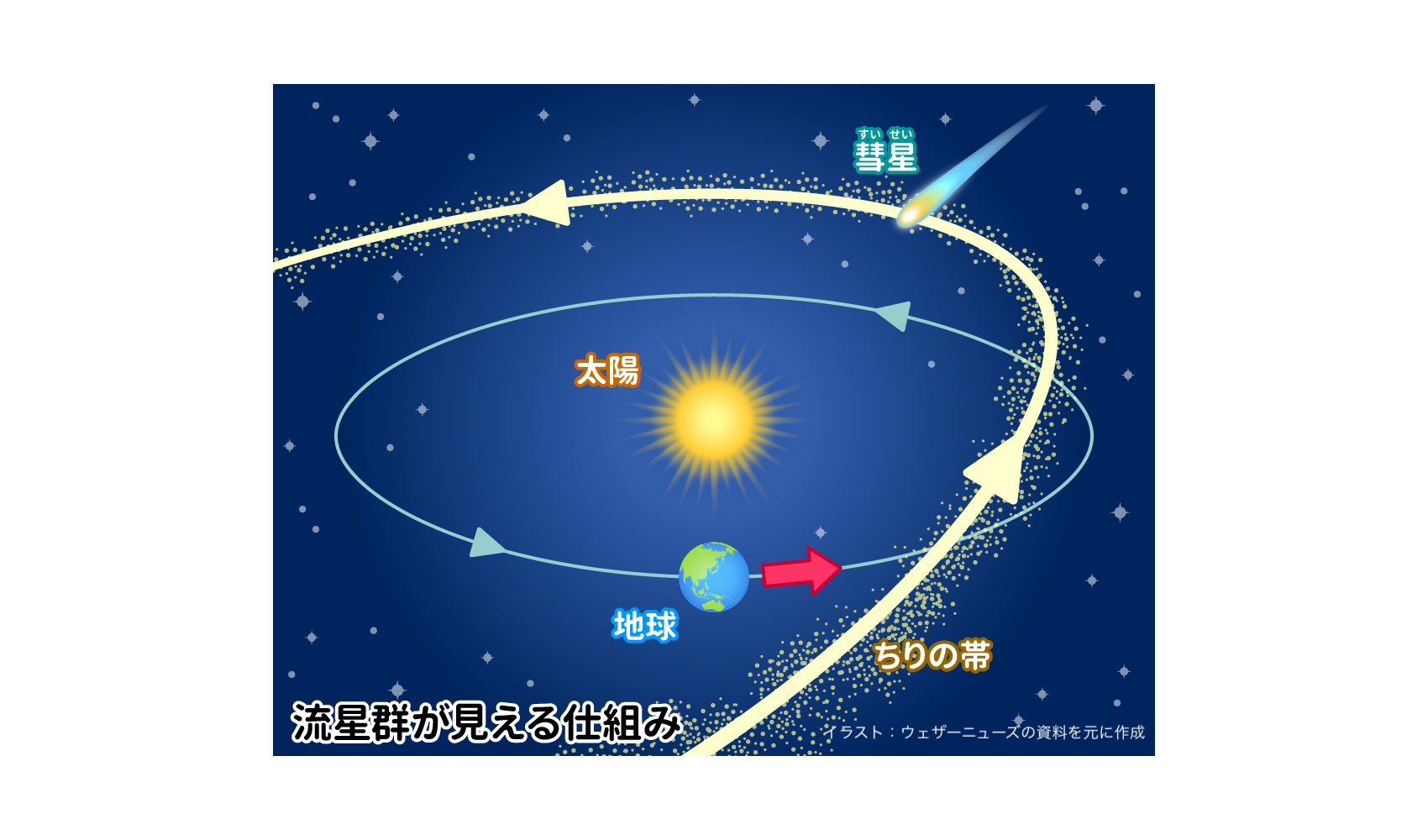

では、流れ星のもととなる“ちり”は、どこからやって来るのでしょうか。それは、太陽のまわりを回る小さな天体「彗星」です。彗星といえば、太陽からのエネルギーを受けて吹き出す尾がまっさきに思い浮かびますが、彗星のまわりには、その尾とは別に、比較的大きな“ちり”の列ができていて、彗星といっしょに軌道を回っています。こうした”ちり”が、流星となって地球上に落ちてくるわけです。

彗星が太陽のまわりを何度も回るうちに、“ちり”の列は軌道全体に広がる帯のようになります。彗星の軌道と地球の軌道が交差する場合、地球が彗星の軌道に突入すると、“ちり”がまとまって地球の大気に飛びこんできます。これが「流星群」です。地球が彗星の軌道を横切る日時は毎年ほぼ同じなので、これらは1年に1度、ほぼ同じ時期に見られます。

それぞれの“ちり”は、帯のようになっているためほぼ平行に地球に入ってきますが、その様子を地上から見ると、それらは空のある1点から放射状に飛び出してくるように見えます。遠く先までまっすぐ続く道路を見ると、1点から広がっているように見えるのと同じです2)。流星群の名前は、流星が飛び出すときの点(放射点)のある星座から取られます。流星群で有名なのは「しぶんぎ座流星群」「ペルセウス座流星群」「ふたご座流星群」の「三大流星群」3)。そのほかに「4月こと座流星群」「おうし座南/北流星群」「オリオン座流星群」などがあります。

毎年の流星群のシーズンを待てば、高い確率で流れ星を見られますが、その時期を待ち切れないという人もいるかもしれません。そんな人には「人工流れ星」がおすすめ。彗星の“ちり”のような直径1cmくらいの粒をつくって人工衛星に搭載し、宇宙空間で放出して大気圏に突入させることで流れ星を再現するしくみで、地球上の指定された場所で発光させることができます4)。ALE(エール)という日本の会社と大学が協力して技術を開発しています(関連記事「流れ星を人間がつくって流すってできるの?」)。プロジェクトの成功を、流れ星にいのりましょう。

記事更新:2023年2月

参考資料

監修者:大山光晴

1957年東京都生まれ。東京工業大学大学院修士課程修了。高等学校の物理教諭、千葉県教育委員会指導主事、千葉県立長生高等学校校長等を経て、現在、秀明大学学校教師学部教授として「理数探究」や「総合的な学習の時間」の指導方法について講義・演習を担当している。科学実験教室やテレビの実験番組等への出演も多数。千葉市科学館プロジェクト・アドバイザー、日本物理教育学会常務理事、日本科学教育学会及び日本理科教育学会会員、月刊『理科の教育』編集委員等も務める。