人と人をつなぐ新しい図書館「まちライブラリー」が育む“誰もが主役”の子どもの居場所

昭和・平成を生きてきた親世代と比べて、令和を生きる子どもたちは、あらゆる変化の波に揉まれながら日々を過ごしています。学びのかたちも、学び場の在り方も、ユニークで多様に。学校や習い事以外の学びにも大きな注目が集まっています。

現在全国に1000か所ある「まちライブラリー」もそのひとつ。実際に、どのような学びや変化が生まれるのでしょうか? 提唱者の礒井純充さんに、未来を担う子どもたちへの想いを聞きました。

「枠にはめない」という自由が生み出す主体性

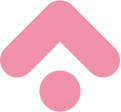

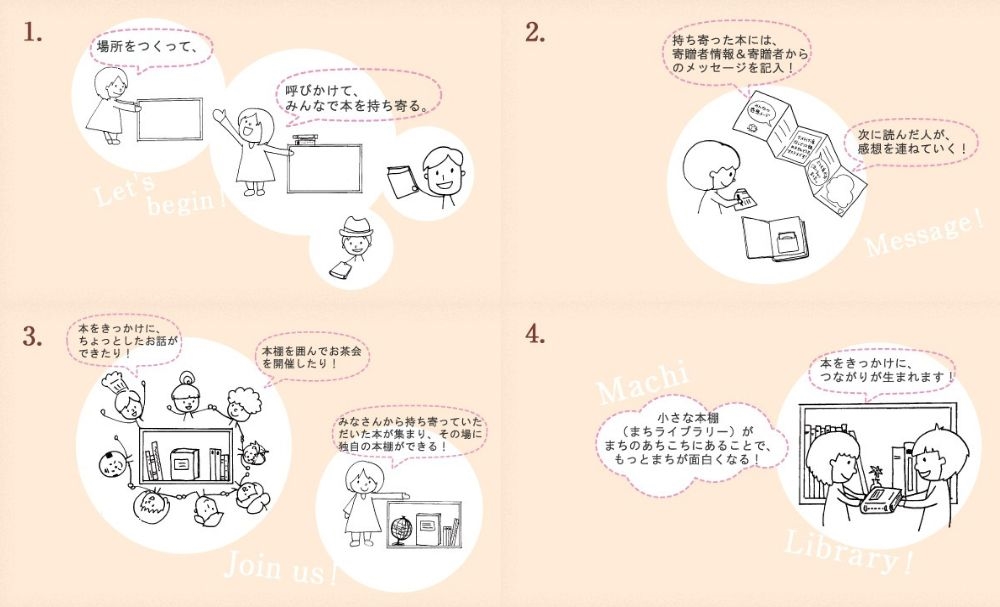

「まちライブラリーとは、一言でいうと『誰でも自由に始められる私設図書館』。好きな場所を『まちライブラリー』と決めたら、そこに有志が本を寄贈し、自由に人が集まって本を楽しむ場所として育てていく仕組みです。

開設を希望される方は、まちライブラリーにお問い合わせいただければ、どんなライブラリーにしたいかの相談から開設準備、告知などのお手伝いをします」(礒井さん)

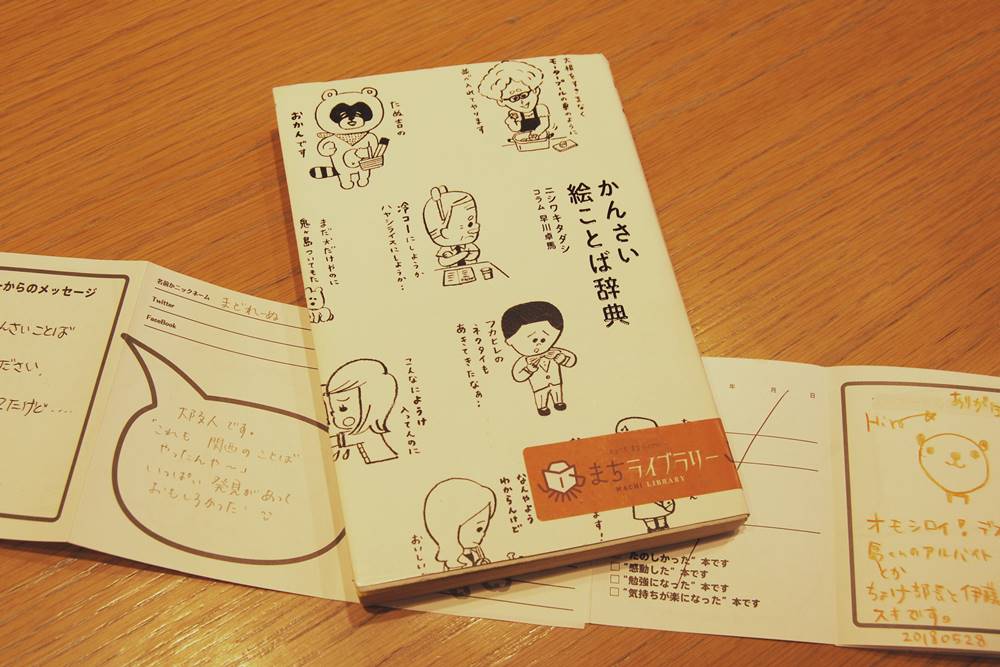

集まった本には、寄贈者の情報とメッセージが書かれたカードが挟まれていて、次に読んだ人が感想やメッセージを書き加えていくというユニークな仕掛けも。

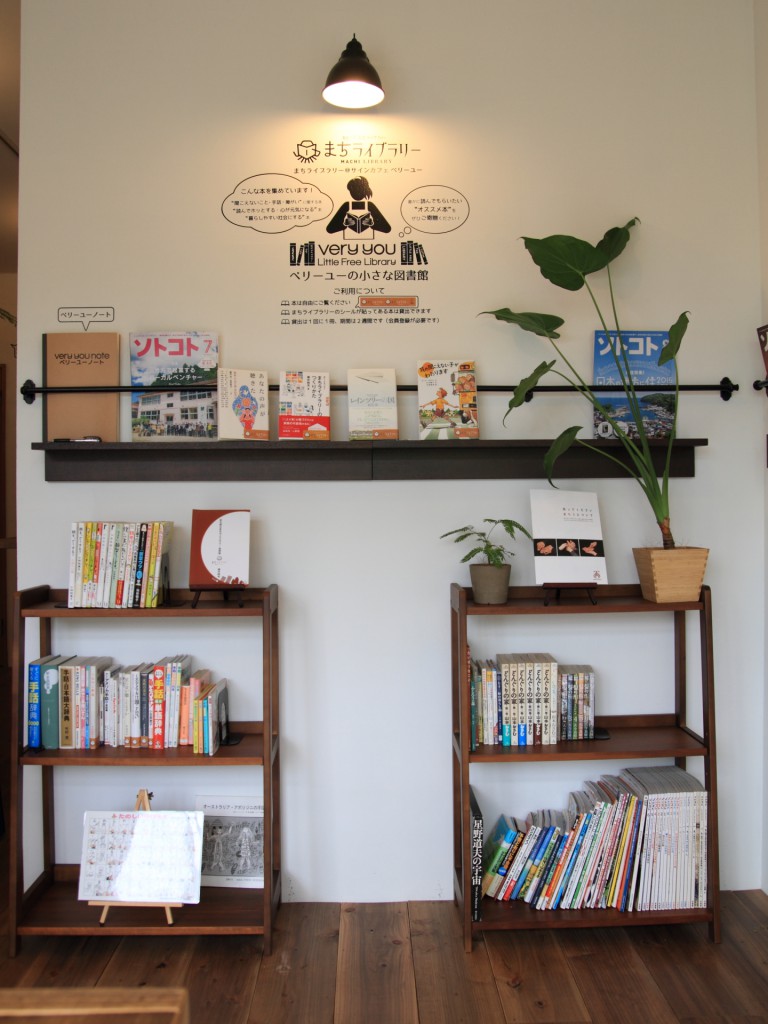

オフィスや大学、病院、お寺、カフェ、自宅の玄関など、さまざまな場所に誕生している、と話す磯井さん。2023年3月現在、全国に1000か所まで広がっています。

礒井さんがまちライブラリーの取り組みをはじめたきっかけは、「会社や組織にとらわれず、自分の居場所をつくりたい」と思ったから。そして、「自分がやりたいことを、誰の目も気にすることなく自由に行動できる、そんな世の中にしたかった」と言います。

「私自身、会社員時代に『枠の中にはめられる』ということに窮屈さを感じていました。だから、まちライブラリーでは、『本を媒介に人が集まる場所』という大枠だけは決まっているけど、それ以外はすべて自由にしています。

本の貸し借りをしてもいいし、しなくてもいい。なんなら寄贈を受け付けなくてもいいし、メッセージカードをつけなくても問題ありません。常設でもイベントでもいいし、参加は誰でもOK。自分たちで好きに運営できるから主体性が生まれるんです」(礒井さん)

子ども1人でも、クラスメイトとでも。まちライブラリーは誰でもつくれる!

まちライブラリーは、1人でも、友だちとでも、クラス全員とでも始められます。

「たとえば、8歳の子が自宅の前に『Little Free Library』という巣箱のような手づくりの本棚を置いて、まちライブラリーをつくったというケースがあります。

家の外に設置してあるので、道行く人は誰でも自由に本を借りたり返したりできます。おもしろいのは、ほかの人に読んでほしい本を置いていくのもOKというルール。自分だけの図書館をつくってみんなに開放している、という感じですね。

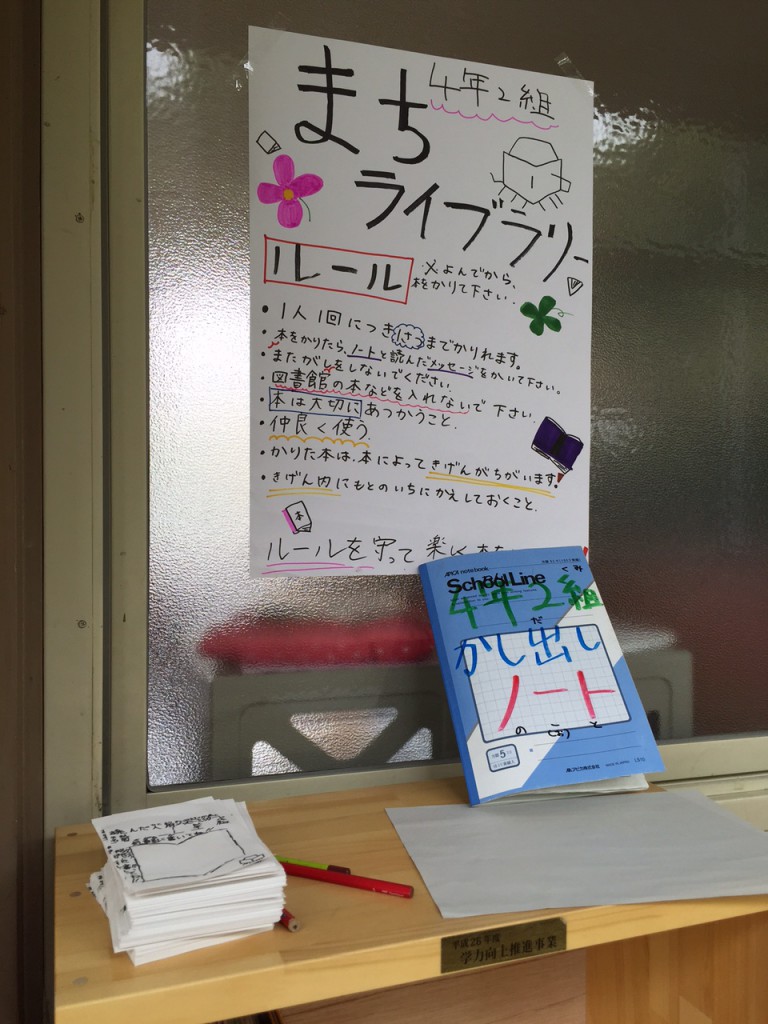

学校での取り組みでいうと、姫路の小学生が『4年2組まちライブラリー』をつくったケースもあります。

きっかけは担任の先生の発信ですが、児童たちは『やってみたい!』と各自家から好きな本を持ち寄ったり、ポスターやメッセージカードをつくったり。思うように発展していける点も、まちライブラリーならではの魅力です。

印象的だったのは、『ケンカをして口をきいていなかった子が、自分が寄贈した本を借りてくれて、また仲良くなった』というエピソードです。まさに、本を介して人と人がつながった、絆が深まった素敵な例ではないでしょうか」(礒井さん)

「自分の居場所」や「人とつながる場所」のきっかけに

ほかにも、まちライブラリーがきっかけで自分の居場所ができたというエピソードもある、と礒井さんは微笑みます。

「いろいろな事情から不登校になってしまったのだけれど、学校にまちライブラリーをつくり、館長に任命されたことで学校に行けるようになったという子がいました。

学校の授業には出られなくても、本を届けることはできる。つまり、館長としての使命を見出せたことで、少しずつ学校に通えるようになったんです。

我々人間は、やはり人とつながりたいんですよね。だから、自分に役割を持てて、誰かに必要とされているとその場所に行こうと思えるのではないでしょうか。

でも、誰も反応しない、自分を気にしてくれる人が誰もいないと思うから、居場所がないと感じて家から出られなくなってしまう。たくさんの人に会いたいわけじゃない。1人でも2人でも、声をかけあえる人がいるだけで救われる。それは、子どもも大人も一緒なんです」(礒井さん)

なかには、生まれつき耳が聞こえない方が運営しているまちライブラリーもあるそう。

「耳が聞こえないことでいじめを受けていたとき、図書館が逃げ場でそこから本好きになった方が、人とのつながりを大切にしたくて始めたカフェ兼まちライブラリーです。

だから、注文を受けるときも、メモ書きで自己紹介をするのだそうです。そんな風にお客さんとサービス側の分断を超えた場所ってなかなかないですよね」(礒井さん)

多くのまちライブラリーが導入しているメッセージカードも、昔ながらの手書きの図書カードのように、本の寄贈者がカードに自分の情報とメッセージを記入できます。

「実際にメッセージカードを見た方から、自分が借りる本はどれも同じ人が寄贈している。絶対にフィーリングが合うだろうから、この寄贈者に会ってみたい、と事務局に問い合わせがあったりもします。

読む本にはその人の趣味嗜好が表れますから、自分との共通項を見つけやすい。それをきっかけに、すごく仲良くなれるんですよね。

このご時世、個人情報だから……と名前をなるべく呼ばない、残さないといった風潮もありますが、人と深くつながるときって、やっぱり名前を伝えて自分を知ってもらうことから始まると思うんです」(礒井さん)

大人も子どもも、一人ひとりが主役。まちライブラリーが拓く未来

今でこそ、全国に1000か所にも広がっていますが、立ち上げ当初は「本屋のかわりになるような場所を! 新しい第3の図書館を!」という高い志を持っていたわけではない、と礒井さん。

「大それた理想を持ってスタートしていたら、ここまで広がらなかったんじゃないかな。私自身、自分の居場所を作ろうと、もがきながらスタートしたのがまちライブラリーなんです。

最初は小さなビルの一角から始まったのですが、誰も来ない……なんてこともしょっちゅうでした。でも、だんだんと賛同してくれる人が増え、僕も私もと始めてくれる人が出てきて育っていった。1人だったら、こんな風になっていなかったと思います。

『今後さらに1500か所、2000か所増やしたい!』といった目標はありません。それよりも、お正月のお雑煮や初詣の風習のように、まちライブラリーの活動が自然と広まり、定着していけばいいなと思っています。私が提唱者であることなんて、別に誰も知らなくていいんです。

大人も子どもも、やりたいことをやればいい。そうしないと、文化として長くは続いていきません。本を介して人と人がつながるだけでなく、自分のほんの少しの行動によって、他の誰かに影響することがきっとある。そして、人と人が深く関わっていける。より多くの人に、『自分はできる!』と実感してほしいです。

『制度や組織の枠組みがなくても、一人ひとりが主役になって好きなことにチャレンジしていいんだよ。それがいつか、ひとつの文化や社会のインフラにだってなりうるんだよ』。そんなことを、まちライブラリーという小さな活動から子どもたちへ伝えていきたいですね」(礒井さん)

取材・文/水谷映美 編集/石橋沙織