本格的な”実験”にふれる体験を! 進化した『学研の科学』で身につく「科学のチカラ」

- 新製品

- PR

1963年の創刊以来、長きにわたって子どもたちの科学への好奇心を刺激し続け、1979年には小学生のほぼ3分の2が読者だったという学研の「科学」と「学習」。

2022年7月、休刊以来12年ぶりに『学研の科学』が復刊するが、「休刊中もそのアイデンティティとチャレンジは続いていた」と語るのは、吉野敏弘編集長。

進化した『学研の科学』で得られる学びとは? その魅力に迫ります。

「実験×デジタル技術」で体感する科学のおもしろさ

今回の復刊にあたって意識したのは「本物にふれる実験体験」と「デジタルツールを活用した新しいカタチの学び」です。『学研の科学』の歴史は1963年からの50年弱。2010年に休刊となり、かなしい思いも経験したのですが、休刊してからもいろいろなチャレンジをし続けてきました。

まず「変わらないアイデンティティ」として大事にしているのは、「アナログな道具」による実体験です。五感を使った「体験」は人に刺激を与え、それがきっかけとなって、自ら工夫する行為につながります。テストの点数につながる「即効性のある教材」は世の中に数多くありますが、体験して学ぶという教材はあまりありません。体験は、本やインターネットだけでは得られないものです。

じっくり実験に取り組み、手を動かしてやってみるという「試行錯誤」は、科学的な思考力を身につけるうえでとても重要です。今回の実験キットで体験できる「水の電気分解」は、本来は中学校で、それもあくまで「理科室」で行われるレベルの実験です。

『学研の科学』の強みは、道具が読者の手元にあることです。実際に実験をやってみて、そこで起こる現象におどろいたり、疑問を持ったりする、その過程がとても大切です。知識や理解はそのあとから、ゆっくり学べばいいのです。また、実験の楽しさは、結果をみんなで話し合うところにも詰まっています。たとえば、クラスのみんなが同じ実験をしても、感じることはさまざま。ひとりで考察するより、コミュニケーションをとると、思考の幅も広がります。

『学研の科学』の新しいチャレンジとして、子どもたちにとって身近なデジタルツールを取り入れました。いろいろな人と交流ができる「あそぶんだ研究所」というコミュニティサイトや、これからリリースされるARアプリなどを用意していて、「作って読んで終わり」ではなく「試行錯誤しながら発展していく」科学の面白さが、より感じていただける内容を目指しています。

実験キットのテーマは「水素エネルギー」と「宇宙」

今回の『学研の科学』は、未来を生きる子どもたちにとって、これからますます身近になってくるクリーンエネルギー「水素」と「宇宙」というテーマを掛け合わせました。

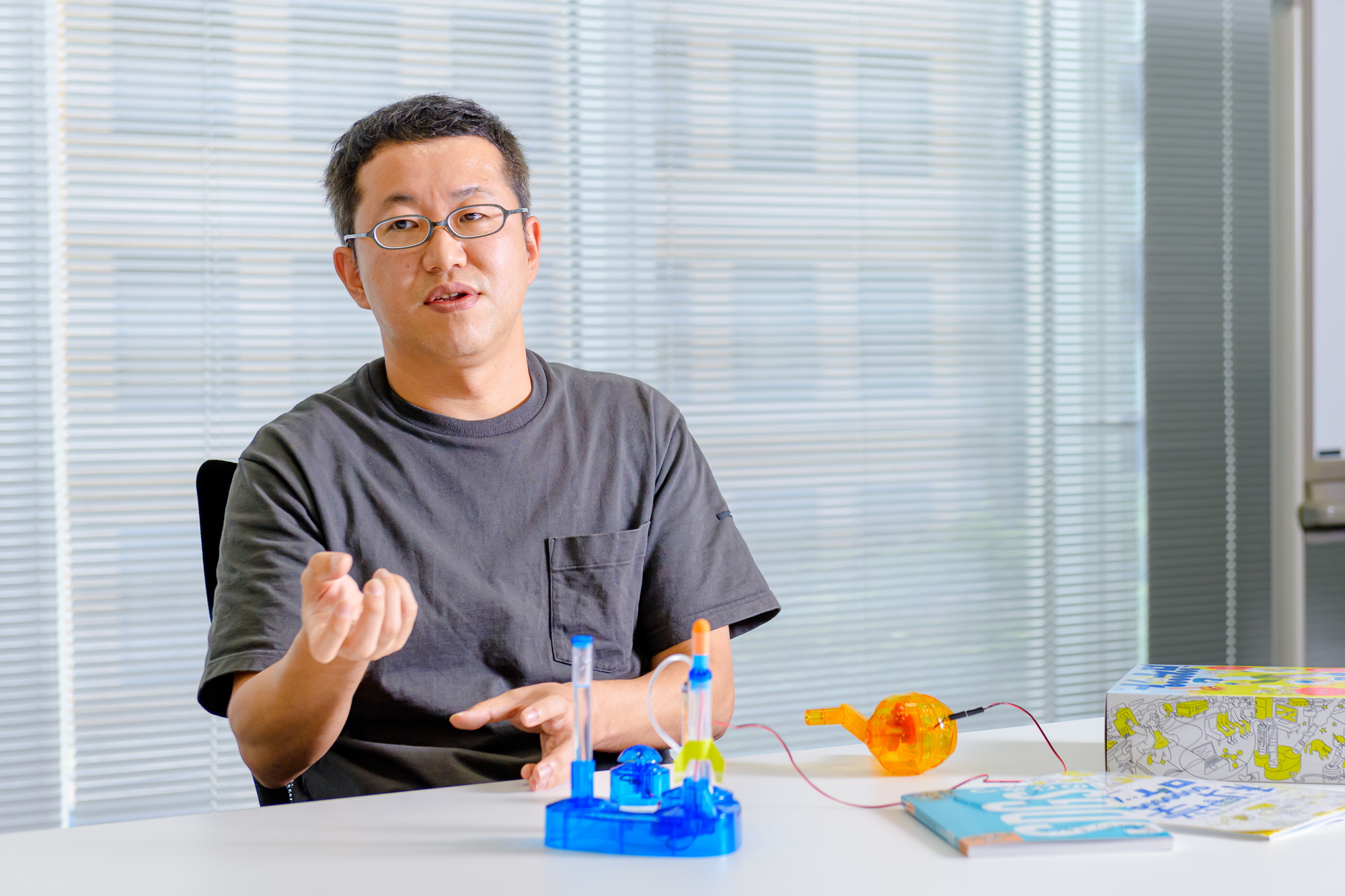

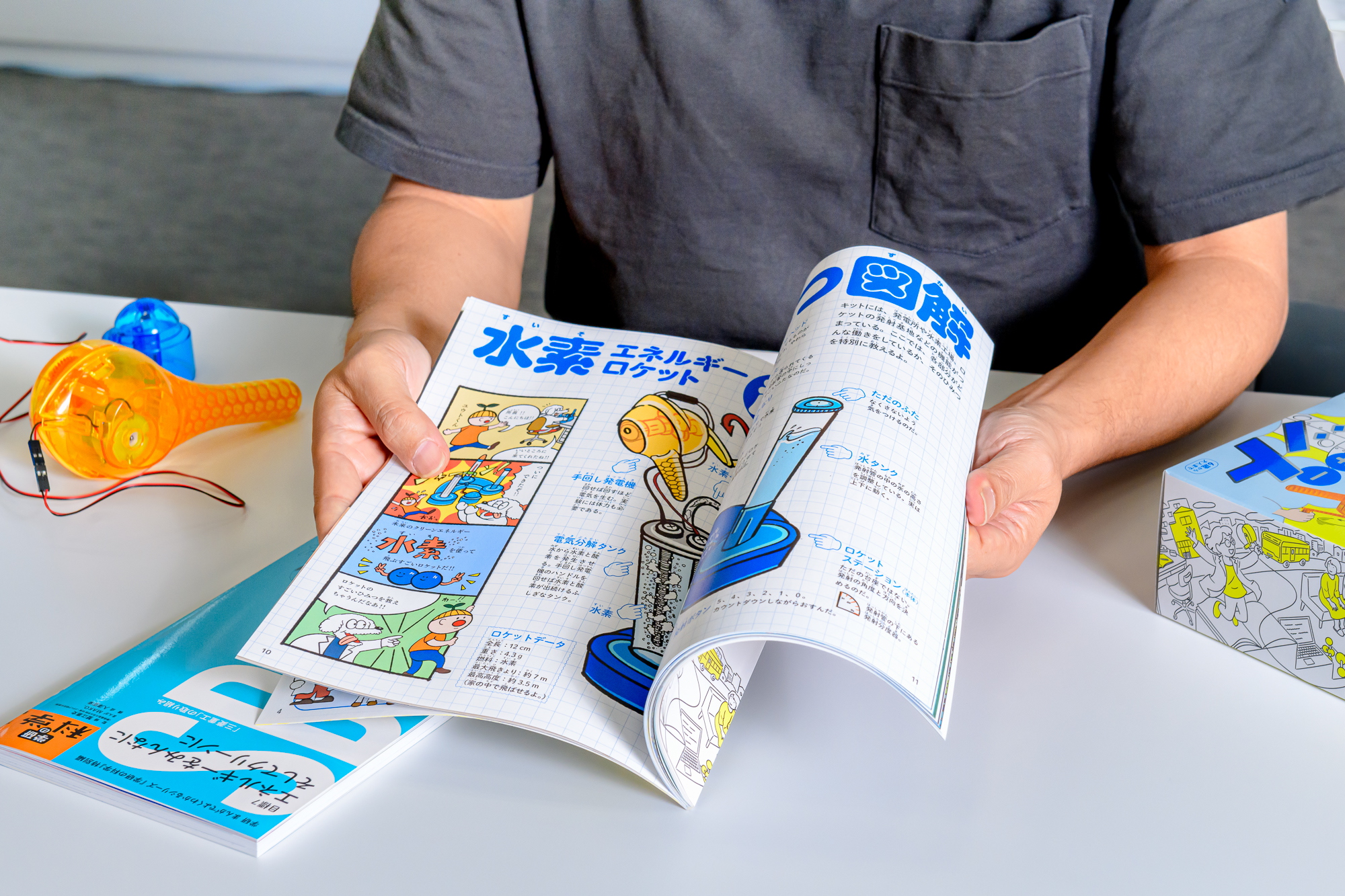

「水素」は、燃やしても二酸化炭素を発生しません。大手企業や大学なども研究に取り組む次世代のクリーンエネルギーです。この実験キットがすごいのは、「水素」を発生させるところから体験できること。「水の電気分解」の原理を利用して、手回し発電で発生させた水素と酸素をためて、点火爆発させた力によってロケットを飛ばします。

学研の「G」マークがついた発射ボタンを押すと、本当に爆発が起きます。理科室で行うようなドキドキする実験がおうちで体験できるキットです。

水素と酸素は目盛りを見て、どれだけたまったかがわかります。量に比例して、飛行距離が変わるので、着陸させたい場所によって量を調整するのが、ロケットをうまく飛ばすコツです。

説明するときりがないのですが、運動エネルギーを電気エネルギーに変える手回し発電機、電気エネルギーを化学エネルギーに変換する水の電気分解、火花放電による着火、燃料の量や発射角度の調整、といった大人でもびっくりするような実験を、子どもが家でできるというのが『学研の科学』ならではの強みです。

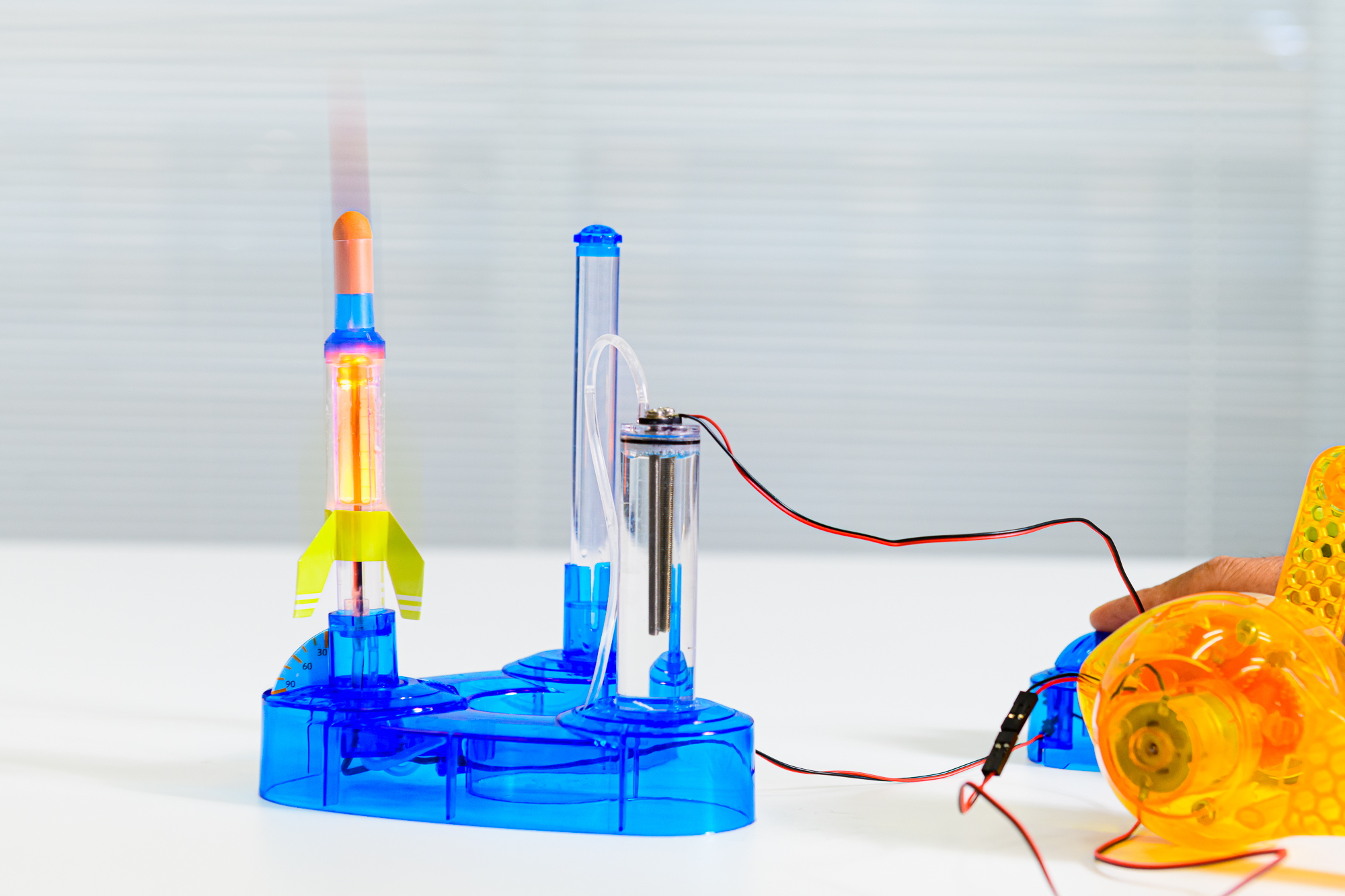

全76ページで構成される本誌では、宇宙飛行士の若田光一さんへのインタビューや、本物の宇宙ロケットのしくみ、キットの改造ポイント、派生する実験等の解説を充実させました。

さらに「ひみつシリーズ」という、人気のまんがもセットにして、子どもたちにとって読みやすいカタチで「水素」「エネルギー」「カーボンニュートラル」等が学べるように工夫しています。

そして、これからどんどん力を入れていくのが、会員向けの無料のコミュニティサイト「あそぶんだ研究所」、通称「ぶんだ研」です。

ぶんだ研は編集部と読者の交流の場にとどまらず、第一線で活躍中の科学者たちの動画も掲載されます。キットの組み立て方や、楽しく遊ぶコツの動画も順次アップされていきます。実験を通して世界が広がるような楽しい企画をたくさん考えています。

AR技術も駆使!誰もがワクワク、ドキドキできる体験を

コミュニティサイト以外のデジタルツールとして開発を進めているのが、AR三兄弟によるAR(拡張現実)教材です。たとえば、自分の目の前にある「水素エネルギーロケット」にスマートフォンやタブレットをかざすと、宇宙まで飛んでいくロケットに変身したらおもしろいと思いませんか?

実験キットは高さ4mほど飛びますが、それを魔改造して10万倍に性能をアップさせると400kmの高さまで飛ぶことになります。400km先の宇宙には、ISS(国際宇宙ステーション)が飛んでいます。スマホを操作して燃料をためて打ち上げ、宇宙空間に到達して、ISSにドッキングする…そういうデジタルでしかできない体験も実現したいと思っています。

誰もがワクワクドキドキするような「体験」を提供するのが、今回復刊する『学研の科学』。これからも子どもたちが夢中になれる仕掛けを考えていくので、楽しみにしていてください。

取材・文/弦川直樹 編集/石橋沙織

『学研の科学 水素エネルギーロケット』の購入はこちらから(Amazon)

吉野敏弘(よしのとしひろ)

埼玉県出身。1999年学習研究社(現・学研ホールディングス)に入社。アニメ誌、『学習』『科学』、Webメディア、図鑑編集部などを経て、現在『大人の科学マガジン』『学研の科学』編集長をつとめる。