子どもの好奇心の芽を育て、伸ばしていくために親はどうサポートすればいい? 中学生ニホンオオカミ研究者・小森日菜子さん親子インタビュー

- 家庭学習

- PR

夏休みの自由研究は進んでいますか? できることなら子ども自身が興味を持っていることを、広げ、伸ばしてあげたい……親なら当然、そう思うことでしょう。それを体現したのが中学生で二ホンオオカミ研究者となった小森日菜子さんとそのご両親です。自由研究から始まった研究が、学術論文に。「子どもの好奇心を大きく育てる」にはどうしたらよいのか、ヒントをもらうために、日菜子さんと、お母様の路子さんにお話をうかがってみました。

遊びや外出など、親子で同じ経験をすることで、子どもの興味の対象に気づく

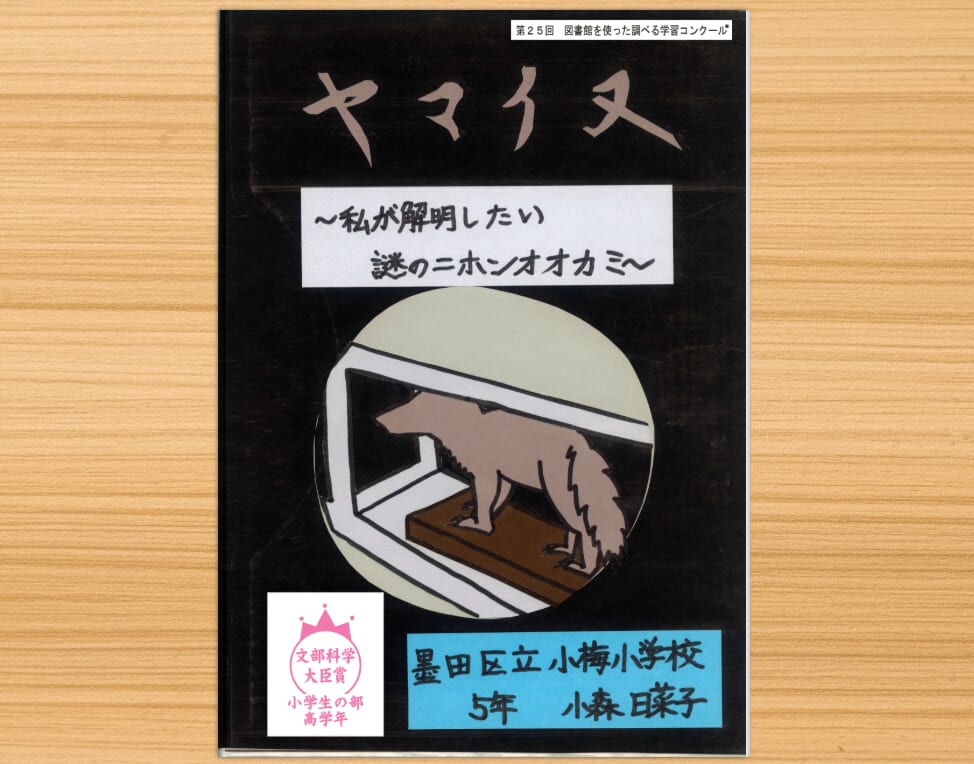

現在中学3年生の小森日菜子さんは、3歳で絶滅動物に深い興味を持つようになり、「ニホンオオカミ」という研究テーマに出会いました。小学2年生のとき、自由研究としてまとめたことから始まって、小学校5年生時の自由研究で、第25回「図書館を使った調べる学習コンクール」(主催:公益財団法人 図書館振興財団)調べる学習部門小学生の部(高学年)で文部科学大臣賞を受賞。その後、中学1年生の時には学術論文(共同執筆)を発表するまでに至り、およそ3年間におよぶ、検討、分析、研究の結果、ついに世界で6体目となる、ニホンオオカミの発見に到達したのです。

自由研究から学術論文の発表……こうした成果は、日菜子さんご本人のあくなき探究心と根気強さのたまものであることはまちがいありませんが、日菜子さんの幼いころからの興味・関心をのばし、意欲が継続するようにサポートしたご家族の力が不可欠だったのではないでしょうか。

––ふだんの生活の中で、日菜子さんが興味をもったことに、どうやって気づいたのでしょう?

路子さん「遊びを通してですね。子どもとはつねに『いっしょに遊んで、いっしょに楽しんで、いっしょに驚き、いっしょに喜ぶ』という気持ちで接していました。子どもと同じ気持ちで何かをしたり、会話したりする中で、子どもが興味をもったことや、ああ、こんなふうに感じるのか、ということについてもわかりました。」

日菜子さん「わたしも、小さいころから、両親がいっしょに遊んでくれたことは覚えています。それに、動物園とか水族館とか、いろいろなところへ連れて行ってもらいました。」

––動物園や水族館は、日常とは違う世界ですから、いっしょに驚き、いっしょに喜ぶことができそうですね。

路子さん「そうですね。「館」「園」のつく場所へは、近隣の地域はすべて行きましたね。『博物館』『美術館』『水族館』『図書館』『動物園』『植物園』『公園』『庭園』。 無限の可能性を持つ子どもに対し、私たち親が最大限できることは、そうしたいろいろな刺激を与えることではないかと思っていました。子どもといっしょにいろいろなものを見ては、この前見たあれと似ているね、〇〇よりも大きいんだね、などとすでに見たものなどをふり返りながら話しました。私と二人で出かけることもあれば、日菜子の父や祖父と、あるいはみんなで出かけることもありましたね。」

本気で遊ぶことで興味が続く

––そんな中、日菜子さんは絶滅動物に興味をもったのですね。

日菜子さん「最初に興味をもったのは、クアッガでした。上半身だけがシマ模様のシマウマの仲間です。図鑑を見て知り、『わあ! こんな動物が昔はいたんだ』と驚きました。」

––そしてほかの絶滅動物にも興味が広がっていった…。

日菜子さん「はい。絶滅動物は、今生きている動物とは全然ちがう姿や生態のものも多いのです。生きていたことを想像すると、わくわくしました。そんな当時のわたしは、絶滅動物の“名前の言いっこ遊び”をよくしたがったんです。『クアッガ』とか『ニホンカワウソ』とか『ドードー』とか、絶滅した動物の名前を順番に言っていく遊びです。そうしたら、母は単語帳みたいなものに絶滅動物の名前を書いて、真剣に覚え始めたんです。父も祖父も覚えて“名前の言いっこ遊び”をしてくれました。すごくうれしくて、すごく楽しかったことを覚えています。」

––興味・関心は、小さいお子さんの場合、長続きしないことも多いと思いますが、日菜子さんの興味・関心が、絶滅動物から離れなかったことには、そうしたご家族での遊びも大事だったように感じられます。

路子さん「特に何をしたわけではなく、日々遊び、日々会話をしているだけでした。ただ、そうすることで、他へ興味がいったとしても、またどちらからともなく絶滅動物の話をするようになった、ということはありますね。私自身もいつのまにか絶滅動物に興味をもつようになっていましたから。『こんなグッズがあるよ』『博物館でこんなイベントやるんだって』などと、自然に話題提供をしていましたね。」

家族の方の得意なものや、個性もいかす

日菜子さん「父は人形遊びをよくしてくれました。ふつうにお店で売っている小さなぬいぐるみ動物を、絶滅動物に見立てて、お話ししたり戦ったりしたんです。これも楽しくて、幼児のころから小学校の低学年くらいまで、ずっとやっていました。」

––それは楽しい遊びですね。

路子さん「日菜子の父親は、映画やドラマなどの、ストーリーのあるお話が好きなので、自然とそういう遊びが始まったのでしょうね。」

日菜子さん「映画の場面のようなお話を父が考えてくれて、一緒に遊んでいるうちに、私自身も話を作りたいと思って、絶滅動物のストーリーを考えて遊びました。」

––今回出版された書籍『まぼろしの動物ニホンオオカミ』は、想像力をはたらかせて調査するところなど、ミステリーを読んでいるようにわくわくしました。お父さんとのお話も影響したのでは?と思えますが。

路子さん「そういうこともたしかにあったのではと、私も思いますね。」

––おうちの人の得意分野でお子さんと本気で遊ぶ、というのは、一般家庭でも子育てのヒントになりそうですね。

日菜子さん「父は、人形を少しずつ動かしては写真を撮るアニメーションを、自分が中学生のときに作っていたようです。そんな人形アニメーションの絶滅動物版もいっしょに作って遊びました。」

路子さん「日菜子の父親は、朝早く起きて仕事へ行く前に日菜子と遊んでいました。動物や、ぬいぐるみの動物の絵も、日菜子とよくかいていましたね。今にして思うと、絵をかくことによっても、観察力が自然と身についたのかもしれません。」

たいへんなときは本で代用も

––ご両親ともお仕事をされているようですが、いっしょに本気で遊ぶのもたいへんに思うことがあったのではありませんか。

路子さん「そうですね。もちろんありました。そんなときは、大量の本を買って与えました。わたしと遊ぶ代わりに、いろんな本で刺激を与えられればいいなと思いましたね。」

日菜子さん「わたしも覚えています。20冊くらい、いろんなジャンルの本をもらったこともありました。それはそれで、とてもうれしかった記憶です。」

––お子さんと本気で遊び、いっしょに楽しんでいっしょに驚いていっしょに喜ぶ。そんな中で、子どもに芽生えた好奇心が見つかり、育っていくのですね。

おうちの方の個性も加味されると、相乗効果でさらに発展する……貴重なお話をありがとうございました。

「無限の可能性をもつ子どもだから」という言い方を路子さんは何度かくり返していました。

子どもと真剣に向き合うこと。まずはこれが何よりも大切なことと感じました。生活の中で子どもの興味関心を感じ取って、遊びの形でそれを伸ばし、広げていく。

また、博物館や科学館などに一緒に行き、刺激をあたえ、たくさんの本から色々な方向へ知識を広げること。これは、子どもと本気で向き合い、同じ目線でいないと見えてこない部分かと思います。小森さん親子の体験を参考に、ぜひご家庭で、じっくり子どもと会話をしてみてはいかがでしょうか。

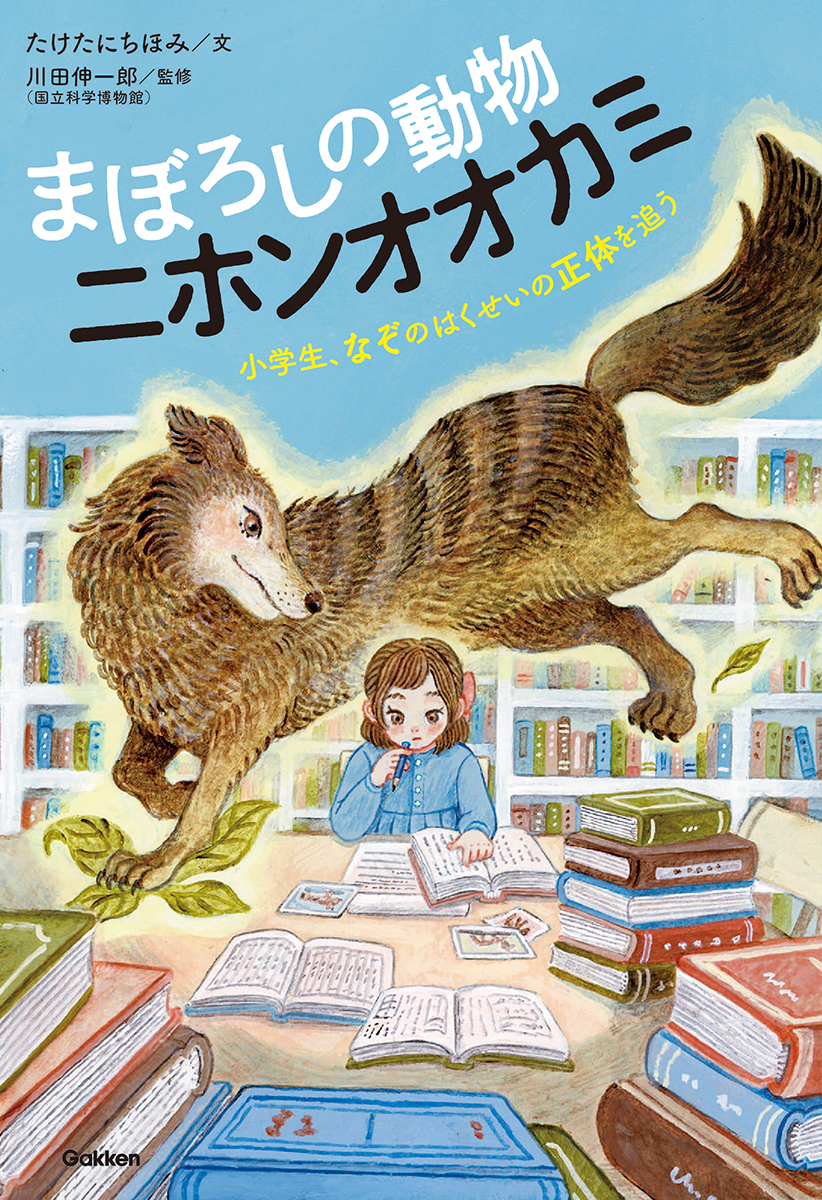

『まぼろしの動物 ニホンオオカミ』

小森日菜子さんは1歳のころから動物図鑑が大好きで、3歳で絶滅動物に深い興味をもつようになりました。特にニホンオオカミが好きで、実際にニホンオオカミのはくせいを、国立科学博物館へご両親と見に行きました。そして小学校2年生のときにまとめた自由研究は、「私もニホンオオカミに会いに行く」というものでした。 そんな日菜子さんは、4年生のとき、茨城県にある国立科学博物館の研究施設を見学するイベントに参加します。そこで、ニホンオオカミとも思える、正体不明のはくせいに出会ったのです。 まるで探偵のような、日菜子さんの調査が始まりました。そんな日々を1冊にまとめたのが、『まぼろしの動物 二ホンオオカミ 小学生、なぞのはくせいの正体を追う』です。読書感想文にもぴったり!

『まぼろしの動物 二ホンオオカミ』をAmazonで詳しくみる

『まぼろしの動物 二ホンオオカミ』をショップ学研+で詳しくみる

取材・文/入澤宣幸

お子さんの興味関心をくすぐる自由研究テーマを探すには?

500以上のテーマから、自由研究を検索できる「自由研究プロジェクト」。きっとお子さんにぴったりのテーマが見つかります。

読書感想文の書き方に悩んだら

放送大学客員准教授で、「司書教諭資格取得科目」を担当する専門家が読書感想文の書き方をナビゲート。テンプレートつきで手順を紹介しています。