火山はどんなしくみで噴火するの?

こたえ:マグマが

火山とは、地球の内部にたまったマグマがふき出してできた山です。そのうち、過去1万年以内に噴火した火山や、現在も活発に活動している火山を「活火山」とよびます。日本にある活火山の数は、世界の活火山の約7%に当たる1111)。約200万年前から現在までに日本列島で生まれた火山の数は350ほどといわれています2)。

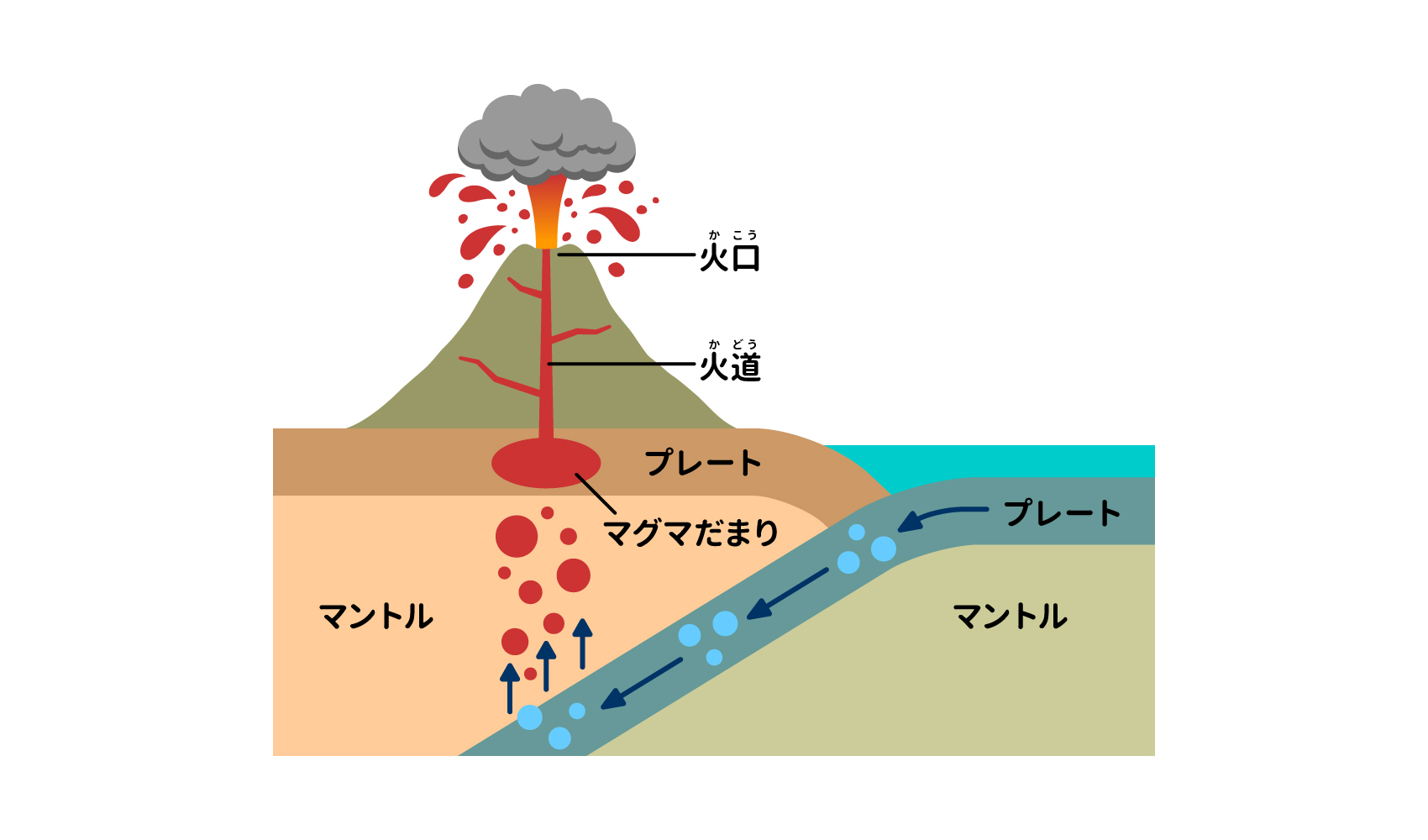

こうした火山の場所を地図で確認すると、プレート(厚さが約100kmのかたい岩盤)がとなりあったプレートの下にもぐりこむ「海溝」(千島海溝、日本海溝、伊豆・小笠原海溝、相模トラフ、南海トラフ)と平行に連なっていることがわかります。どうやら、噴火にはプレートの沈みこみが関係しているようです。一体、どんなことが起きているのでしょうか。

日本の近くでは、海側のプレートが陸側のプレートの下にもぐりますが、このとき海側のプレートは海水を大量にふくんだ状態で沈みこみます。すると、その水分などのはたらきで地球内部のマントルの一部が溶けて、マグマになります3)。マグマの密度はまわりの岩石より小さいため、地表に向かってのぼっていきますが、地表から深さ5~20kmの場所で留まって「マグマだまり」をつくります。マグマだまりに下から新しいマグマが入ってくると、その圧力でマグマは押し出されて「火道」とよばれる通り道をのぼり出します※1。マグマが地表近くまでやって来ると、まわりの岩盤が圧力にたえられずにこわれ、マグマや火山灰が地表へ出て来るというわけです※2。

噴火には、ドカーンと爆発するものもあれば、比較的おだやかなものもあります。噴火の勢いを決める要素はいくつかありますが、その1つが“気泡”だと考えられています4)。くわしく言うと、マグマだまりから火道へ出るとマグマにかかる圧力が下がるため、マグマに溶けこめる水蒸気や二酸化炭素、二酸化硫黄などの量が減って、それらがガスとなって発泡します。マグマがのぼるにつれてさらに圧力は下がり、気泡の体積は大きくなっていきます。そして、気泡をたくさんふくんだマグマが地表近くまで到達すると、一気にマグマがふき出し、激しい噴火が起きるのです。このことから、気化しやすい成分がマグマに多くふくまれていると爆発的な噴火が起きやすい、といえます。

※1

※2

気象庁は、特に活動が活発な活火山や、噴火によって大きな災害が起きそうな活火山を「常時観測火山」として、24時間体制で監視しています7)。対象となるのは、火山噴火予知連絡会が「火山防災のために監視・観測体制の充実等が必要な火山」と選んだ50の火山です。

たとえば、何種類もの計測器を火山に設置して、その火山や周辺で発生する火山性地震や小さな揺れ、噴火によって周囲の空気が振動する「衝撃波」などを測ります。火山から少し離れた場所には監視カメラを取り付けて、噴煙(噴火のときにふき出す、水蒸気に火山灰が混ざったもの)の高さ・色や火映(火口内の溶岩が上空の雲や噴煙を赤く照らす現象)などを見ます。そのほか、ヘリコプターを使って上空から火口の様子を観測したり、自動車で走りながら火山ガスを観測したりと、さまざまな方法で火山を監視。「まわりの地域に影響をおよぼす噴火が発生するかもしれない」「噴火活動が広がっている」と判断すると、気象庁は噴火警報・予報を発表します。

このように、火山の観測・監視は、まわりの地域の人々の生活を守る大切な仕事。今後も監視を継続するために、宇宙線技術やシミュレーション技術、ロボットなどを火山の観測・監視に生かす研究も進んでいます8)。

参考 資料

1)気象庁「日本の活火山分布図」:https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/bulletin/catalog/appendix/v_active.html

2)静岡大学 防災総合センター『活火山富士山がわかる本』「1.火山の基礎知識」:https://www.cnh.shizuoka.ac.jp/research/barchive/mtfuji/001-2/

3)仙台管区気象台「噴火の仕組み」:https://www.jma-net.go.jp/sendai/knowledge/kyouiku/eqvol/a_vol_ws.pdf

4)九州大学「火山の激しさの鍵となるマグマ内の発泡現象」.2020年6月29日:https://www.sci.kyushu-u.ac.jp/koho/qrinews/qrinews_200629.html

5)岡山大学「超巨大噴火の鍵はマグマの浮力」.2014年1月16日:https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id133.html

6)名古屋大学 御嶽山火山研究施設『火山の基礎知識』「噴火にはどんな種類があるの?」:https://www.seis.nagoya-u.ac.jp/center/kovo/volcano/volcano4.html

7)気象庁「地震・津波と火山の監視」:https://www.jma.go.jp/jma/kishou/intro/gyomu/index92.html

8)産経新聞「火山学者が足りない 他分野との連携で倍増へ 防災強化へ文科省計画」.2015年10月5日:https://www.sankei.com/article/20151005-CJV6E7PQDNOJFDQ6PE5M447OGU/3/

監修者 :大山 光晴

1957