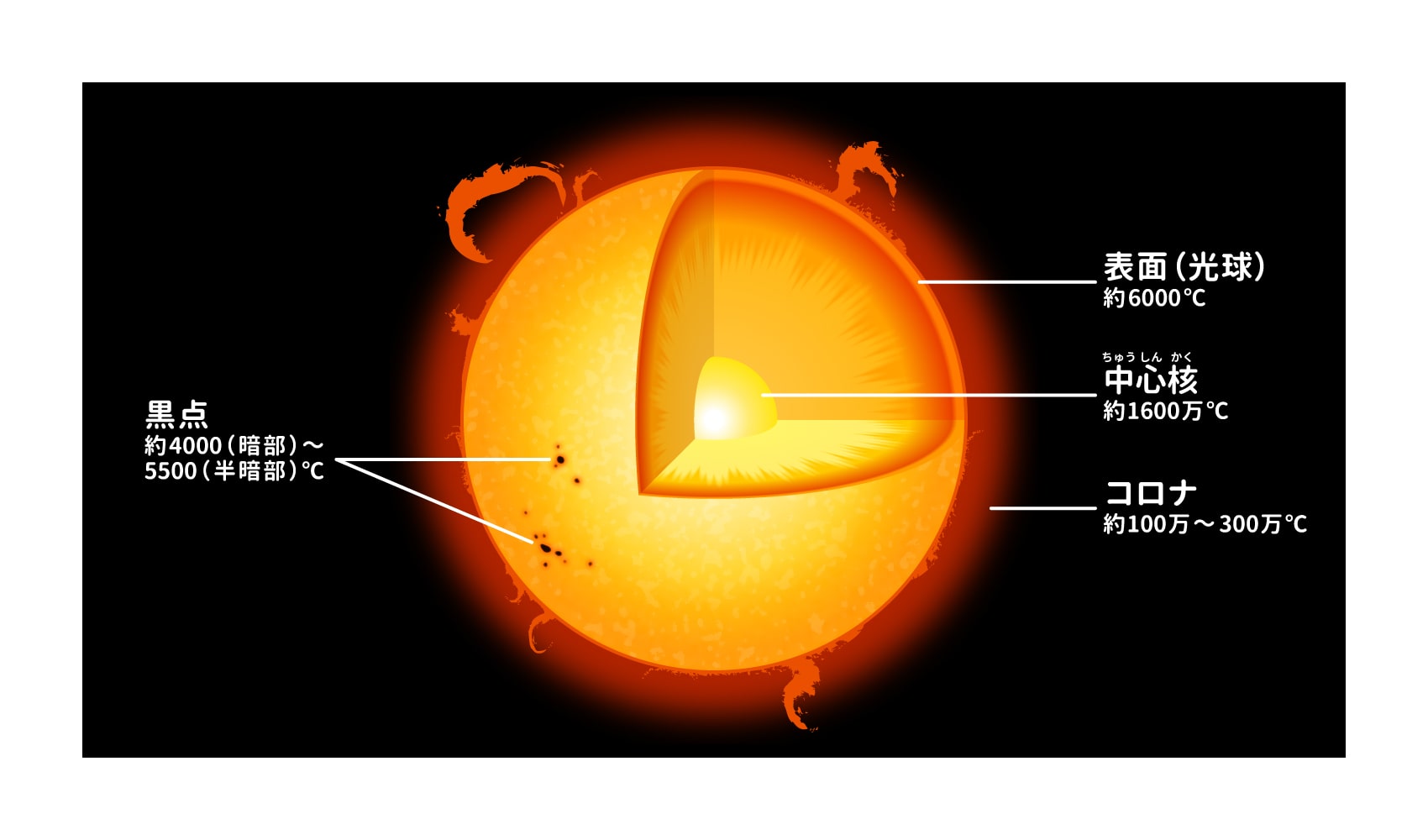

こたえ:表面は約6000℃、中心部は1600万℃です。

太陽の表面(光球)の温度は、約6000℃だとされています※1)。「されています」といったのは、じっさいに太陽まで行って測ったわけではないからです。

太陽は、「水素」や「ヘリウム」という種類のガスが集まってできています(リンク:「太陽は何でできているの」)。そのほかに、わずかに炭素や鉄なども含まれますが、炭素は約4800℃まで、鉄は約2800℃まで温度が上がると気体(ガス)になるため、太陽にはガスしかありません。

ガスがたくさん集まると、その中心部の温度が高くなって大きなエネルギーが発生して熱や光が出ます(リンク:「太陽はどうして光るの」)。

光の色は温度によって変わる性質をもつので、太陽が発する光の色を調べれば、温度を推測できるというわけです※2)。

光球は約6000℃ですが、太陽の重さは地球の約33万倍もあり、中心に向かって押す力がとても大きいので、内側ほど温度は高くなります。中心部(中心核)の温度は約1600万℃と計算されています。この熱を、太陽から約1億4960万kmもはなれた地球で受けて、わたしたちは生きているのです。

光球で最も温度が低いのは黒点で、中央の暗部は約4000℃、その周りの半暗部は約5500℃です※3)。また、光球から約2000km上空にある大気層「コロナ」は、100万~300万℃という非常に高温なガスでできています。

太陽のエネルギーは中心核から光球へ伝わるはずなのに、上空のコロナの方がなぜ、光球よりも温度が高いのでしょうか。仮説の1つは、磁力線に沿って伝わる波(アルベン波)がコロナまでエネルギーを運んでいき、そのエネルギーがコロナで熱に変わって温める、というものです。太陽観測衛星「ひので」は、2007年にアルベン波を観測することに成功しました。今も進む研究で、この仮説が正しいことが証明できるかもしれません。

参考文献

その他の参照資料

監修者:大山光晴

1957年東京都生まれ。東京工業大学大学院修士課程修了。高等学校の物理教諭、千葉県教育委員会指導主事、千葉県立長生高等学校校長等を経て、現在、秀明大学学校教師学部教授として「理数探究」や「総合的な学習の時間」の指導方法について講義・演習を担当している。科学実験教室やテレビの実験番組等への出演も多数。千葉市科学館プロジェクト・アドバイザー、日本物理教育学会常務理事、日本科学教育学会及び日本理科教育学会会員、月刊『理科の教育』編集委員等も務める。