1人1台のタブレットで学校はどう変わるのか 品川区の公立小学校で、ICTを活用した学習にとりくむ/シリーズ「専門家に聞く!」【第4回・その4(全5回)】

第四日野小の子どもたちは、ICTを使って何をどんなふうに学んでいるのでしょうか。タブレットを利用した授業を見学させてもらいました。

2年生の生活科 「めざせ生きものはかせ」

この授業では、メダカやアリ、ヤモリなど、教室で飼育している生きものを観察し、気づいたことをまとめて発表する練習をしています。教室では、20人ほどの子どもたちが4人前後にわかれて、1人1台タブレットを持ってグループワークを行なっています。

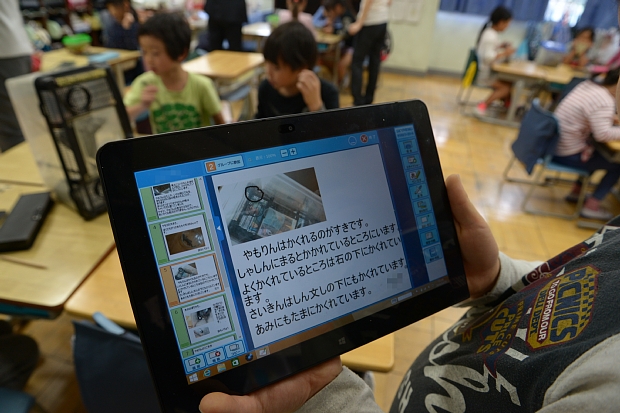

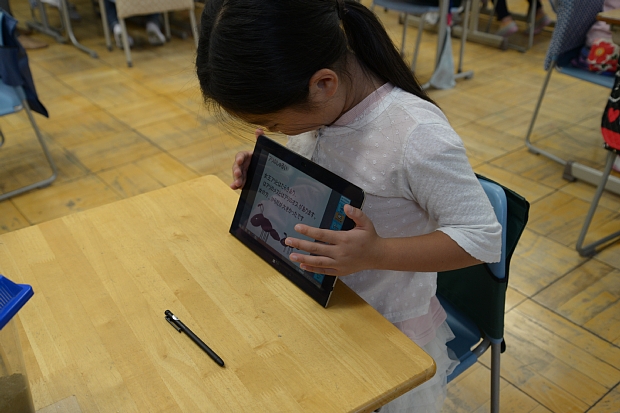

子どもたちは、名前をつけて大切に育てている生きものの写真をタブレットで撮影し、それを発表用のファイルにはりつけ、観察してわかったことを入力していきます。

文字の入力も画面をタッチして自分で行なっています。

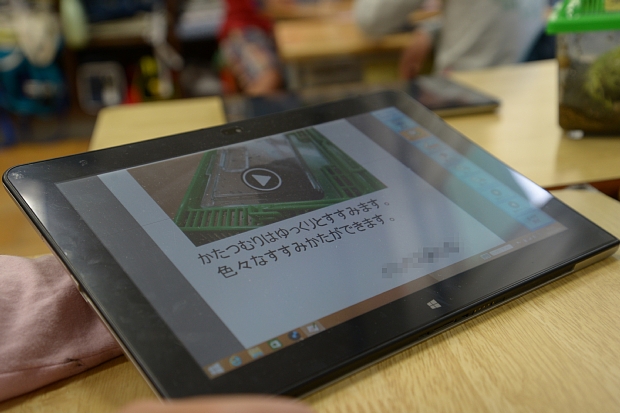

動画を撮影している子どももいます。

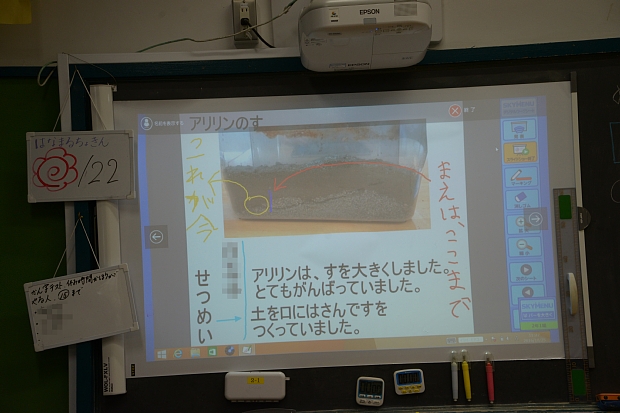

また、撮影した写真に説明を書き加え、よりわかりやすい発表資料を作ろうとしている子どもも。

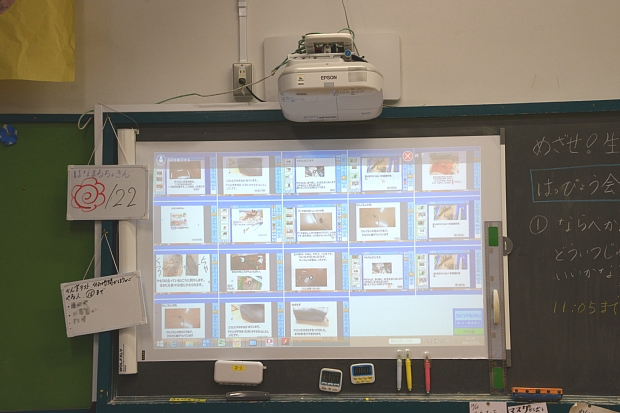

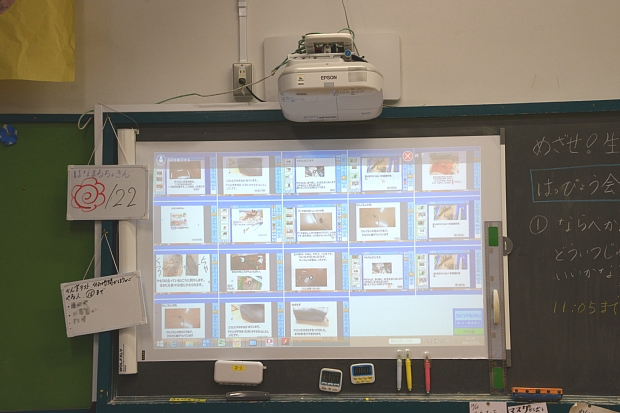

黒板に映った資料にみんな注目

資料ができた子どもは、タブレットを相手に見せながら、発表の練習をしています。タブレットを使えばプリントアウトや清書の必要がないので、その場ですぐに練習できます。また、発表の練習をしてみたあと、資料を手直しすることも簡単です。これはタブレットならではの発表風景ですね。

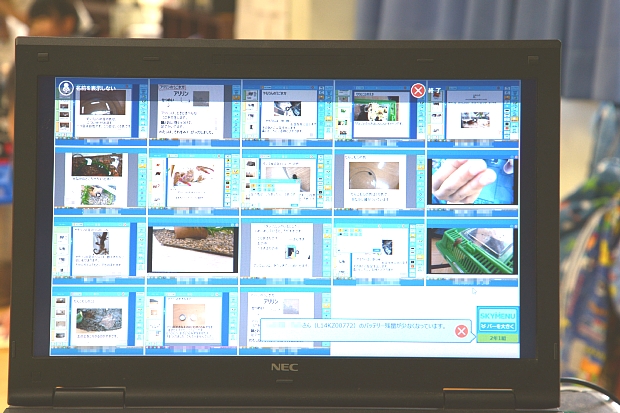

さて、子どもたちが作った資料は先生用の端末にリアルタイムで表示されます。先生の端末を操作すると、子どもたち全員分の発表資料をクイズ番組のパネルのようにいっせいに表示したり、どれか一つをとりあげて拡大して見せたりできます。

タブレットの片付けも自分で

子どもたちが愛着を持ってタブレットを使っていること、そして友だちのタブレットも大事に扱うことが当たり前になっていることがうかがえる光景でした。

子どもどうしの教え合いが自然に起こる

授業を見学して印象的だったのは、ごく自然に子どもたちどうしの教え合いが行われていたことです。子どもたちは、わからないことを自分から友だちに聞きにいきます。そして質問された子も、ごく当たり前のことのように、操作やまとめ方などを教えています。

担任の先生とサポートの先生1人で授業をしていたのですが、先生に質問の列ができるようなことはありませんでした。多くの疑問点を子どもどうしで解決していることのあらわれでしょう。

授業のあと子どもたちに話を聞くと、「タブレットを使って勉強するのが楽しい」と口をそろえて言っていました。そのようすは授業中の生き生きとした表情からも見て取ることができました。子どもたちどうしで学びをサポートしあっているのに大騒ぎにはならず、タブレットを使った発表練習に集中できていたのも、この「楽しい」というワクワクした気持ちがベースにあるからなのではないかと感じさせられました。

(4年生の授業レポートへつづく)

【関連記事】シリーズ「専門家に聞く!」

【第1回】必修化が決定した、小学生向けプログラミング教育とは?

【第2回・前編】プログラミング教育は未来への扉

【第2回・後編】パソコンを使わなくてもプログラミングは学べる! リンダ・リウカス氏のワークショップレポート

【第3回・前編】プログラミング教育についての素朴なギモン。プログラミング教育って何? 本当に子どもに必要なの?

【第3回・後編】プログラミング教育についての素朴なギモン。料理はプログラミングだ!

【第4回・その1】品川区教育委員会にきく、品川区が1人1台のタブレットを配ったわけ

【第4回・その2】子どもたちが15分間、しーんとして自習にとりくんでいるわけ

【第4回・その3】2年間運用してきて、一番の課題は「ネットワーク」

【第4回・その4】2年生の生活科「めざせ生きものはかせ」

【第4回・その5(最終回)】4年生の市民科「目ざせ発表名人~効果的な表現方法を学ぶ」