こたえ:約 ( やく ) 万 ( まん ) 測 ( はか ) 方向 ( ほうこう ) 少 ( すこ ) 長 ( なが )

地球( ちきゅう ) を人工( じんこう ) 衛星( えいせい ) から撮影( さつえい ) した写真( しゃしん ) を見( み ) ると、地球( ちきゅう ) はボールのような形( かたち ) をしていますね。これは、天体( てんたい ) が大( おお ) きくなって重( おも ) くなると、万有( ばんゆう ) 引力( いんりょく ) 物質( ぶっしつ ) がもつ引( ひ ) き合( あ ) う力( ちから ) )も大( おお ) きくなり、複雑( ふくざつ ) な形( かたち ) を保( たも ) つことができなくなるからです1) 。引力( いんりょく ) によってつぶれようとする力( ちから ) と、内部( ないぶ ) の物質( ぶっしつ ) 同士( どうし ) が反発( はんぱつ ) しあう圧力( あつりょく ) がほぼ等( ひと ) しくなり、丸( まる ) くなって安定( あんてい ) するのです。地球( ちきゅう ) に限( かぎ ) らず、ある程度( ていど ) の大( おお ) きさの天体( てんたい ) はみな、丸( まる ) い形( かたち ) になります。ボールが丸( まる ) いのも,表面( ひょうめん ) のゴムが引( ひ ) っ張( ぱ ) る力( ちから ) と中( なか ) の空気( くうき ) の圧力( あつりょく ) が等( ひと ) しくなるためです。

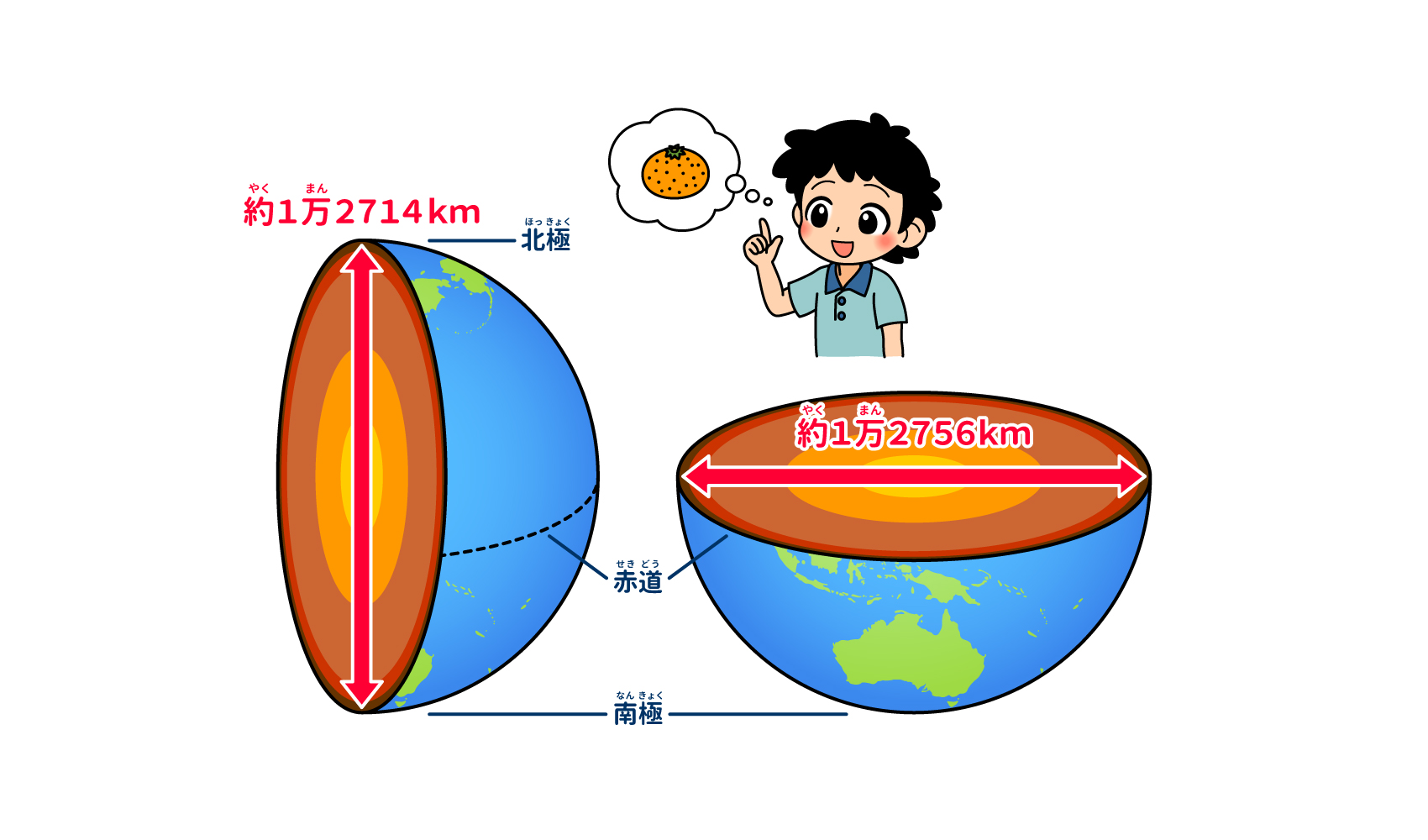

ただし、地球( ちきゅう ) は完全( かんぜん ) な球形( きゅうけい ) ではありません。地球( ちきゅう ) は、自転( じてん ) 運動( うんどう ) )をしながら太陽( たいよう ) の周( まわ ) りを公転( こうてん ) 遠心力( えんしんりょく ) (円( えん ) をえがいて回( まわ ) っているとき、中心( ちゅうしん ) から遠( とお ) ざかろうとする力( ちから ) )がはたらいています。遠心力( えんしんりょく ) の大( おお ) きさは、自転軸( じてんじく ) 回転( かいてん ) の中心( ちゅうしん ) となる軸( じく ) )から距離( きょり ) がはなれているほど大( おお ) きくなるため、地球( ちきゅう ) 上( じょう ) では赤道( せきどう ) 上( じょう ) でもっとも大( おお ) きく、北極( ほっきょく ) や南極( なんきょく ) に近( ちか ) づくと小( ちい ) さくなります。その結果( けっか ) 、地球( ちきゅう ) は赤道( せきどう ) 方向( ほうこう ) に引( ひ ) きのばされ、ボールを上( うえ ) から軽( かる ) くつぶしたような形( かたち ) 、極端( きょくたん ) にいうとミカンのような形( かたち ) になるのです。

つまり、地球( ちきゅう ) のおなかにあたる赤道( せきどう ) の長( なが ) さと、北極( ほっきょく ) と南極( なんきょく ) を通( とお ) る線( せん ) の長( なが ) さは、少( すこ ) しちがっています。赤道( せきどう ) 方向( ほうこう ) の直径( ちょっけい ) は約( やく ) 1万( まん ) 2756kmで、北極( ほっきょく ) と南極( なんきょく ) の方向( ほうこう ) の直径( ちょっけい ) は約( やく ) 1万( まん ) 2714km。その差( さ ) は約( やく ) 42kmです。

この42kmという差( さ ) は、地球( ちきゅう ) 全体( ぜんたい ) の大( おお ) きさから見( み ) ればごくわずか。だったら、球形( きゅうけい ) だと考( かんが ) えてもいいのでは?と言( い ) いたくなりますが、球形( きゅうけい ) だと困( こま ) ることがあるのです。その1つは、重力( じゅうりょく ) 計算( けいさん ) です。重力( じゅうりょく ) は引力( いんりょく ) と遠心力( えんしんりょく ) の関係( かんけい ) で決( き ) まるため、緯度( いど ) 変化( へんか ) し、赤道( せきどう ) では北極( ほっきょく ) や南極( なんきょく ) よりも約( やく ) 0.5%小( ちい ) さくなります2) 。たとえば、体重計( たいじゅうけい ) や圧力計( あつりょくけい ) などの計量( けいりょう ) 機器( きき ) は重力( じゅうりょく ) の影響( えいきょう ) を受( う ) けるので、機器( きき ) が正( ただ ) しい値( あたい ) を指( さ ) すように調整( ちょうせい ) するためには、正( ただ ) しい重力( じゅうりょく ) を知( し ) る必要( ひつよう ) があります。

そこで、地球( ちきゅう ) の形( かたち ) と大( おお ) きさにできるだけ近( ちか ) い形( かたち ) として「地球( ちきゅう ) 楕円体( だえんたい ) 」という基準( きじゅん ) が考( かんが ) えられました。楕円体( だえんたい ) にはいくつか種類( しゅるい ) があり、日本( にほん ) は2002年( ねん ) から「測地( そくち ) 基準( きじゅん ) 系( けい ) 1980」(Geodetic Reference System 1980:GRS80)にもとづいて、測量( そくりょう ) したり地図( ちず ) を作成( さくせい ) したりしています3) 。GRS80では、地球( ちきゅう ) の赤道( せきどう ) 半径( はんけい ) 自転軸( じてんじく ) と垂直( すいちょく ) 方向( ほうこう ) の半径( はんけい ) )は6378.137km、極( きょく ) 半径( はんけい ) 自転軸( じてんじく ) の方向( ほうこう ) の半径( はんけい ) )は6356.752kmと定( さだ ) められています4) 。

記事 ( きじ ) 公開 ( こうかい ) 年 ( ねん ) 月 ( がつ )

参考 ( さんこう ) 資料 ( しりょう ) 監修者 ( かんしゅうしゃ ) 大山 ( おおやま ) 光晴 ( みつはる ) 1957年 ( ねん ) 東京都 ( とうきょうと ) 生 ( う ) 東京 ( とうきょう ) 工業 ( こうぎょう ) 大学 ( だいがく ) 大学院 ( だいがくいん ) 修士 ( しゅうし ) 課程 ( かてい ) 修了 ( しゅうりょう ) 高等 ( こうとう ) 学校 ( がっこう ) 物理 ( ぶつり ) 教諭 ( きょうゆ ) 千葉県 ( ちばけん ) 教育 ( きょういく ) 委員会 ( いいんかい ) 指導 ( しどう ) 主事 ( しゅじ ) 千葉 ( ちば ) 県立 ( けんりつ ) 長生 ( ちょうせい ) 高等 ( こうとう ) 学校 ( がっこう ) 校長 ( こうちょう ) 等 ( など ) 経 ( へ ) 現在 ( げんざい ) 秀明大学 ( しゅうめいだいがく ) 学校 ( がっこう ) 教師 ( きょうし ) 学部 ( がくぶ ) 教授 ( きょうじゅ ) 理数 ( りすう ) 探究 ( たんきゅう ) 総合的 ( そうごうてき ) 学習 ( がくしゅう ) 時間 ( じかん ) 指導 ( しどう ) 方法 ( ほうほう ) 講義 ( こうぎ ) 演習 ( えんしゅう ) 担当 ( たんとう ) 科学 ( かがく ) 実験 ( じっけん ) 教室 ( きょうしつ ) 実験 ( じっけん ) 番組等 ( ばんぐみなど ) 出演 ( しゅつえん ) 多数 ( たすう ) 千葉市 ( ちばし ) 科学館 ( かがくかん ) 日本 ( にほん ) 物理 ( ぶつり ) 教育 ( きょういく ) 学会 ( がっかい ) 常務 ( じょうむ ) 理事 ( りじ ) 日本 ( にほん ) 科学 ( かがく ) 教育 ( きょういく ) 学会 ( がっかい ) 及 ( およ ) 日本 ( にほん ) 理科 ( りか ) 教育 ( きょういく ) 学会 ( がっかい ) 会員 ( かいいん ) 月刊 ( げっかん ) 理科 ( りか ) 教育 ( きょういく ) 編集 ( へんしゅう ) 委員 ( いいん ) 等 ( など ) 務 ( つと )