プロジェクター型電子黒板で「全員参加」の授業に! ―ICTによる主体的・対話的な学びの実践例―

- ICT教育

- PR

ICTを活用した「先生が教える授業」から「生徒がより主体的に学ぶ授業」への改善を進めているICT先進校の京都市西京高等学校附属中学校。より主体的・対話的な深い学びの実現へ向けて「プロジェクター型電子黒板」を2024年度に導入してから1年が経過しました。これまで関連記事「プロジェクター型電子黒板が実現する生徒主体の授業! ―ICTを活用した「教える授業」から「学ぶ授業」へ―」において導入当初の取り組みを紹介しましたが、本稿ではその後、さらに活用が進んだ同校の実践例を紹介します。

※本記事はエプソンの「電子黒板活用授業事例集VOL.5(無料)」より抜粋して掲載しています。

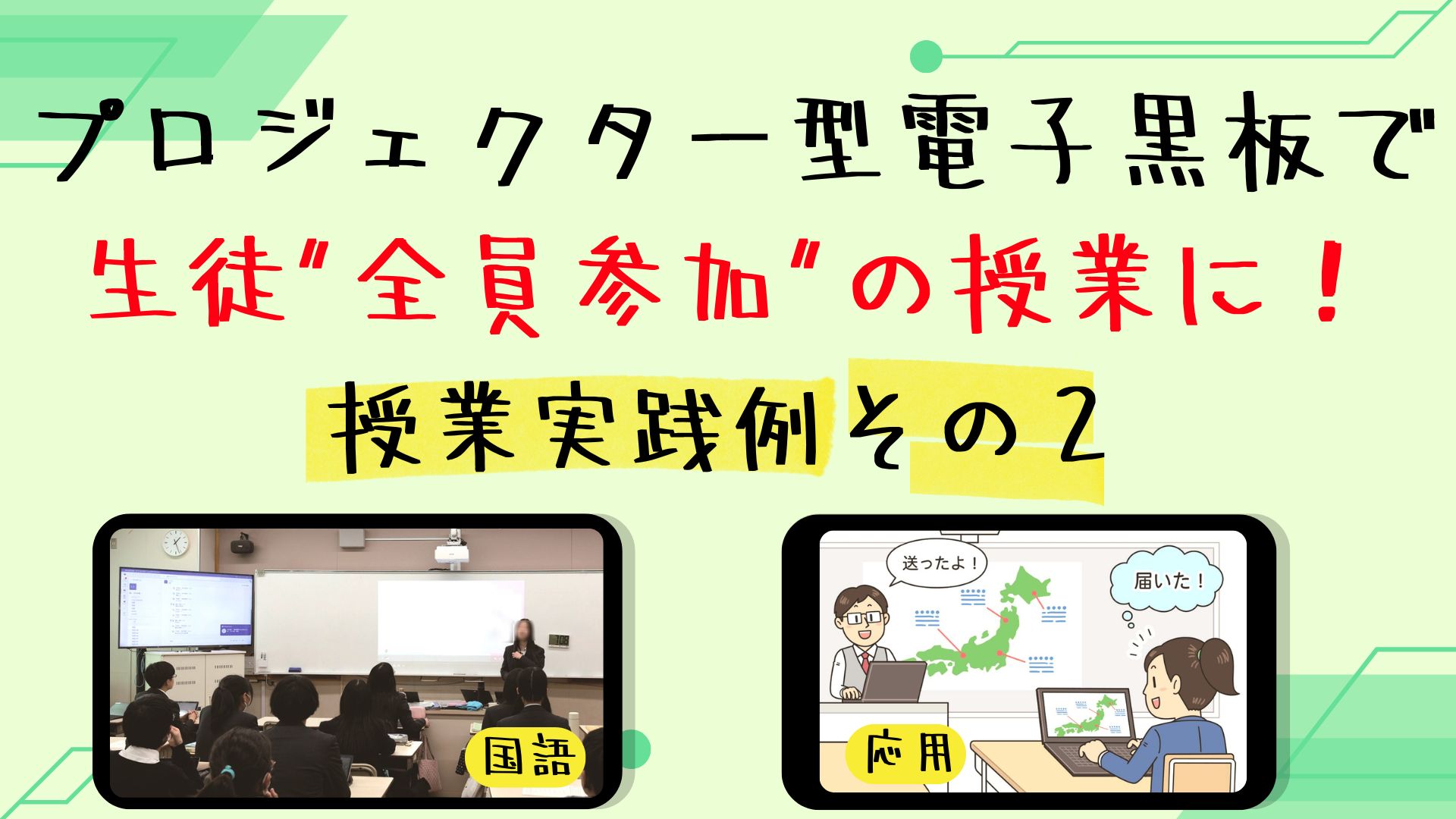

【国語:3年間の歩みを振り返ろう】テレビモニターと併用、全員参加のプレゼン授業に

中学3年間の国語授業での学びについて振り返り、プレゼンテーションの資料を作成し、発表します。プロジェクター型電子黒板でプレゼン資料を映し、ホワイトボード横のテレビモニターにチャットツール画面を映して2画面を活用。聴く側の生徒もチャットツールで、発表者へのコメントをリアルタイムで送ることで、全員が主体的に参加しやすいライブ性のある授業ができます。

※画像は横にスライドまたは画像下の●をクリックすると変わります。

先生のコメント

今回の授業は、プロジェクター型電子黒板と、以前からあるテレビモニターの2つを併用して、発表者以外の生徒にも積極的に授業へ参加してもらうための試みとして行いました。結果として、発表者はリアルタイムでわかりやすくコメントを確認することができ、聴く側の生徒の参加意識も高まったように感じます。普段は手を上げて発言することが苦手な生徒にとっても自分の意見を表明しやすく、発表へのハードルが下がると考えています。

★くわしい授業活用方法や担当教員の声は「電子黒板活用授業事例集VOL.5」をチェック★

【生徒の声】投写した図に直接書き込め、授業がスムーズに

「2画面で指示や資料が投写されているので、授業の進捗やペースが把握しやすくなりました。また、プロジェクター型電子黒板は画面に直接書き込めるので、授業がスムーズに進むようになったと感じています。美術の授業などでも使ってほしいです」

★ほかの生徒たちの声は「電子黒板活用授業事例集VOL.5」をチェック★

【応用編:「電子ペン」と「画像保存」で幅が広がる活用】

プロジェクター型電子黒板の主な使い方は、ホワイトボードに図や数式などの画面を投写し、マーカーで直接書き込むことです。さらに、マーカーの代わりに専用の電子ペンを使って書き込むと、その書き込み内容も含めた画像として保存でき、プロジェクター型電子黒板の活用の幅が広がります。保存した画面のオススメの使い方を4つ紹介します。

①テレビモニターに映す

メインのプロジェクター型電子黒板で授業を進めて、その画面をこまめに保存。サブのテレビモニターに、少し前の保存画面を映しておくことで、授業の進度に遅れてぎみの生徒も自分のペースでノートをとれます。

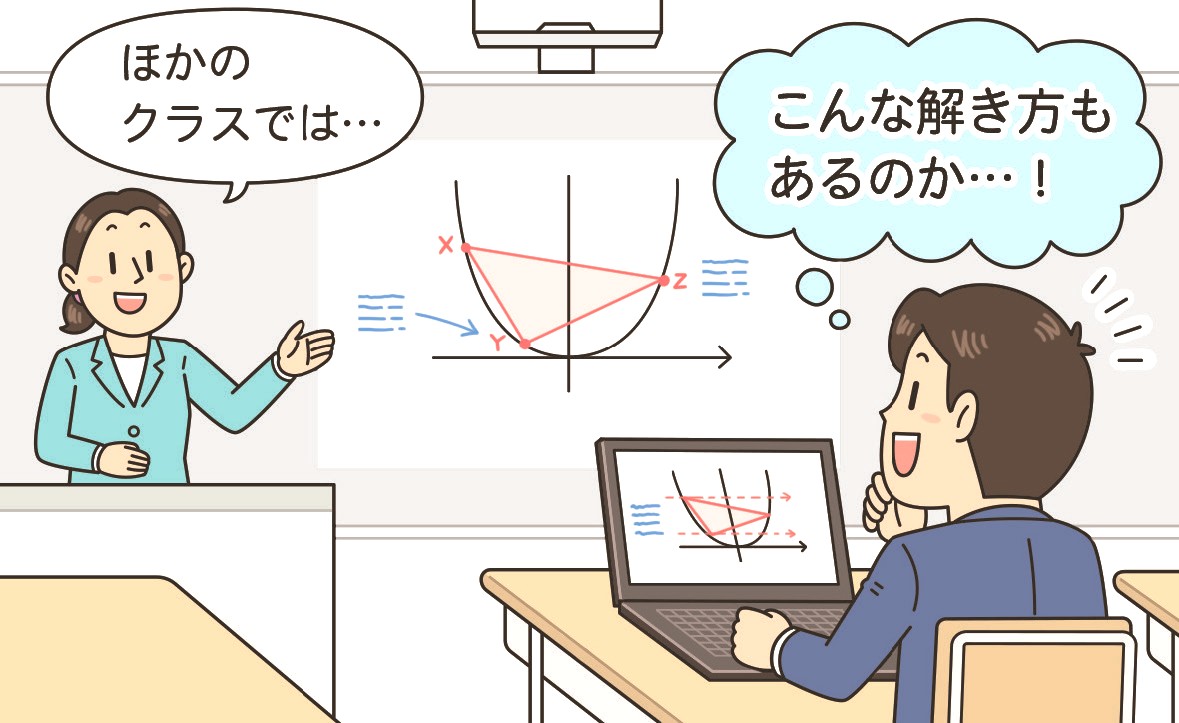

②ほかのクラスに共有する

ある生徒の解答をほかのクラスでも紹介したい場合、別に写真を撮ったり、教員が板書で再現したりせずとも、生徒がプロジェクター型電子黒板上で電子ペンを使って解いた画面を保存するだけでスムーズに共有できます。

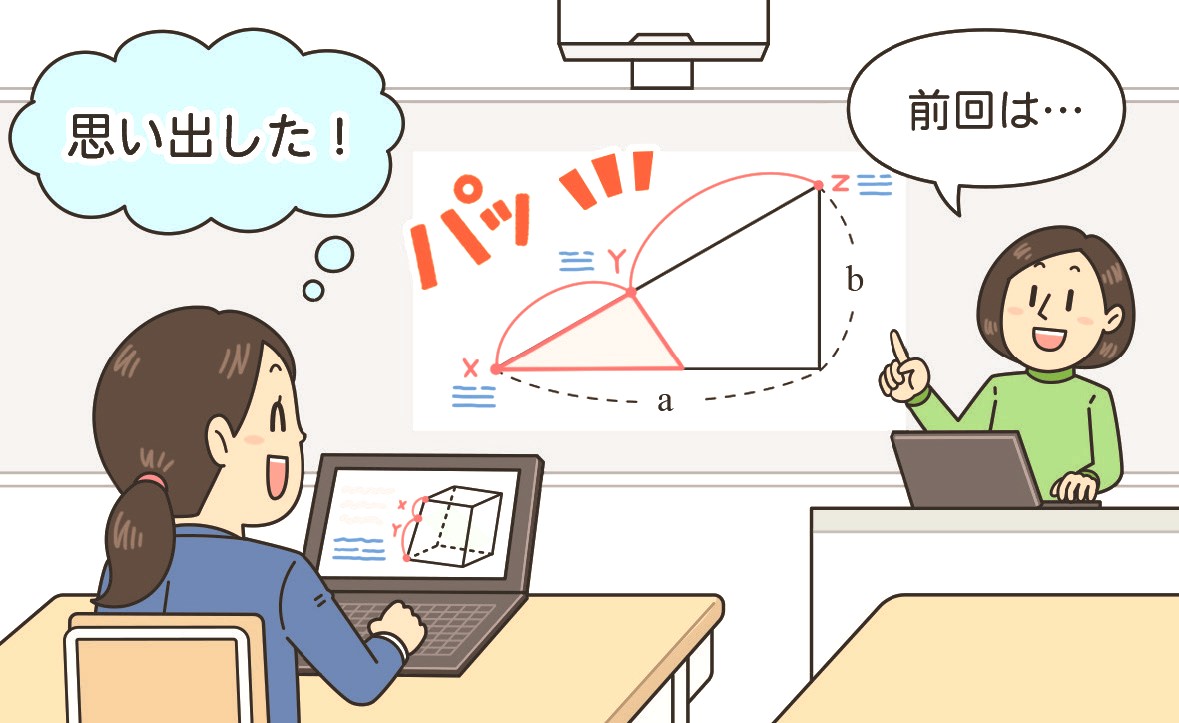

③単元が進んだ際の振り返りに活用する

単元が先に進んだ際、保存したプロジェクター型電子黒板の画面を改めて映すだけで、過去の授業内容を簡単に振り返ることができます。

④生徒端末への配布

無料のアプリケーション「Epson iProjection」を生徒の端末にインストールすれば、保存した画面をその生徒の端末に送信できるため、授業を休んだ生徒への共有や、家庭での復習などにも活用できます。

【まとめ】

本稿で紹介した京都市西京高等学校附属中学校の「電子黒板活用授業事例集VOL.5」では、ペンストローク機能を使って解答の過程を記録・共有する授業方法のほか、学級活動などでの日常使いの例なども紹介しています。また、プロジェクター型電子黒板の活用を全校へ広げている同校のノウハウや、教員向けの校内研修のポイントなども掲載しています。ぜひご覧ください。

事例集で使用されている「プロジェクター型電子黒板」の詳細はこちら