工場見学で自由研究

造幣局を見学

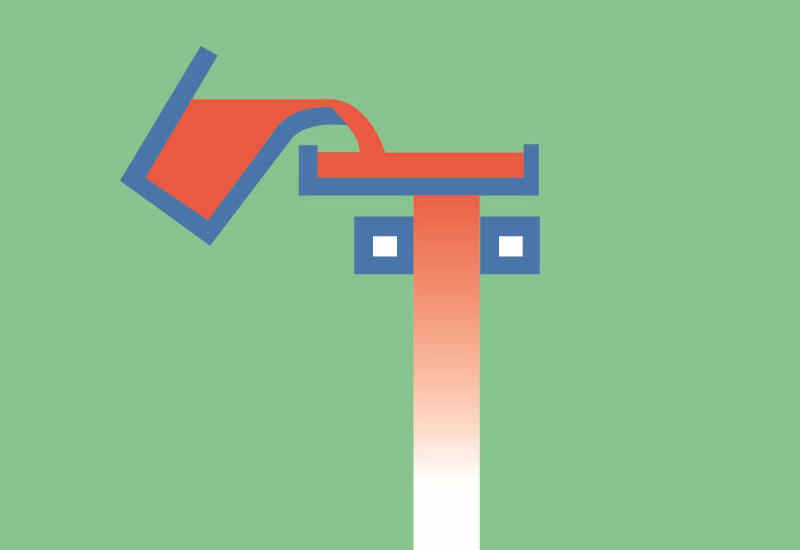

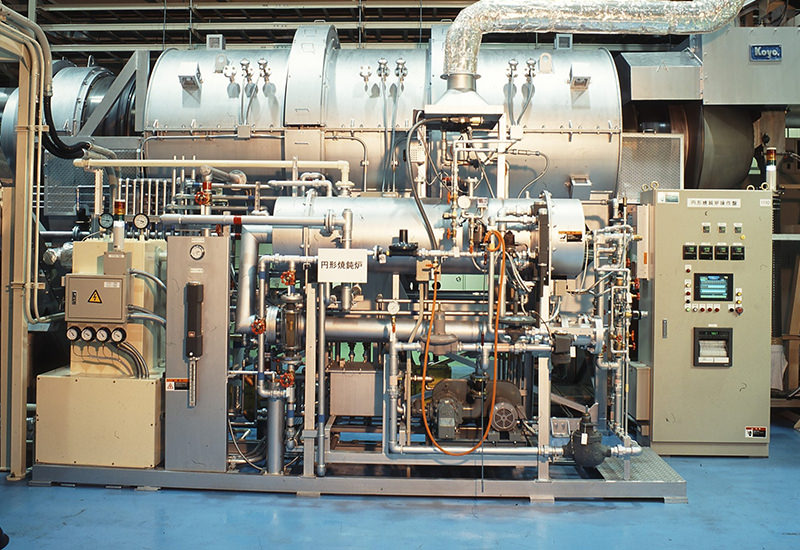

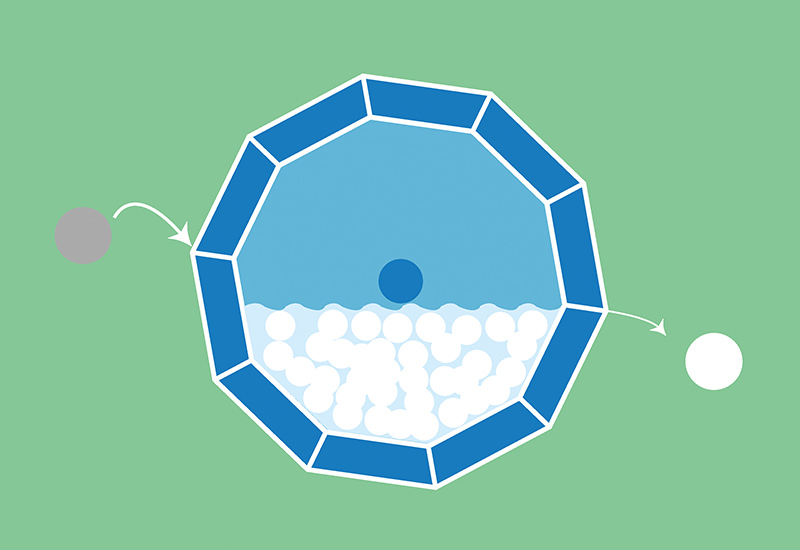

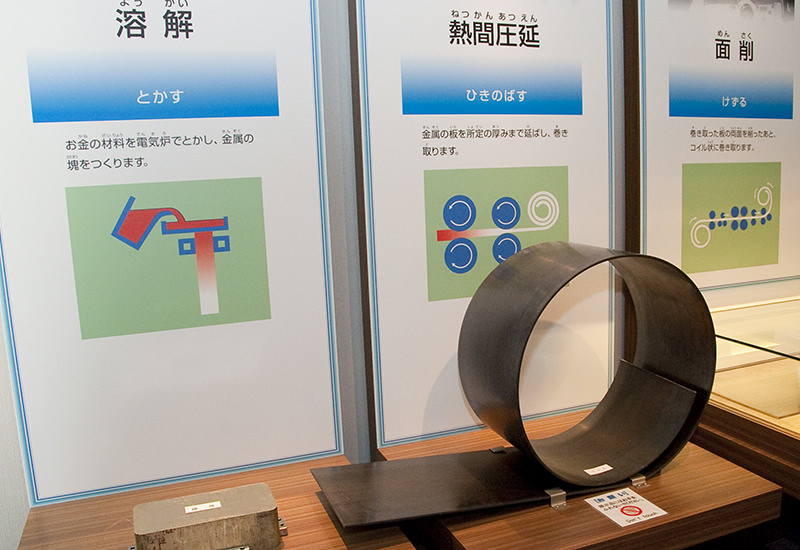

1. 材料をとかす

銅(どう)、ニッケルなどの材料を電気炉(でんきろ)でとかし、鋳型(いがた)に流しこんでぼう状のかたまりをつくる。

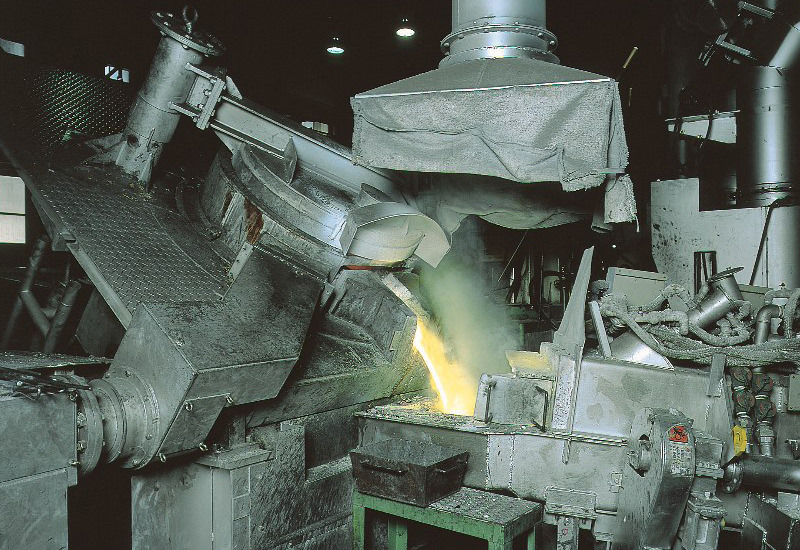

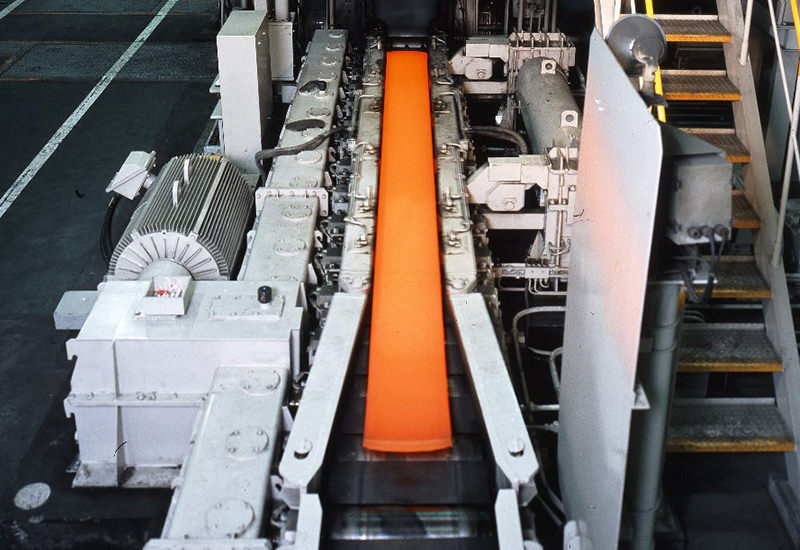

2. 平らにのばす

ぼう状のかたまりを加熱し、やわらかくなった高温の間に、決まったあつみにのばす。

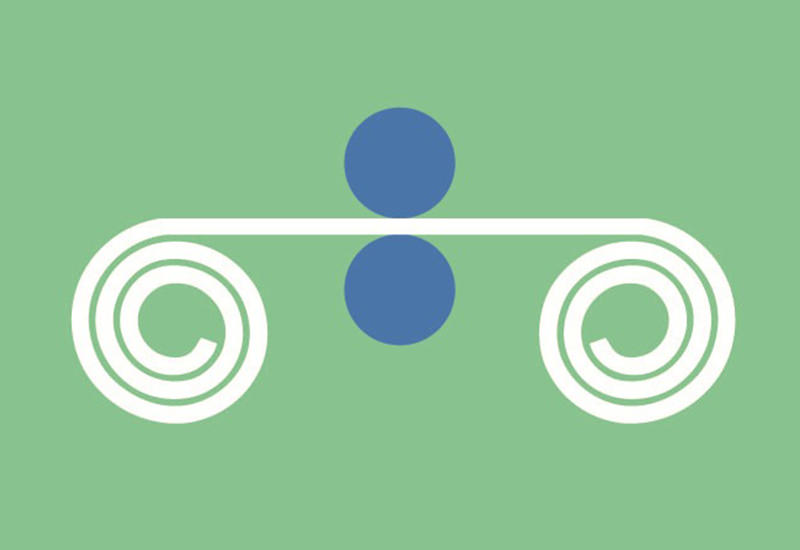

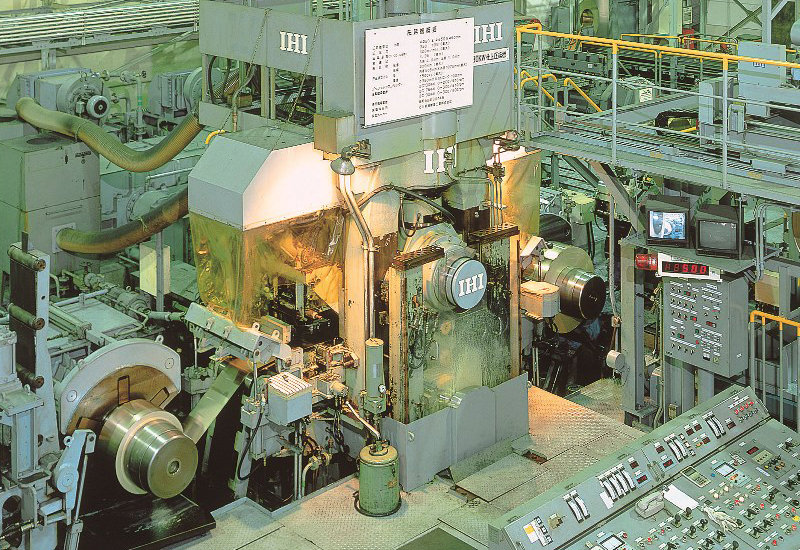

3. 貨幣のあつみにのばす

さらに常温(じょうおん)で貨幣のあつみにまでのばし、まきとって⼤きなコイルに仕上げるよ。

ここまでの工程は造幣局の広島工場で行い、次から大阪工場で製造しているよ

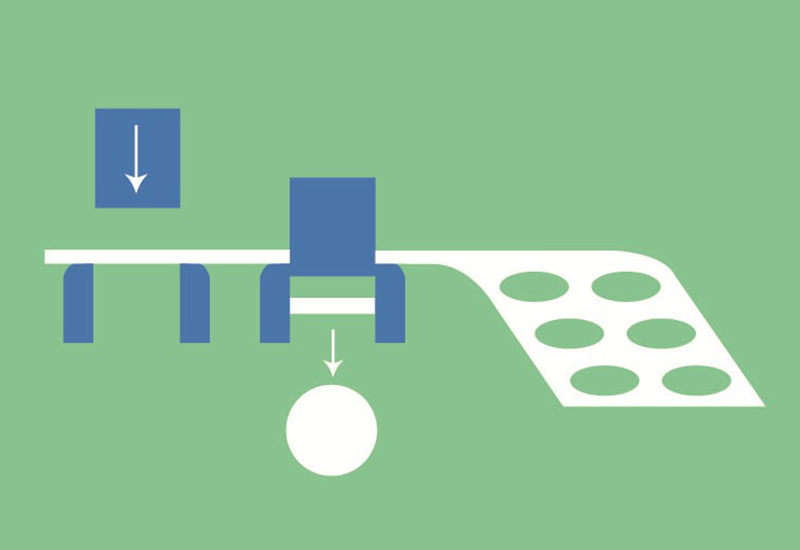

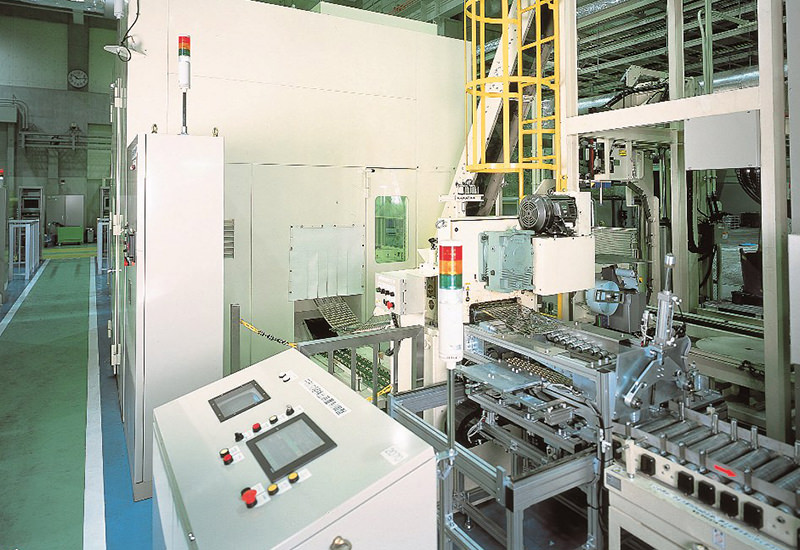

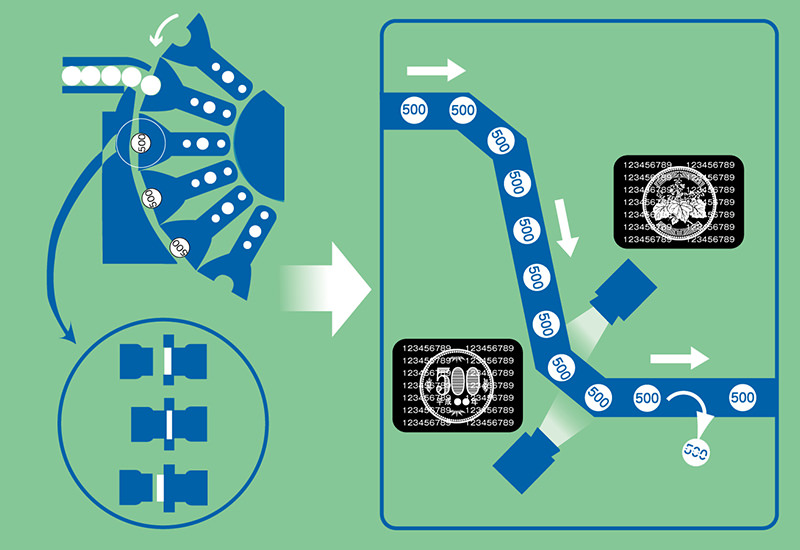

4. 貨幣の形に打ちぬく

コイルの板を貨幣の形に打ちぬく。これを造幣局では円形(えんぎょう)とよんでいるんだ。あなのあいた板は、工場の上部にあるコンベアで運ばれていく。ある程度の大きさに切ってたばねて、広島工場にもどしてリサイクルするよ。

ココをチェック!

見学通路には、モニター画面のほかに、工場の人がつくった図や展示物などがある。見のがさないように、写真をとっておくのもおすすめだ。

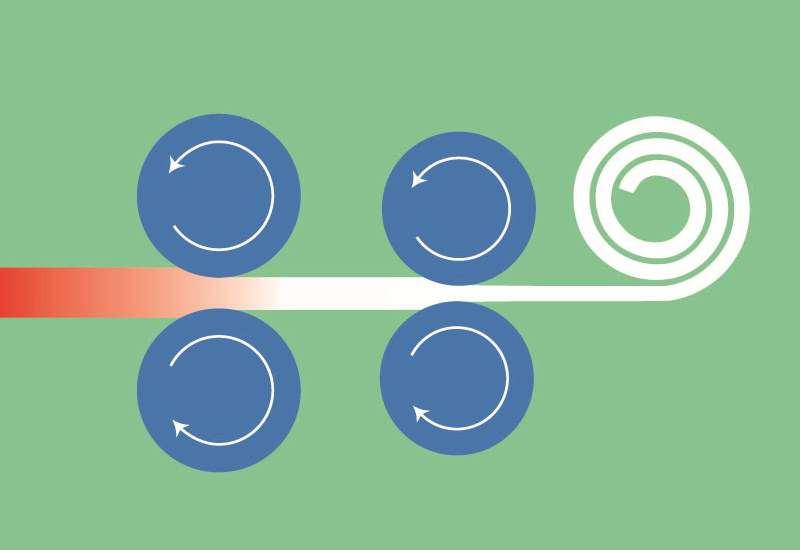

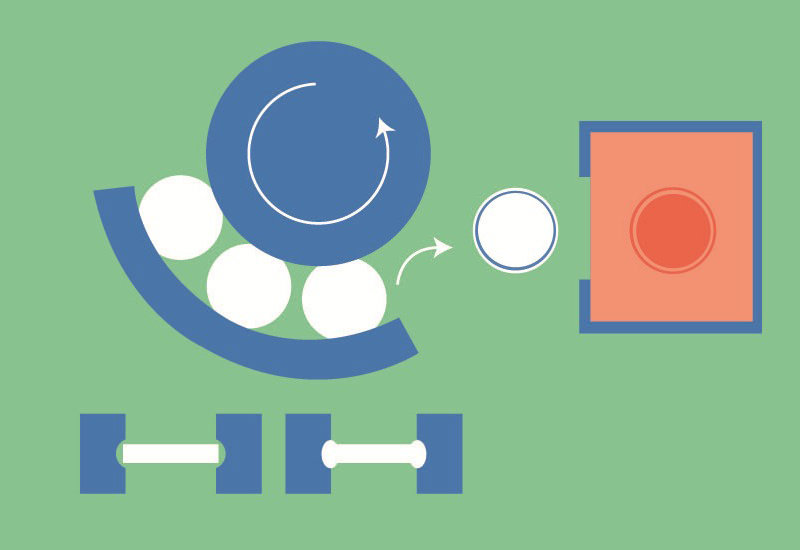

5. ふちをつける

貨幣のもようを出しやすいように、円形の周囲にふちをつける。円形を遠心力で回転させて、ふちを丸くつけるんだ。その後、円形を加熱してやわらかくする。金属は一度加工すると固くなるからだ。

6. 円形をあらう

円形を酸(さん)であらって、表面の酸化膜(さんかまく)や油を取りのぞく。それから水を切って、かんそう機にかけるよ。

ココをチェック!

円形は計数機で数を数えて、コンテナに入れられるよ。コンテナ1つで約6万8000まい入る。500円玉だったら3400万円にもなるよ。すごいね!

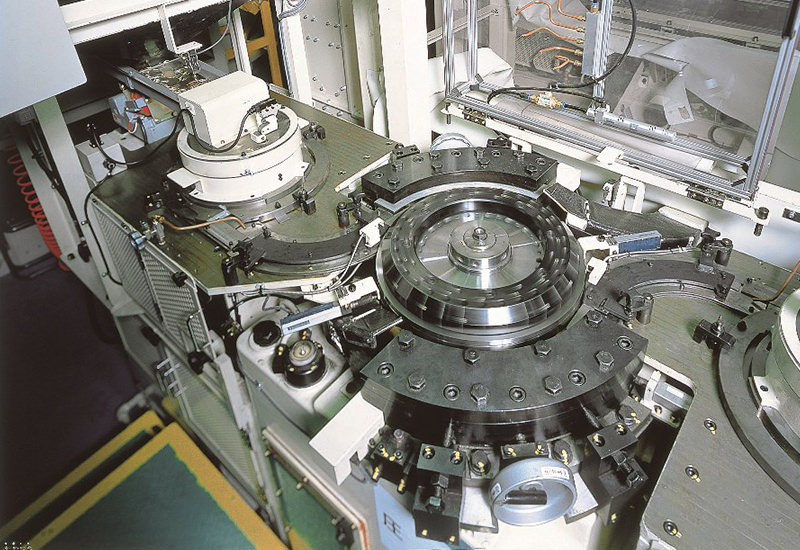

7. 圧印(あついん)してけんさする

極印(こくいん)を取りつけた圧印機で、表とうらのもよう(側面にギザギザのある貨幣は通しょう:ギザも)を同時にプレスする。1分間になんと750まいもプレスできるよ。

その後、こちらも1分間に750まいの速さで、貨幣のもようをチェック! けんさの機械には、あらゆる不合格品のデータが入っていて、それとてらし合わせて、きずのある貨幣などを取りのぞくよ。

ココをチェック!

- 極印はハンコのようになっていて、圧印すると正しい向きにもようがつくよ。

- 昔は人の目でけんさをしていたよ。どんなけんさをしていたのかな?

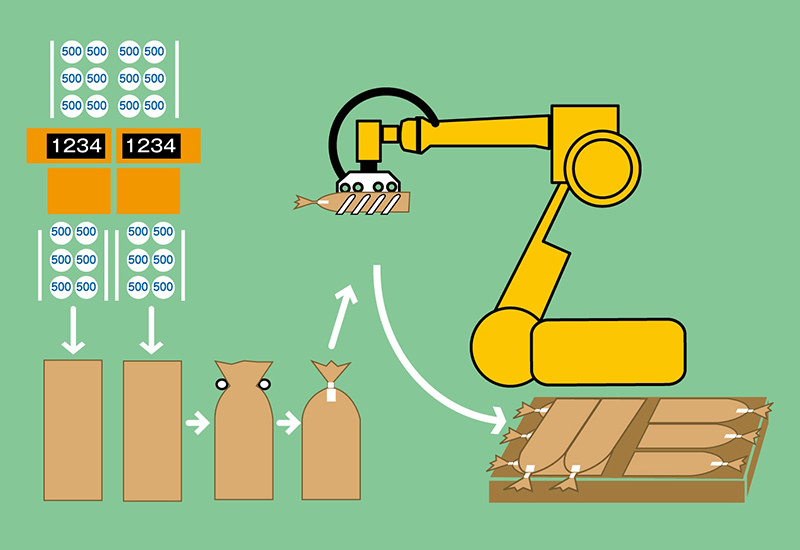

8. 数えて袋づめする

合格した貨幣は、数を数えて貨幣袋(かへいぶくろ)につめる。500円玉は1袋2000まい、1円玉は1袋5000まい、そのほかの貨幣は1袋4000まいだ。貨幣の種類によって袋をとじるバンドの色を変えているので、一目でどの貨幣が中に入っているのかがわかるよ。これで貨幣の完成だ!

ココをチェック!

その日につくられた、できたての貨幣が展示されているよ。

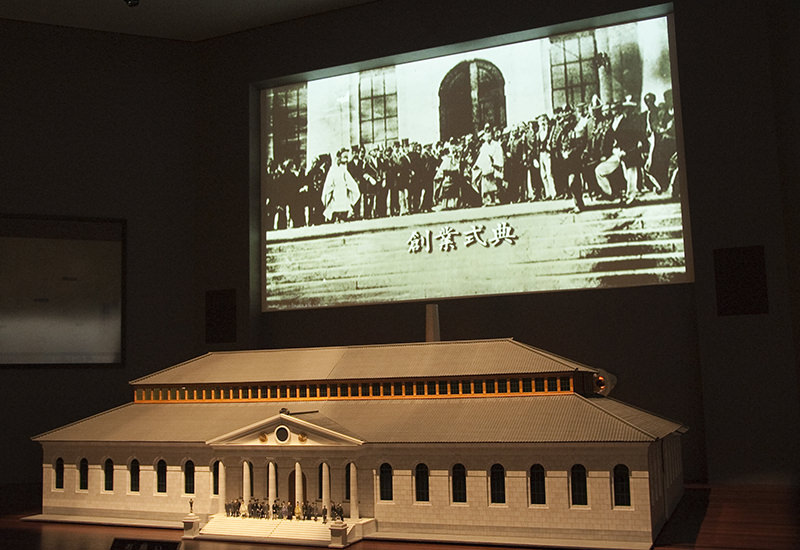

造幣博物館を見学

造幣博物館(本局)は、造幣局の敷地内にのこる明治時代の西洋風建物(当時の発電所)を博物館にしたものだよ。

館内には、造幣局ができた当時に使われていたガス燈(とう)や大時計、大判・小判などの古い貨幣や、近年発行された日本の貨幣や海外貨幣、勲章(くんしょう)・金属工芸品など、約4000点が展示されている。

貨幣について楽しみながら学べる博物館(もしくは展示室)は、工場見学可能な東京支局と広島支局にもあるので、自由研究にはぴったりだ!

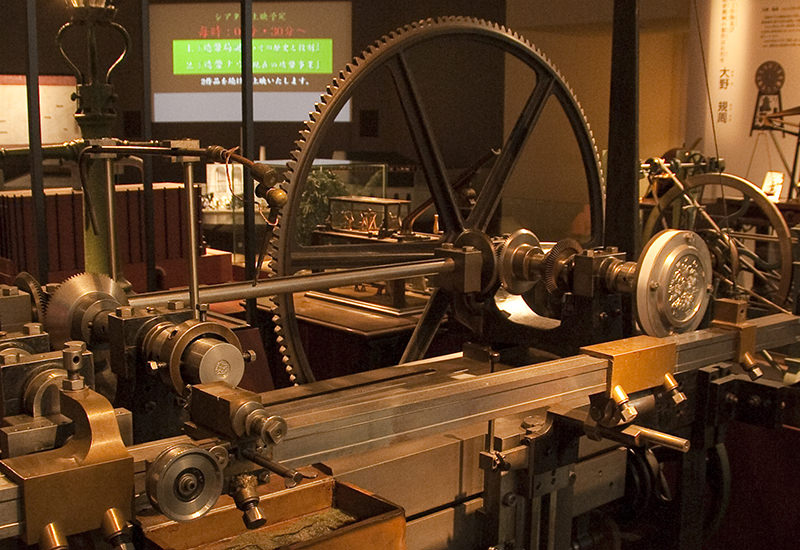

造幣の歴史

明治新政府がつくった造幣局の当時のようすを、くわしく知ることができる。展示されている当時使われていた機械からは、歴史が感じられるよ。また造幣局の仕事をしょうかいしたコーナーもある。工場見学で見てきたことをここでおさらいしよう!

ココをチェック!

えいぞうシアターでは、貨幣のつくり方についてよくわかるシアター上映も行われるよ。時間があれば、工場見学の前に見るのもおすすめだ。

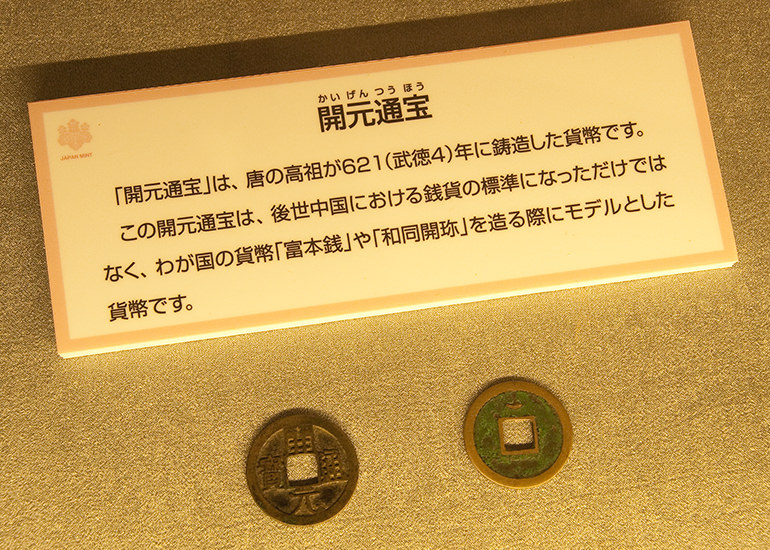

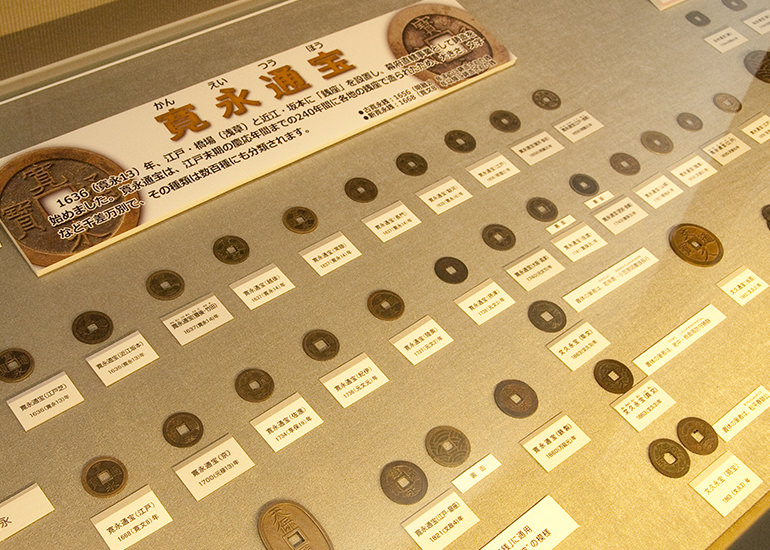

貨幣コレクション

古代につくられた中国貨幣をはじめ、日本貨幣の古いものから新しいものまで展示されている。また、記念貨幣や世界各国のいろいろな貨幣もたっぷり見ることができる。

日本で最初の貨幣「富本銭(ふほんせん)」や「和同開珎(わどうかいちん)」をつくるモデルとなった中国の貨幣。

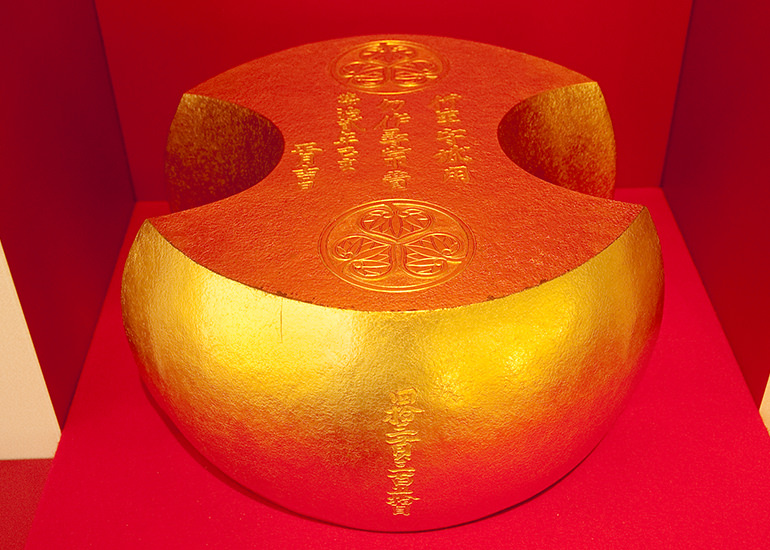

豊臣秀吉がつくったごうかな大判。現存数がとても少なくめずらしいもの。

右:天正長大判(てんしょうながおおばん)

こちらも豊臣秀吉がつくったもの。世界最大級の金貨だ。

豊臣秀吉や徳川幕府がひじょう用や軍事用に、大判2000まいぶん(約330kg)でつくったもの(レプリカ)。

江戸時代の1636年から240年もの間つくられていた貨幣。

明治新政府が当時の造幣技術をつめこんでたん生させた金貨幣。

記念貨幣の中で、世界で最も美しいとたたえられ、賞を受賞した日本の貨幣だよ。

海外記念貨幣

オリンピックメダル、勲章・褒章

造幣局では、オリンピックメダルや国民栄誉賞(こくみんえいしょしょう)のたてもつくっているよ。そのほかに、勲章・褒章も間近で見ることができる。

体験コーナー

時代げきに登場するねずみ小僧(こぞう)がかついている千両箱の重さや、貨幣袋をじっさいに持って重みを体感することができるよ。

袋づめされた貨幣を持ち上げてみよう。どれが一番重たいかな?

本物の金塊と銀塊にさわることができるよ。さわりくらべをしてみよう。

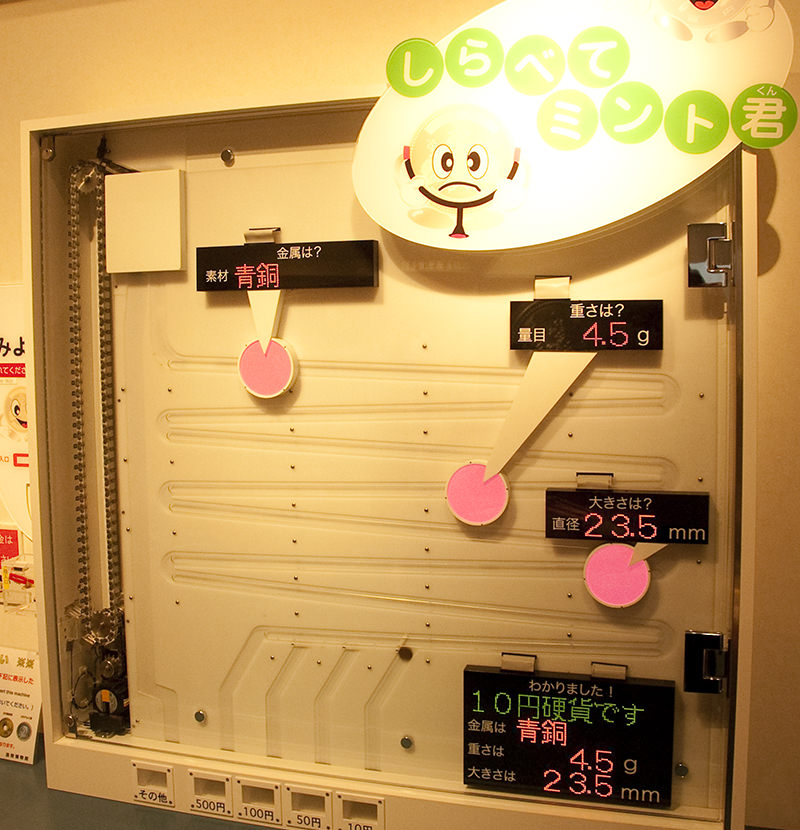

げんざい使われている貨幣の大きさ、重さ、素材を調べることができる機械。

じしゃくを使った貨幣選別機。材質のちがいでコインの落下する位置が変わるよ。

右:おもしろコインパズル

20円金貨、500円貨幣、寛永通宝などの木製のパズルで遊べるよ。