懐中電灯 の作 り方

用意 するもの

・工作用紙

・アルミテープ

・黒画用紙

・電池ボックス(単2形用) 2個

・豆電球(2.5V/0.3Aのもの)

・豆電球用のソケット

・導線

・乾電池(単2形)2本

・はさみ

・カッター/カッターマット

・のり

・セロハンテープ

・両面テープ

・ペン

・じょうぎ

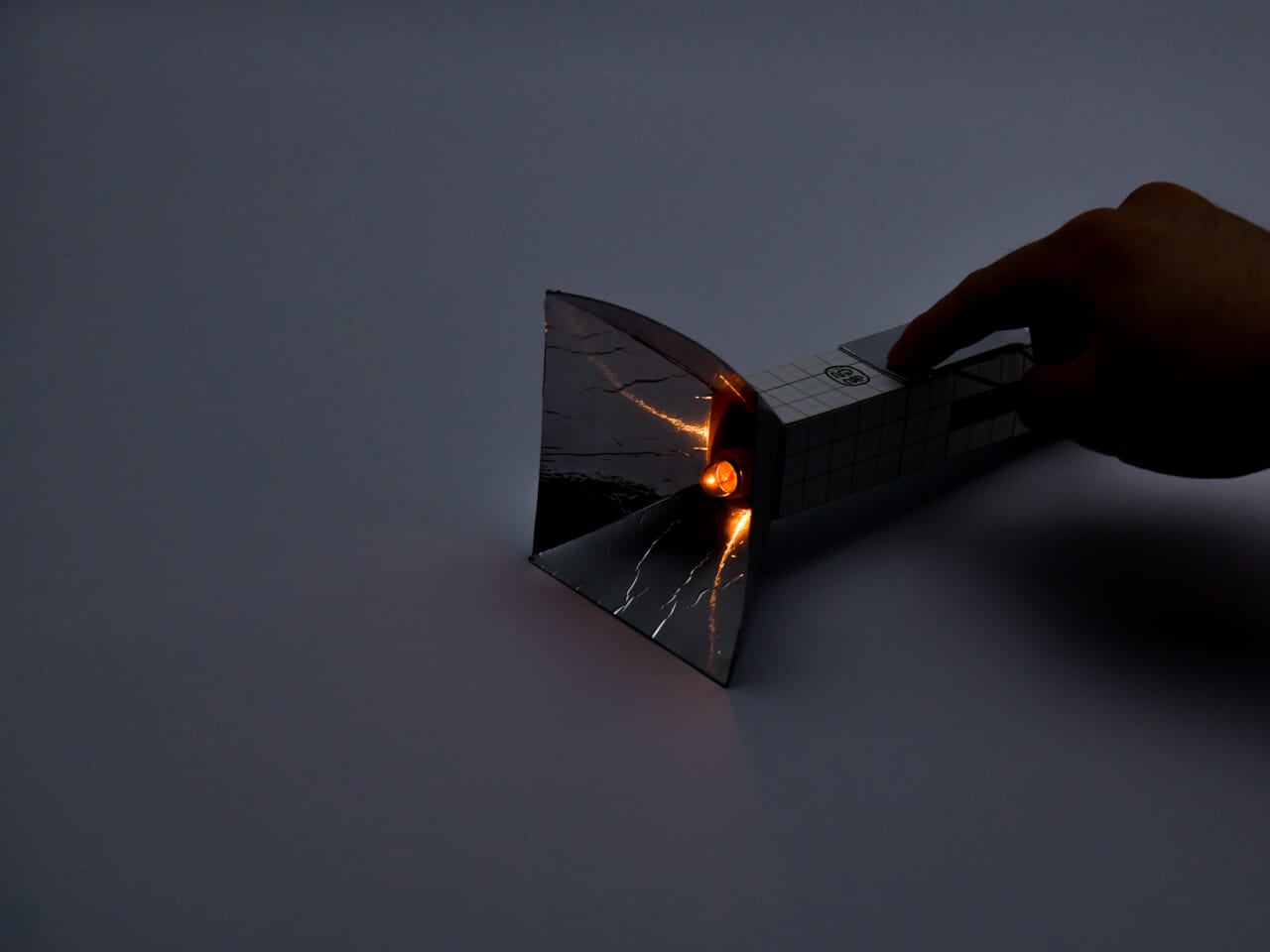

<ヘッドユニットをつくる>

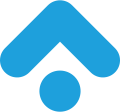

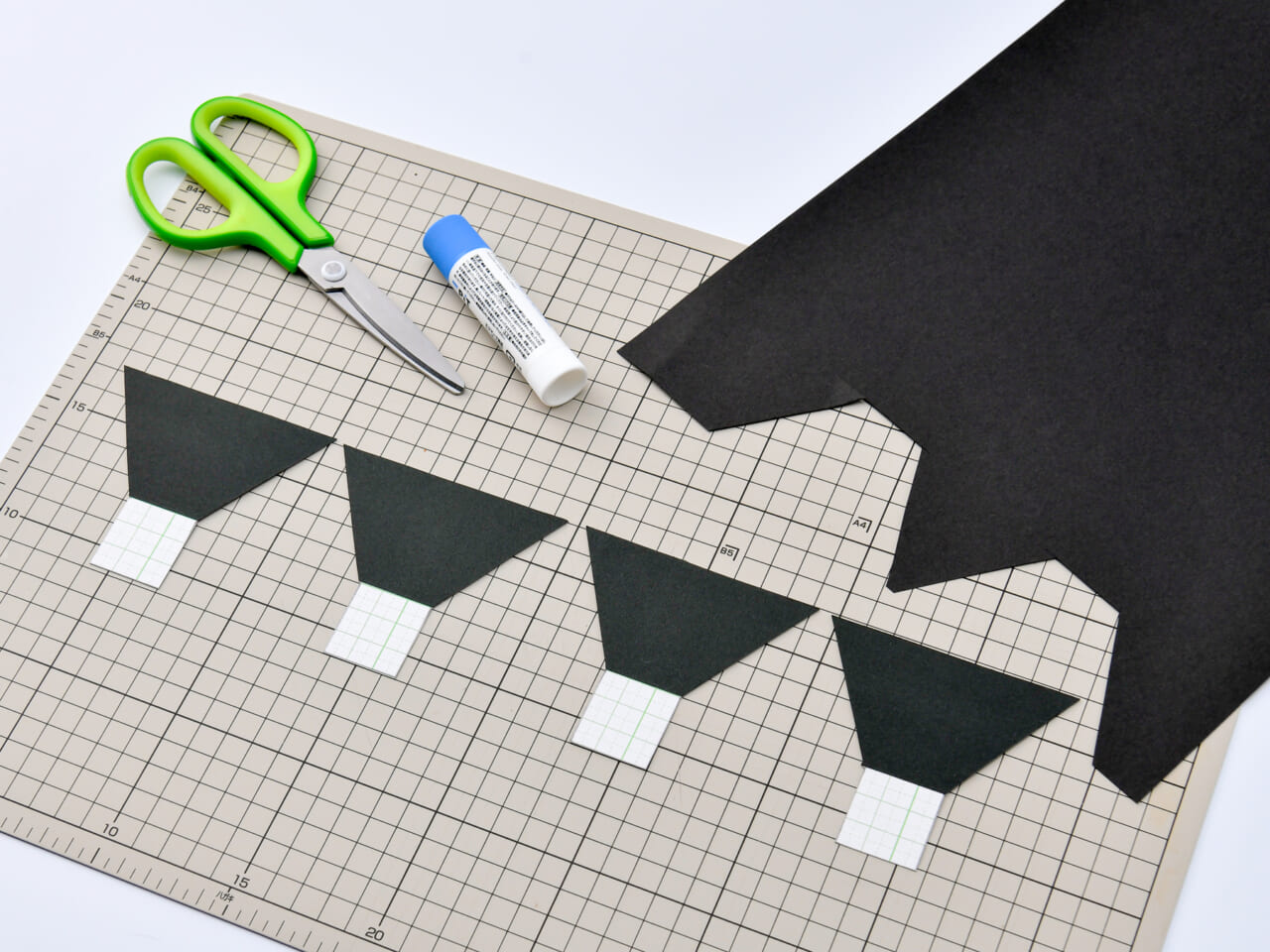

[1]

工作用紙を写真の形に切る。これを8枚つくる。

※カッターやはさみを使うときはおうちの人といっしょに作業し、手を切らないよう注意する。カッターを使うときはカッターマットを下に敷く

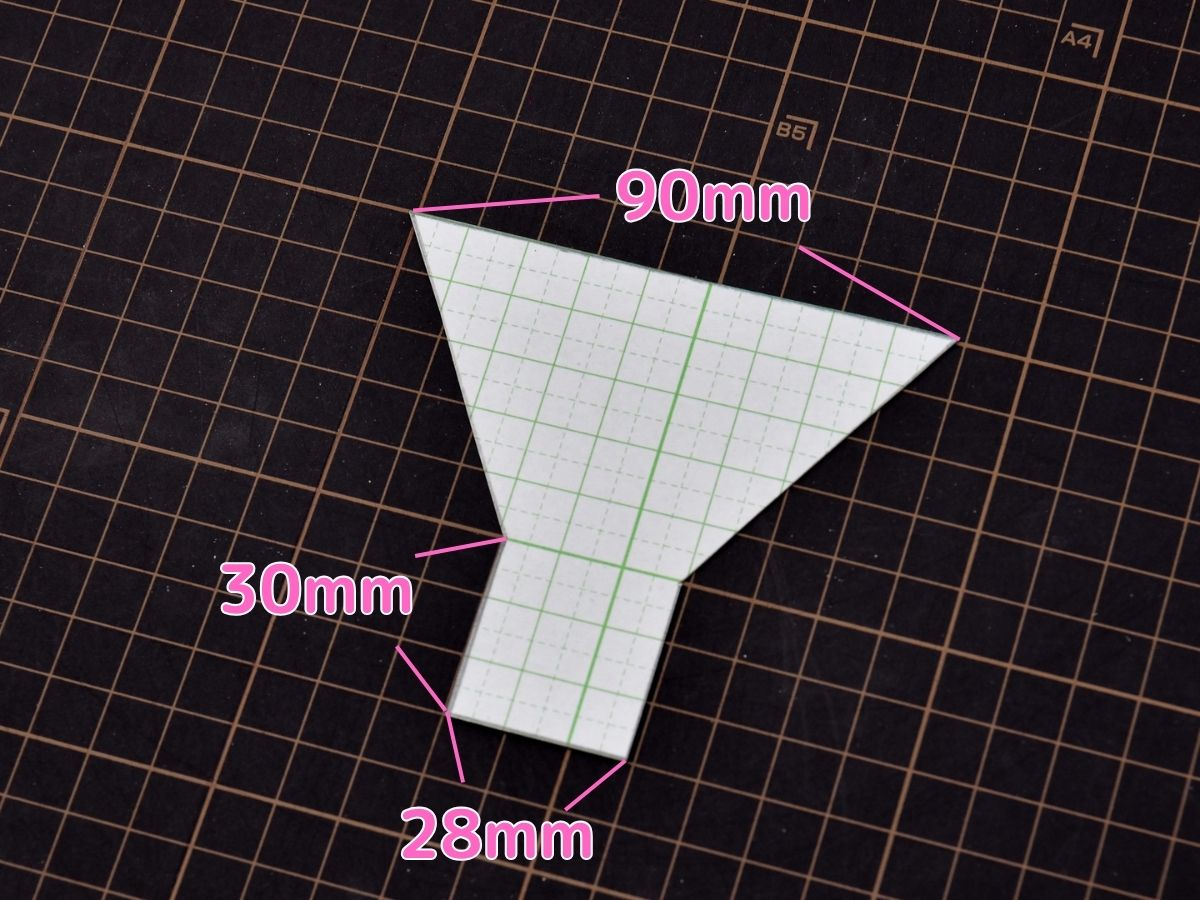

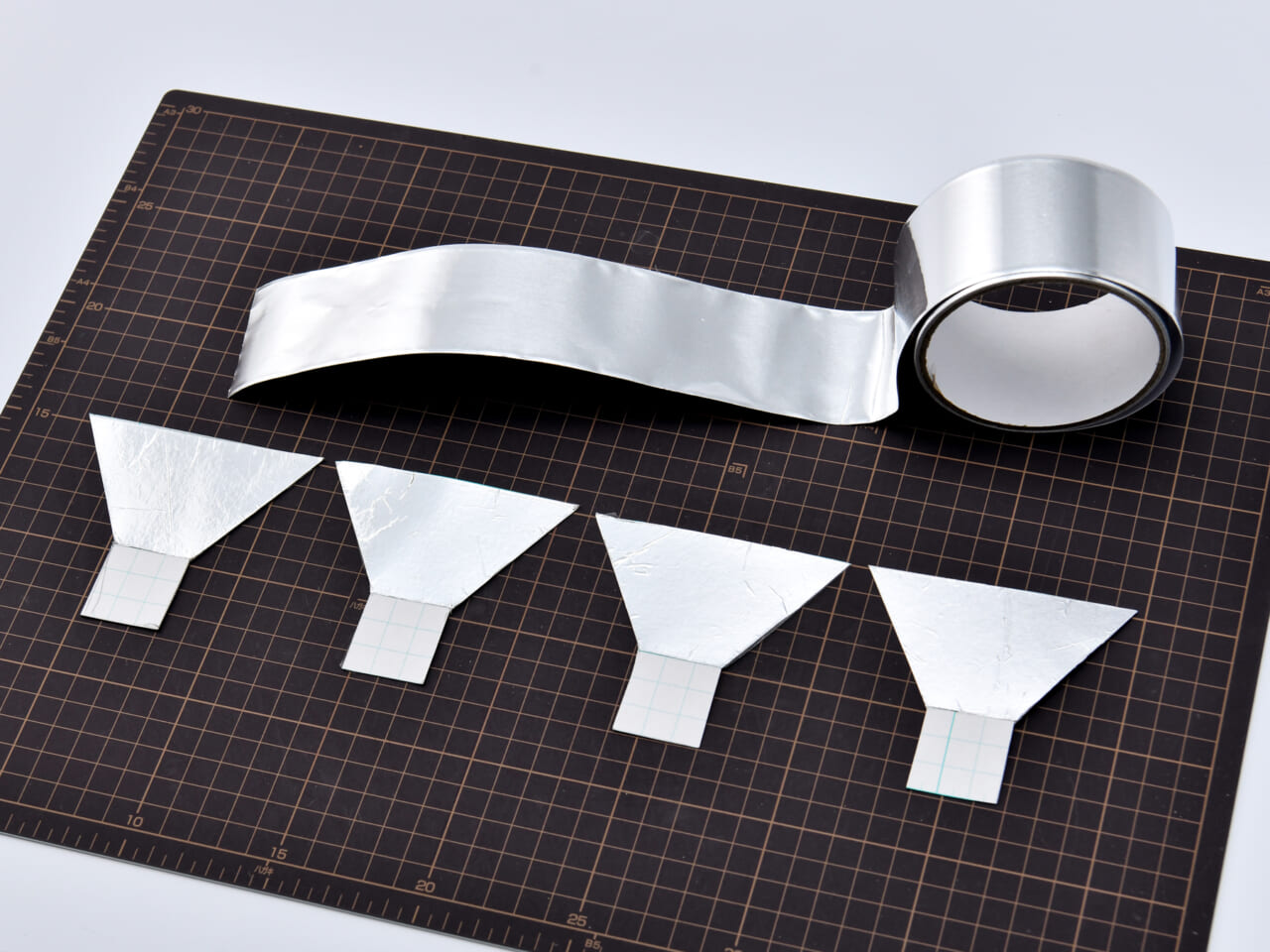

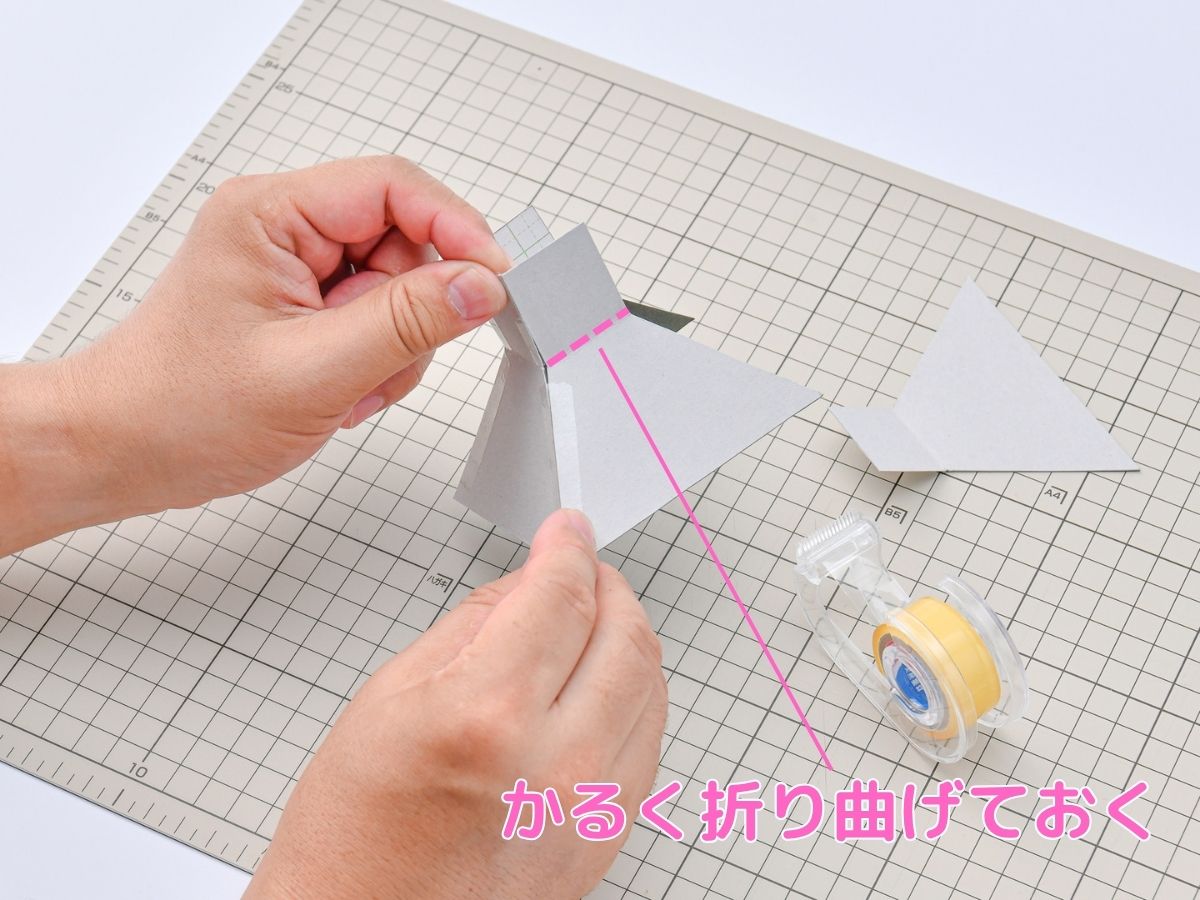

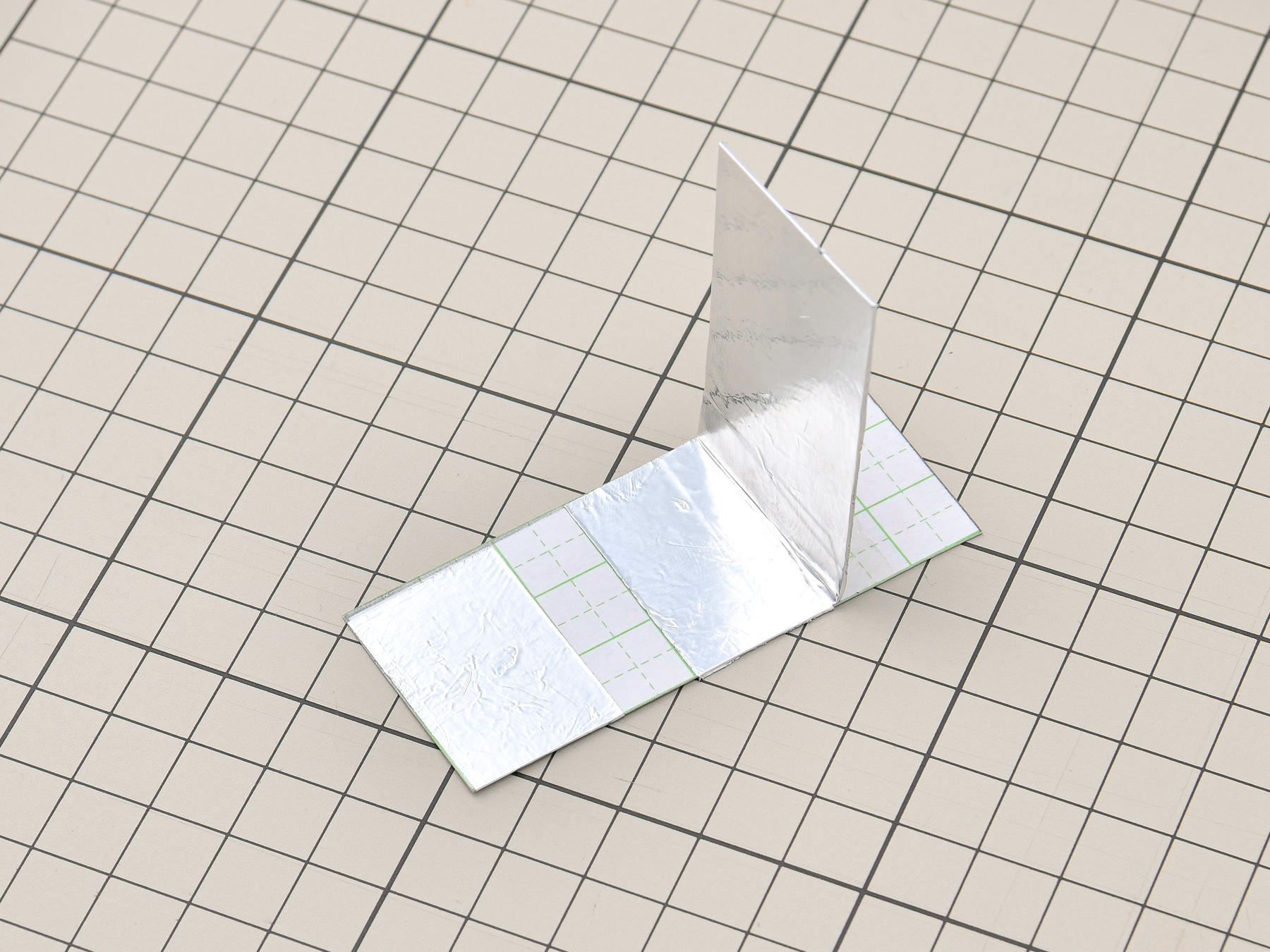

[2]

1のうち、4枚にアルミテープをはる(写真の部分)。残りの4枚にのりで黒画用紙をはる(写真の部分)。はみ出たアルミテープや黒画用紙は切り取る。

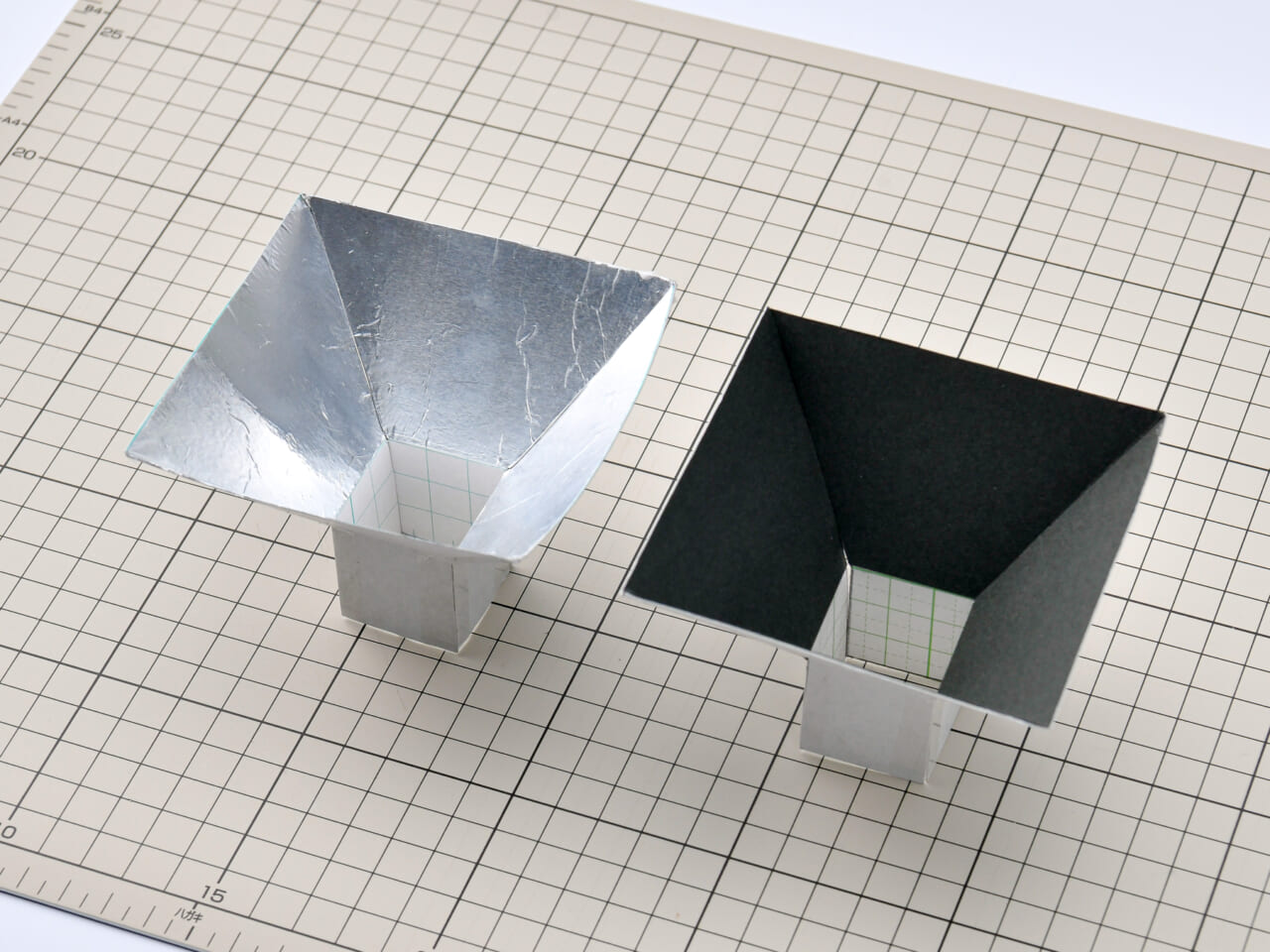

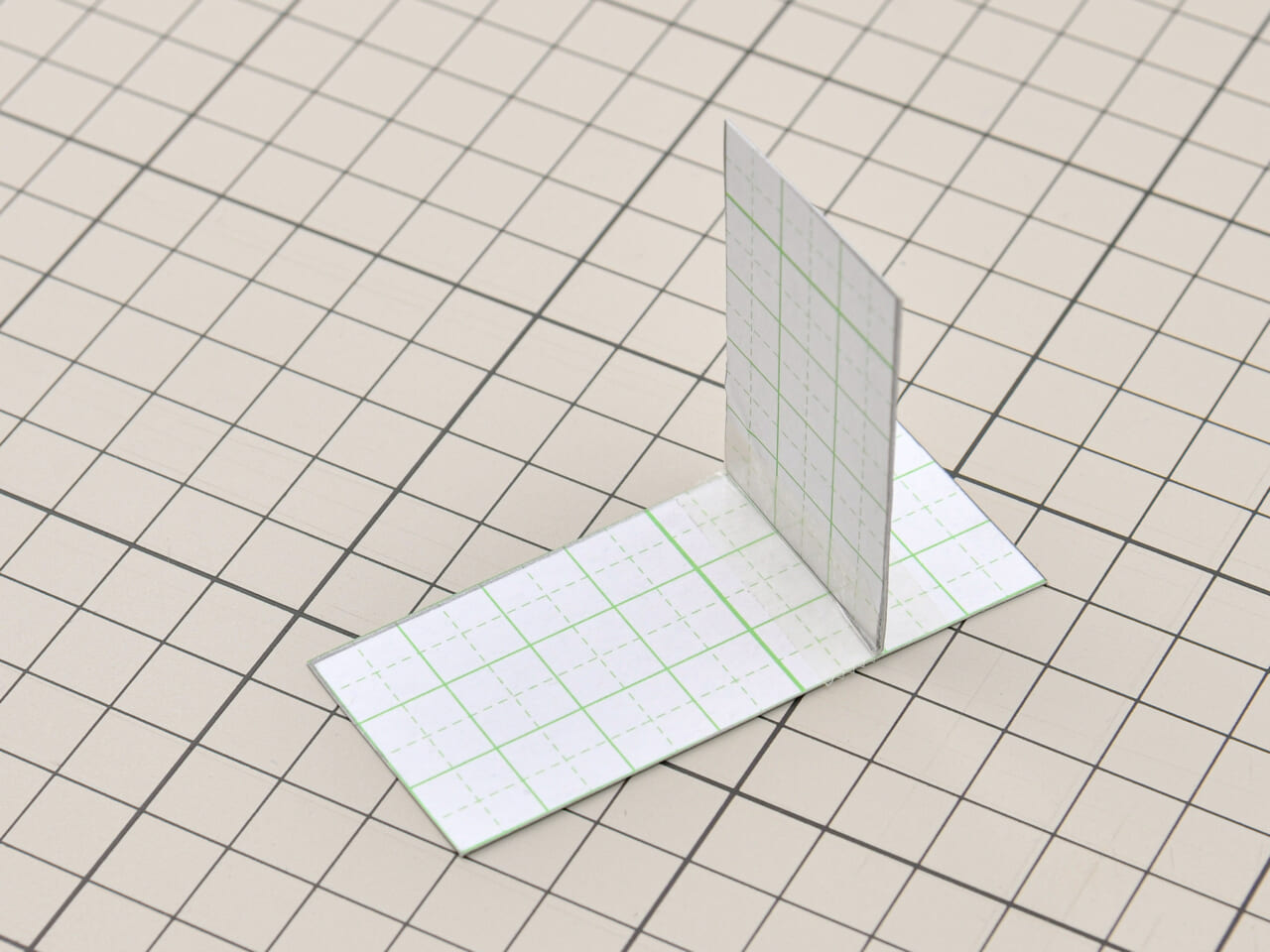

[3]

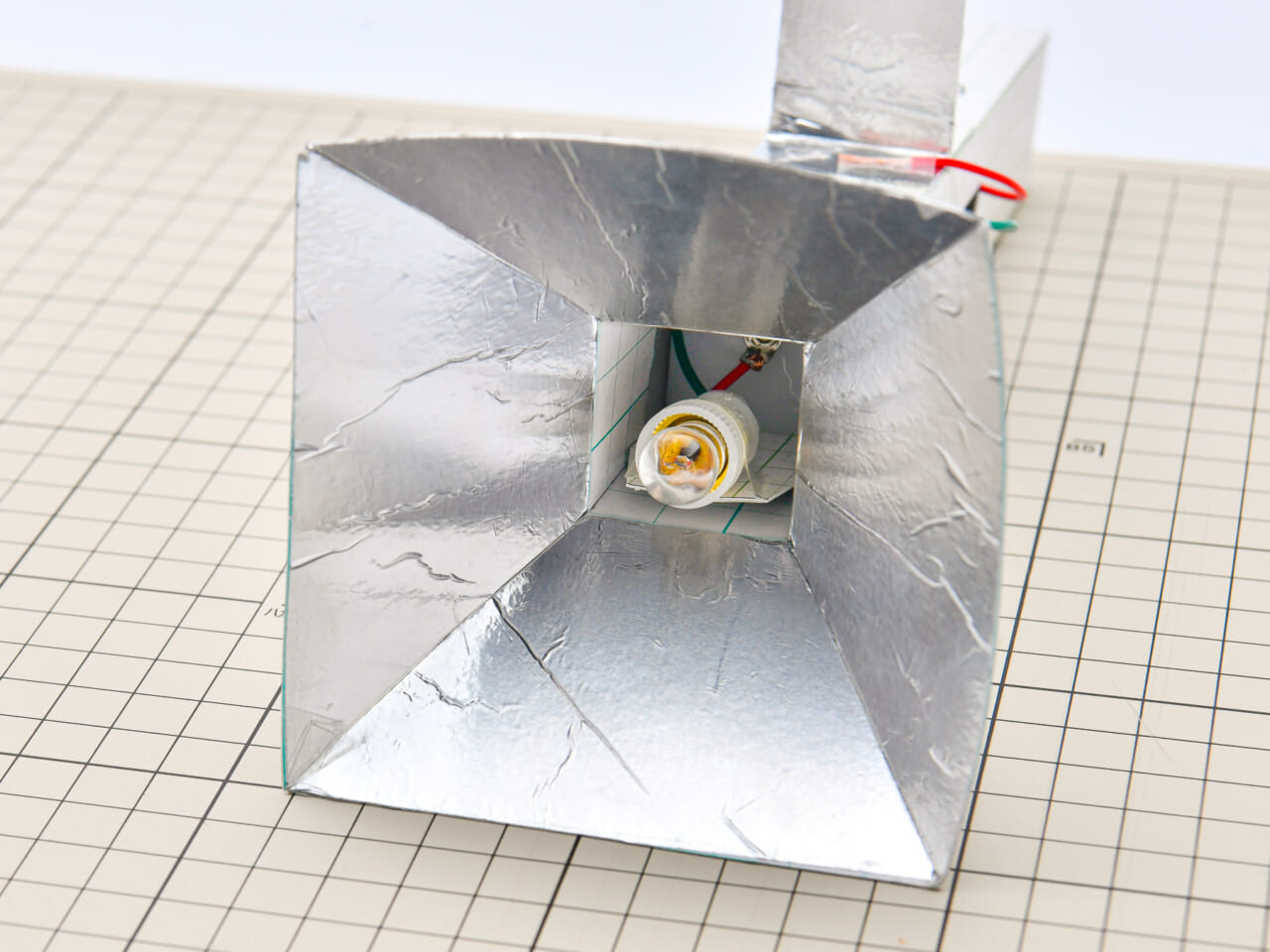

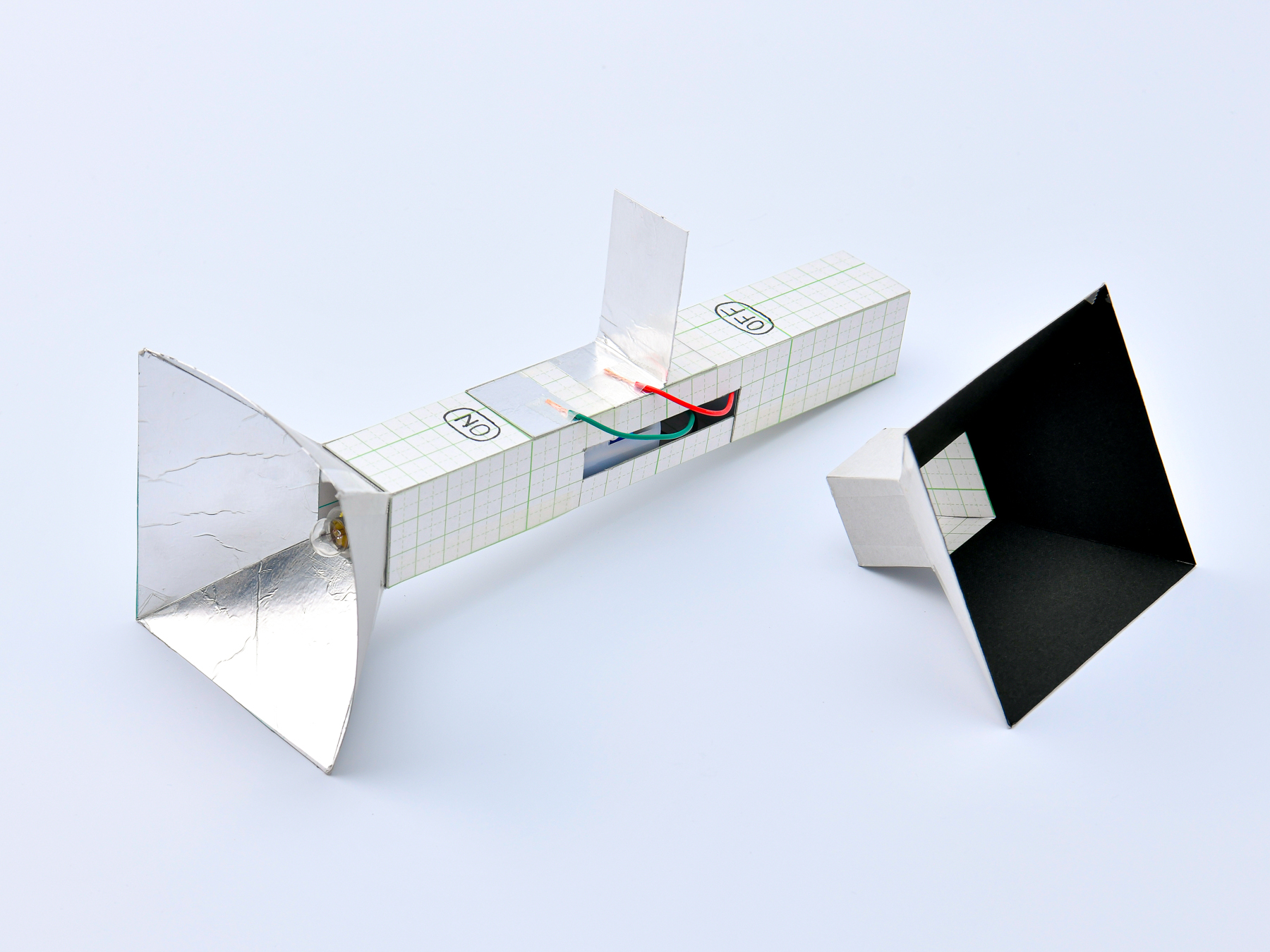

それぞれ4枚を組み合わせて写真のような形にセロハンテープではりつける。

これで懐中電灯の先につける2種類のヘッドユニットのできあがり!

<本体 をつくる>

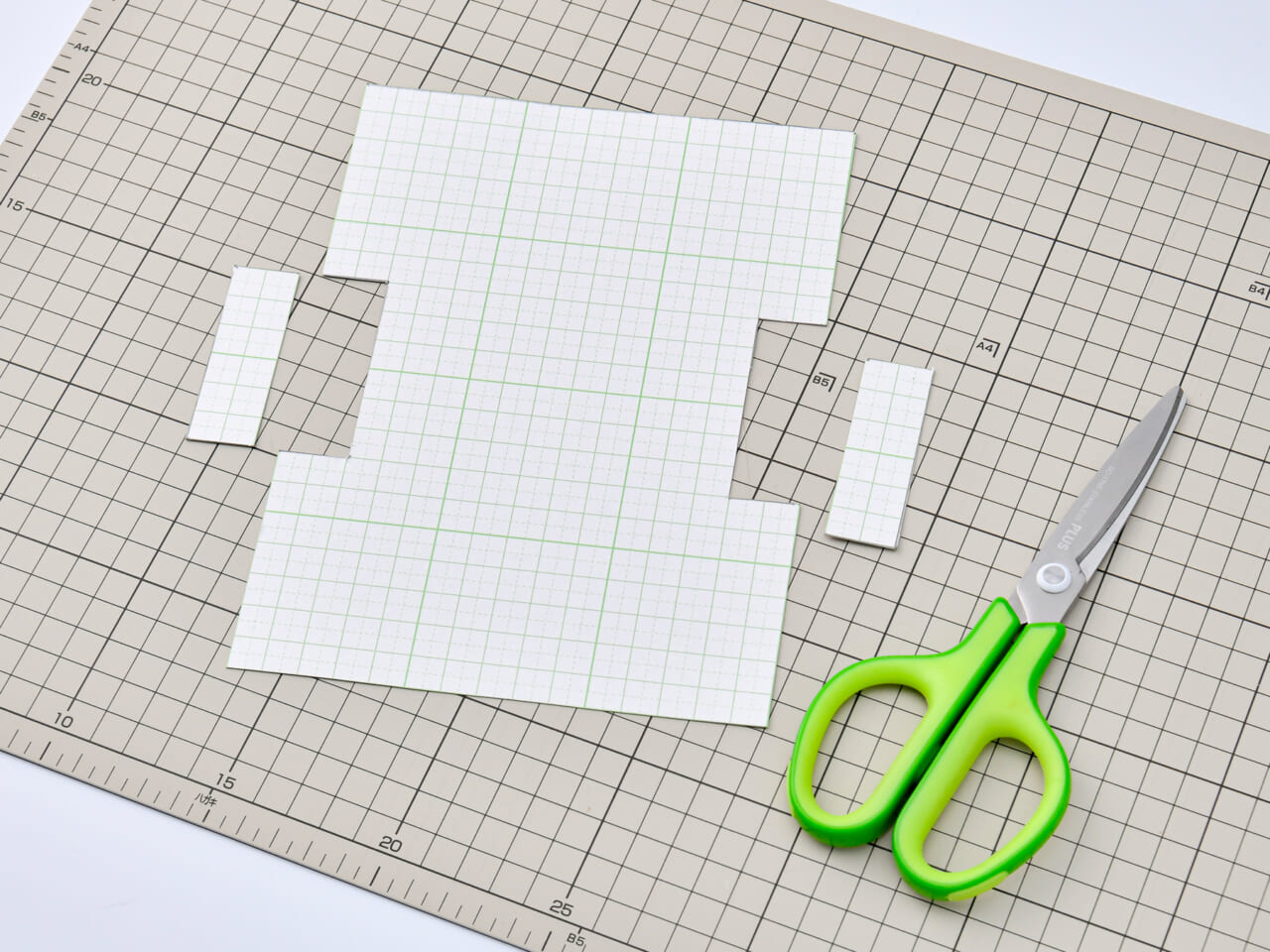

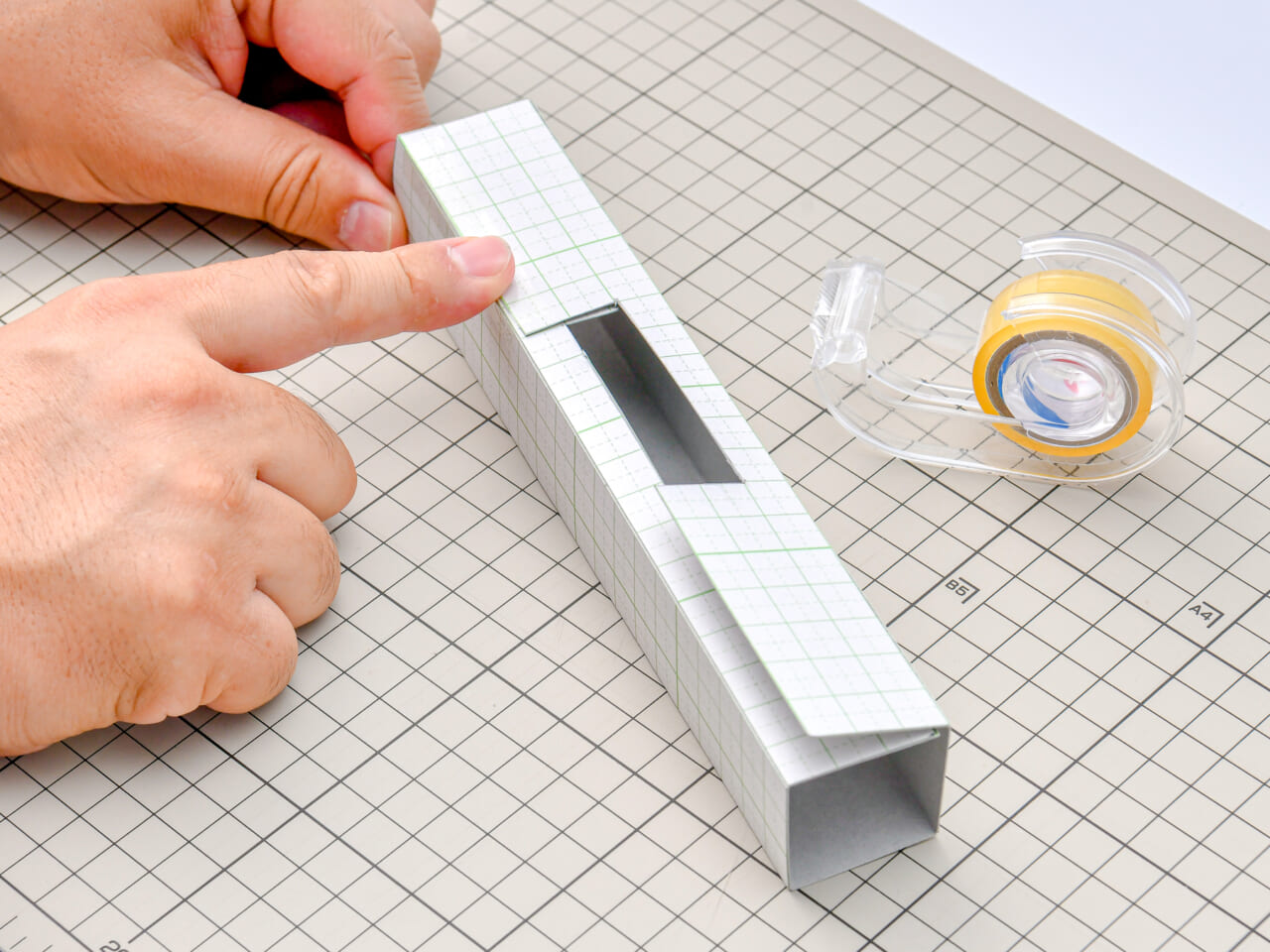

[4]

工作用紙(200mm×150mm)を写真のように切り、四角の筒の形に折り曲げてセロハンテープでとめる。折りづらいときは、カッターでかるくなぞって折り目をつけよう。

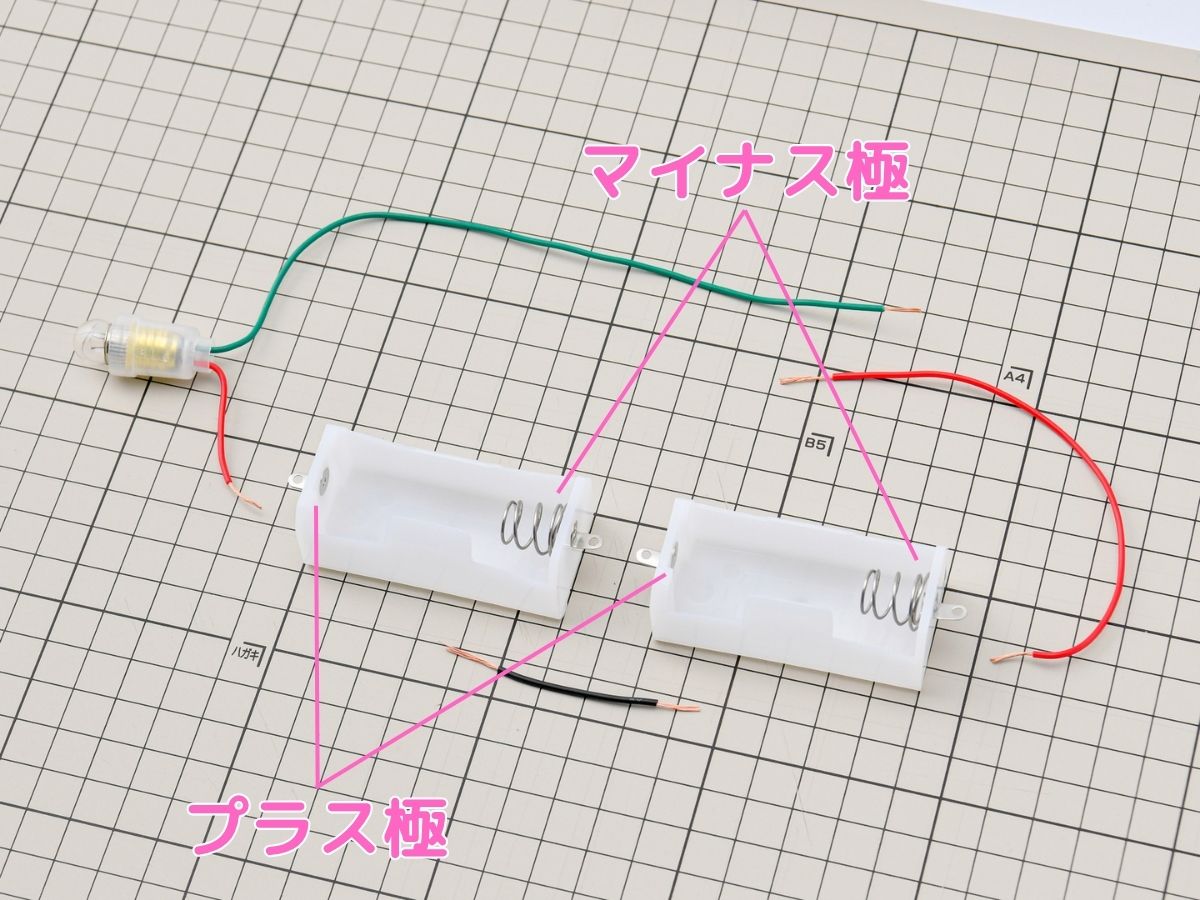

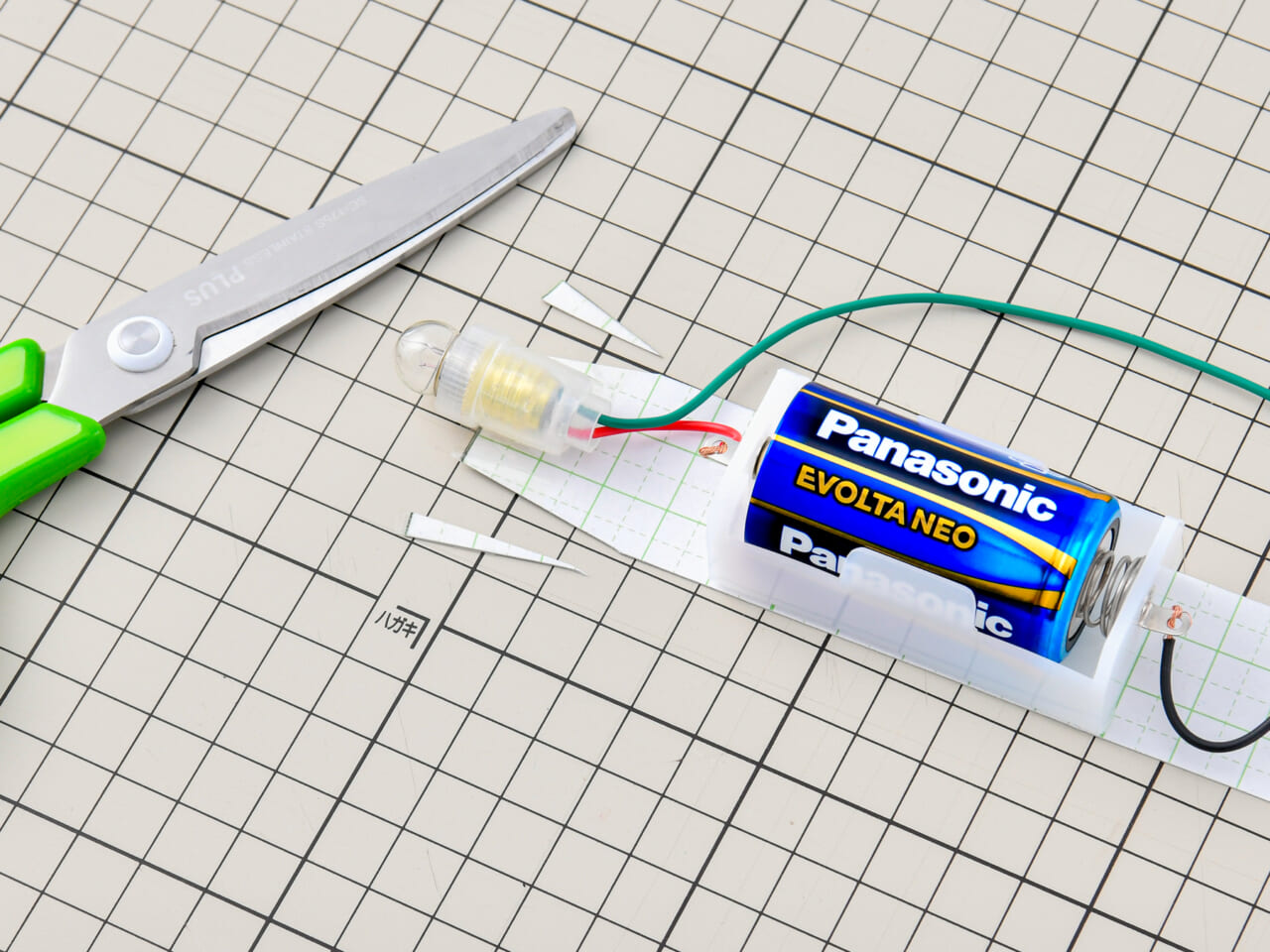

[5]

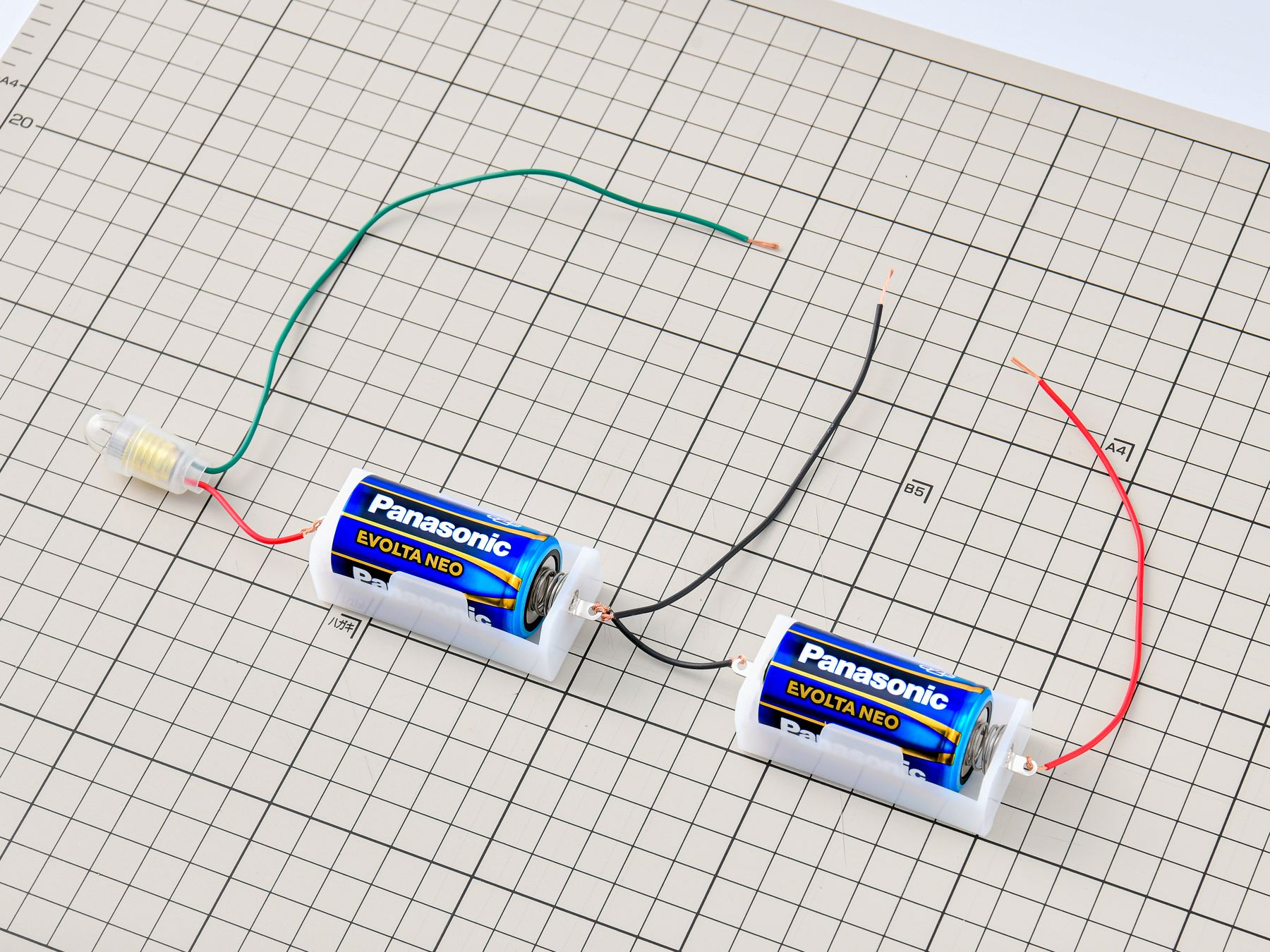

写真のように、豆電球をつけたソケット、電池ボックス2個、導線2本を用意する。電池ボックスは、一方のマイナス極と、もう一方のプラス極を導線でつなぐ。この向きを間違えないように注意しよう。

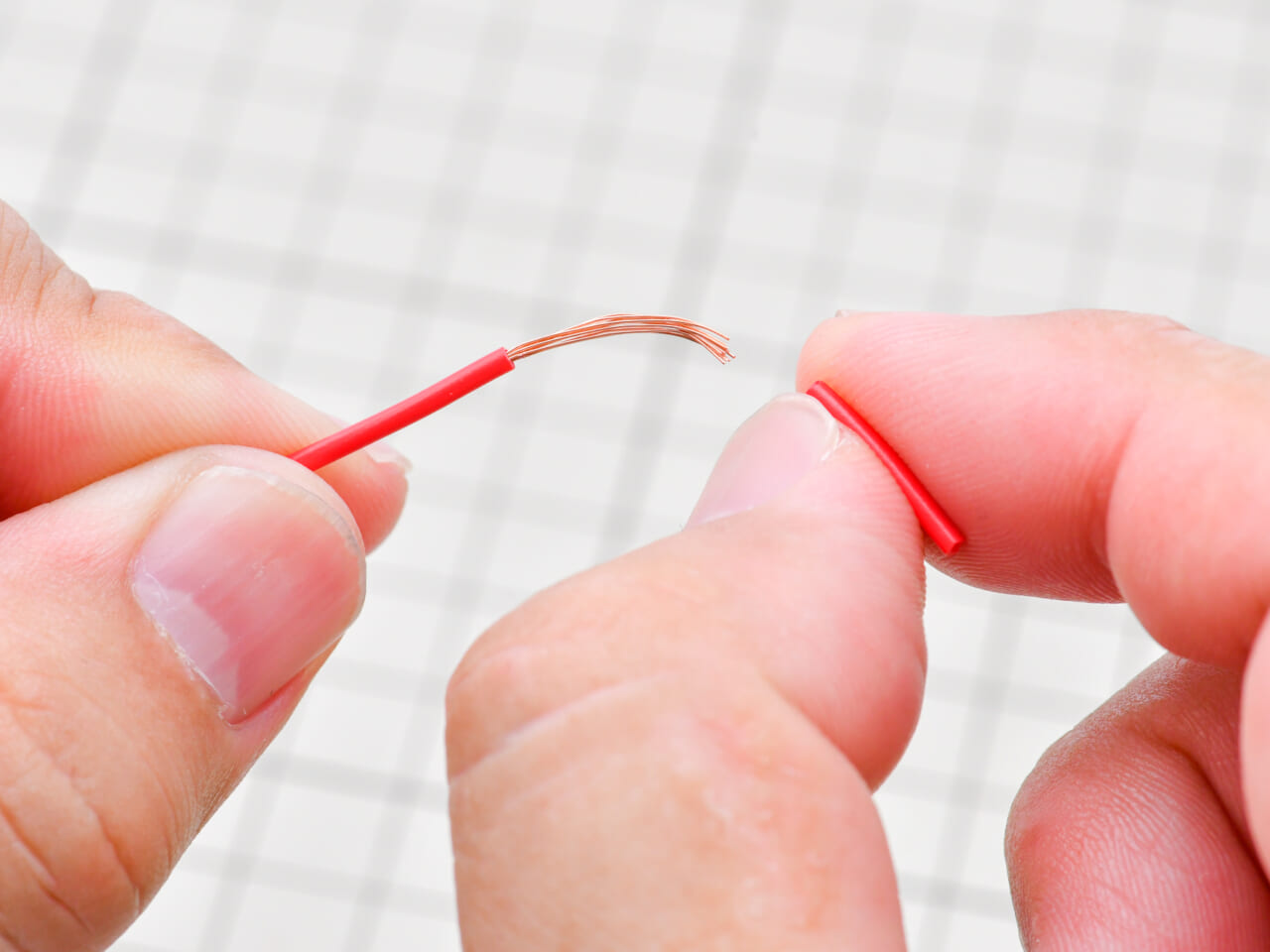

導線の先のほうは、中の線を切らないように、外側のビニルだけにはさみで少し切りこみを入れ、むいておく。

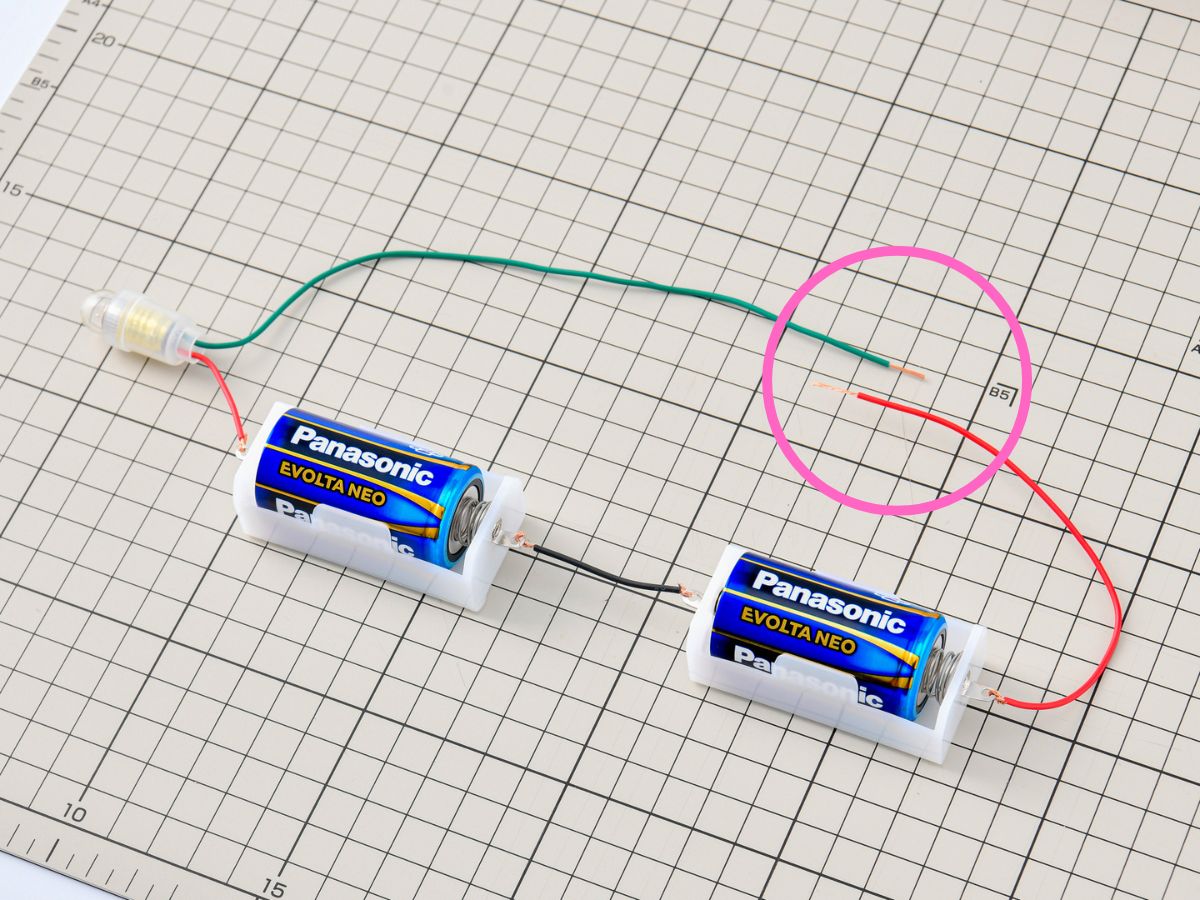

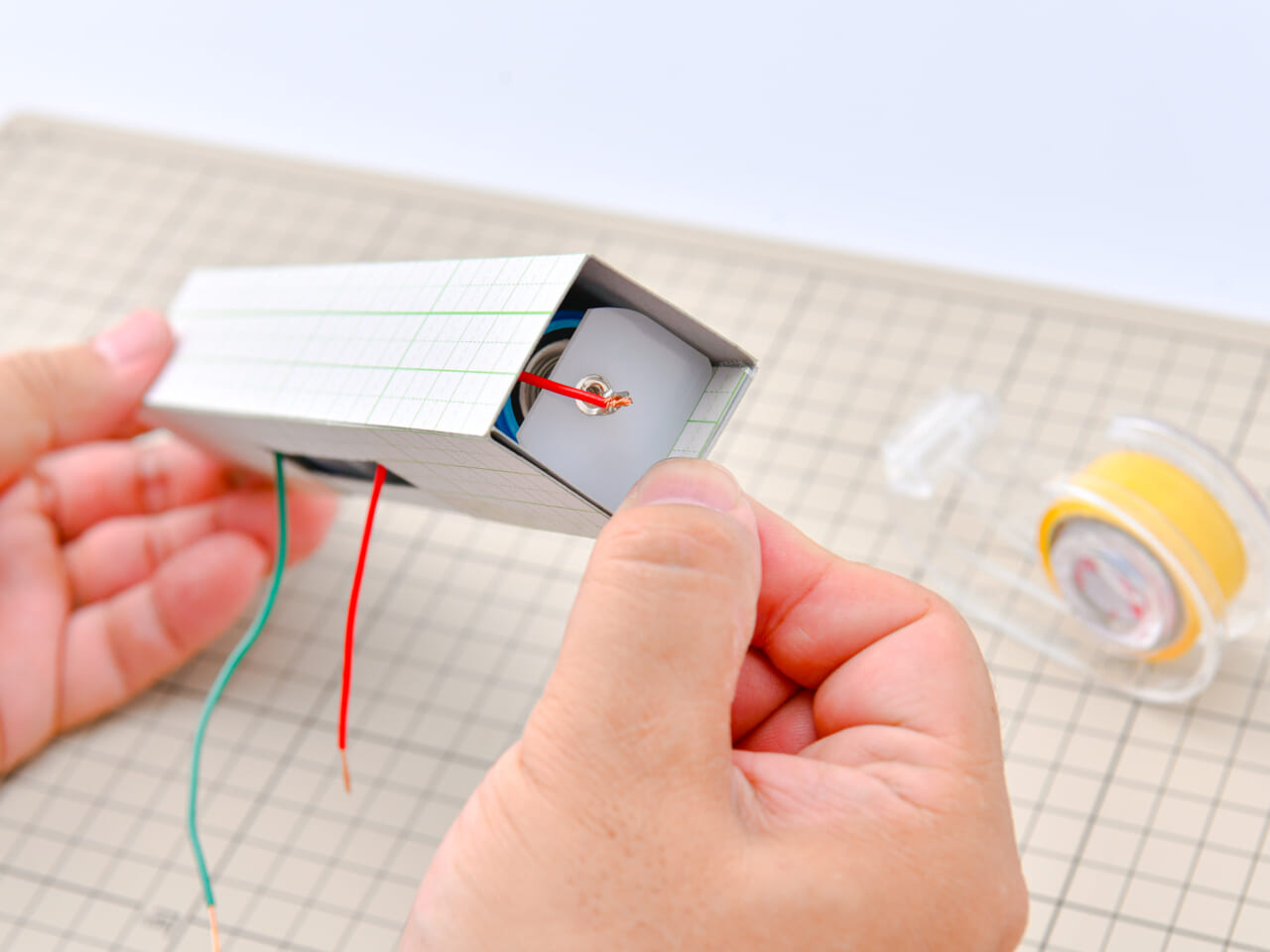

[6]

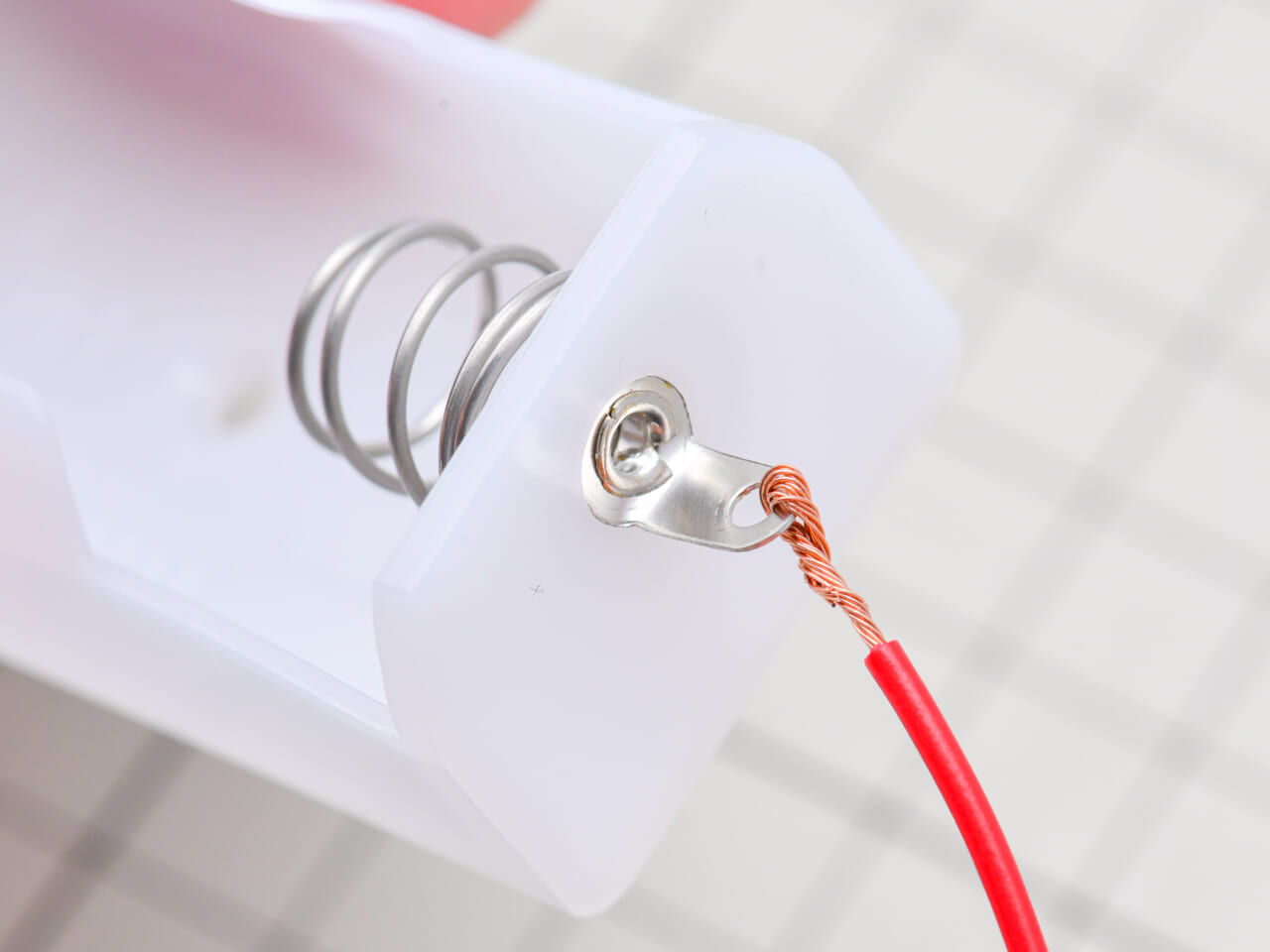

豆電球をつけたソケットの導線と電池ボックス2つの接点金具を写真のように導線でつなぐ。この状態で、写真の丸で囲った導線の先同士をつなげると、豆電球が光るよ! やってみよう。

<豆電球が光らない場合>

・乾電池の向きを確認する

・ソケットに豆電球がおくまでしっかりはまっているかを確認する

・乾電池が新しいものを使っているか確認する

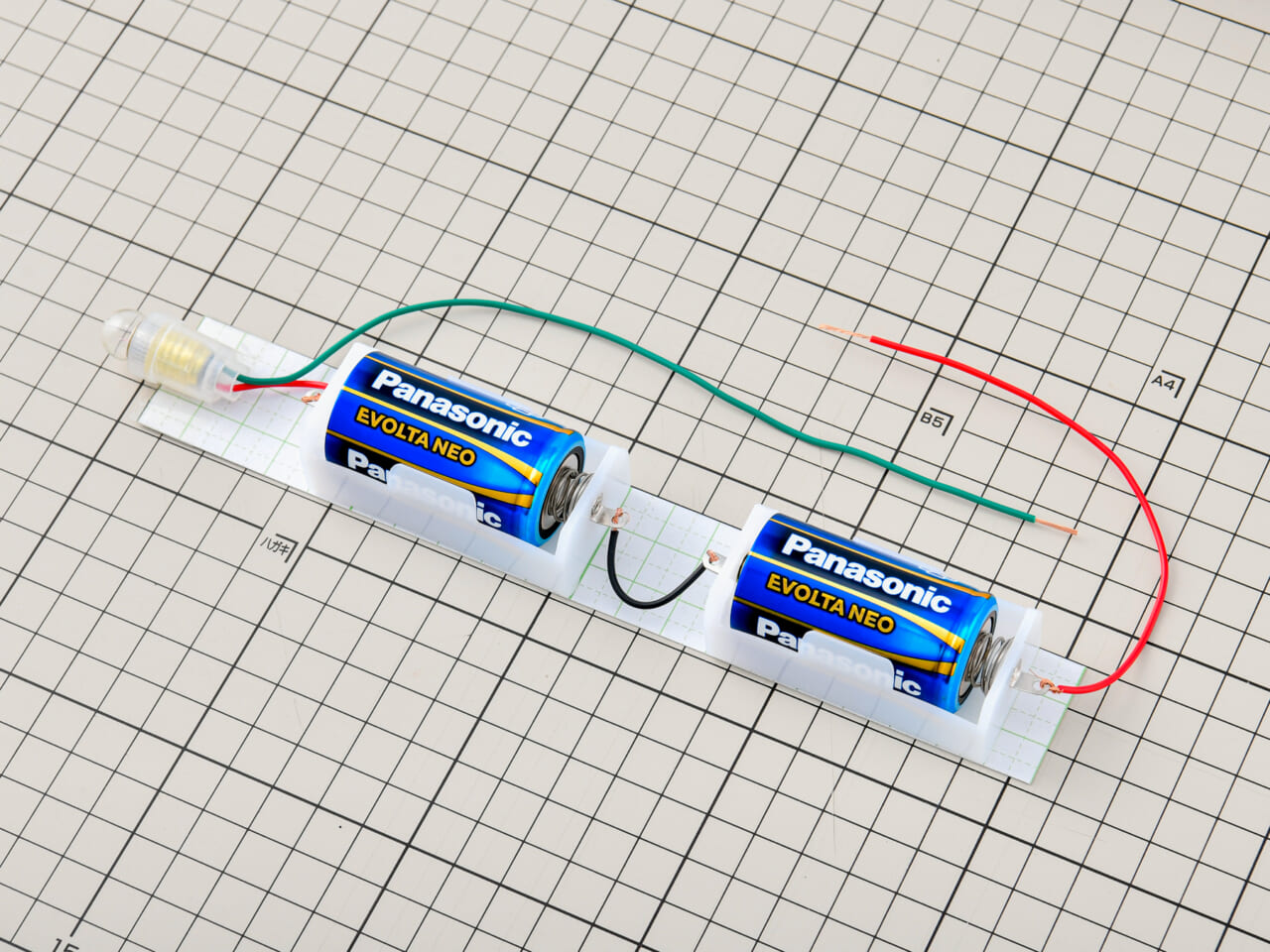

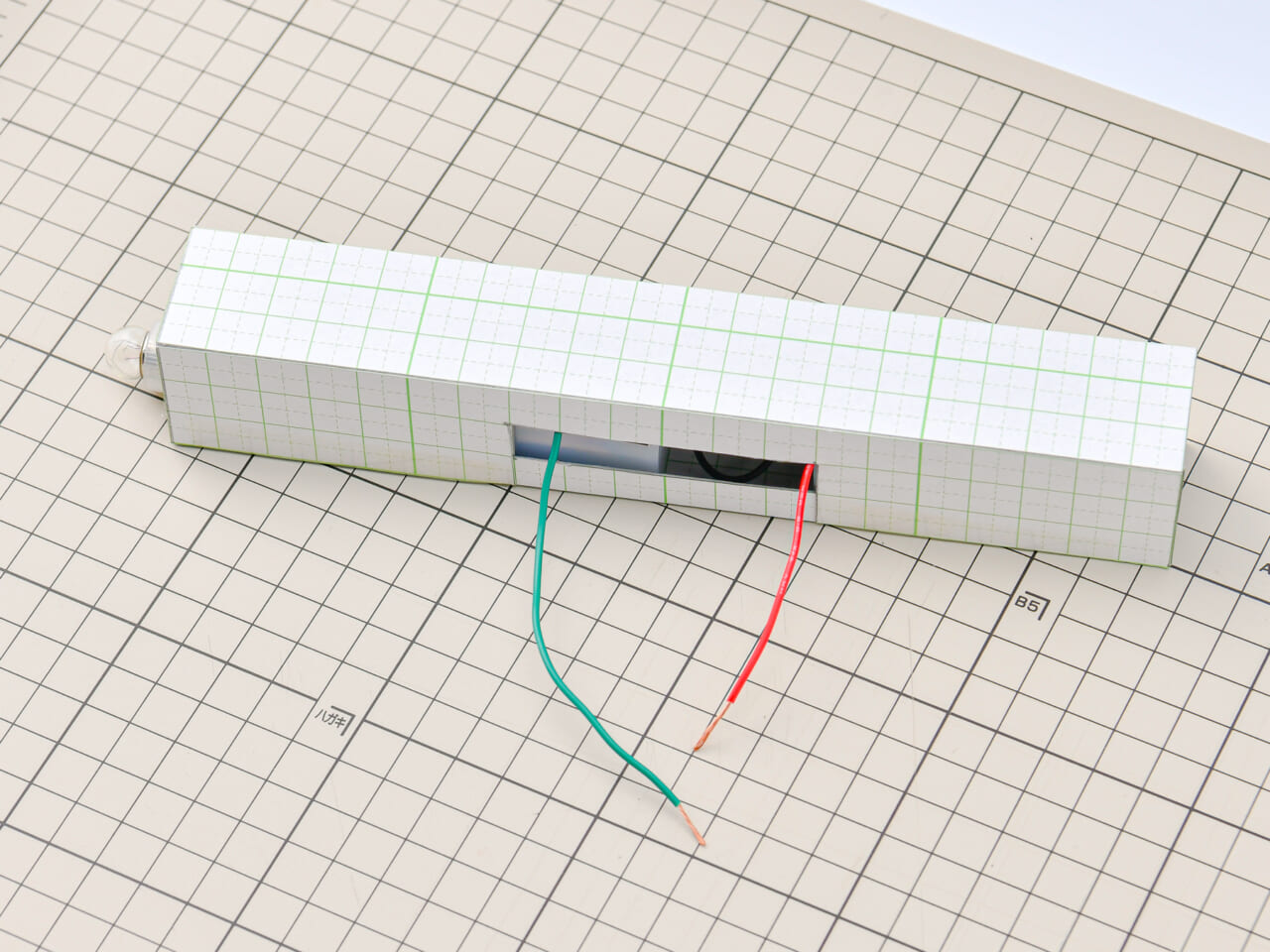

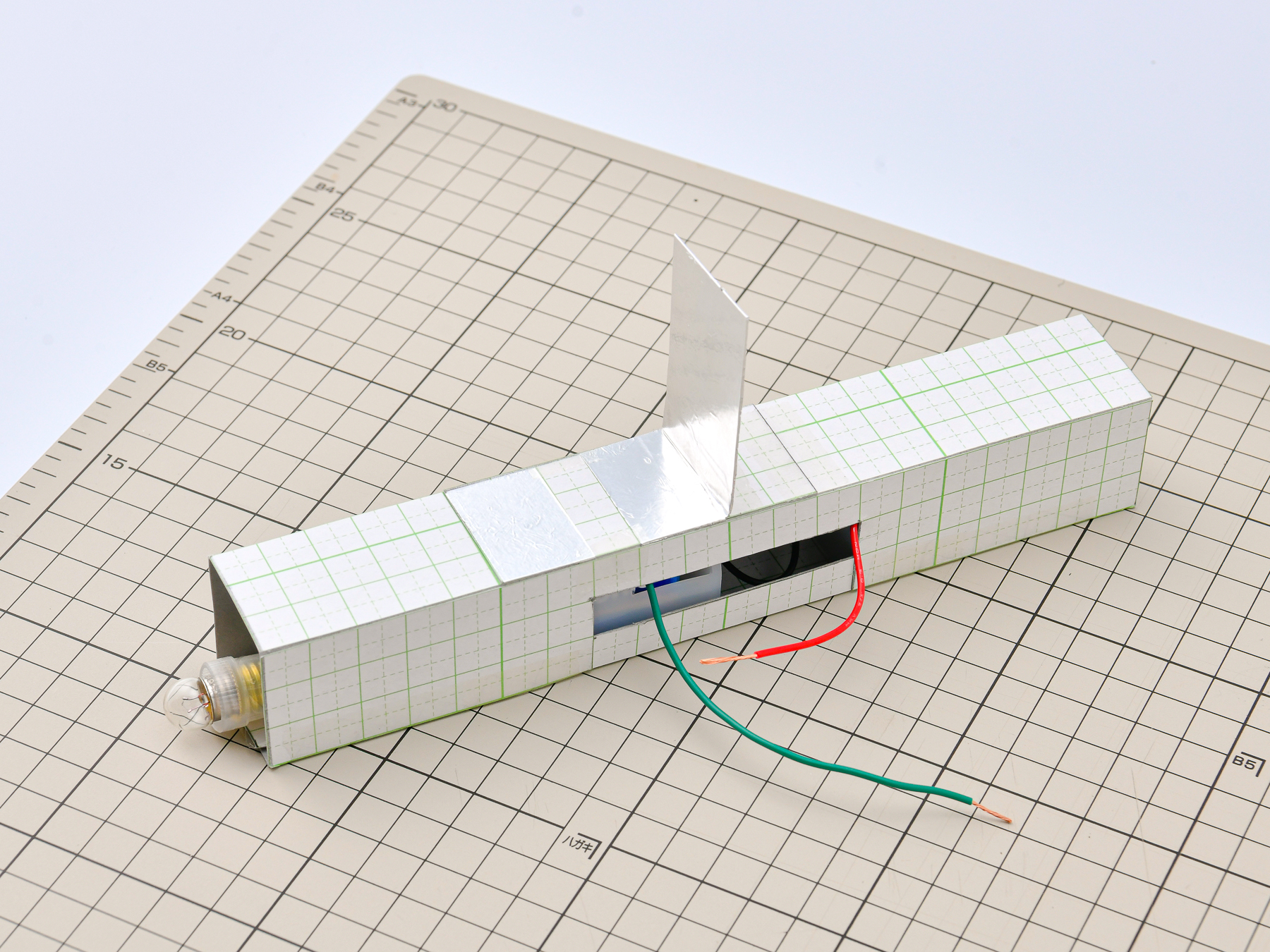

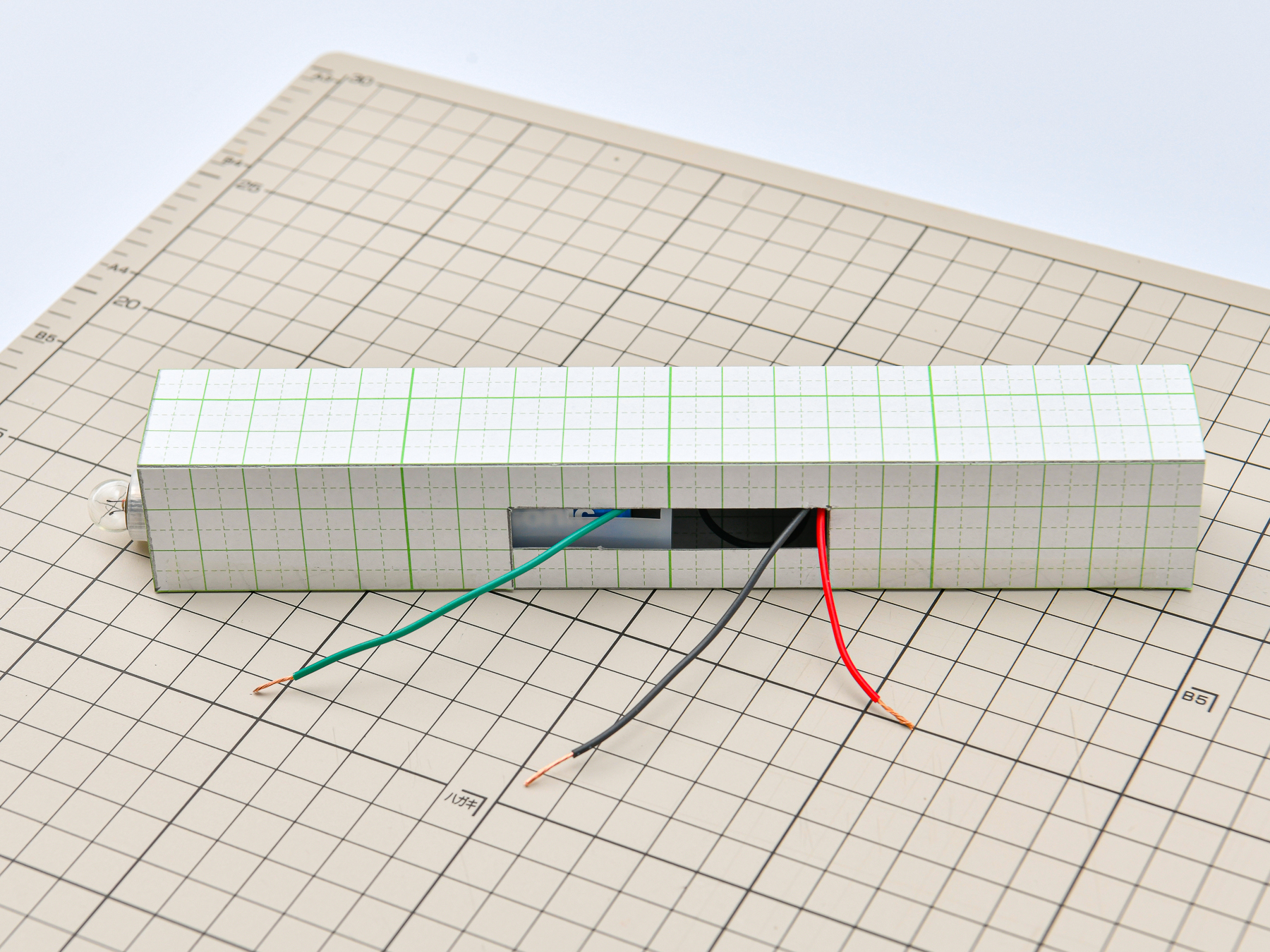

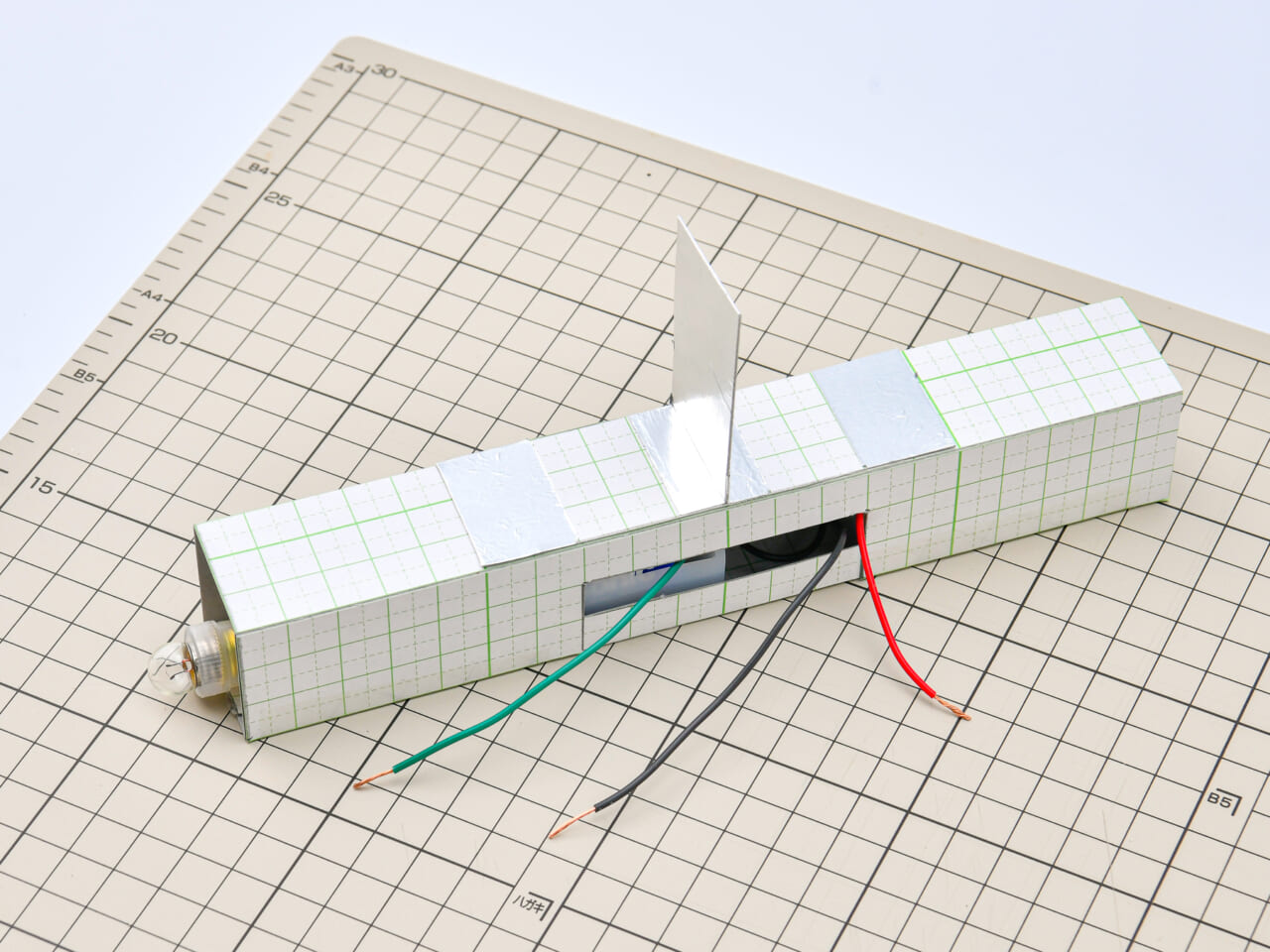

[7]

工作用紙(200mm×28mm)の上に豆電球と電池ボックスをならべて両面テープでとめる。豆電球のソケット部分はセロハンテープでとめる。

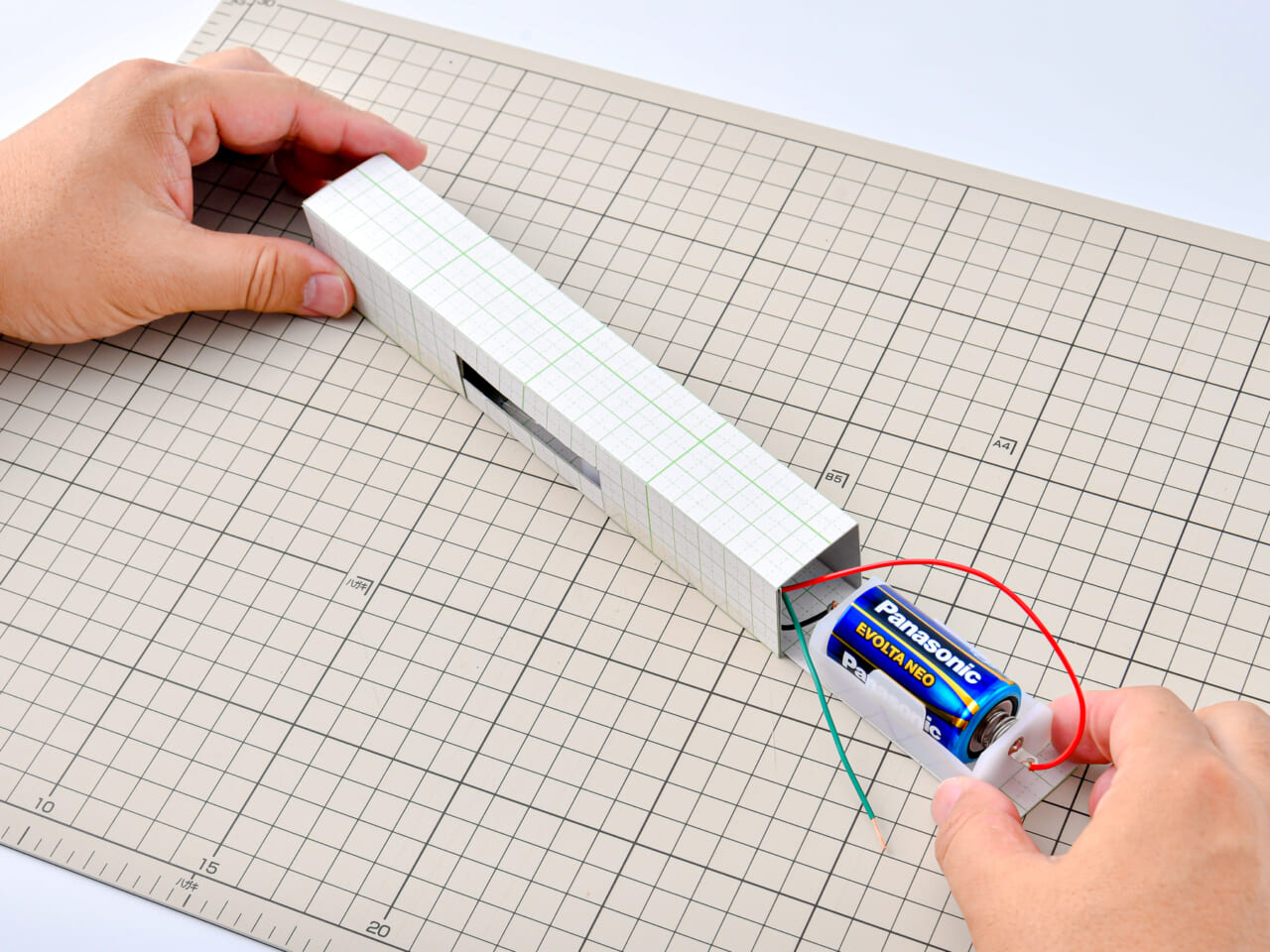

[8]

4でつくった四角の筒に、7でつくった装置を入れる。筒の横の穴から導線を出す。

これで本体のできあがり!

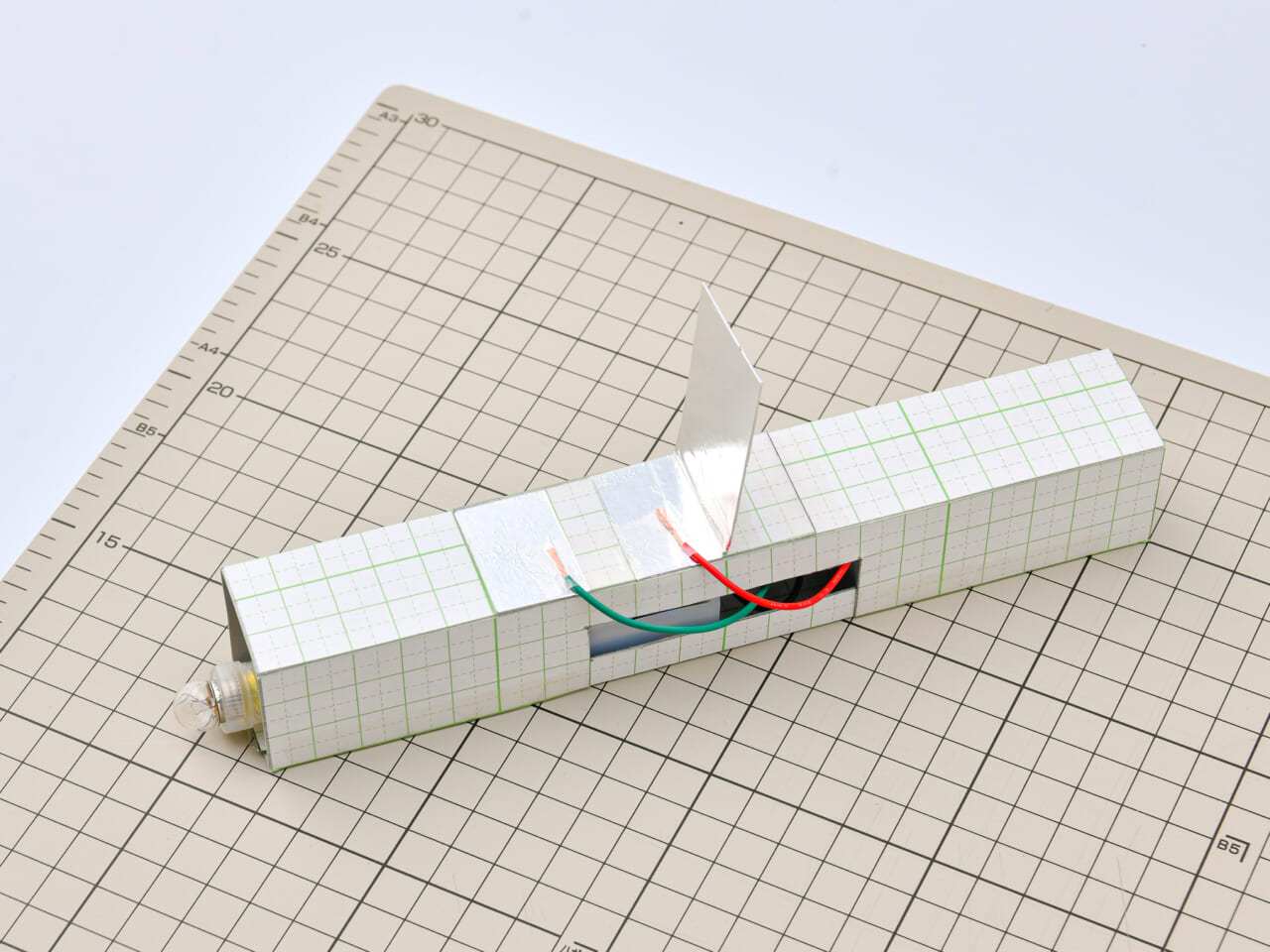

<スイッチをつくる>

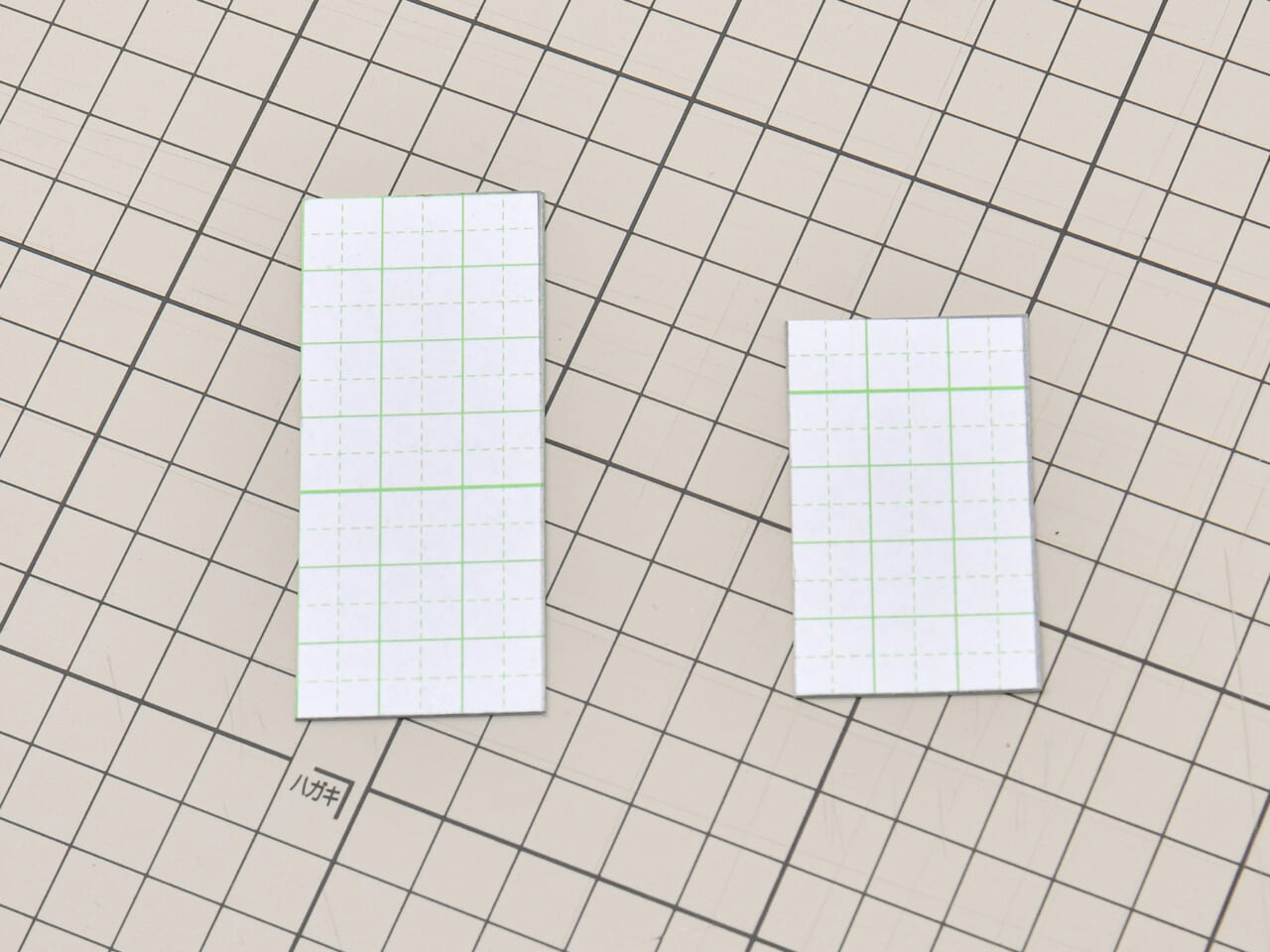

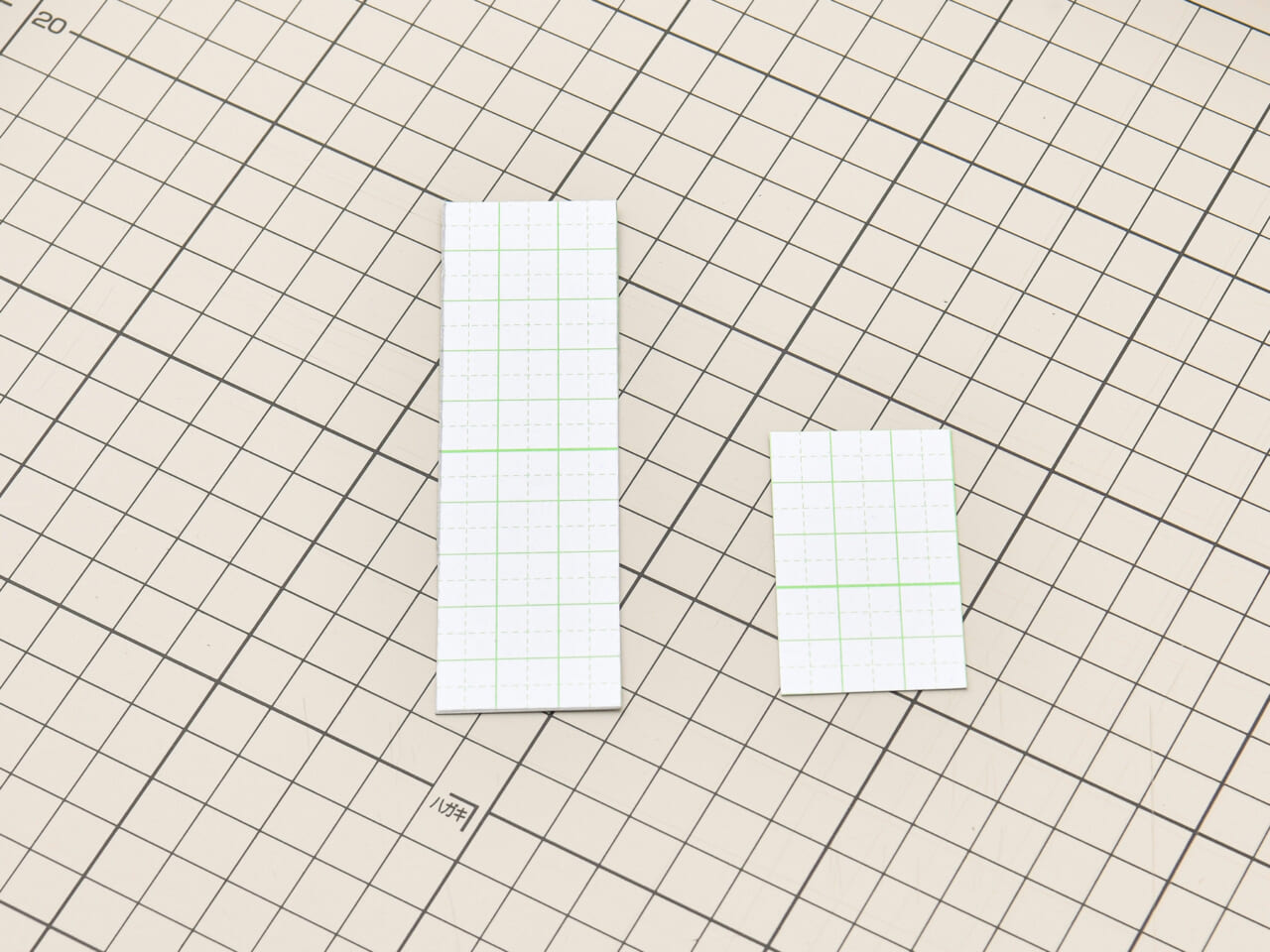

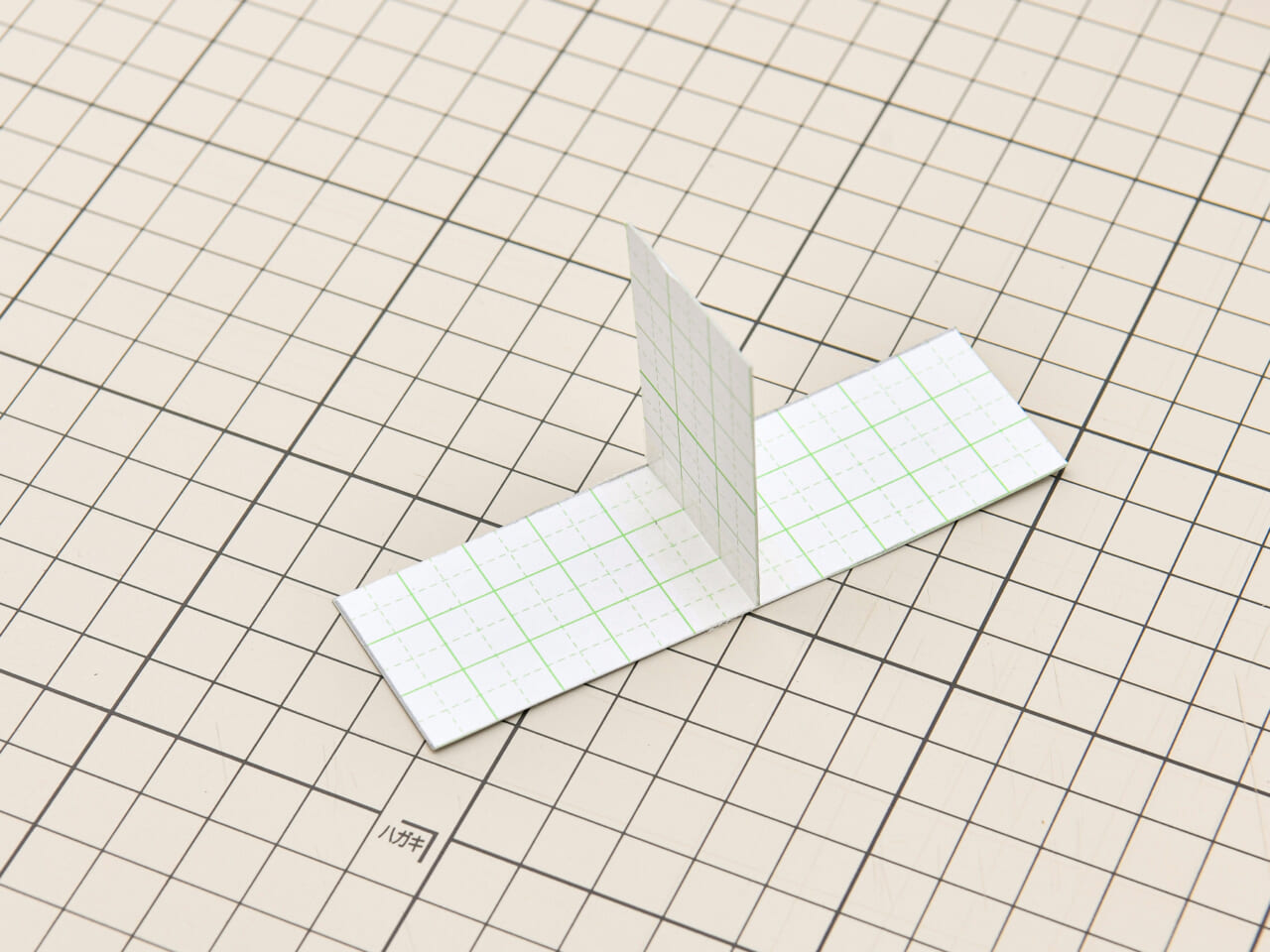

[9]

工作用紙を70mm×30mmと50mm×30mmに切る。2つの工作用紙を写真のようにセロハンテープではりつける。

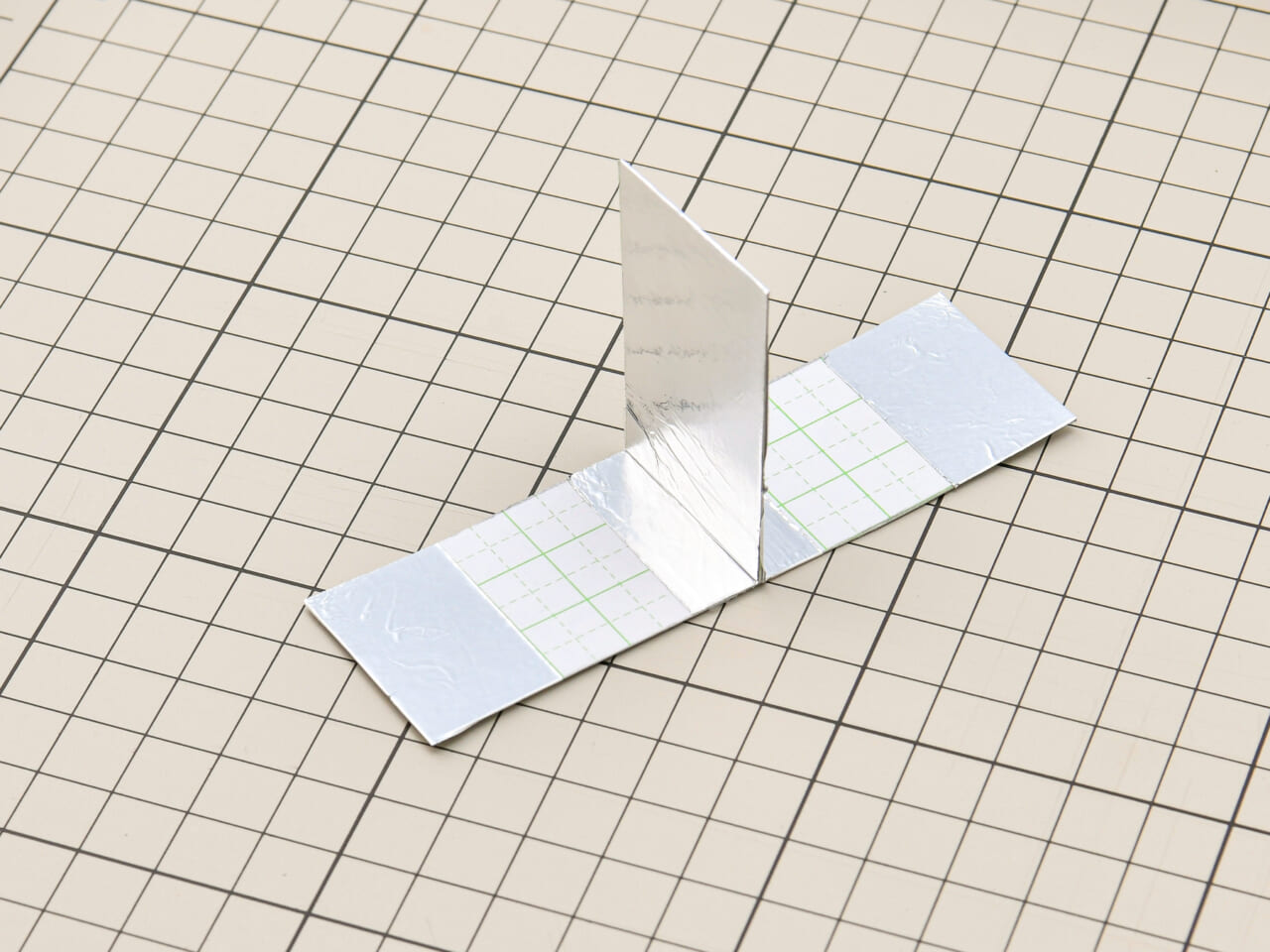

[10]

写真のようにアルミテープをはる。これでスイッチのできあがり!

<組 み立 てる>

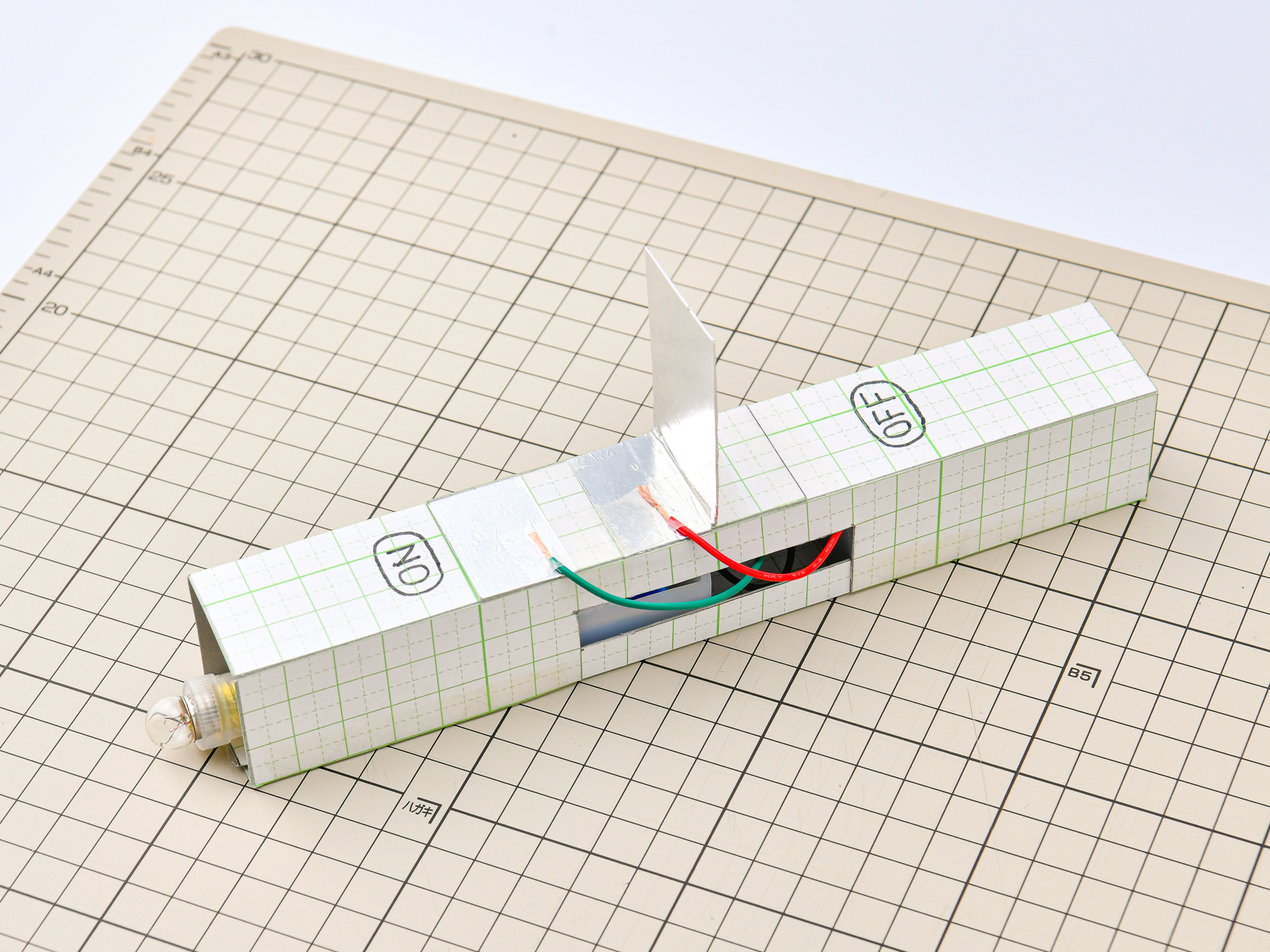

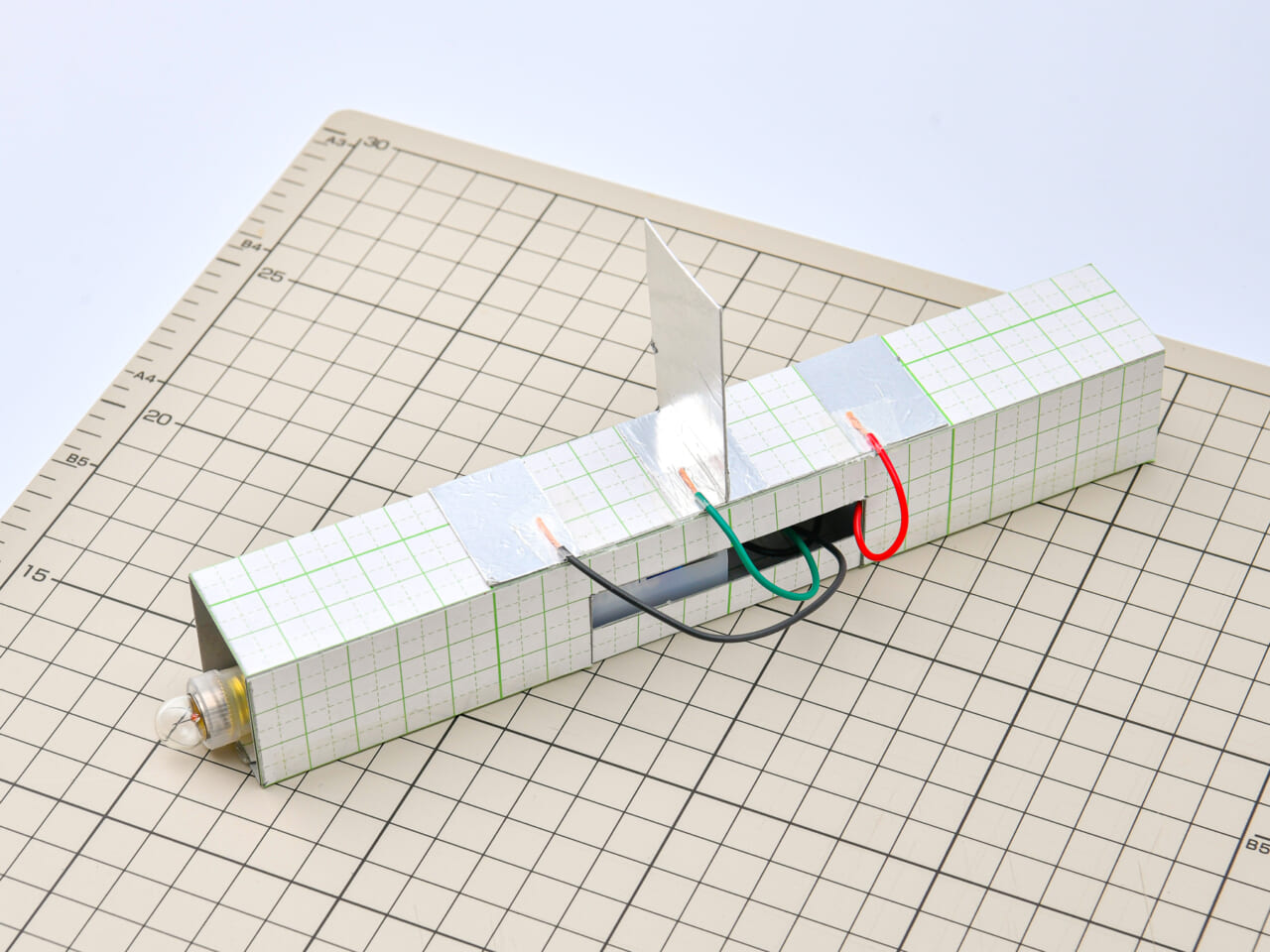

[11]

10でつくったスイッチを、四角の筒の上にテープではる。

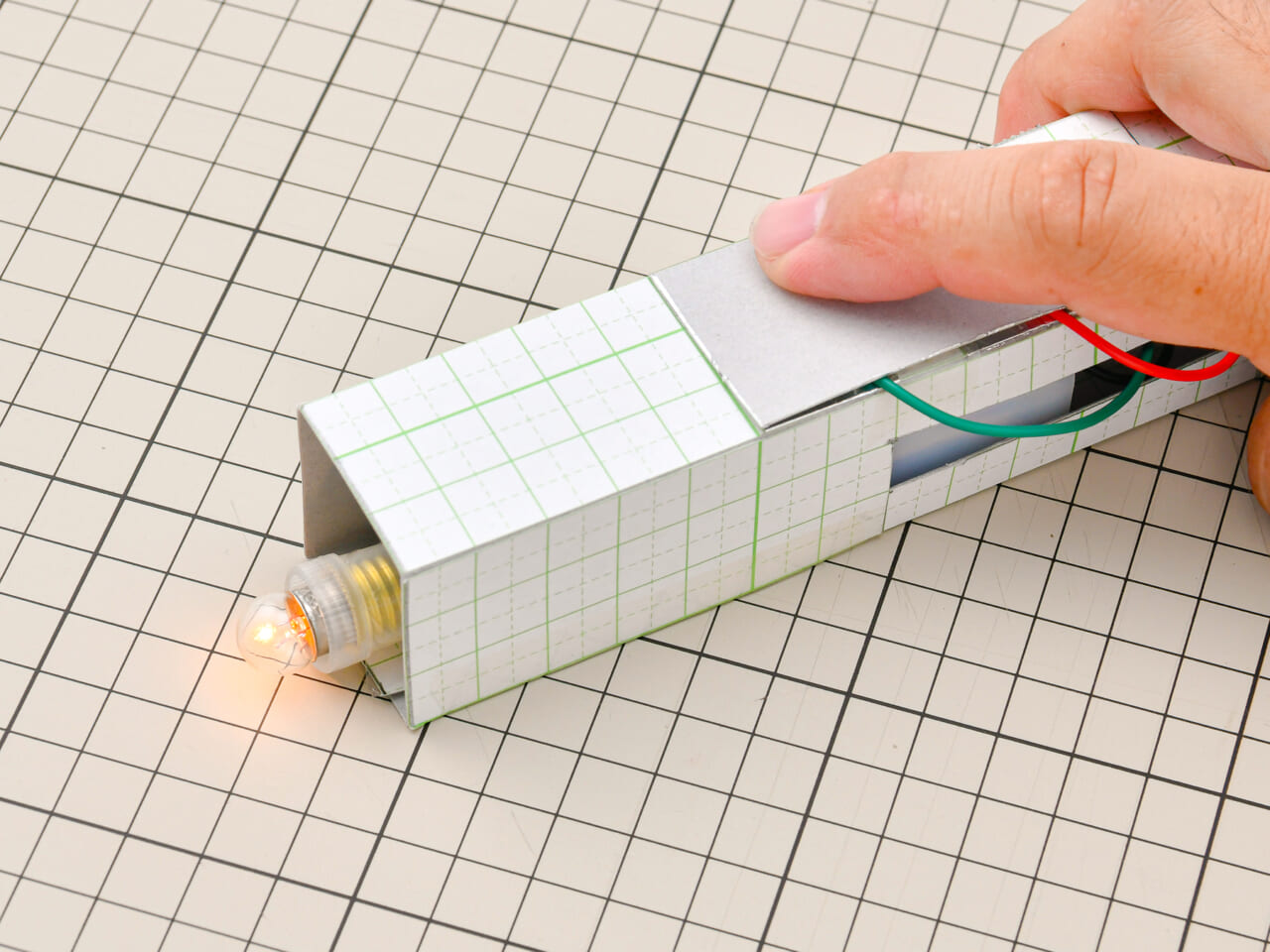

[12]

スイッチのアルミテープのところに、導線の先をセロハンテープでそれぞれはりつける。セロハンテープでアルミテープ全体を覆ってしまわないように注意しよう。

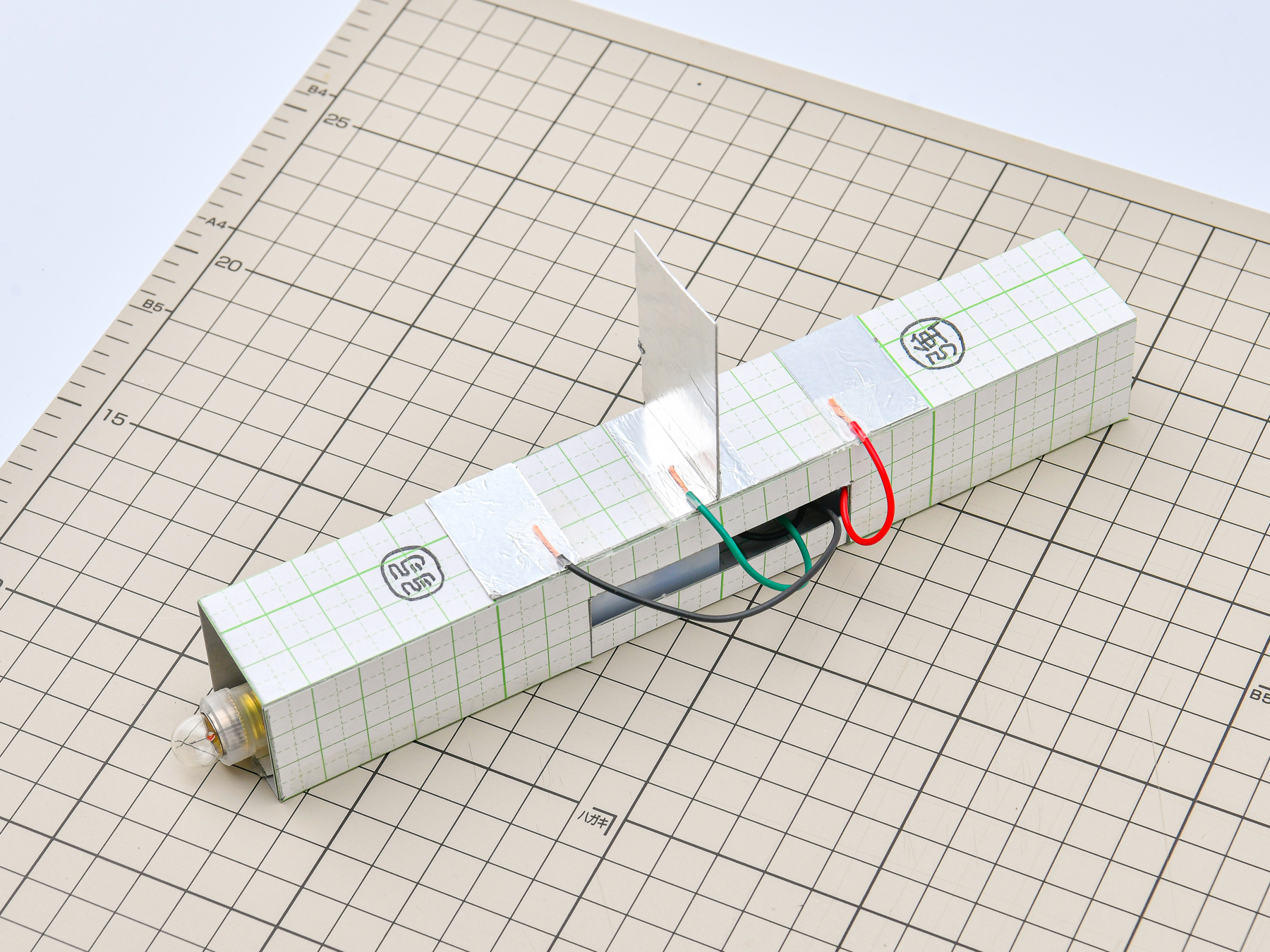

[13]

スイッチの「ON(オン)」と「OFF(オフ)」のマークをペンで書く。

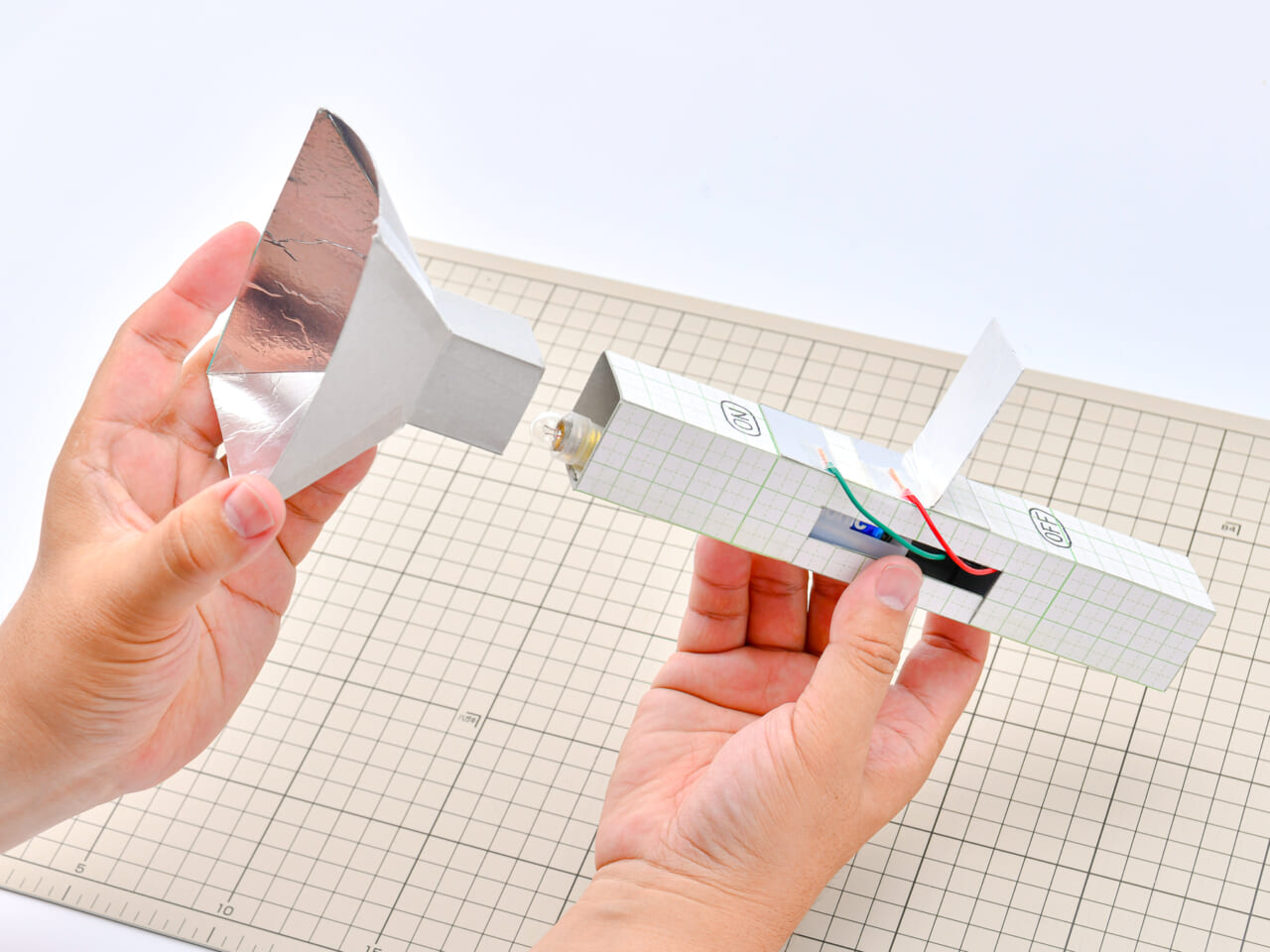

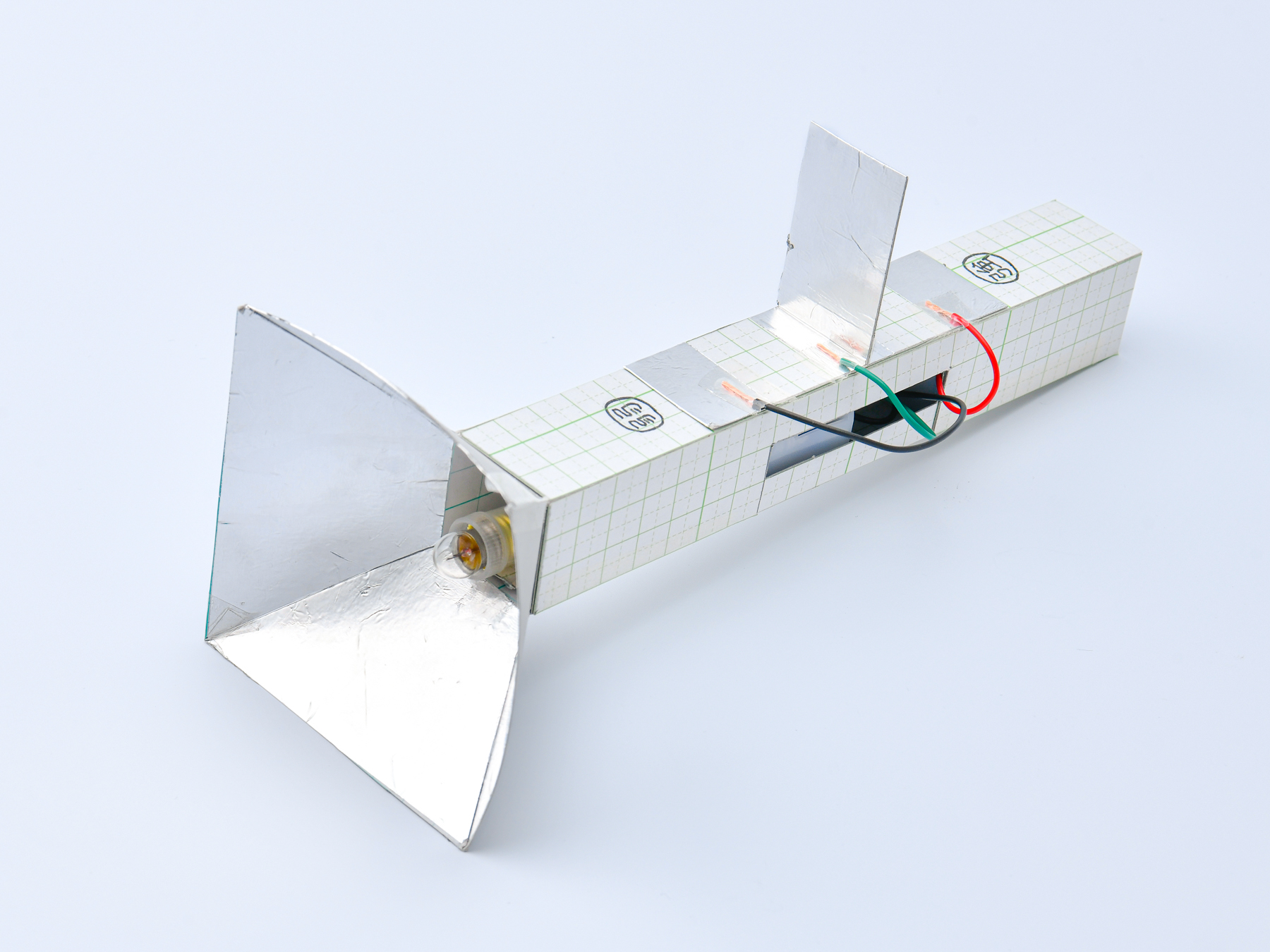

[14]

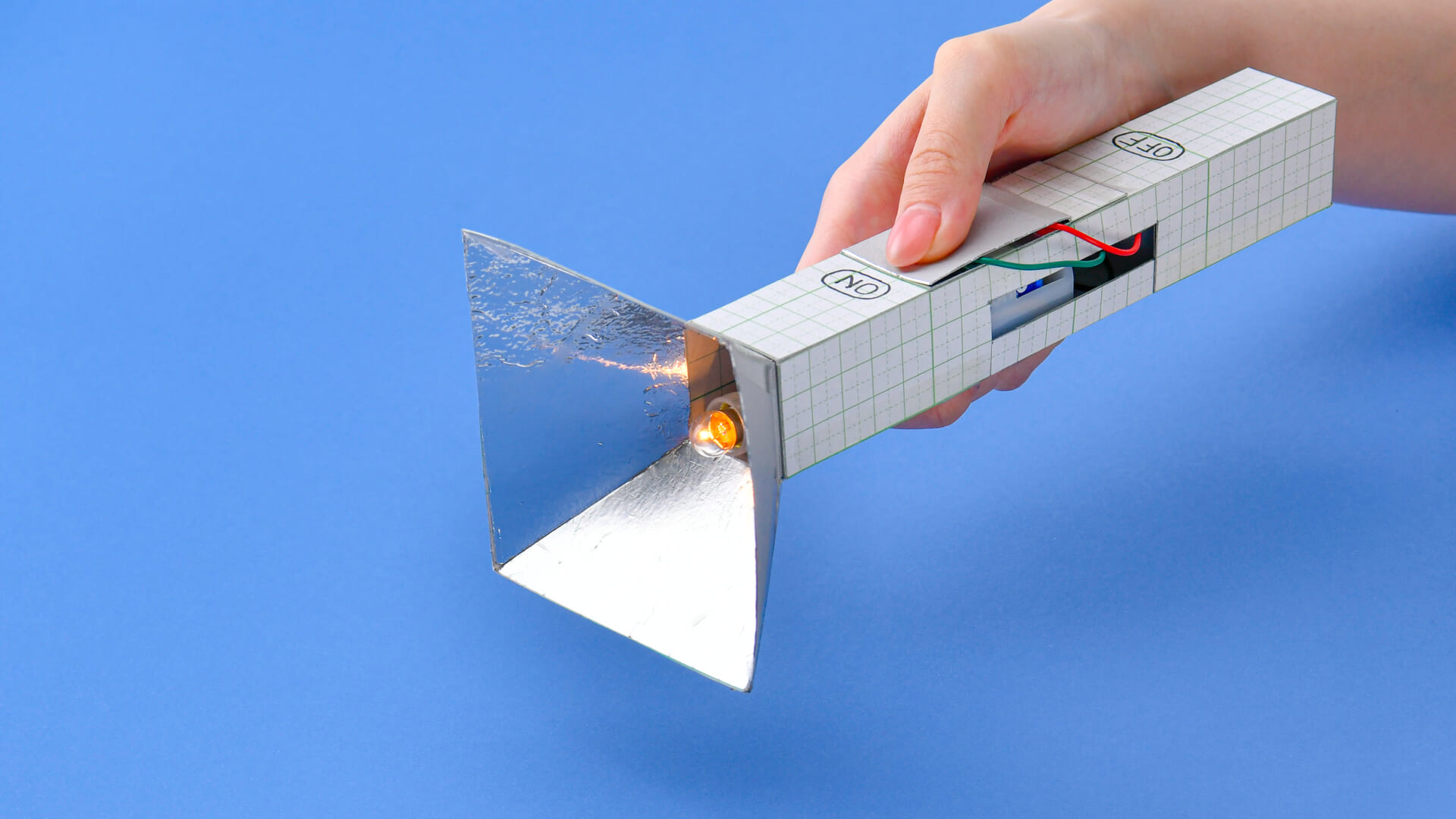

ヘッドユニットを本体にさしこむ。

これで手作り懐中電灯の完成! スイッチを「オン」のほうにたおすと豆電球が光るよ。

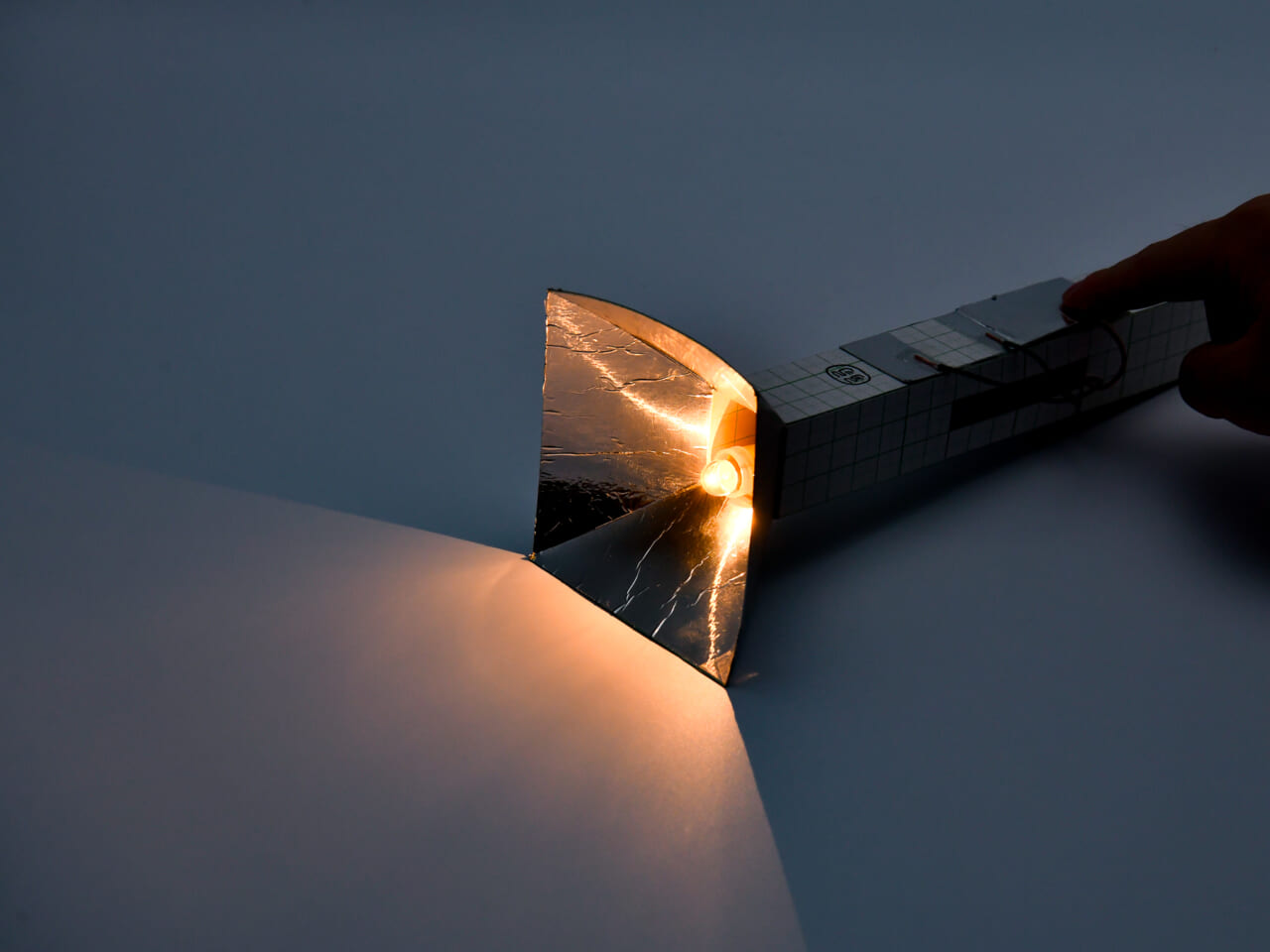

実験 しよう!

アルミテープと黒画用紙、2種類のヘッドユニットで明るさや照らせる広さがちがうか、部屋を暗くしてくらべてみよう。

※暗い部屋で実験するときは、まわりがよく見えなくなるので注意しよう。おうちの人といっしょに実験しよう

豆電球 が光 らないときは?

・スイッチの接する部分のアルミテープの表面を、かるく紙やすりでこすってみる。

・スイッチを前にたおしたときに触れ合う部分にセロハンテープがある場合は、その部分のセロハンテープをとる。

なぜ? どうして? 懐中電灯 のしくみ

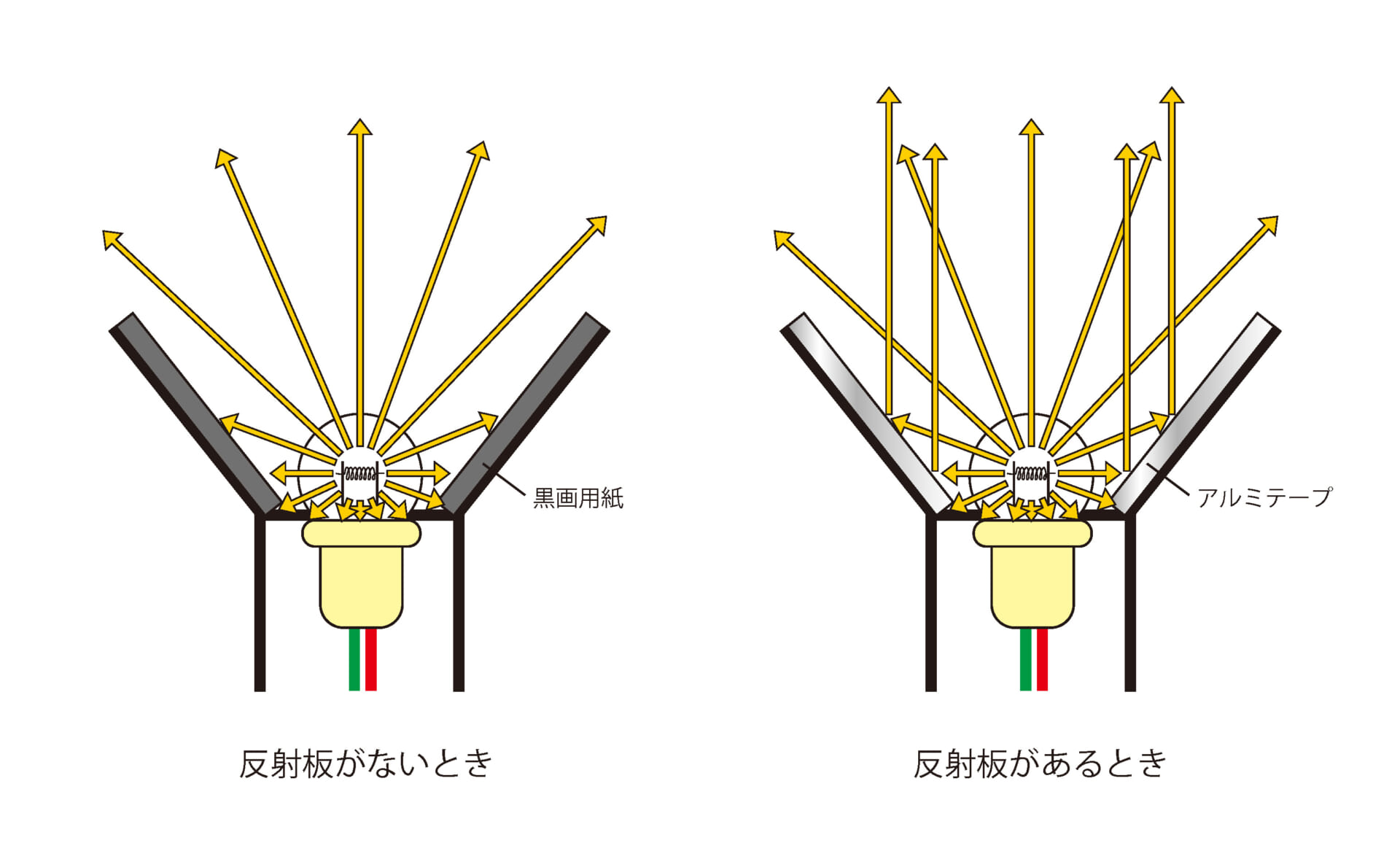

キラキラのヒミツ

懐中電灯の光る部分がキラキラしているのは、光をはね返して進む方向を変えるための「反射板」がついているからなんだ。今回の実験では、アルミテープを反射板として使ったよ。

実験で確認できたように、反射板がないとき(黒画用紙)よりもあるとき(アルミテープ)のほうが明るく照らすことができるんだ。それは、下の図のように、光源からいろいろな方向に出た光が反射板によって前のほうに進んでいくからなんだ。

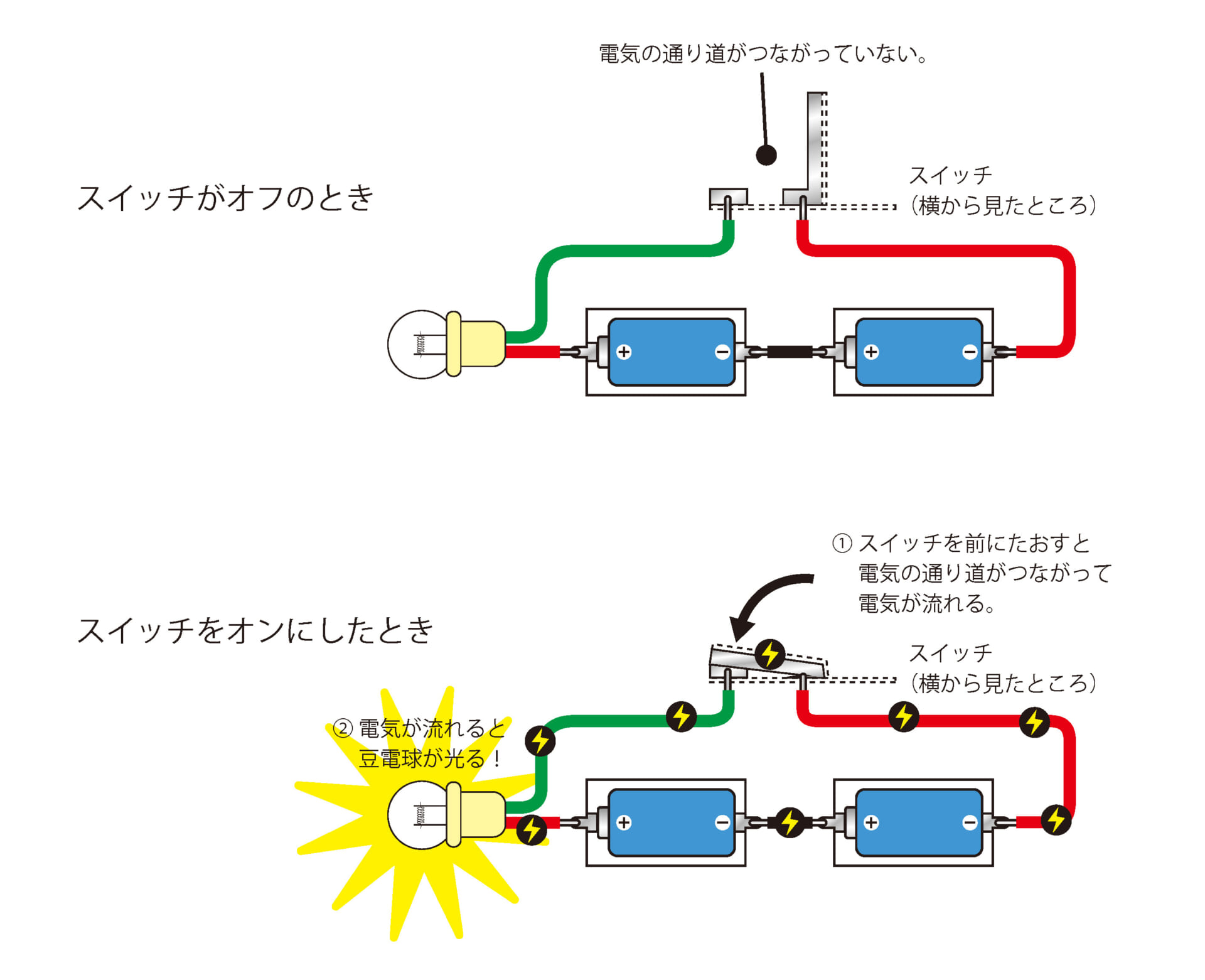

スイッチのヒミツ

豆電球と乾電池を導線(電気を通すための線)で輪のようにつなぐと、電気が流れる道(回路)になって、豆電球が光るよ。その「道」をつないだり、外したりできるようにしたものがスイッチなんだ。

今回の実験では、2本の導線の先をそれぞれアルミテープにつないだね。アルミテープも電気を通すから、アルミテープ同士をくっつけると電気の通り道がつながって光り、アルミテープ同士を離すと電気の通り道がとぎれて光らなくなるしくみになっているよ。

【発展 】強 ・弱 の切 り替 えスイッチをつくってみよう

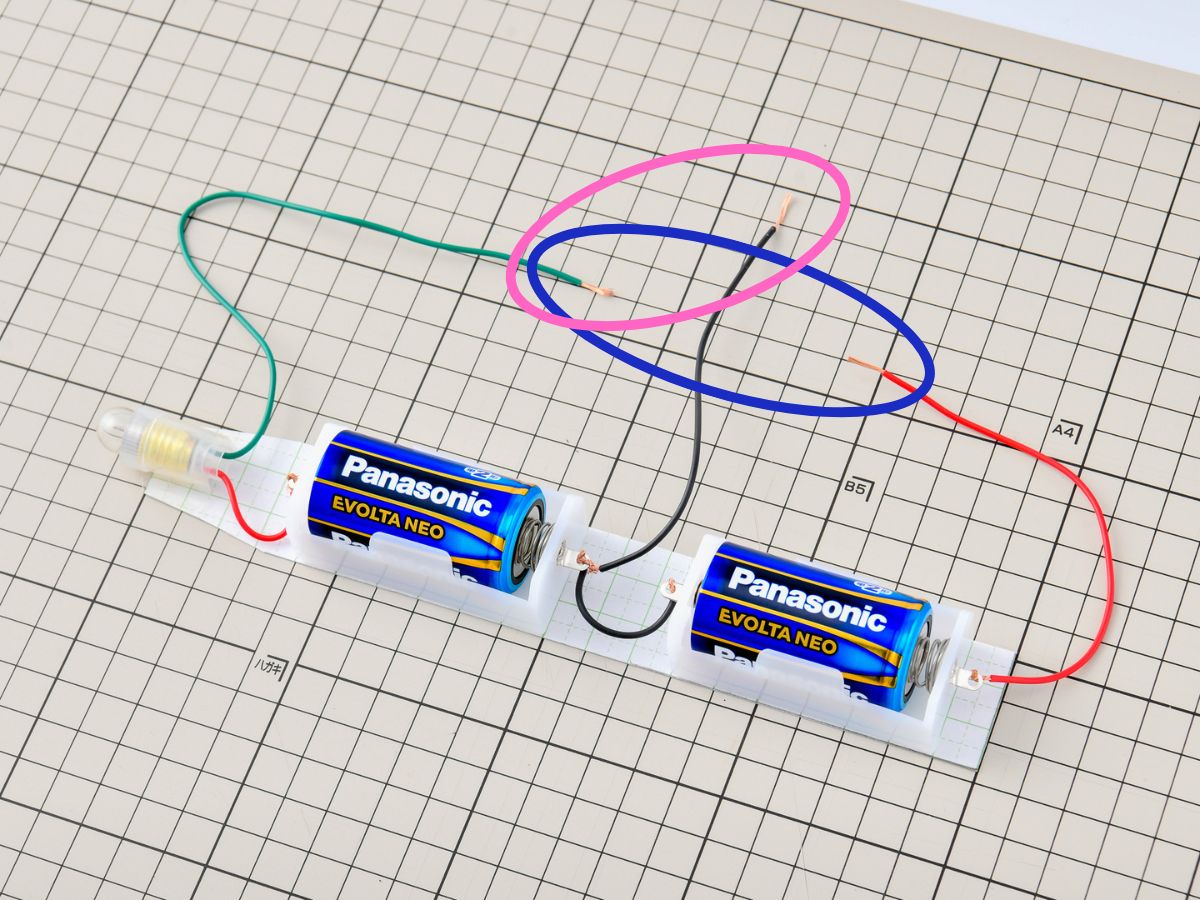

[1]

豆電球をつけたソケットの導線と、電池ボックス2つの接点金具を写真のように導線でつなぐ。

※電池ボックスの向きを間違えないように注意する

[2]

工作用紙(200mm×28mm)の上に豆電球と電池ボックスをならべて両面テープでとめる(豆電球のソケット部分はセロハンテープでとめる)。

この状態で、写真のピンクの丸で囲んだ導線の先同士をつなげると豆電球が弱く光り、青い丸で囲んだ導線の先同士をつなげると豆電球が強く光るよ。やってみよう。

[3]

四角の筒に2でつくったものを入れる。筒の穴から導線を出す。

[4]

工作用紙(100mm×30mm)と工作用紙(50mm×30mm)を用意する。写真のようにセロハンテープではりつけ、その上からアルミテープをはる。

[5]

4でつくったスイッチを四角の筒の上にテープではる。スイッチのアルミテープのところに導線の先をセロハンテープでそれぞれはりつける。

[6]

「弱」と「強」のマークをペンで書く。

[7]

ヘッドユニットをつけたらできあがり!

スイッチを「弱」のほうにたおすと豆電球が弱く光り、「強」のほうにたおすと豆電球が明るく光る。それぞれの明るさをくらべてみよう。そして、どうして明るさが変わるのか考えてみてね。

懐中電灯 や乾電池 で“もしも”に備 えよう!

もし停電になったとき、真っ暗な中で生活するのはたいへんだし、とっても危険。乾電池で動く懐中電灯やランタンを、各部屋に1灯と、家族ひとりにつき1灯以上、用意しておこう。

ほかにも、携帯ラジオや乾電池式モバイルバッテリーなど、乾電池は“もしも”のときに役立ついろいろなものに使えるよ。だから災害に備えるには、水や食料だけでなく、乾電池も用意しておこう。

※1:単1形~単4形のみ。製造後の保存期間(パナソニック エナジー株式会社基準)保存条件 温度:20 ℃ 相対湿度:55 %

※2:最も長もちする単3形アルカリ乾電池(LR6)として。ギネス世界記録™に2017年10月2日認定。2025年2月28日再認定。IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA 1日1時間放電 終止電圧0.9Vなど(温度:20±2℃、相対湿度:(55+20,55-40)%)

<参考 リンク>乾電池 や防災 についてもっと調 べてみよう

ギネス世界記録™に認定された乾電池とは? 最新の乾電池について下のリンクから調べてみよう。

停電のときに必要になるものは? 乾電池は何本用意しておけばいい? 下のリンクから調べてみよう。

みんなのおうちの備えは十分かな? 下のリンクのリストを参考に、足りないものがないかチェックしてみよう。

注意

・実験は、必ずおうちの人といっしょにしよう。

・実験前にこの作り方とヒント、注意をしっかり読んで、まちがった手順で行わないようにしよう。

・実験に使う材料は、おうちの人に用意してもらうこと。

・難しい作業はおうちの人にやってもらうこと。

・実験のあとは、おうちの人といっしょにあとかたづけをして、小さい子どもの手がとどかないところにしまうこと。

監修/大山光晴(秀明大学)