魚とイカの体を比べてみよう

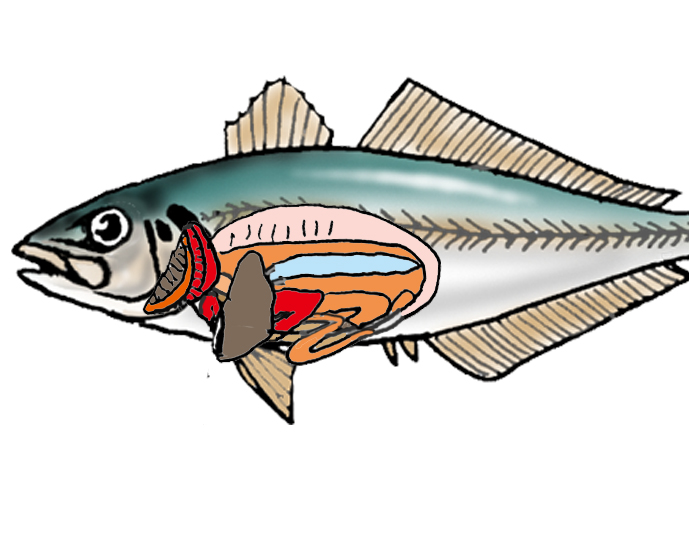

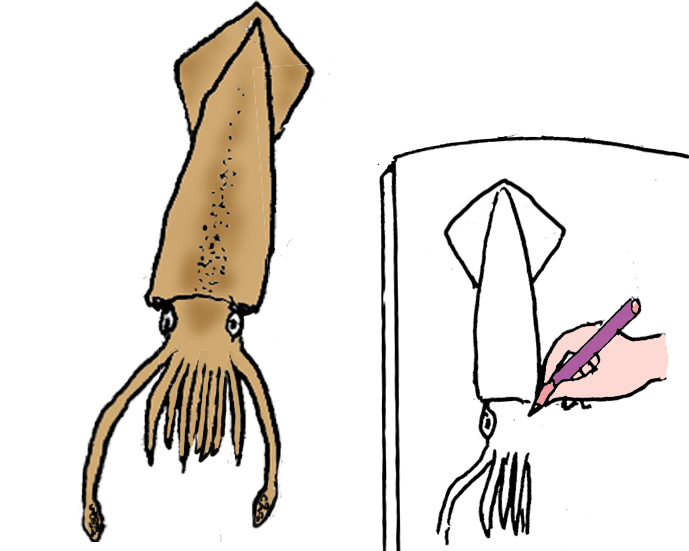

魚とイカを観察してスケッチしよう。外から見た体の様子と、体の中のつくりをそれぞれ調べて比べてみると、いつも食べている魚介類をより深く知ることができる。また図鑑などを使って、それぞれ体の器官の役割を調べてみよう。

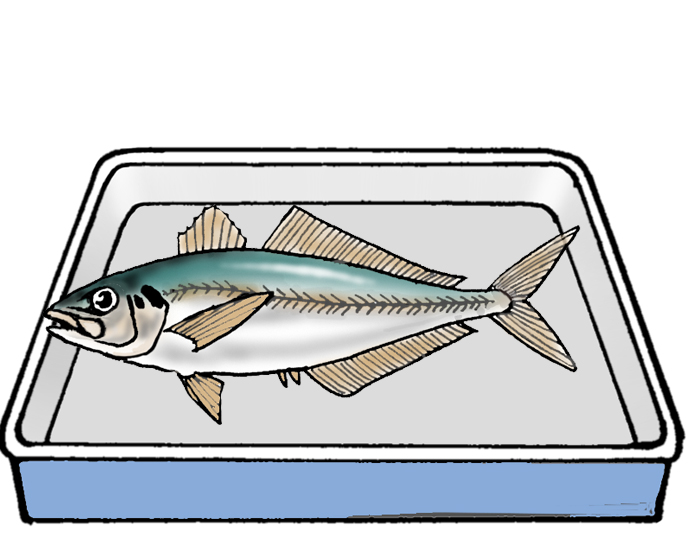

魚の観察で用意するもの

・魚(アジがおすすめ)

・バット

・ビニールの手ぶくろ

・虫めがね

・ノート(スケッチブックなど)

・えんぴつ(ペンや色えんぴつなど)

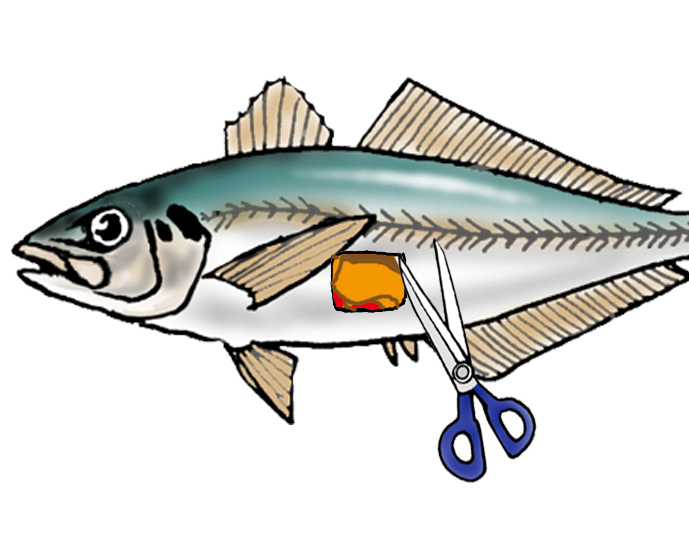

魚の観察のすすめ方

スーパーなどで観察する魚を決めたら、さっそく観察スケッチをはじめよう。

より深く学ぶヒント!

注意

・はさみを使うときはケガをしないように注意しよう。苦手な子は、大人の人に手伝ってもらう。

・魚を観察するときは、必ず手ぶくろをつけよう。

・魚をさわったあとは必ず手を洗う。

・観察した魚は食べないこと。

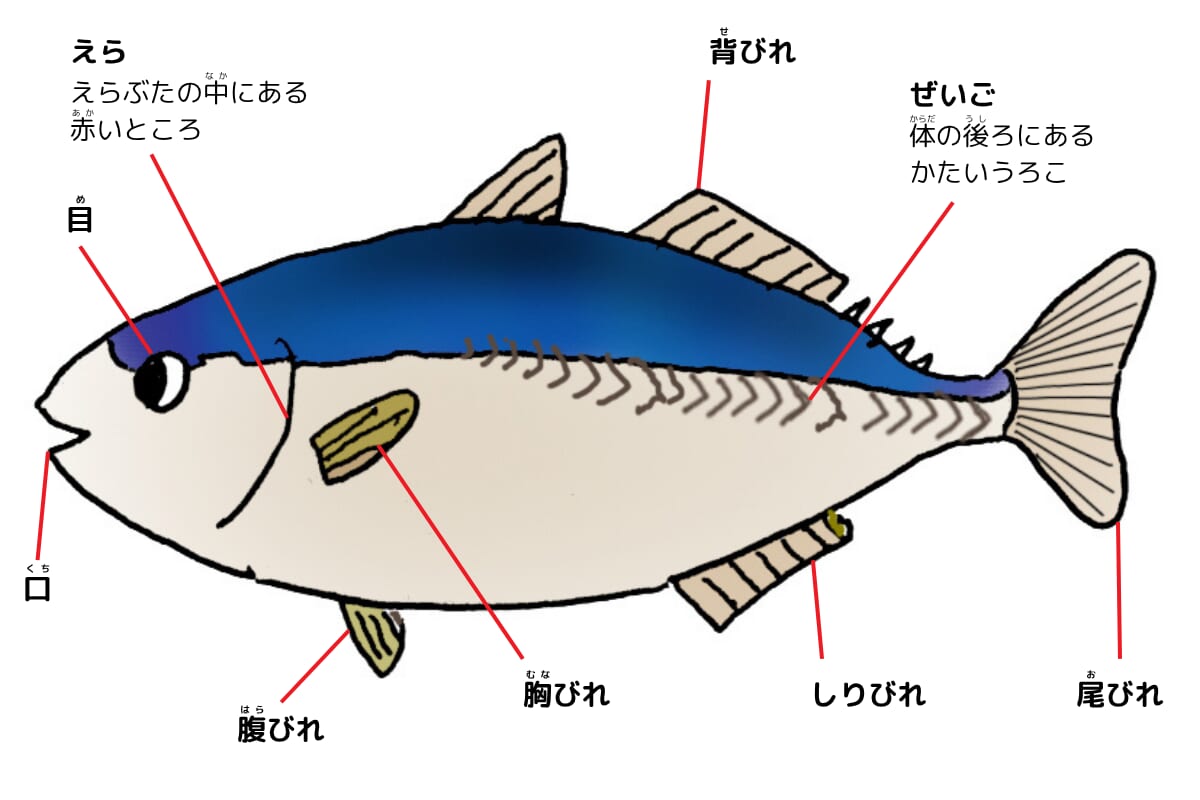

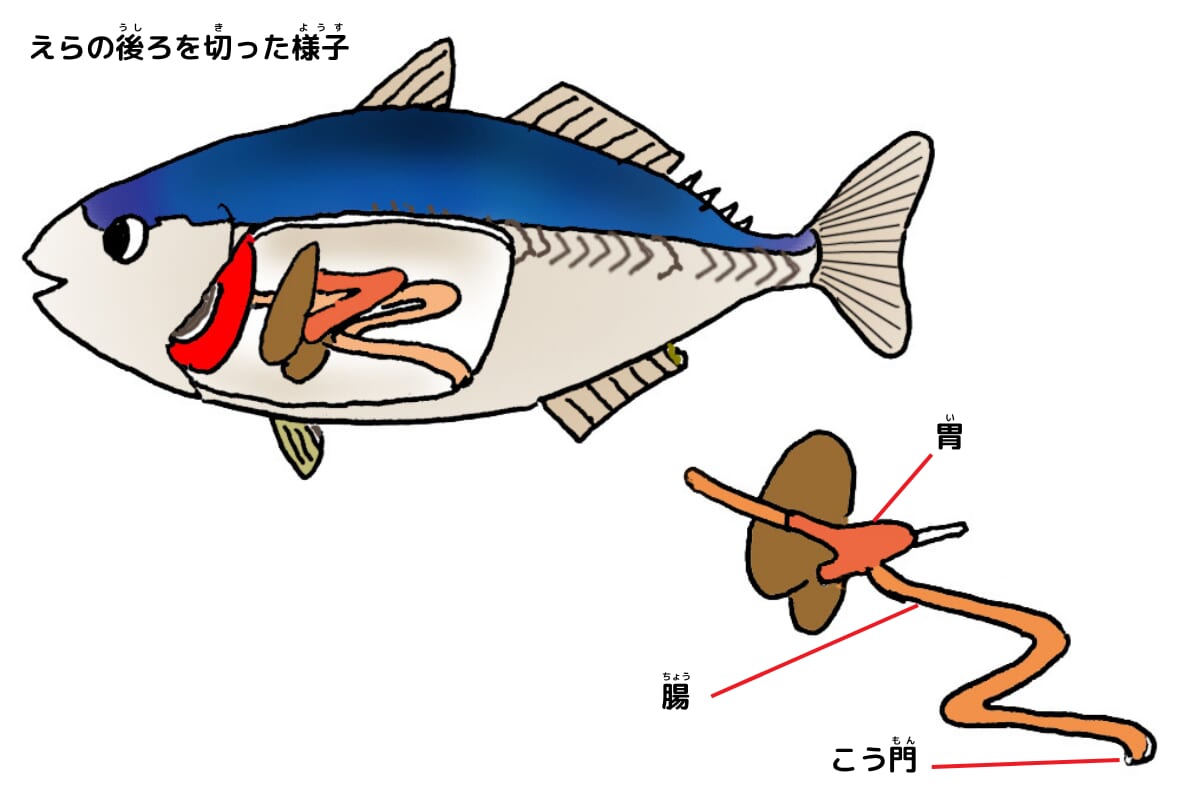

アジの体のつくり

イカの観察で用意するもの

・イカ

・バット

・ビニールの手ぶくろ

・虫めがね

・ノート(スケッチブックなど)

・えんぴつ(ペンや色えんぴつなど)

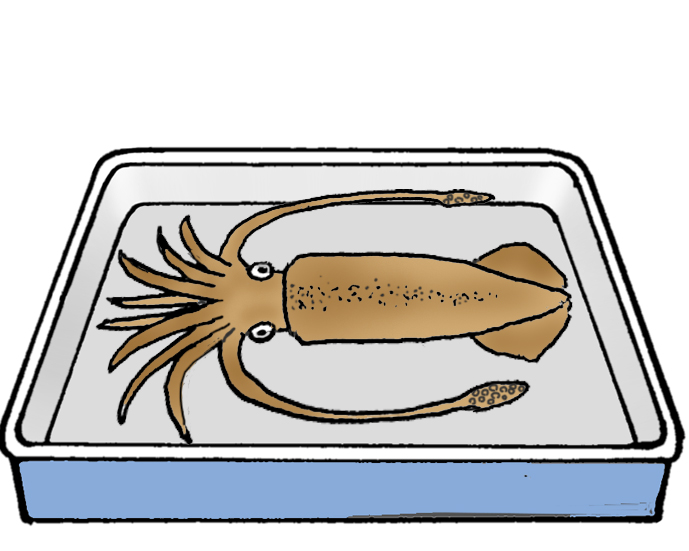

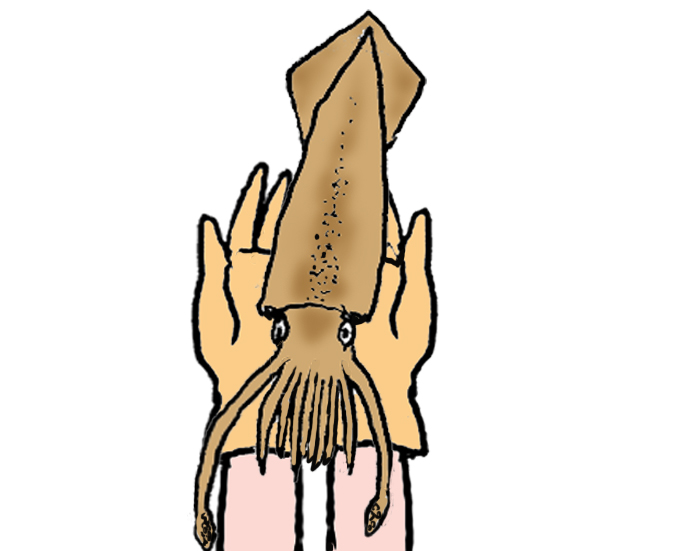

イカの観察のすすめ方

より深く学ぶヒント!

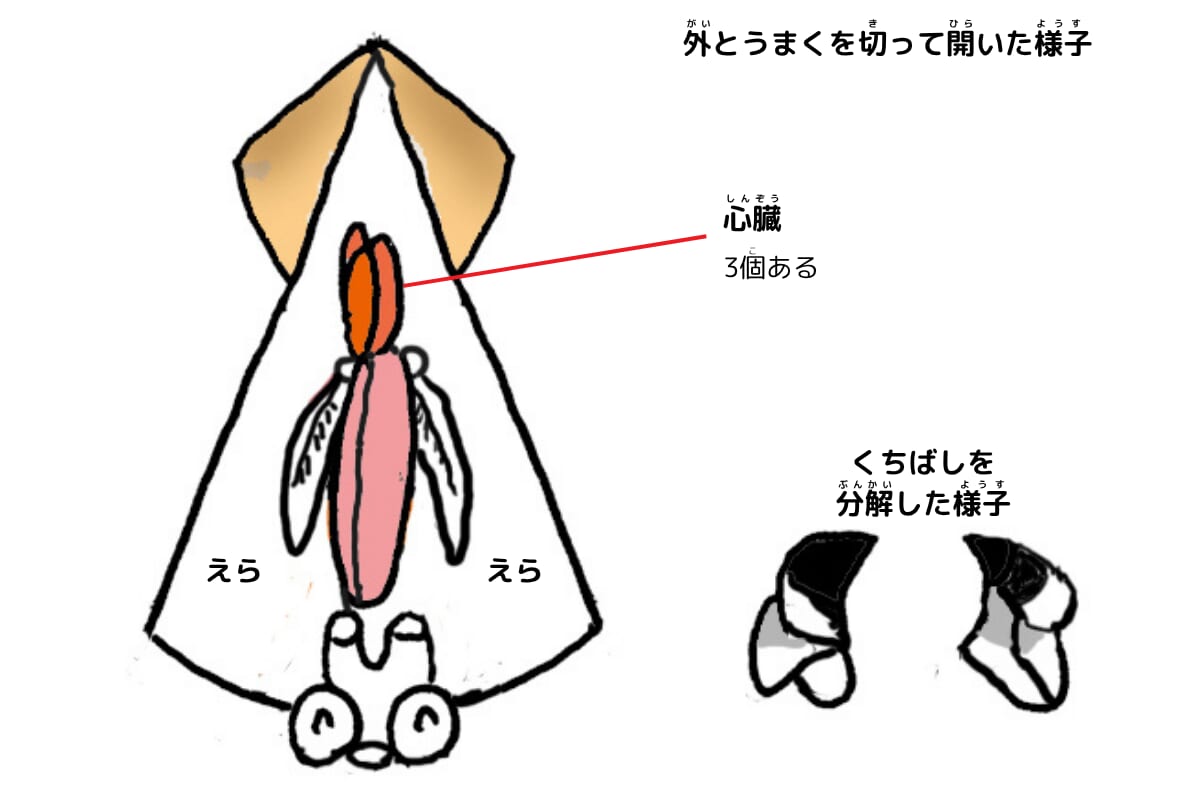

り、体の中の様子を観察する。で

きるだけ内臓を傷つけないように

する。

注意

・はさみを使うときはケガをしないように注意しよう。苦手な子は、大人の人に手伝ってもらう。

・魚を観察するときは、必ず手ぶくろをつけよう。

・魚をさわったあとは必ず手を洗う。

・観察した魚は食べないこと。

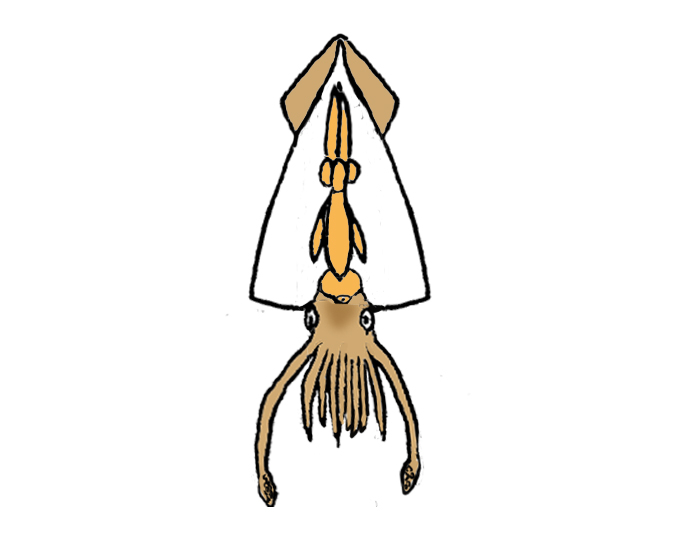

イカの体のつくり

観察図のかき方とまとめ方

観察図には次の4つの項目を書き込む。

1.テーマ

2.動機(なぜこの題材を選んだか)

3.観察図をかいてわかったこと

4.感想

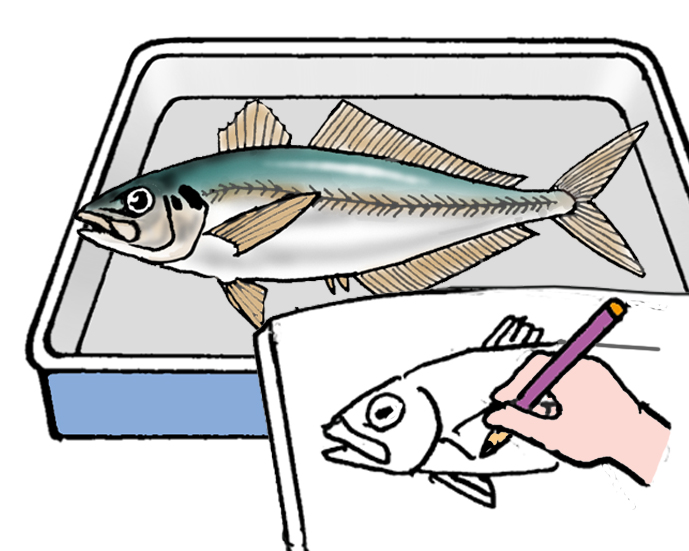

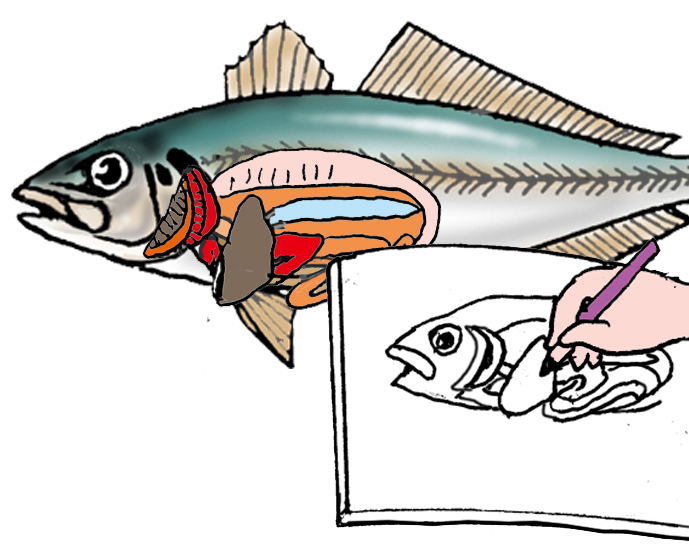

観察図のかき方とまとめ方① 線は1本でかく

絵をかくとき、何本も線を引いて形をかくと上手に見えるけれど、観察図では「正しいこと」を表現することが重要なので、なるべく1本の線でかく。線を引くのが苦手な人は、まずは身近なものの形を「線だけでかく」練習をしてみよう。

観察図のかき方とまとめ方② 基本は「絵」で表現する

「魚の体はこうなっていて、ひれはこうで、うろこは……」と、文章でたくさん説明するのではなく、なるべく絵で見たままを表現する。

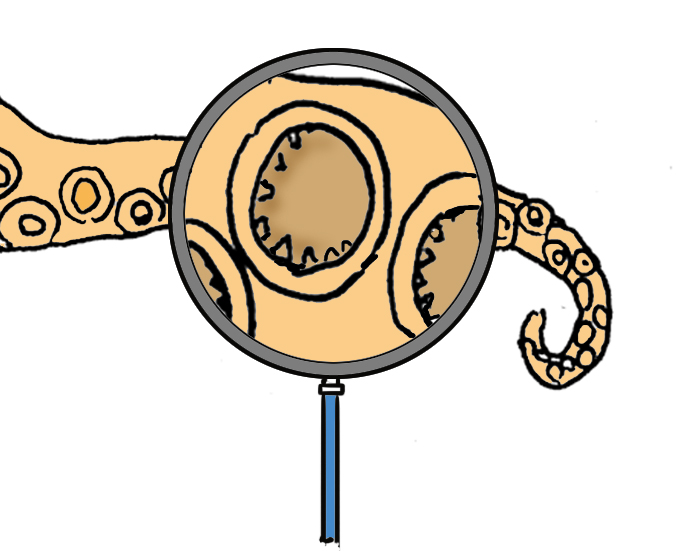

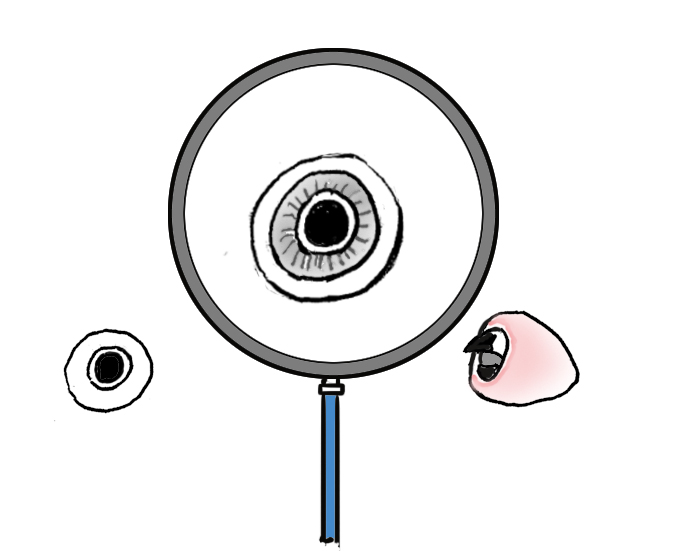

観察図のかき方とまとめ方③ 細かく観察する

全体だけなく部位なども細かくしっかりと見てチェックする。「こんなところからひれが生えていたのか」「さわるとヌメヌメしているんだな」など、さまざまな発見があるはず。図鑑などの写真を見てかく場合も、細かく観察してみよう。

発展 ほかの海の生き物の体のつくりを観察してみよう

貝やカニなど、ほかの海の生き物の体を観察してスケッチしてみよう。

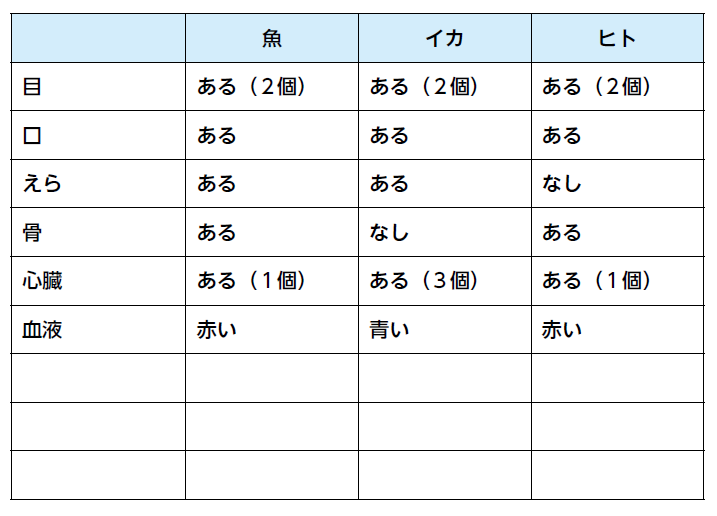

発展 ヒトや陸上の生き物などとの違いをまとめてみよう

魚などを観察してスケッチした観察図や図鑑などを使って、人間の体や陸上の動物などとの違いを比べてみよう。同じところや、違うところなどを表にまとめよう。

「海とさかな」自由研究・作品コンクール

今年で44回目を迎える「海とさかな」自由研究・作品コンクール(協賛:株式会社ニッスイ)は、小学生を対象にした「海とさかなとわたしたち」をテーマに、自由研究や観察図、絵画、作文、工作などで表現するコンクール。海のふしぎやさかなのひみつを調べたり、感じたことを作品にして応募してみよう。応募者全員に「海とさかな博士号認定証」と参加賞がもらえるよ。

| 応募資格 | 小学生 |

|---|---|

| 応募期間 | 2025年6月2日(月)〜9月26日(金) ※当日消印有効 |

| 応募作品 | ①研究部門:観察図 ②研究部門:自由研究 ③創作部門:絵画 ④創作部門:作文 ⑤創作部門:工作 |

| 入賞作品 | 2025年11月下旬〜12月上旬に朝日新聞、朝日小学生新聞紙上、および「海とさかな」自由研究・作品コンクールホームページに掲載 |

| 表彰式 | 2025年12月13日(土)オンライン開催(予定) |

| 参加賞 | 2026年2月中発送(予定) |

注意

・実験工作は、必ずおうちの人といっしょにしよう。

・実験工作前にこの作り方と注意をしっかり読んで、まちがった手順で行わないようにしよう。

・実験工作に使う材料は、おうちの人に用意してもらうこと。

・実験工作のあとは、おうちの人といっしょにあとかたづけをして、小さい子どもの手がとどかないところにしまうこと。