「昆虫 図鑑 マップ」とは

家のまわりや公園で昆虫をみつけて、どこでどんな昆虫に出会えたかを地図にまとめる研究。地図には、昆虫の名前だけでなく、その昆虫の分類や特徴、発見した所の様子も一緒に書き込もう。たとえば、「日陰の草のなかにいたよ」「夕暮れの時間に木に集まっていたよ」など、場所も記録しておくと、その昆虫がどんなところを好むのかも見えてくるよ。

用意 するもの

・スマートフォンやタブレット

・無料アプリ「虫みっけ!」

・ノート

・鉛筆

「虫 みっけ!」アプリとは

約1万5000種類の昆虫を、撮影した写真からAIで判定してくれるアプリ。アプリを使って写真を撮影するほか、あとで撮影した写真を使って昆虫を判定することができるよ。発見した昆虫が危険だったり、害虫だった場合は、「注意!」アイコンが出て危険を知らせてくれるほか、「予防対策を見る」からその昆虫の生態や予防対策を調べることもできる。アプリは無料でダウンロードして使えるので下のボタンからアプリをインストールしよう。

※アプリは完全無料、おうちの人にインストールしてもらおう。

注意:おうちの人と読んでね

「虫みっけ!」アプリは、AIで昆虫を自動判別するアプリです。写真を撮るときの条件によっては、違う昆虫のデータが出ることがあります。判定制度が低かった場合は、写真を撮りなおして再度判定してみよう。表示された結果が合っているか気になったときは図鑑やインターネットを使ってさらにくわしく調べてみよう。

公園 など外 に出 て「昆虫 」を撮影 しよう

アプリをインストールして用意ができたら、さっそく調査に出かけよう。ふだんの学校までの通学路にはどんな昆虫がいるのか? よく遊んでいる公園にはどんな昆虫たちがひそんでいるのか? 調べる場所についてテーマを絞って調査してみるのもおすすめ。

すすめ方 ①

昆虫を見つけたらアプリを起動して撮影しよう。

すすめ方 ②

撮影した写真からAI判定されたら精度の高いものを選択。その昆虫の分類や特徴をワークシートに記入し、撮影した場所の様子などを記録しよう。発見した昆虫の図鑑が完成する。

※カメラアプリで昆虫を撮影し集めて、家に帰ってからアプリを起動して撮影した写真をあとから判定してワークシートに書き込むこともできるので、取り組みやすい方法で行おう。

すすめ方 ③

次に調査した場所のマップを作成したら、発見した昆虫の写真を貼っていく。作成した昆虫の図鑑データから昆虫の名前や特徴、発見時の様子を書き込めば昆虫図鑑マップの完成だ。

※自由研究のすすめながらまとめるために便利なワークシートを用意。下のボタンからダウンロードできるよ。

発展

①「危険 生物 &害虫 サバイバル図鑑 マップ」をつくろう

「虫みっけ!」アプリの「虫ずかん」アプリで調べ、家の中や公園など身近な生活エリアに潜む危険な昆虫たちをまとめてみよう。発生時期や予防対策をまとめれば、危険から身を守るための図鑑が完成する。

②「雨 の日 に出会 えるレア昆虫 図鑑 」をつくろう

「天気の違い」、「季節ごと」、「1日のなかで朝昼夕といった時間帯をわけて」など、同じ場所で条件を変えて調査を続けると、いろいろなことが見えてくる。「この昆虫は雨の日に出てきやすい」、「朝に活発に活動している」など、より昆虫の生態に詳しくなれる。

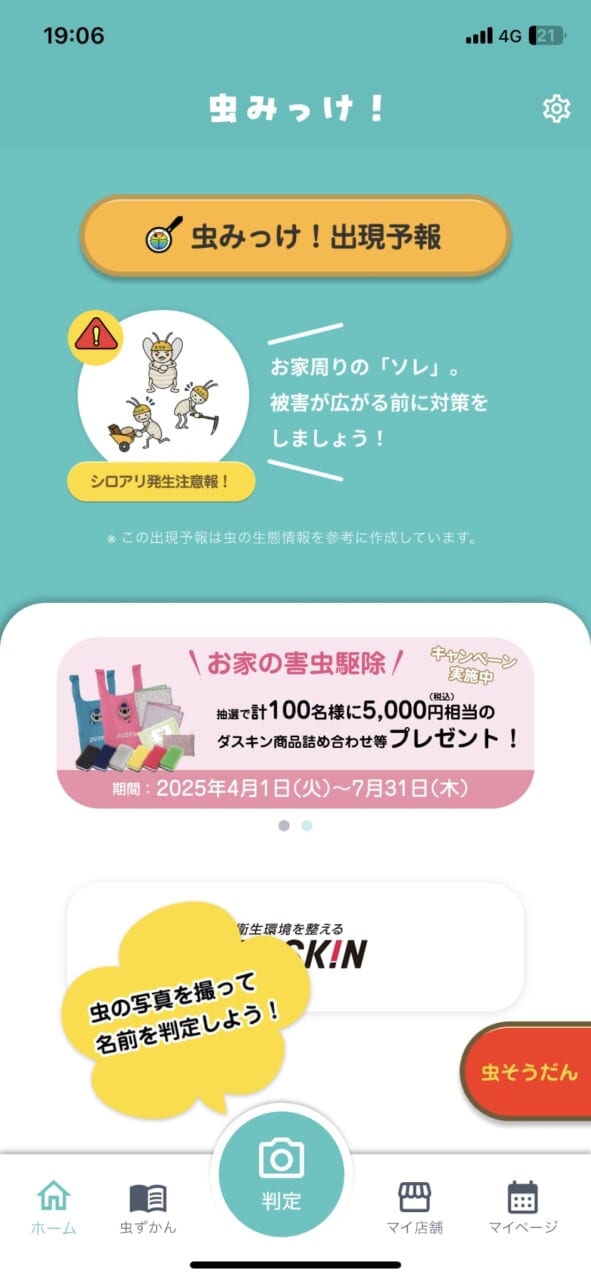

「虫 みっけ!」アプリをインストールしよう

アプリ名:虫みっけ!

料金:無料(iOS/Android)

開発元:DUSKIN Project

見知らぬ昆虫を発見したきに、その昆虫を撮影してアプリに読み込むだけでAIが自動的に昆虫の種類を判定して教えてくれるアプリ。危険な昆虫や害虫の場合は、「注意!」マークが表示され、予防対策も確認できる。危険な昆虫を発見したときは、「虫そうだんへ」ボタンを押せば、近隣の害虫獣駆除サービスのダスキンターミニックスへ相談することも。例えば、家の軒下にスズメバチの巣を発見したときはそのまま駆除の相談もできる。

注意 すること

・「虫みっけ!」アプリは完全無料ですが、インストールするときは必ずおうちの人の許可をとって、おうちの人といっしょにインストールしましょう。

・スマートフォンやタブレットは高価なものです。落としたり、水にぬらしたりしてこわしてしまわないように、取りあつかいには十分注意しましょう。

・フィールドを歩くときは、大人といっしょに。

・自動車や自転車、歩行者のじゃまにならないように気をつけて歩こう。

・熱中症にならないように、水分をとり、休憩しながら歩こう。

・生きものの中には、つかまえて持ち帰ることが禁止されているものもあります。また、管理されている公園や人の土地など植物を勝手に採集してはいけない場所もあります。そういった場合は、事前にしっかりと調べて写真をとるだけにしましょう。

・草木をふみつけたり、木の枝を折ったりしないように気をつけよう。