こたえ:ろうにふくまれる炭素の温度が上がり、明るく光るからです。

「火」「炎」と聞いてイメージするのは、何色ですか? オレンジ色や赤色でしょうか。それとも、青色でしょうか。オレンジ色や赤色と答えた人はろうそくやたき火を、青色と答えた人は台所のガスこんろを思いうかべたのではないでしょうか。このように、同じ炎でも色がちがうのは、燃える材料(燃料)が異なるため。ろうそくの“ろう”のように炭素をふくむ材料を燃やすと、炎がオレンジ色や赤色になり、ガスを燃やすと青色になります。では、ろうそくの炎がなぜオレンジ色なのか、くわしく見てみましょう。

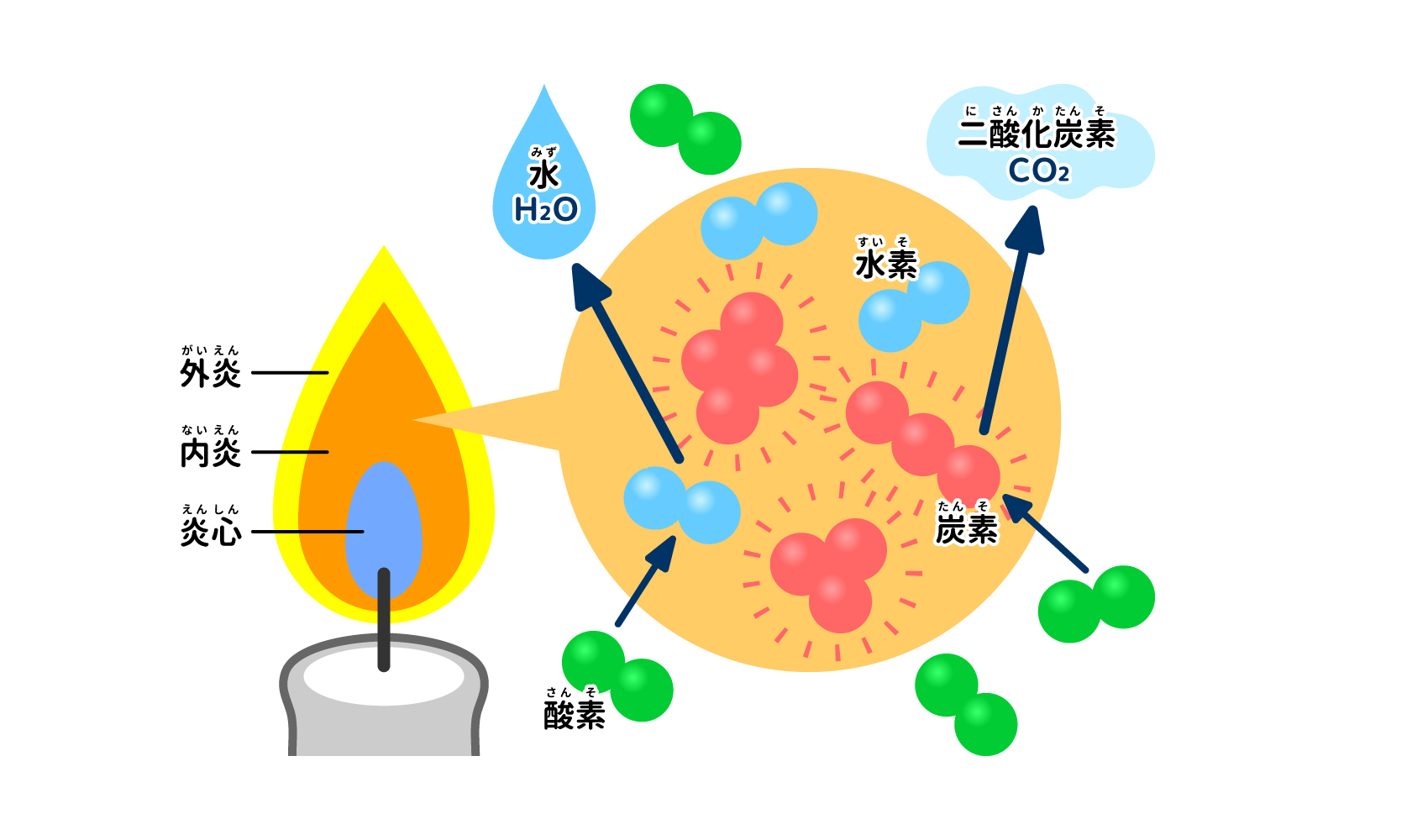

多くのろうそくは、主に炭素と水素からできた「パラフィン」(パラフィンろう、以下では“ろう”とよびます)を燃やします※。ろうそくの芯に火をつけると、芯にしみこんでいたろうが溶けて気化し、燃焼します。このとき、おなじみのオレンジ色の炎が出るのですが、よく見ると、ろうそくの炎は3層に分かれていて、場所によって少しずつ色がちがいます。3層のうち最も芯に近い「炎心」は暗く、その外側の「内炎」は明るいオレンジ色に見え、さらに外側の「外炎」は透明に近くもやもやとしているはずです。つまり、わたしたちがイメージするろうそくの炎の色は、内炎の色ということになります。

炎心は、ろうが気化したばかりでほとんど燃えていないため、暗く見えます。温度は低く、300~400℃ほどです。内炎は、気化したろうが十分に燃えきっていない状態。ろうの気体が熱せられると、炭素や水素に分解されます(熱分解)。このうち炭素は、酸素が足りないため炭素のつぶが集まった“すす”の状態で温度が上がります。すると、熱放射によって赤くなり、明るい光を出します。温度は500~600℃くらいです。外炎は、気化したろうが空気中の酸素と結びついて燃えているため透明に近く、温度は1400℃程度まで上がります。

ガスこんろの炎は、ガスが燃えるときにできる分子によって青色になります。けれども、鍋の中身が噴きこぼれて炎に入ると赤っぽい色に変化しますね。これは、不完全燃焼を起こしてすすが発生し、ろうそくと同じように熱放射するからです。

ろうそくの炎といえばオレンジ色ですが、この色を変える方法があります。それは、金属を炎に入れて熱すると、炎がその金属特有の色に変化する「炎色反応」を利用する方法です。たとえば、ナトリウムは黄色を、カリウムは淡い紫色を発色します1)。銅は、それだけでは炎色反応を起こしませんが、ハロゲン(フッ素、塩素など)をふくむプラスチックなどといっしょに炎に入れると、青緑色を発色します2)。

夜空に色とりどりの絵を描く花火は、この炎色反応を生かしたもの(関連記事「花火の火の色がカラフルなのはどうして?」)。火薬に金属の粉を混ぜて、上空で炎色反応を起こすようにしているのです。花火師は、赤色を発色するストロンチウムや黄緑色を発色するバリウムなど、いくつかの金属を使い分けてさまざまな色をつくりだしています。

※ パラフィンろうは石油からつくられ、ろうそくのほかにはクレヨンや化粧品などにも使われます。一方、日本の伝統的な製法でつくられる「和ろうそく」は、ハゼの実や植物性の油脂、ハチの巣から取ったみつろうなどを原料とします。

記事公開:2022年9月

参考資料

監修者:大山光晴

1957年東京都生まれ。東京工業大学大学院修士課程修了。高等学校の物理教諭、千葉県教育委員会指導主事、千葉県立長生高等学校校長等を経て、現在、秀明大学学校教師学部教授として「理数探究」や「総合的な学習の時間」の指導方法について講義・演習を担当している。科学実験教室やテレビの実験番組等への出演も多数。千葉市科学館プロジェクト・アドバイザー、日本物理教育学会常務理事、日本科学教育学会及び日本理科教育学会会員、月刊『理科の教育』編集委員等も務める。