わたしたちの暮らしは、国や地方公共団体(都道府県・市区町村)が提供している公共施設や公共サービスによって支えられていることを知っているかな? 身近な例では、学校、道路、橋、上下水道、公園などの公共施設や、警察、消防、医療、介護、福祉などの公共サービスがあるよ。これらはわたしたちが安心して豊かに暮らしていくためにどれも必要なものだね。そして、これらの公共施設や公共サービスを運用するために、わたしたちが国や地方公共団体に納めている税金が使われているんだよ。自分が住んでいる地域には具体的にどんな公共施設や公共サービスがあるのかを楽しく学んでゲームとしても使える『税金の使いみちYES/NOカード』を作ろう。

用意 するもの

- パソコンやタブレット(インターネットが使えるもの)

- フェルトペンや色鉛筆、クレヨン、絵の具など

- ノート

- カード用テンプレートを印刷するA4の紙

- カードにするための厚紙など

- はさみ(カッター)

- テープ(のり)

税金 の使 いみちYES/NOカードの材料 を準備 しよう

①どんな公共 施設 や公共 サービスがあるのか見 てみよう

まずはどんなものが公共施設や公共サービスなのかを調べるために、インターネットを使って『みんなで話し合って街をつくろう!』の学習ゲームにチャレンジしてみよう。市長になった気持ちでみんなが暮らしやすい街づくりに必要な施設を建てていくよ。「税金を使う公共施設」と「税金を使わない民間施設」が色分けしてあるので、公共施設や公共サービスについて知ることができるよ。

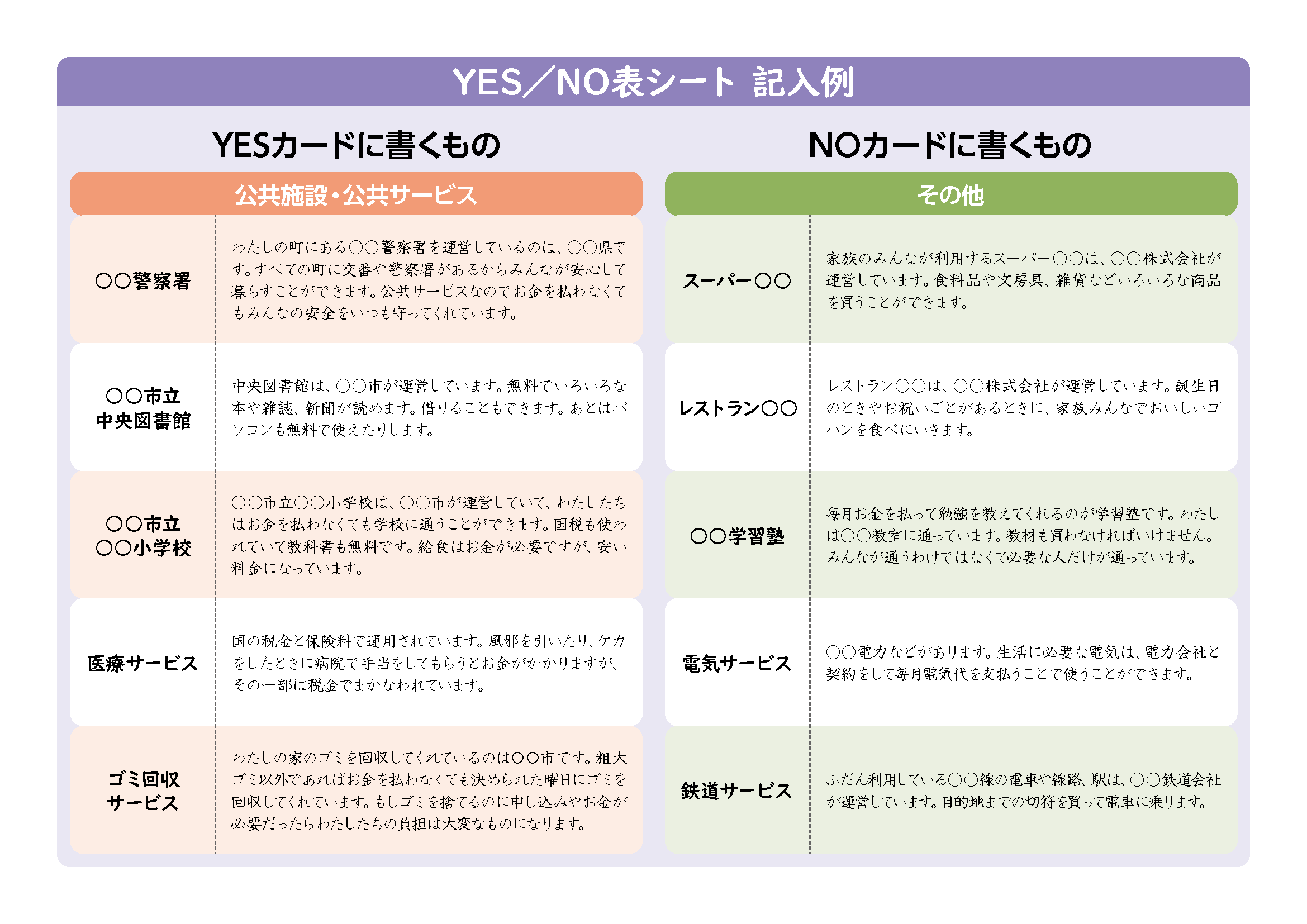

②税金 の使 いみちYES/NOカードにするものについて調 べて表 にまとめよう

①でゲームをして調べた施設やサービスを参考に、自分の住んでいる地域の施設やサービスから、税金の使いみちYES/NOカードに載せたいものを書き出し、それはどんな施設やサービスかを調べてまとめていこう。カードに載せる解説文に使うので、調べたことをプリントした『YES/NO表シート』にまとめていこう。

【YESカードに書くもの】

自分の住んでいる町にある公共施設や公共サービスを取り上げて、「その施設やサービスを運営しているのはどこか」、「どんなサービスを行っていて、どんな特徴があるのか」などを書いていくよ。くわしいことは、インターネットや図書館で本を読んだりして調べよう。

※同じような公共施設や公共サービスでも、運営主体が違うことがあるよ。例えば、道路でも国道は国が運営し、県道は県が運営しているよ。公園も、県立公園や市立公園があるね。また道路の中には私道といって、国や都道府県、市区町村以外が運営しているものもあるよ。

参考「地方税制度(総務省)」

参考「税の学習コーナー 身近な税の使いみち~国民医療費、年金など~(国税庁)」

参考「税の学習コーナー 身近な税の使いみち~公共事業~(国税庁)」

【NOカードに書くもの】

自分の住んでいる町の主な民間施設やサービスを取り上げて、同じように「運営しているのはどこか」、「どんなサービスを行っていて、どんな特徴があるのか」を書いていこう。ゲームをおもしろくするには、きみ自身が「YESかな?」「NOかな?」と迷うような、一見するとどっちかわかりにくい施設やサービスを選ぶといいね。また、例えば「市立小学校」と「〇〇学習塾」のように、YESカードで挙げたものと似たサービスを行っているものについては、公共施設や公共サービスと何が違うのかといったことも考えてみよう。

【高学年のみんなはさらに……】

上で作成した表の「公共施設や公共サービス」について、運用するのにどのくらいの税金が使われているのか、また国民一人あたりおよそいくら負担しているのかについて調べて書き足してみよう。例えば、ゴミ処理にかかる費用は、総額2兆6000億円で、これは国民一人あたりおよそ2万1000円かかっているよ。

参考「もしも税金がなかったら・・・~税金がない世界~ (和歌山県)」

参考「ハロー・タックス(静岡版)」

参考「ファイナンスらんど 税金ってなんのためにあるの?(財務省)」

参考「日本の財政を考えよう(財務省)」

参考「わたしたちのくらしと税(国税庁)」

税金 の使 いみちYES/NOカードを作 ろう

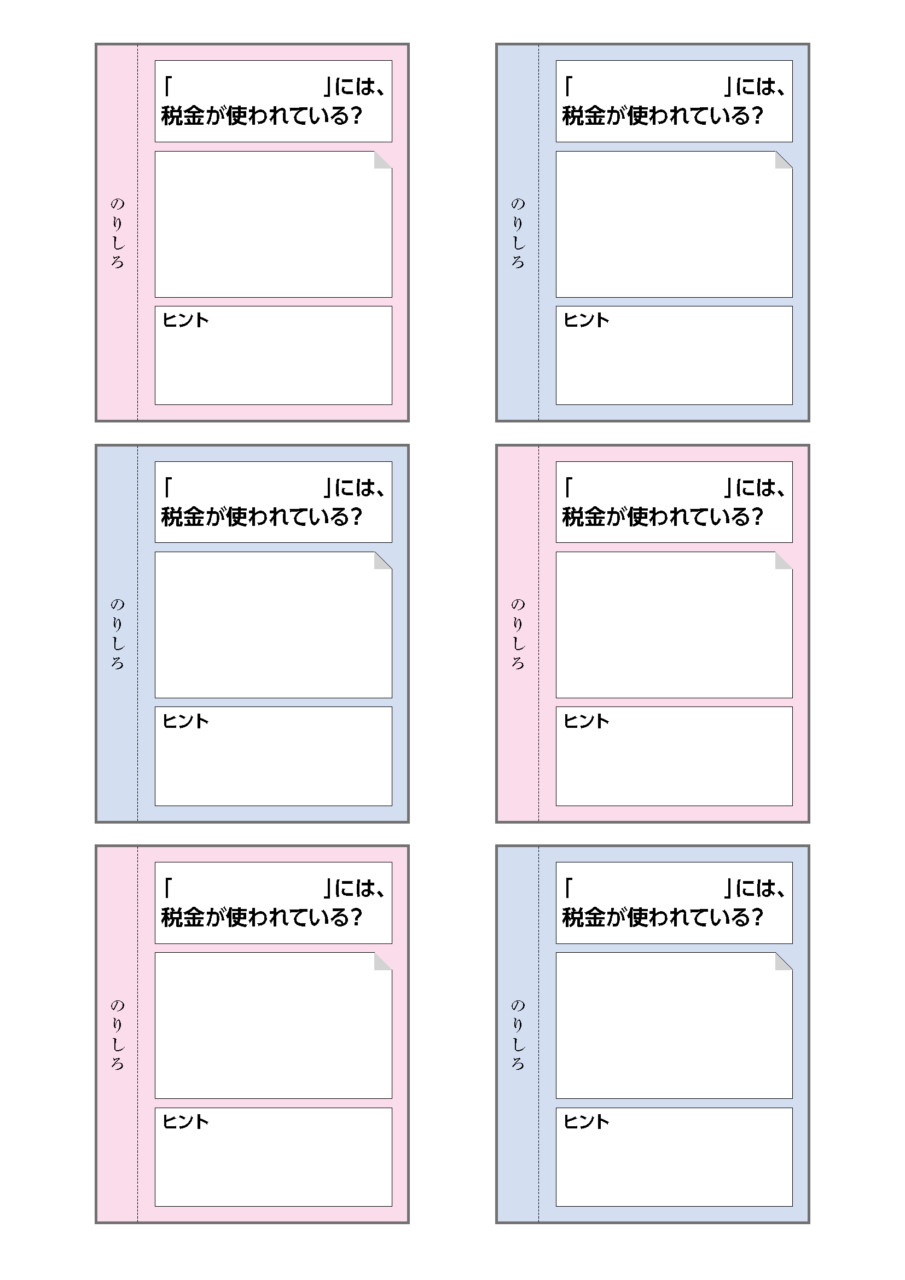

①YES/NOカードのテンプレートを印刷 しよう

下の「YES/NOカード作成用テンプレート」ボタンをクリックしてカード作りに使うテンプレートをダウンロード。おうちのプリンターやコンビニのネットプリントサービスなどで印刷しよう。

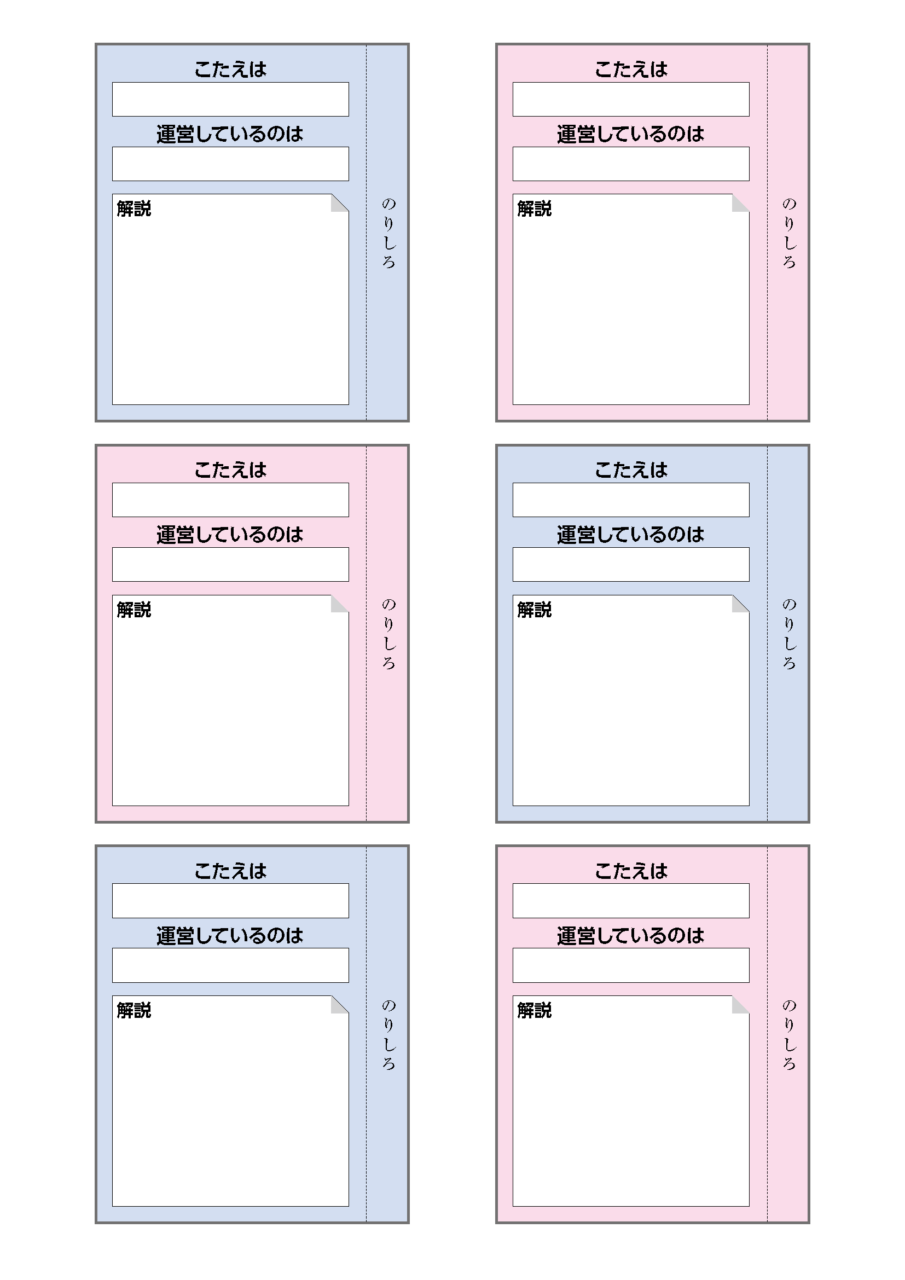

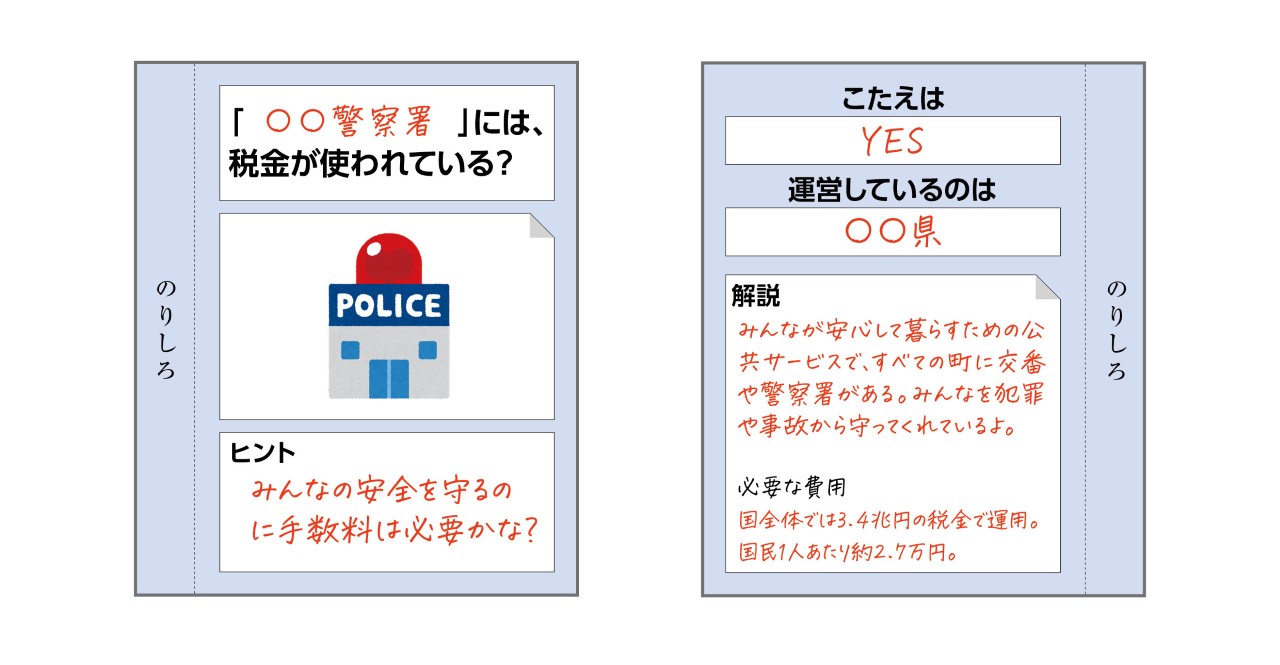

②YES/NOカードに問題 と答 え、解説文 を書 いていこう

YES/NOカード表面には、施設やサービスの名前とイラスト、それが公共施設や公共サービスなのかを考えるうえでのヒントを書き込んでいこう。イラストの代わりに写真などを貼ってもいいよ。続いてカードの裏面には、『YES/NO表シート』に書き込んだ内容をもとにYESまたはNOの答えと解説文を書いていこう。YESカード、NOカードともそれぞれ10枚以上は作るようにしよう。作成したカードは、友だちに問題を出すゲーム用にも使えるよ。

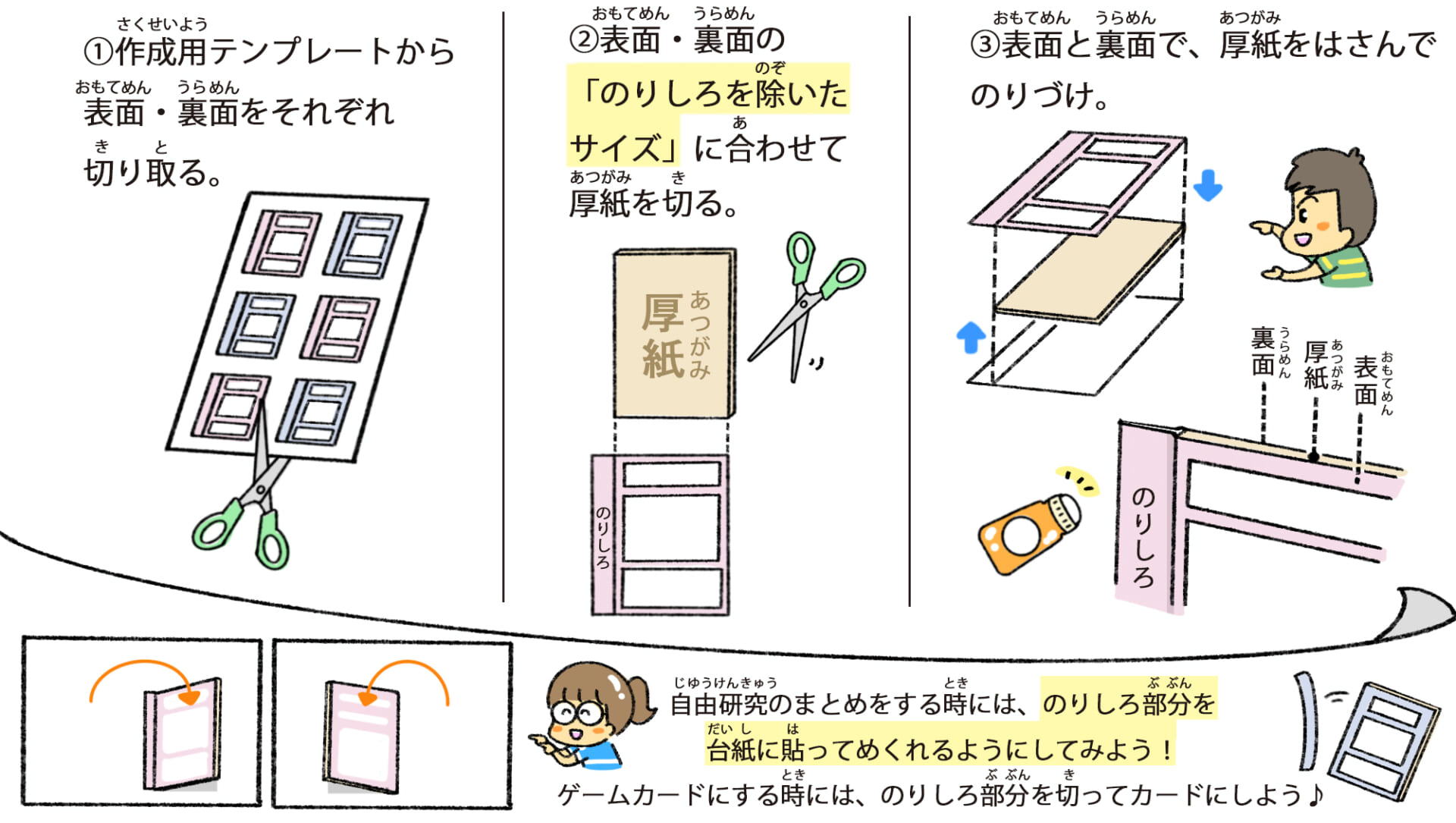

③税金 の使 いみちYES/NOカードを完成 させよう

テンプレートの表面と裏面に問題と答え、解説文を書き終えたら、はさみなどで枠線にそって切っていく。表面と裏面をまちがえないようにセットにしておこう。そして、テンプレートと同じサイズに厚紙を切ったら、厚紙の表面と裏面にテンプレートの表面と裏面をそれぞれのりなどで貼り付けていこう。これでYES/NOカードの完成だ。

【ゲームの遊び方】

①作成したカードを表面にしてよく混ぜよう。

②相手に表面を見せてこれが公共施設または公共サービスなのか問題を出す。

③相手はヒントを見て答える。

④答えが正解かどうかは裏面を見よう。正解の場合は相手にカードを渡す。不正解の場合は、出題者がカードを持つ。最後にカードを多く持っていた方が勝ち。

【ヒント】

友だちに作成した『YES/NOカード』を見せて、どれくらい正解できるのか、理解度を調査してみるのもいいね。

まとめ方

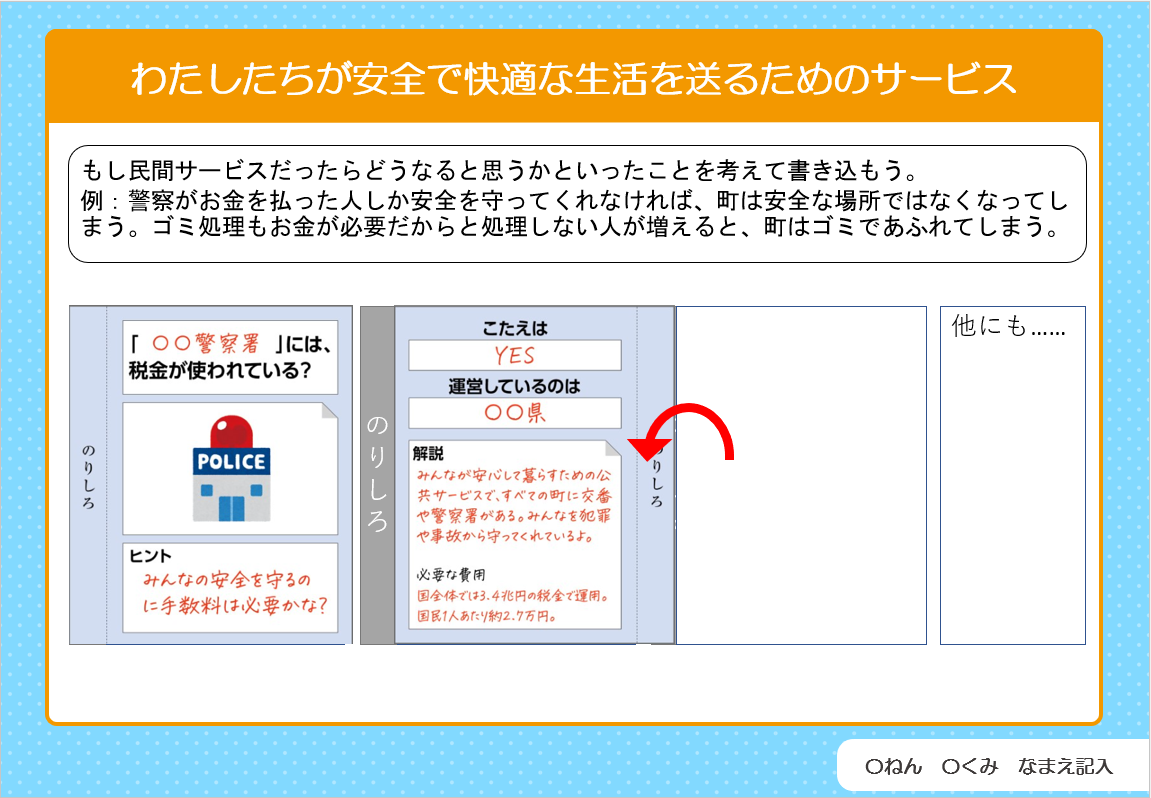

作成 したYESカードを目的 別 に分 けて考 えを書 き出 そう

できあがったYESカードだけを抜きとって、その公共施設や公共サービスがどんな目的を持って社会を支えているのかを分類をしてみよう。例えば、「わたしたちが安全で快適な生活を送るためのサービス」、「わたしたちの健康を守るためのサービス」、「わたしたちの生活を豊かにしてくれるサービス」、「わたしたちが平等に教育を受けるためのサービス」などにYESカードを分類し、「まとめ用シート」にYESカードを貼り付けていこう。下の例のように、目的ごとにまとめシートを作ろう。それぞれのサービスがもし民間サービスだったらどうなると思うかといったことを考えて書き込もう。さらにYESカードを作っていないけど、ここに分類される公共施設や公共サービスがないかも調べて、追加していこう。

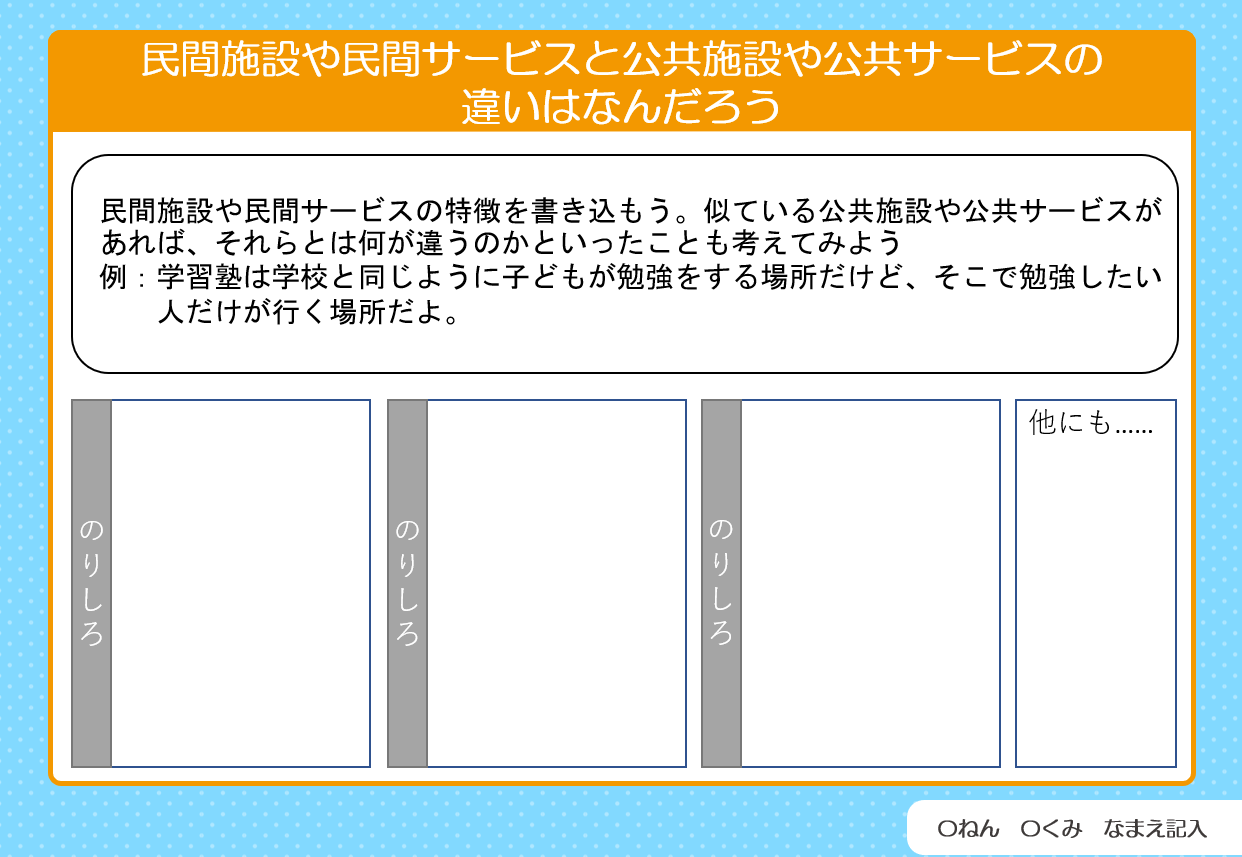

NOカードは公共 施設 や公共 サービスとの違 いを考 えよう

NOカードについてもまとめ用シートに貼り付けて、それぞれの民間施設や民間サービスの特徴を書き込んでいこう。さらに似ている公共施設や公共サービスがあれば、それらとは何が違うのかといったことを考えて書き込もう。

【ヒント】

公共施設や公共サービスと民間の両方が存在しているプール、放課後クラブ、美術館、図書館の場合は、どういう点で公共施設や公共サービスの場合と民間の場合とで違うかを考えてみよう。

公共施設や公共サービスについて考えをまとめよう

公共施設や公共サービスについて考えをまとめよう

【ヒント】

次のような視点を参考に、考えをまとめてみてもいいね。

- 自分がYESカードだろうと思って調べたらNOカードだった。またはその反対だったものはあったかな?

- YESカードの公共施設や公共サービスの中で、これは民間サービスにまかせるべきではないと思うものはあったかな?そして、それはなぜかな?

- YESカードの公共施設や公共サービスの中で、税金を使わずに民間企業にまかせてもよいと思うものはあったかな?そして、それはなぜかな?

- こんな公共施設や公共サービスがあったら、おもしろい、便利だなと思ったものはあるかな?どうすれば、そういう公共施設や公共サービスが実現できるかな?

発展

「郵便」のように、昔は税金を使って国が運営していた公共施設や公共サービスだったけど、いまでは「民営化」といって民間施設や民間サービスになったものについて考えてみよう。どんなものが民営化されたのかを調べて、なぜ民営化されたのか、民営化されてよかったことは何か、逆に民営化して問題がでてきたことはないかといったことを調べてみよう。

民営化した国営事業の例

日本郵政公社(国営)⇒日本郵政グループ、日本国有鉄道(国営)⇒JRグループ、日本電信電話公社(国営)⇒NTTグループなど。

注意

・調査などに出かけるときは、自動車や歩行者などに注意し、きけんな場所には近づかないようにしよう。

・遠くに出かけるときは、大人といっしょに行こう。

・博物館や図書館などでは、さわいだり走ったりしないこと。また、展示されているものにむやみにさわらないこと。

・役所などで調査をするときは、行く前に許可をとり、めいわくにならないようにしよう。

・役所などに電話をするときは、まず名前を伝えてから用件をはっきり話そう。相手のめいわくにならないように、電話で話している時間があるかどうか確かめること。

・人に話しを聞きに行くときは、行く前に都合のよい日時を聞き、時間におくれないようにしよう。終わったら、必ずお礼を言おう。