用意するもの

- 大きめのとうめいなよう器 1こ

- 小さめのガラスびん 2こ

- 温度計

- ガラス玉

- ガラスビーズ 8mm・4mm

- ふたの開けしめ器

- 水

- お湯

- 氷

- タオル

実験方法

びんが、ぎりぎりうくくらいに調整しよう

1

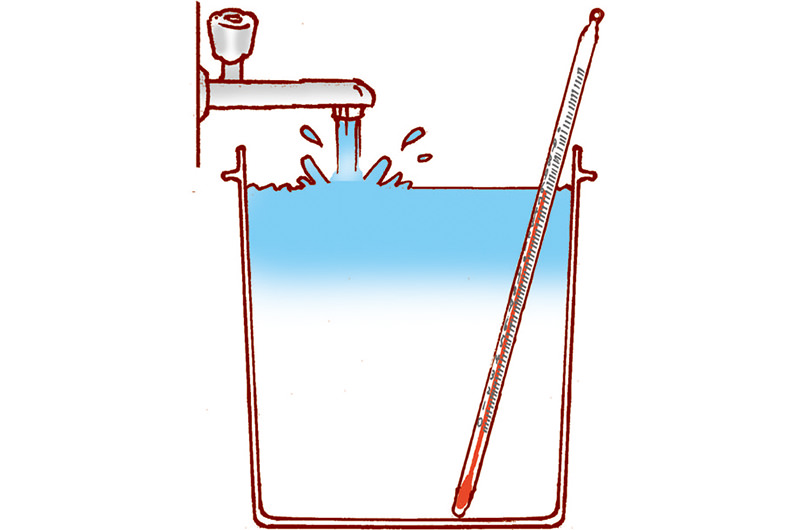

よう器の中に水道の水を入れて、温度をはかる。

わすれないように、はかった温度をワークシートに記入しておこう。

2

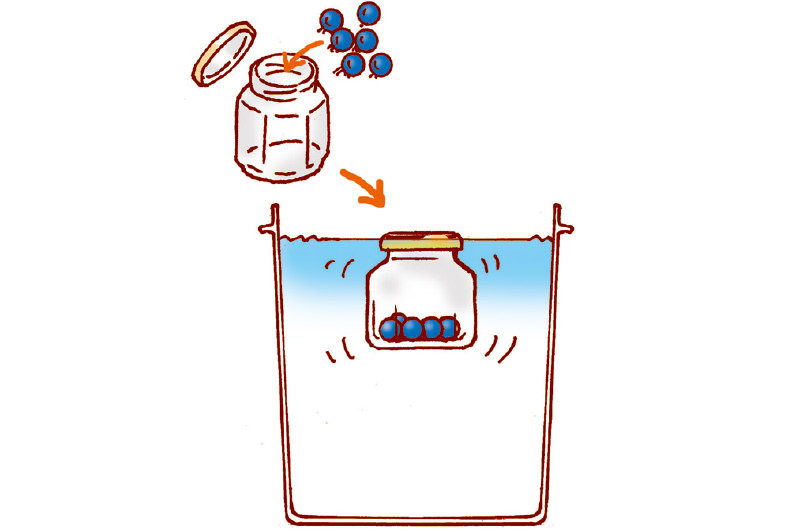

ガラスびんのふたをあけて、ガラス玉を5~6こ入れてふたをしめ、1のよう器の中に入れる。びんが水にうかんでいるかかくにんしよう。

※びんがしずんでしまうときは、うかぶまでガラス玉の数をへらす。

ガラス玉を口に入れたり、なめたりしないこと。

しっかりふたをしめないと、水が入って、しずんでしまうよ。また、手についた水が入らないようにしよう。

※ふたは、最後にグッとしまるまでしっかりしめる。ふたの開けしめ器を使うとべんり。

空気がついていると、重さではなく、空気のせいでういてしまうよ。

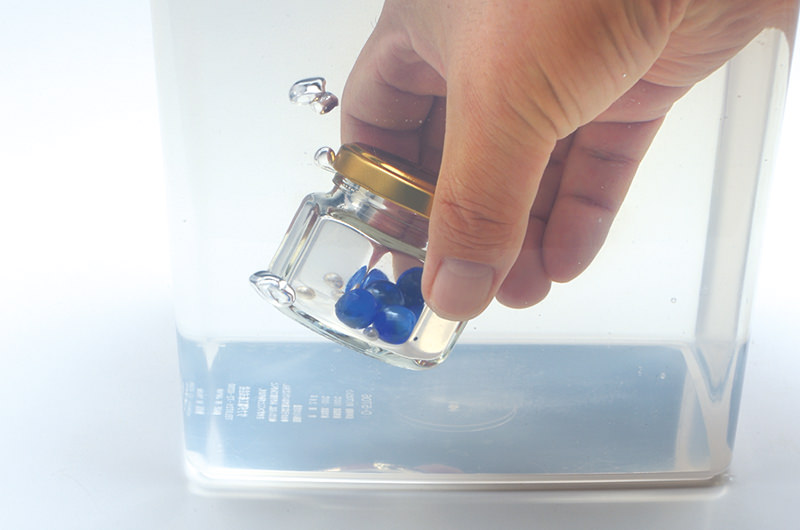

※びんのふたのうらに空気がたまるとういてしまうので、水の中でびんをかたむけたりさかさにして、空気をとりのぞく。びんのそこやふたなどにも空気がついたらとりのぞこう。

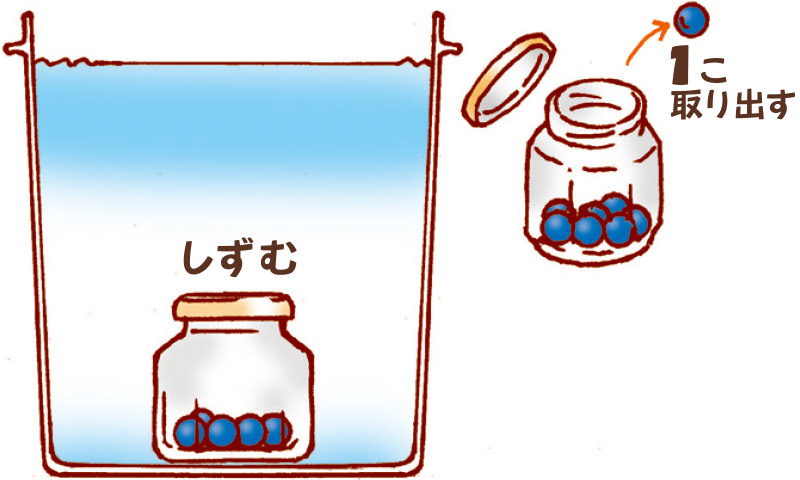

3

ガラス玉の数を1こずつふやしていき、びんがしずんだところで、1こをびんから取り出す。びんが水にうかぶようにする。

ガラス玉をもう1こふやしたらびんがしずむ、という重さになっていればいいよ。

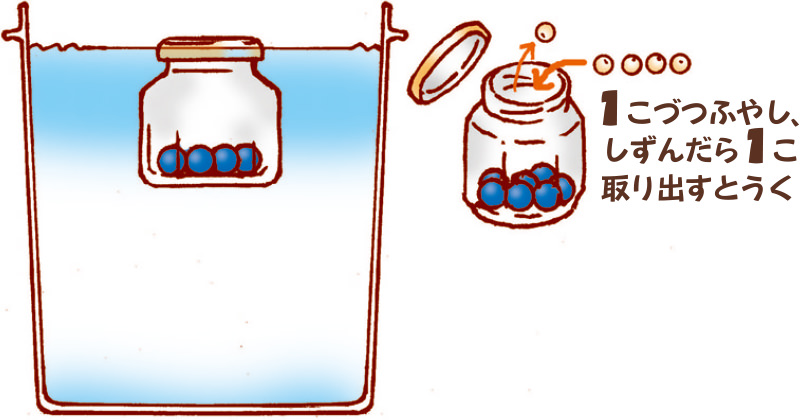

4

次に、びんの中にガラスビーズ(8mm)を入れる。ガラス玉のときと同じように、びんがしずむまで1こずつふやしていき、びんがしずんだところで、1こをびんから取り出す。

ガラスビーズをもう1こふやしたらびんがしずむ、という重さになっていればいいよ。

5

小さいガラスビーズ(4mm)をびんの中に入れる。同じように、しずむ直前まで数をふやしていこう。

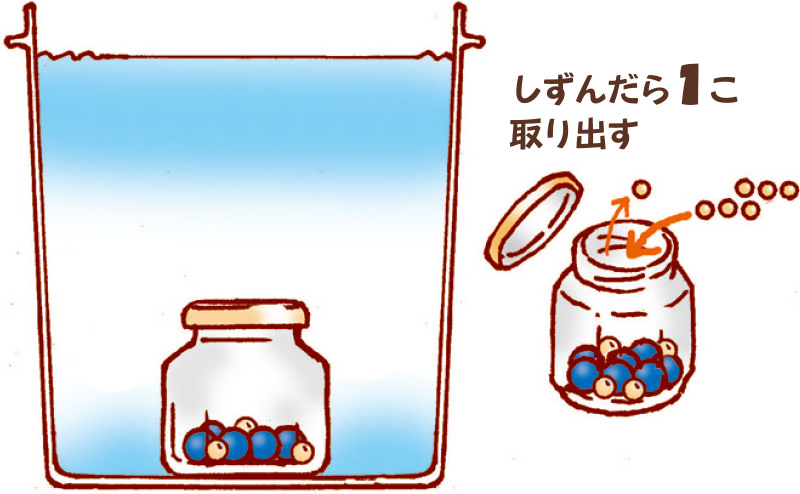

6

びんをしずめて手をはなすと、7~10秒かけてゆっくりういてくる状態になっていればいい。これでできあがり。

調整には時間がかかることがあるよ。根気よくやろう。

※条件によって、ガラス玉とビーズの数は変わります。

※最後にもう一度水温をたしかめる。

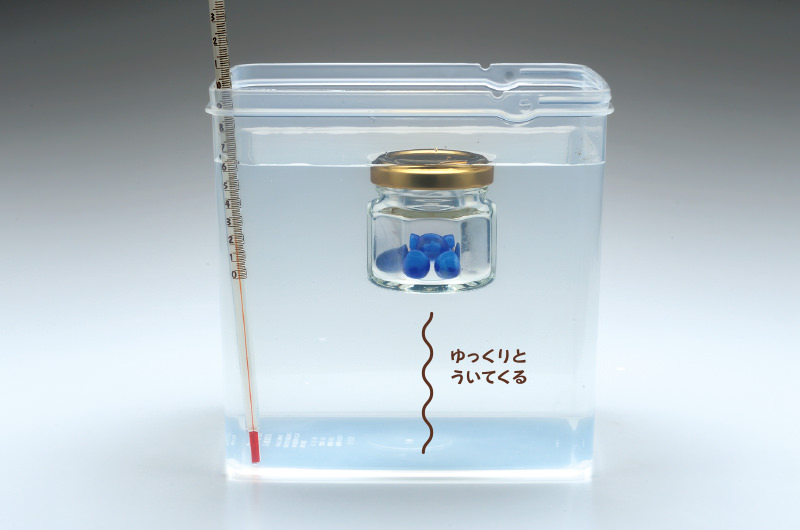

実験しよう 温度の変化と、びんの動きをたしかめよう

水の温度が最初のときと同じか、それよりも低いときは、びんがうかぶ。

そして、最初の水の温度よりも5℃くらい高いときは、びんがしずむ。

このように、びんがういたりしずんだりするのを見ることで、温度の変化を知ることができるよ。

1

お湯をたして、水の温度を5℃くらい上げてみよう。うかんでいたびんがゆっくりしずむよ。何℃のときに、どんなようすになるかを観察し、ワークシートに記入しよう。

お湯は、びんにかからないように、ゆっくりそそいで、静かにかきまぜる。

※水の表面張力(ひょうめんちょうりょく)により、しずまないことがあるので、その場合は少し水をかけてみよう。

お湯を入れるときにやけどをしないように十分注意すること。

水があふれてもいいところで実験しよう。

2

氷を入れて、最初のときと同じくらいの温度にしてみよう。びんがうかび上がってくるよ。何℃のときに、どんなようすになるかを観察し、ワークシートに記入しよう。

発展 中のおもりのびんを2つにしてみよう!

たとえば20℃、25℃など、水の温度を一定にしながら、びんの重さを調整してみよう。びんがしずみはじめる温度に差をつければ、よりくわしく変化を知ることができるよ。

まとめ方

ワークシートをダウンロードして必要な数だけ印刷して使おう。

重さを調整しているときのガラスの小びんのようすをワークシートにメモし、写真もとっておく。

重さを調整したガラスの小びんが、水の温度によってどう変化するかもワークシートに書きこみ、写真をとっておこう。

そのワークシートを整理し、気づいたこと、わかったことをまとめ用のワークシートにまとめる。

「まとめ方のコツ 実験の例」を見てみよう

なぜ? どうして?

どうして、おもりが入ったびんがしずんだりういたりするの?

水は、4℃のときが一番重く、それよりも温度が低くなっても高くなっても、ほんの少しずつ軽くなっていく性質(せいしつ)があるんだ。それに対して、温度が変わっても、おもりを入れたびんの重さはほとんど変わらない。だから、最初はつり合っていても、水の温度が上がるとびんの方が重くなるのでしずみ、水の温度が下がって4℃に近づいていくと、びんの方が軽くなるのでうかび上がってくる。

温度によって水の重さが変わるのは、おふろのお湯をわかしたときなどにたしかめることができる。お湯をよくかきまぜないと、上の方が熱くても下の方がぬるいことがあるね。このときは、温められたお湯の方が軽くなるので、上にうかんでくるんだよ。

監修(かんしゅう):秀明大学 大山光晴

注意

- 実験は、必ずおうちの人といっしょにしよう。

- 実験前にこのレシピをしっかり読んで、まちがった手順で行わないようにしよう。

- 実験に使う材料は、おうちの人に用意してもらうこと。

- 材料をなめたり、口に入れたりしないこと。特にガラス玉がのどにつまるとあぶないよ。

- びんのふたの開けしめは、意外と力がいるので、ふたの開けしめ器を使うか、おうちの人にやってもらおう。

- お湯を使うときは、やけどをしないように気をつけよう。

- 氷は直せつ手でさわらないようにしよう。手や指にくっつくと赤くなったり、はれたりすることがあるよ。

- 実験するときは、まわりがぬれてもいい場所で実験しよう。

- 実験のあとは、おうちの人といっしょに手や道具をきれいにあらい、しっかりあとかたづけをしよう。あらった道具は、きれいになったかどうかおうちの人にたしかめてもらおう。

実験をするときの注意

実験をする前に必ずおうちの方といっしょに読んでね。

- 実験をするときは、必ずおうちの人に実験することを伝えておこう。

- 実験に使う材料(ざいりょう)や道具などは、使ってよいものかどうか、おうちの人ひとに確(たし)かめよう。

- 火や化学薬品、電気製品(せいひん)などを使うときは、かならずおうちの人といっしょにしよう。

- つまようじやフォーク、シャープペンシルのしんなど、先のとがったものを使うときは、けがをしないように気をつけよう。

- はさみやカッターナイフを使うときは、けがをしないように気をつけよう。

- むずかしい実験をするときは、おうちの人に手伝ってもらおう。

- 実験に使った食べ物などは、絶対(ぜったい)に口に入れないこと。

- 実験が終わったらきちんとあとかたづけをし、実験に使ったものを、家族が口に入れたりしないように気をつけよう。

- 実験で使ったものや作った作品は、小さい子の手のとどかない場所にしまうこと。

- 実験をしたあとは、必ず手をよくあらうこと。