用意 するもの

材料

・カードケース

・磁石(10個ほど)

・アルミテープ

・電池ボックス(LEDライト付属のものなど)

・アルミピンチ(2個)

・アルミはく

・単三乾電池(2本)

必要 な道具

・油性ペン

・カッター

・カッターマット

・じょうぎ

・両面テープ

・はさみ

・ツルツルした丸い棒(色鉛筆など)

リニアモーター実験 装置 の作 り方

[1]

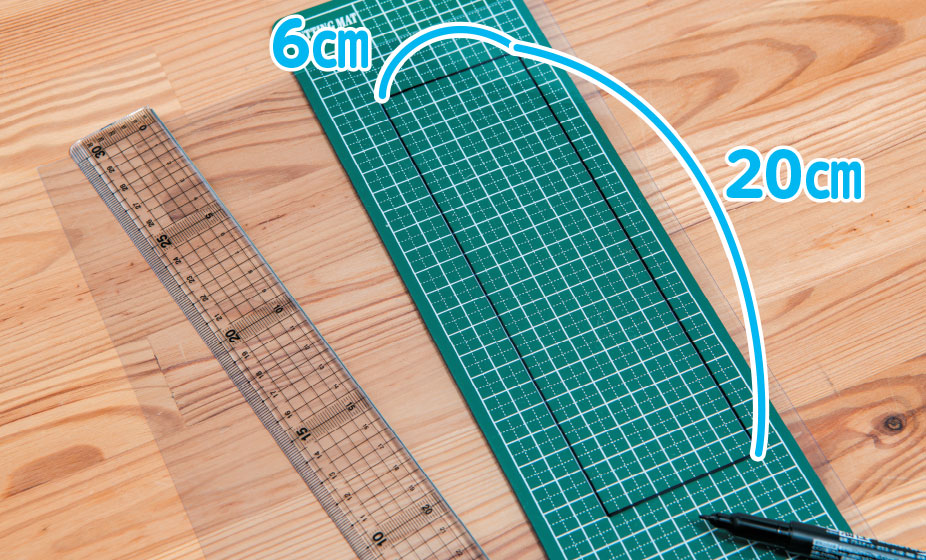

カードケースの2枚重なってくっついている部分を切って外し、幅6cm、長さ20cmに切る。

※カッターを使うときはおうちの人といっしょに作業し、手を切らないように注意する

[2]

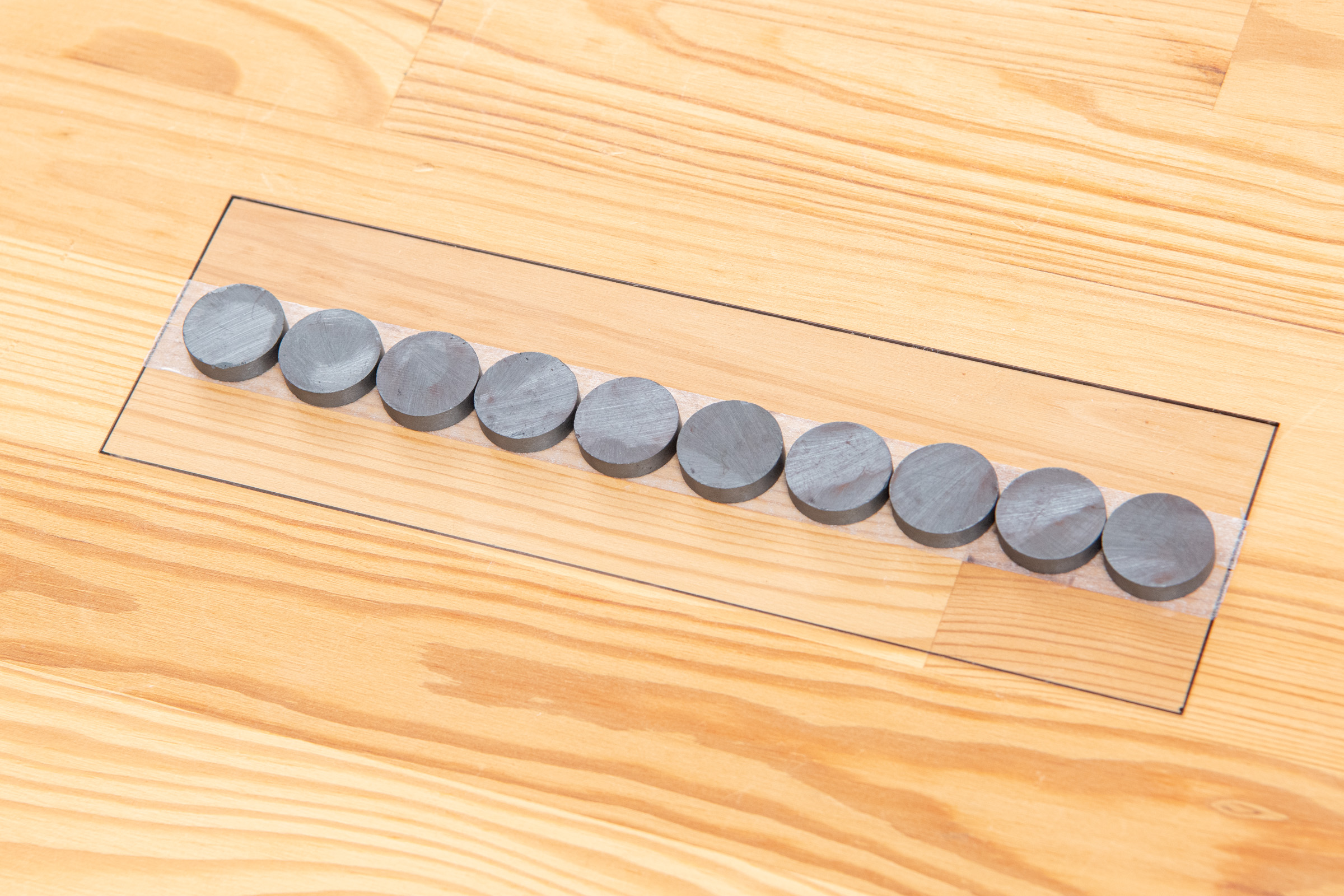

カードケースの真ん中に両面テープを貼り、その上に磁石を並べて貼る。

このとき、磁石の「極」の向きが同じになるようにする(別の磁石を上から近づけたときに、引き合う向きに貼るなど)。

[3]

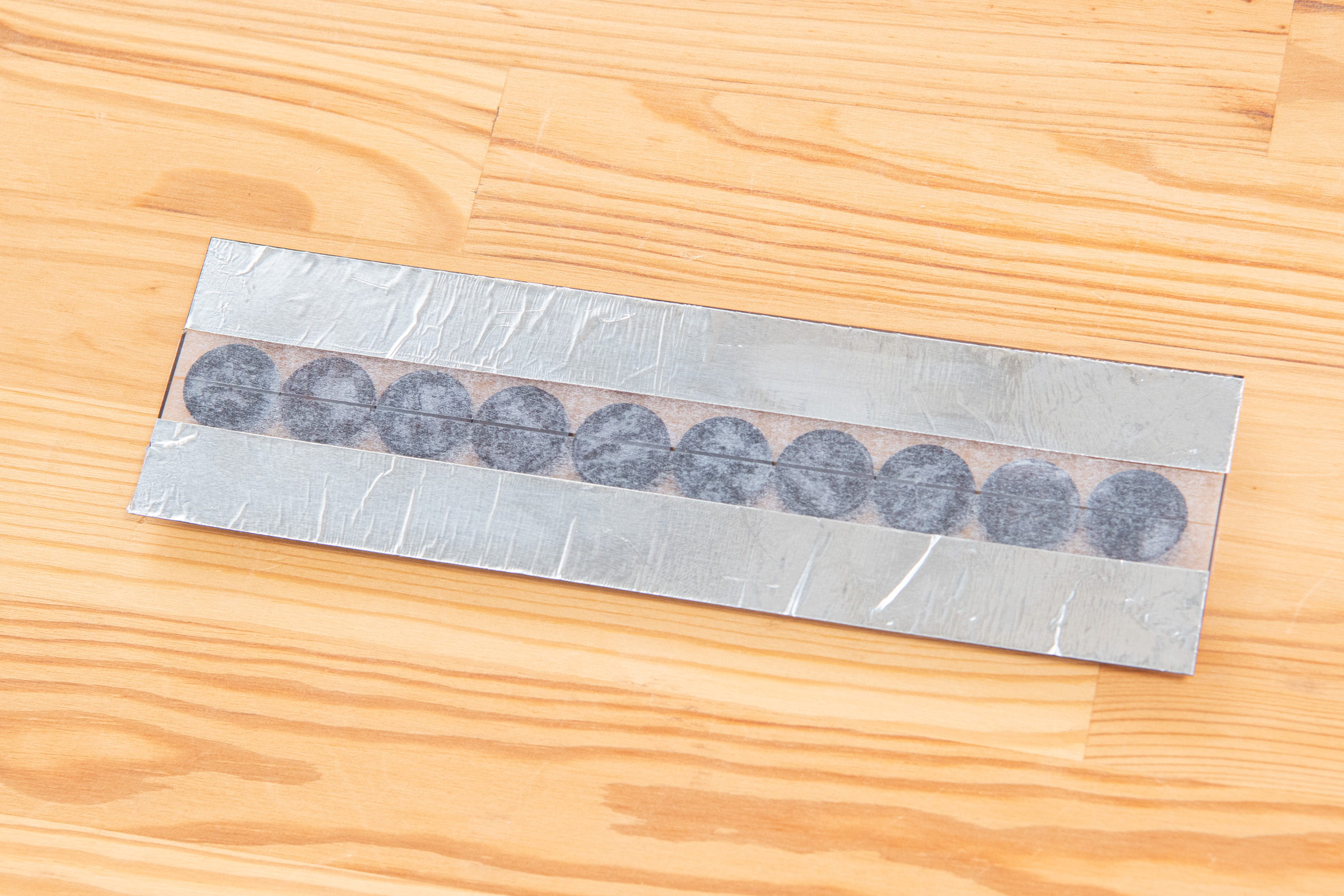

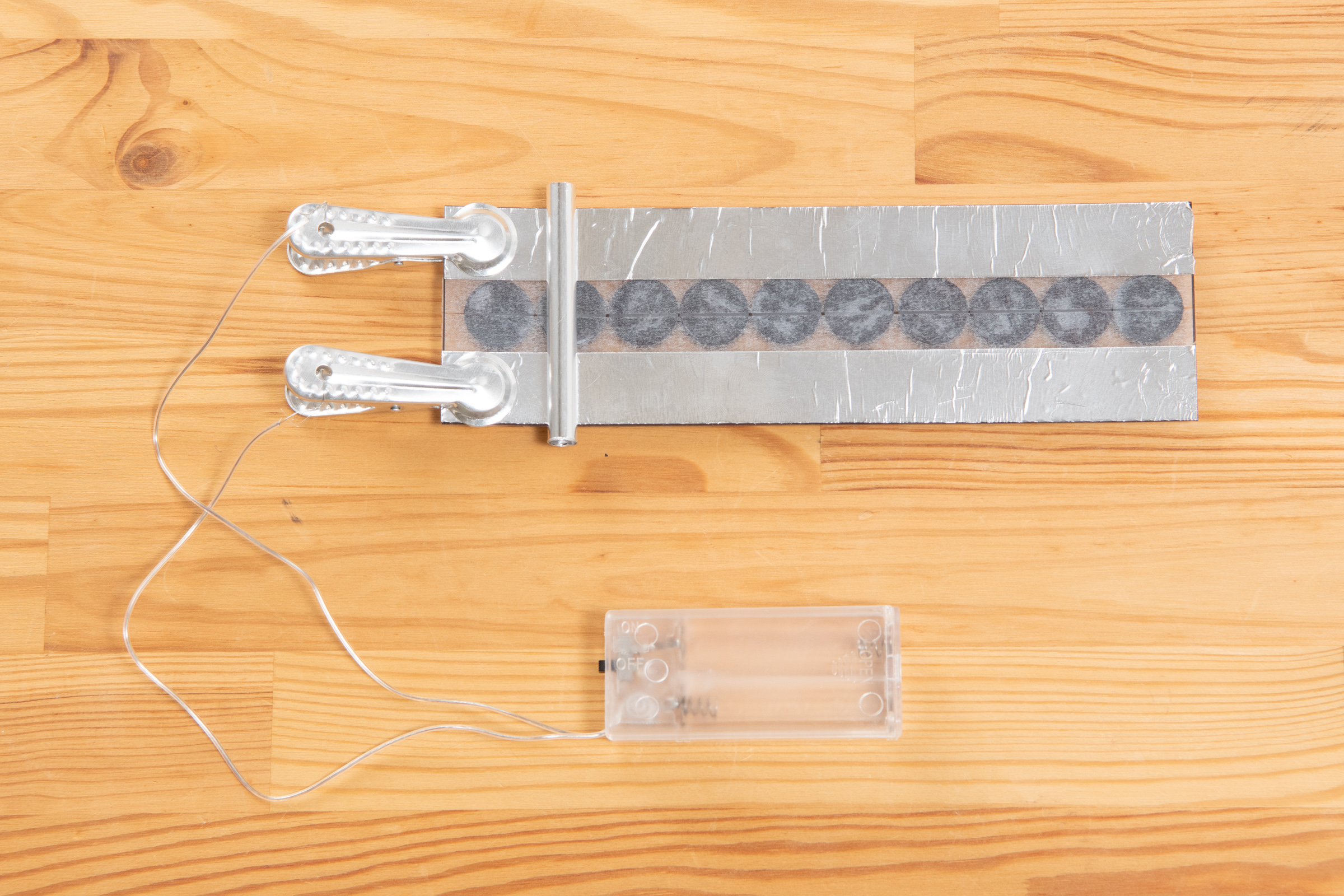

アルミテープを幅2cm、長さ20cmに切る。2本つくり、[2]を裏返して磁石の左右に貼る。これで「線路」の完成!

※カッターを使うときはおうちの人といっしょに作業し、手を切らないように注意する

[4]

電池ボックスから出ているコードを1つ目のLEDの手前で切り、先から4cmくらいビニールをむく。

[5]

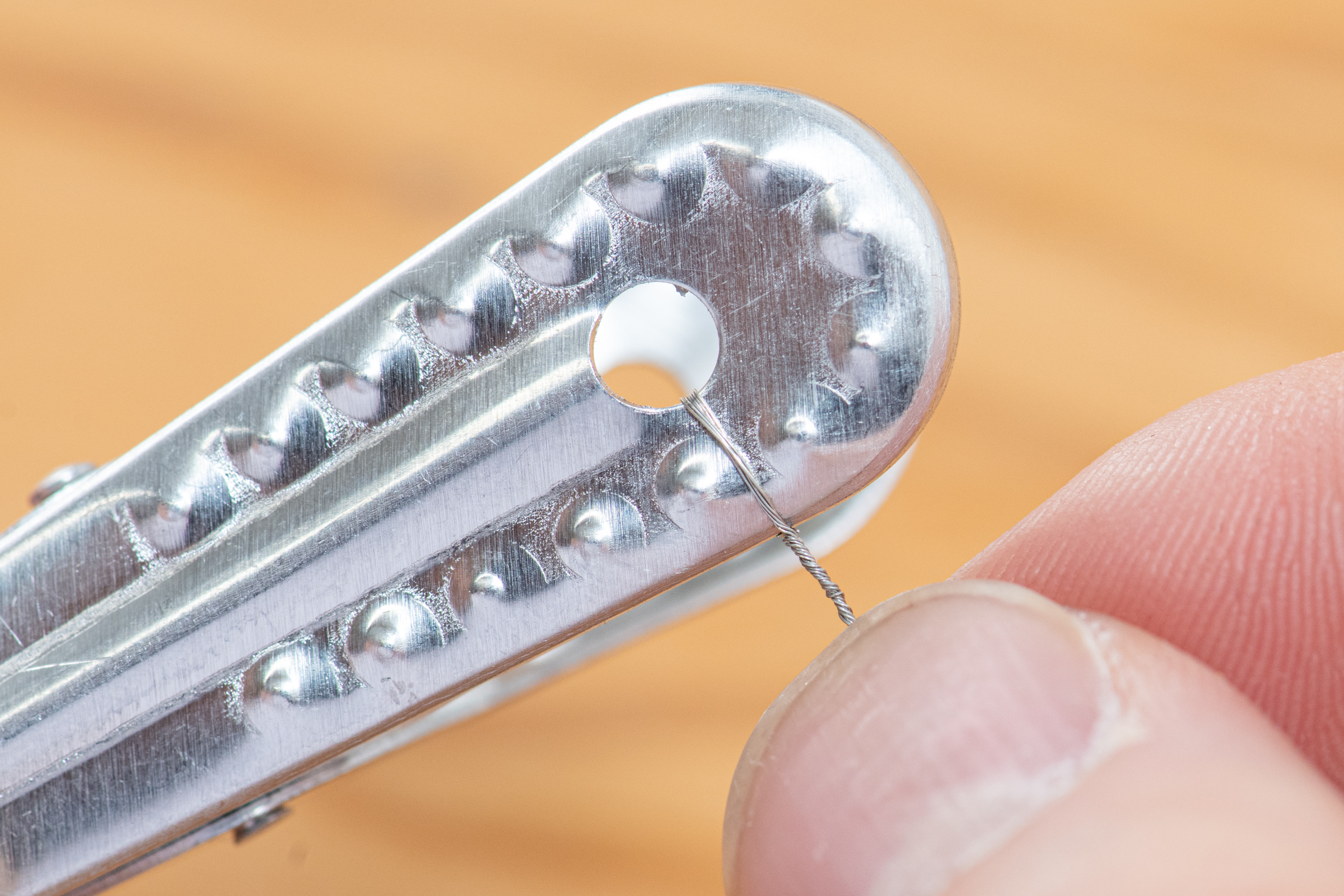

電池ボックスのコードの先の導線にアルミピンチを結び付ける。これで「コード」が完成!

[6]

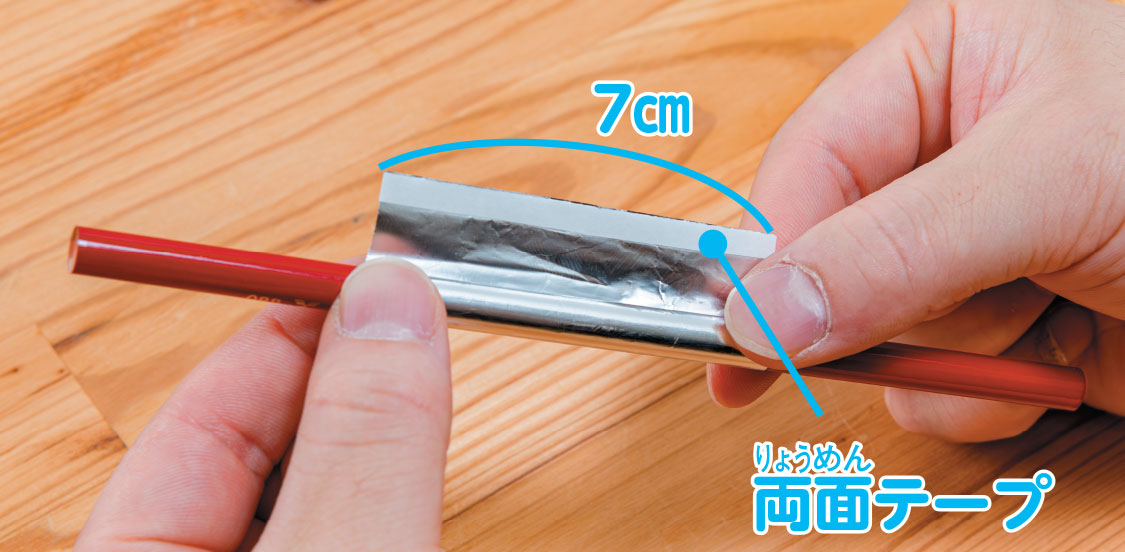

7cm×20cmに切ったアルミはくを丸い棒にまき、両面テープでとめる。両面テープの幅が広いときは、縦半分に切って細くして使おう。

[7]

アルミはくがつぶれないように棒から外す。これで「筒」の完成!

実験 しよう

注意

・実験中、アルミの筒とアルミテープが触れ続けていると装置や電池がとても熱くなります。アルミの筒を指で上から押さえつけたり、アルミの筒を線路に置いたまま放置したりは絶対にしないでください。

・アルミピンチ同士が直接触れないようにしてください。

・アルミの筒以外のものを線路の上に置かないでください。

・実験後は必ず電池ボックスから電池を取り出してください。

[1]

アルミピンチを「線路」につなぎ、線路の上に「筒」を置く。

[2]

電池ボックスに電池を入れて、スイッチをオンにすると……筒が転がる!転がりにくいときは、スイッチをオフにして、ティッシュなどで筒やアルミテープの線路を軽くこすってからもう一度実験してみよう(目に見えないさびがとれて電気が流れやすくなるよ)。

※少しでも熱いと感じたら実験を中止し、スイッチをオフにしてください。こまめに電池ボックスのスイッチをオフにしてください。

工作 ・実験 動画 も公開 中 !

セリアの特設サイトでは、工作や実験の様子を動画で紹介しているよ。

なぜ どうして?:アルミはくの筒 が転 がるしくみ

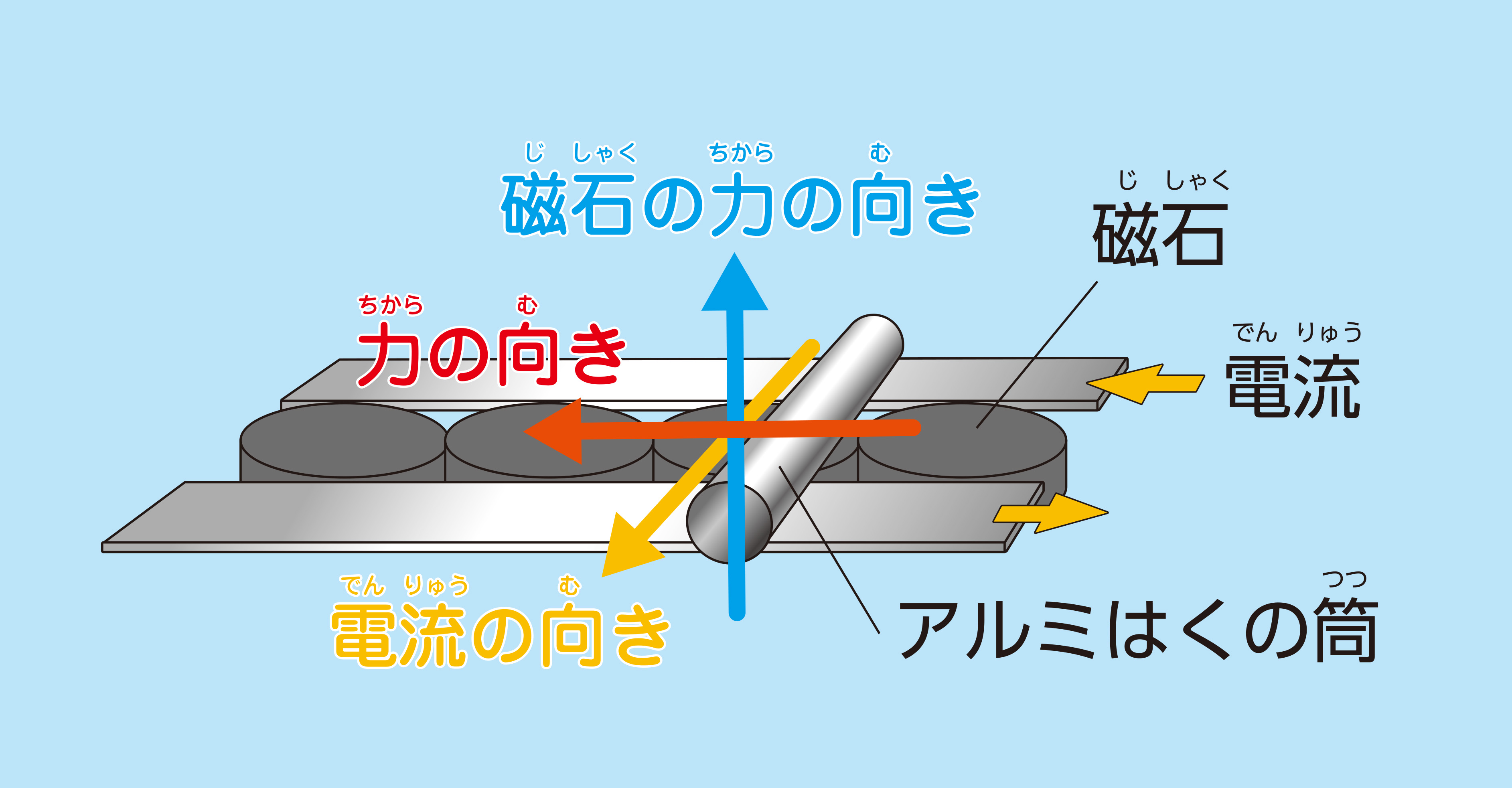

磁石の力と電流がまじわると、力が発生するんだ(フレミングの左手の法則)。その力でアルミの筒がおされて転がるよ。

今回実験をしたリニアモーターは、回転するモーターと基本的なしくみは同じで、それを直線(リニア)の動きにしたものだよ。回転するモーターについては、「ファラデーモーター」の実験をやってみてね。

発展 :リニアモーターには2種類 ある!?

「リニアモーター」と聞くと、リニア中央新幹線を思い浮かべる人も多いかもしれないね。でも、今回実験をしたリニアモーターは、直線(リニア)に動くという意味ではリニア中央新幹線などと同じだけど、進むしくみはちがうんだ。

リニア中央新幹線は、車体に積んだ強力な磁石の力で浮かんで、磁石が引き合ったり反発したりする力を高速で切り変えて進む力をつくっているよ。興味があったら、もっとくわしく調べてみよう!

注意

・実験は、必ずおうちの人といっしょにしよう。

・実験前にこの作り方と注意をしっかり読んで、まちがった手順で行わないようにしよう。

・実験に使う材料は、おうちの人に用意してもらうこと。

・実験のあとは、おうちの人といっしょにあとかたづけをして、小さい子どもの手がとどかないところにしまうこと。

監修:秀明大学/大山光晴