用意 するもの

- ゴムねん

土 (またはねり消 しゴム ) 水 そう(または大 きめの容器 )- プラスチックのコップ 2こ

- わりばし

糸 水

実験 1

1

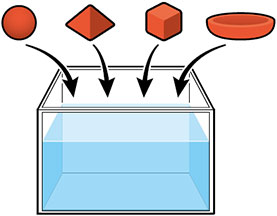

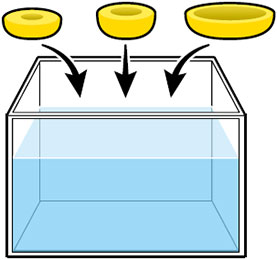

ねん土の形を変えて水に入れ、うくかしずむかを調べる。

2

ねん土を平たくして、うくかしずむかを調べる。

3

ねん土を箱の形にして、底の面積を変えて水に入れ、うくかしずむかを調べる。

4

ねん土を船の形にして水に入れ、うくかしずむかを調べる。船の形は、いろいろ変えてみる。

まとめ方

実験の手順を書く。結果は表にまとめ、わかったことを書こう。

結果

ねん土の形とうきしずみ ねん土の底の面積とうきしずみ 船の形とうきしずみ

わかったこと

球 の形 では、大 きさを変 えても、うかない。- うすくのばしても、うかない。

船 の形 にするとうくことがある。うすく、全体 を大 きくすると、うきやすい。船 に水 を入 れると、しずむ。

実験 2

1

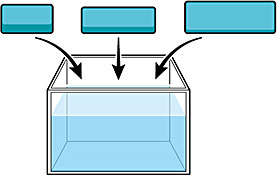

わりばしに糸をむすび、糸をつけたねん土をぶら下げる。糸の位置を調整して、つり合わせる。

2

プラスチックのコップに水を入れ、片方のねん土を水に入れる。

どうなるかな。

3

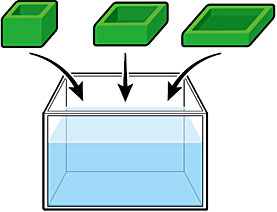

つぎに、ねん土の片方を船の形にして、両方を水に入れる。

どちらにかたむくかな。

まとめ方

実験の手順を書く。結果は表にまとめ、わかったことを書こう。

結果

水に入れたほうが上がった。

船の形のほうが上がった。

わかったこと

- ものを

水 に入 れると、そのものをうかそうとする力 がはたらく。 体積 の大 きいもののほうが、うかそうとする力 が大 きい。船 の形 にすると、体積 が大 きくなるので、うかそうとする力 が大 きくはたらく。球 の形 だと水 にしずむねん土 が、船 の形 にするとうくのはそのため。

「まとめ方のコツ 実験の例」を見てみよう

発展

船は、くらしや産業に必要なものを運ぶ、大切な役割をしているよ。

ものを運ぶ船には、どんな種類があるかを調べてみよう。

また、船にはどんな長所があるかを調べてみよう。

調 べ方

船に関する本を読んだり、ホームページを探したりしてみよう。

わかったこと

船 の種類

荷物を入れたコンテナという箱を積めるようになっている。

石油製品(重油、ガソリン、ナフサなど)を運ぶ。

セメントを、自動で積み降ろしできるようになっている。

強い圧力をかけてLPG(液化石油ガス)を運ぶ。

石炭や砂などを積み降ろしするためのクレーンがついている。

貨物を積んだトラックやトレーラーをそのまま運べる。

このほかにも、運ぶものに合った、さまざまな種類の船がある。

船 の長所

船 は、一度 に大量 のものを運 ぶことができるので、効率 がよい。だから、使 うエネルギーが少 なくすむ船 は、トラックに比 べ、地球 温暖化 の原因 になる二酸化 炭素 (CO2)を出 す量 が少 ない。

注意

実験 は、必 ずおうちの人 といっしょにしよう。- まわりがぬれたりよごれてもいい

場所 で実験 しよう。 実験 のあとは、おうちの人 といっしょに手 や道具 をきれいにあらい、しっかりあとかたづけをしよう- あらった

道具 は、きれいになったかどうかおうちの人 にたしかめてもらおう