実験 方法

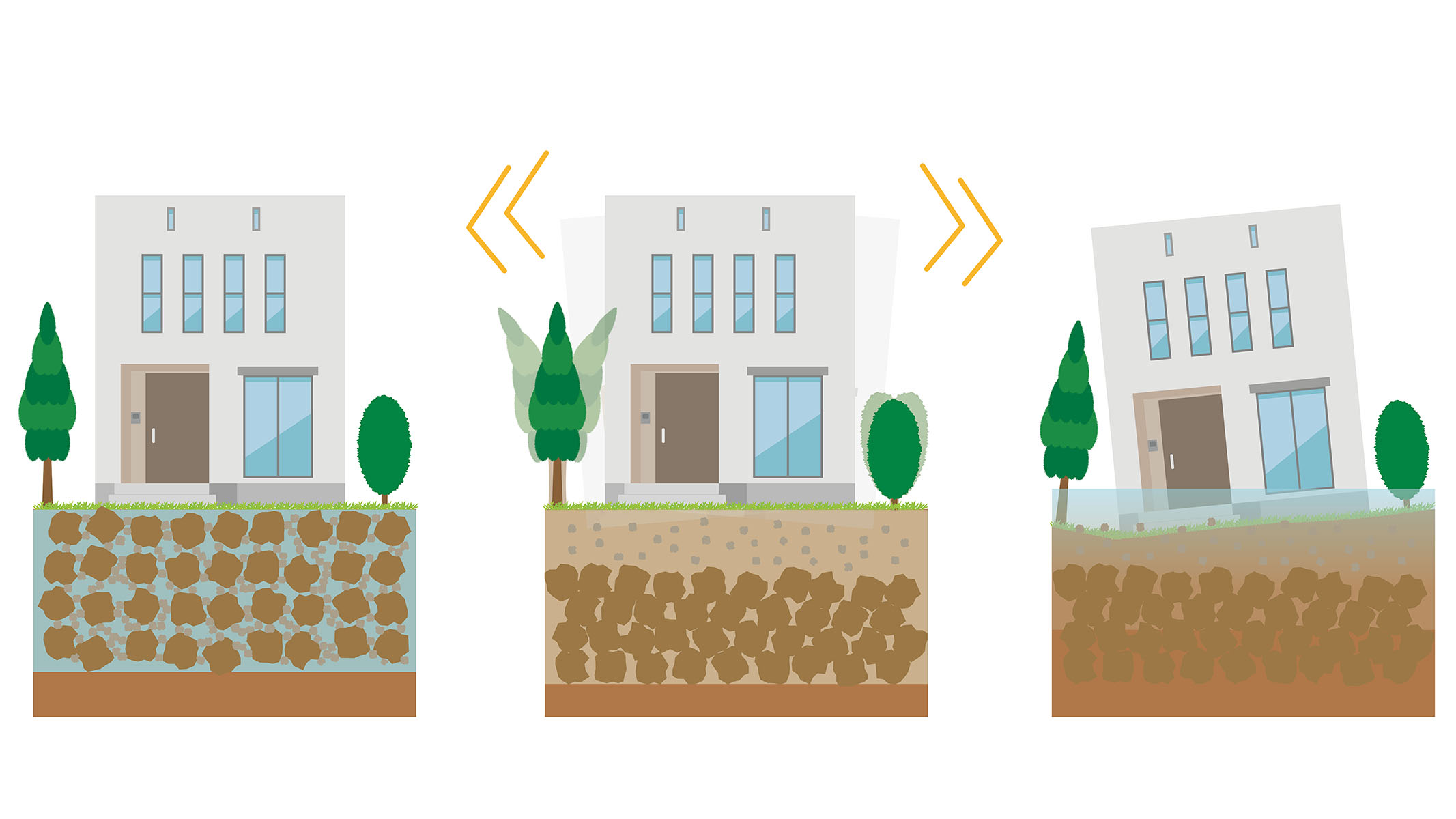

大地震のあとで海や川の近くに建っている家がかたむいたり、泥がふき出ているのをテレビや写真で見たことがありませんか? なぜ地震がおこると海や川の近くに建っている家だけがかたむいてしまうのでしょう? 地面の砂に秘密があるのでしょうか? 地震のときの砂のようすを調べてみよう。

準備 するもの

・透明なコップ/10個

・水・石・木片・砂・泥・小石

・計量カップ・軽量スプーン(5ccがはかれるもの)

実験 のやり方

海や川の近くの砂には、水分が多く含まれています。そこでとりあえず、水を多く含んだ砂を使って模擬的な地震をおこし、そのときの変化をみてみましょう。いわば、予備実験といったものです。

【実験 1】水分 を含 んだ砂 をゆすって、変化 をみてみる。

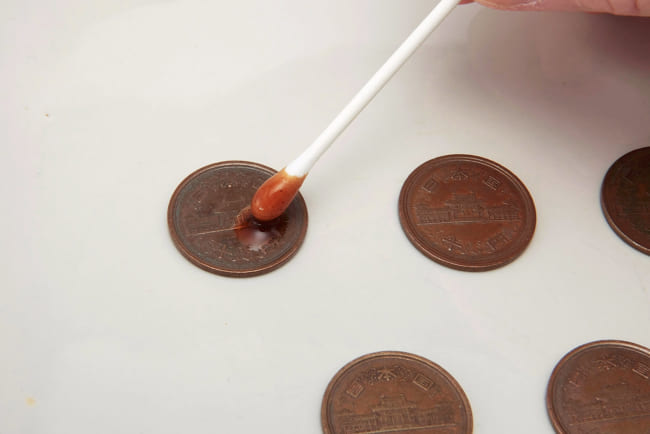

(1)透明なコップに、砂を80㎤ほど入れます

(2)この砂に、水を静かにかけます。30〜40㎤くらいかけると、砂全体がしめってくるはずです。まだ、予備実験なので、データはとらなくていいですよ

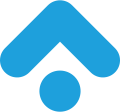

(3)いよいよ地震をおこしてみましょう。コップを机の面から5mmくらい上げて、机の面にしょうとつさせることをくり返してください。トントントンとリズミカルな音がしますね

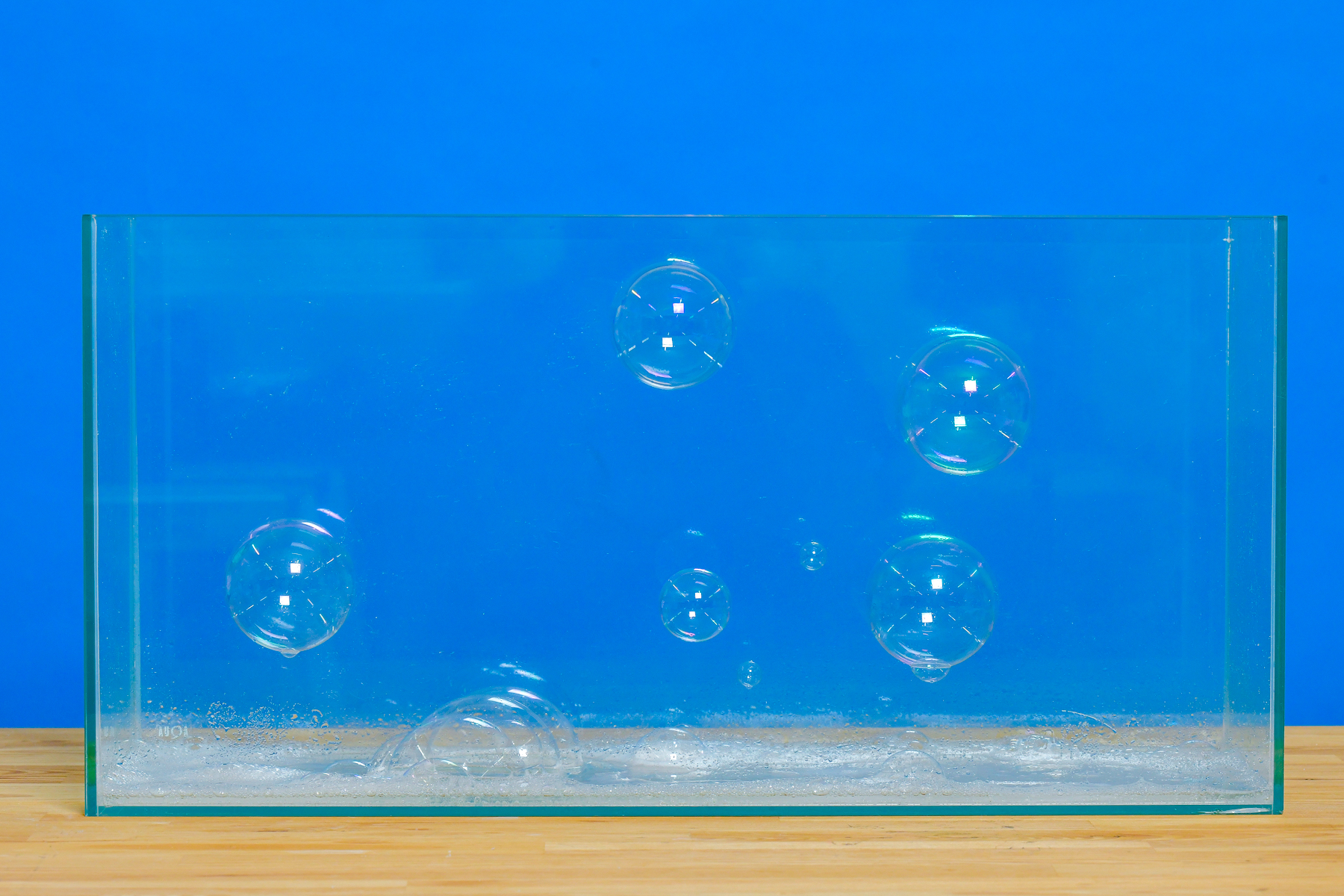

(4)50回くらい続けると、突然、砂の上に水がスーッと上がってきましたね。そして、コップ全体の砂が、まるで液体のように、ゆさゆさ動きだします。地震のときには、こんな現象がおこるのです

ーーー砂全体が液体のようになっては、その上に建っている家などがかたむくのは当然ですね。これは、液状化現象といわれている現象です。では、砂の中に水がどのくらいあると、液状化現象がおこるのでしょうか?本格的に調べてみましょう。

【実験 2】液状化 現象 がおこるときの、砂 のしめりぐあいとゆれの回数 の関係 を調 べる。

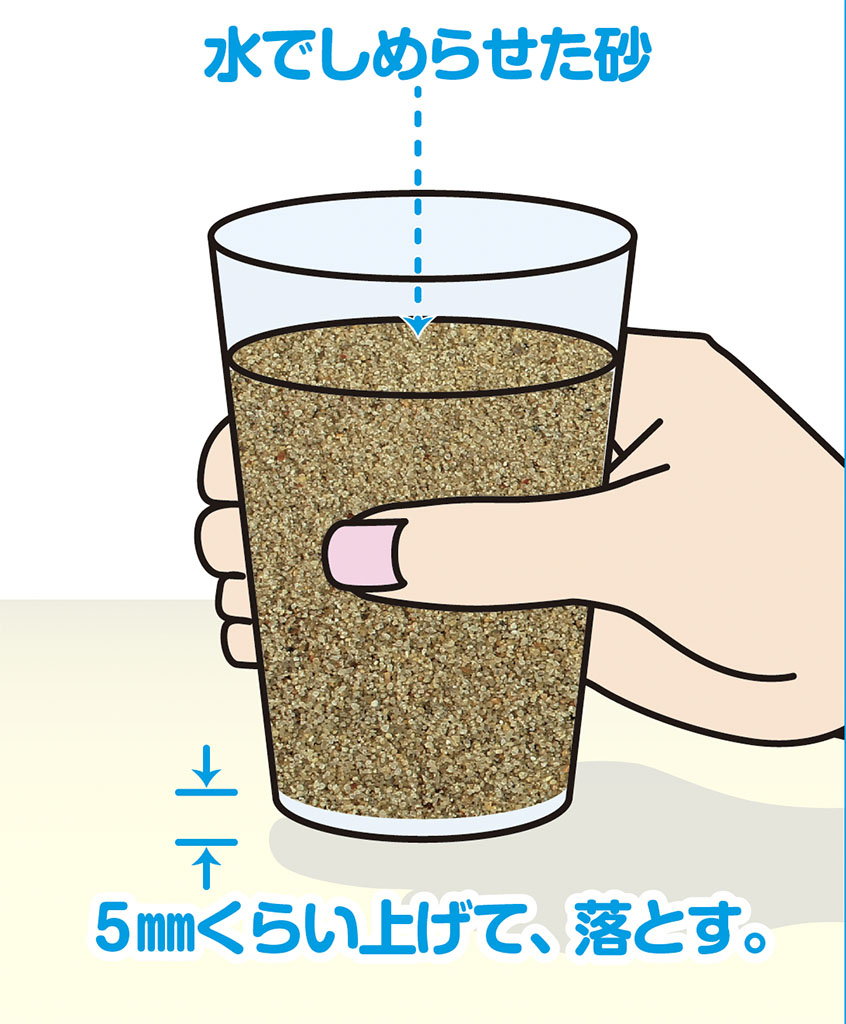

(1)コップを5個用意します

(2)それぞれに砂を80㎤入れます。入れます。やや大きいコップでは80㎤以上の一定量を入れます。砂がコップの半分以上になるように)

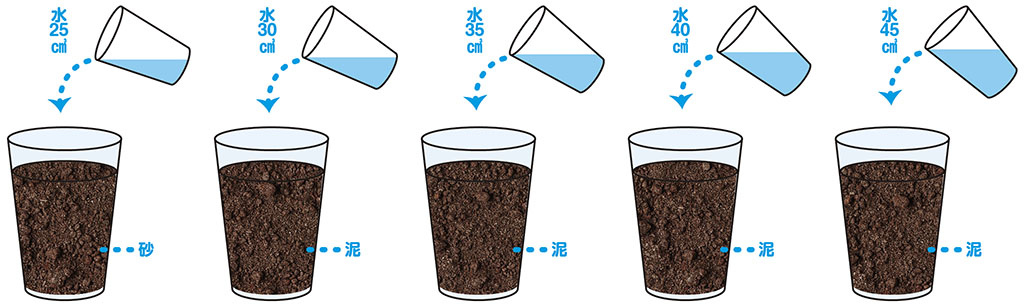

(3)それぞれのコップに水を25㎤、30㎤、35㎤、40㎤、45㎤…と静かに注ぎます

(4)3分くらいたつと、水がどれもしみこみます。そうしたら、コップを手にとり、机の面にトントンしょうとつさせます

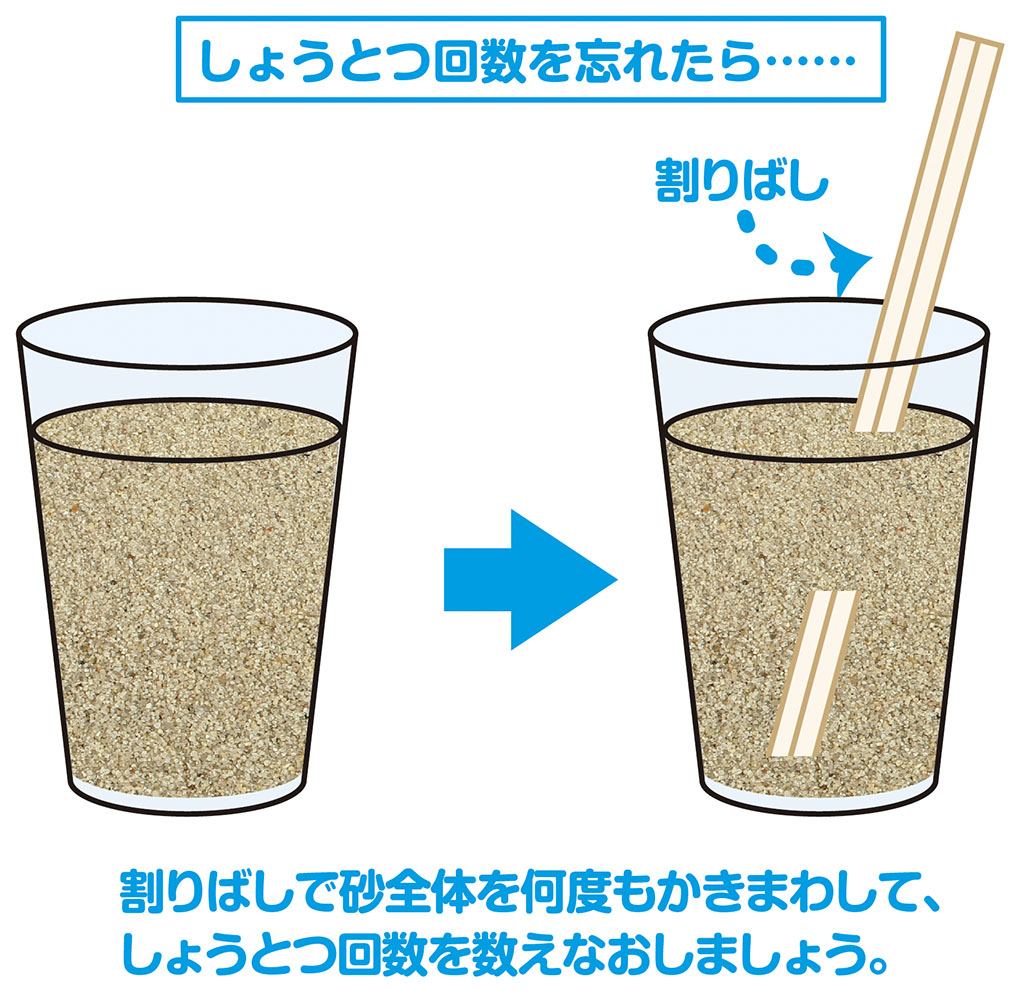

(5)こんどはトントンという音を数えましょう

(6)砂の表面に水がスーッと浮き上がってきたら液状化現象がおこったことになります。そのときまでのしょうとつの回数を記録しましょう

(7)しょうとつの回数と水の量との関係をグラフに表すと、おもしろい関係がわかってくるはずです

ーーー水の量が多いほど、少ないゆれで液状化現象がおこりましたね。次に砂のかわりに泥や小石の場合はどうなるか、やってみましょう。

【実験 3】泥 や小石 で液状化 現象 がおこるのかどうかを調 べてみる。

(1)実験2と同じようにして、実験2の砂のかわりに泥を入れ、水をそれぞれ入れます

(2)3分くらいたったら、コップを手にとり、トントンと机の面にしょうとつさせます

(3)どれも300回しょうとつさせても、水がスーッと浮き上がってくるようなことはなかったはずです

(4)次に泥のかわりに、金魚ばちなどに入れる小石でやってみましょう。小石もほぼ80㎤くらい使って、水も泥の場合と同じようにいろいろ変えて行います

(5)小石の場合も300回しょうとつさせても、水は上がってこないし、小石全体がゆさゆさ動く液体のような動きは示しません

ーーー液状化現象は、砂の場合におこり、小石や泥の場合はおこらないようですね。では次に、実際に地震がおこり、液状化現象がおこったとき、建物はどうなるか調べてみましょう。

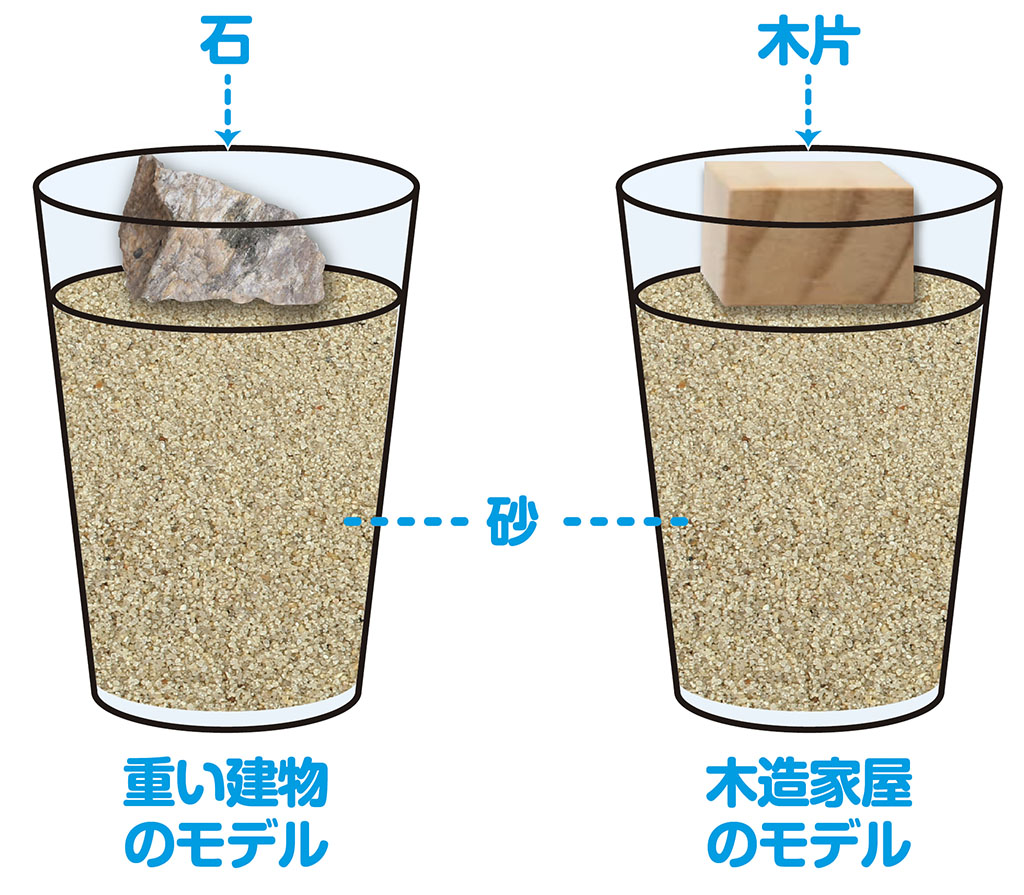

【実験 4】液状化 現象 がおこったときに地表 の建物 はどうなるかを調 べてみる。

(1)2つのコップに、ともに砂を80㎤入れます

(2)どちらにも水を35㎤ほど入れて3分ちかくまちます。(水は液状化現象がおこる量ならいくらでもかまいません)

(3)砂の上に建物のモデルとして石をのせ、もうひとつには木片をのせて、コップを机にとんとんとあてます

(4)液状化現象がおこっても、かまわずコップを机にしょうとつさせ続け、おこる変化を観察しましょう

ーーー地震のときに建物が沈んだりかたむいたりするのは、液状化現象によることが多いことがわかってきますね。では、液状化現象は天気に左右されないのでしょうか?雨が降ったあとは砂全体がしめっています。雨がしばらく降らないと、地下には水があっても上のほうがかわいています。この2つの環境をコップの中に作り、実験してみましょう。

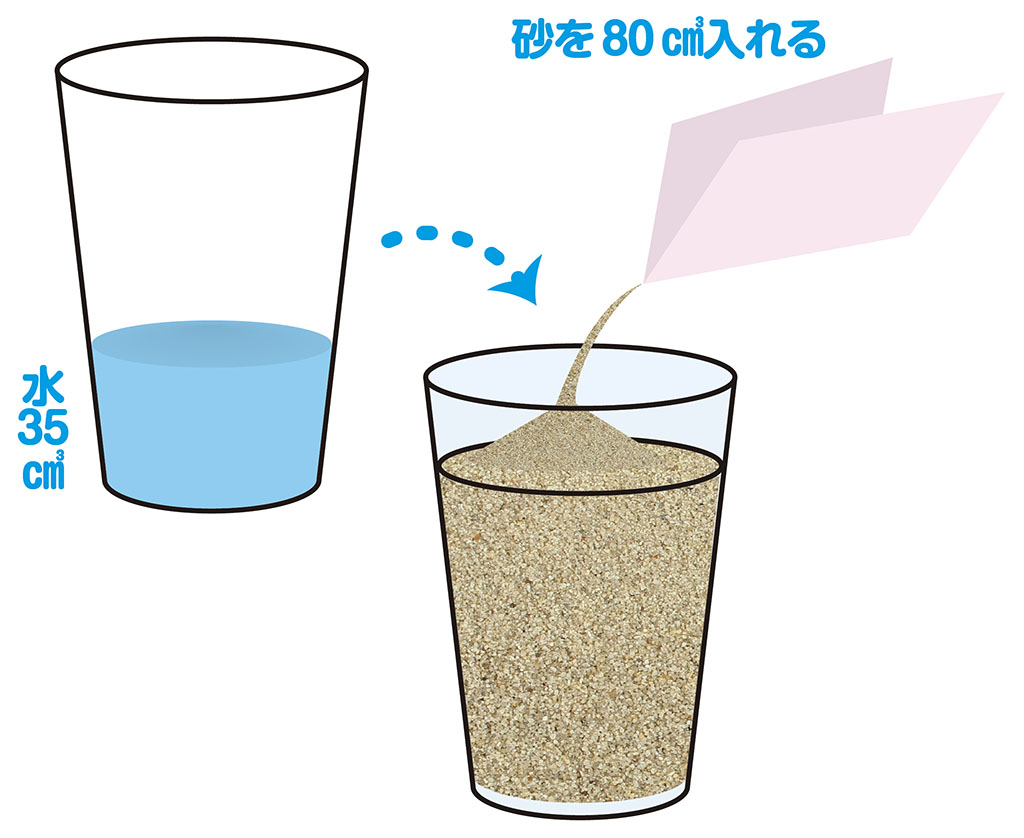

【実験 5】雨 が降 ったあとと雨 が降 る前 のちがいを調 べるために、水 をコップの底 に初 めから入 れ、後 から砂 を入 れてコップをしょうとつさせてみる。

(1)実験2で、砂80㎤で水35㎤のとき、30回しょうとつさせると液状化現象がおきたので、このデータをもとにしましょう

(2)コップに水35㎤を入れ、そのあとに砂を80㎤入れます

(3)そのあとすぐ、コップをトントンと机にしょうとつさせ、しょうとつの回数を数えます

(4)300回しょうとつさせても、液状化現象はおこらなかったはずです。実験2の結果と比較しながら、液状化現象のおこりやすい天気を考えましょう

◆液状化 現象 について

粉のはいっている入れ物をゆすったりトントンたたいたりすると、体積が減ったように感じませんか?これは、空気より粉のほうが当然重いので、粉の粒と粒の間にあったすき間の空気が抜けて、ぎっしりとつまるようになるためです。

では、すき間に空気ではなく水があったらどうでしょうか?粉のほうが水より重ければ、やはり水はすき間から追い出されてしまいます。地震の時には、この現象が大規模におこります。粉のかわりが砂ですが、砂がすき間をうめてしまうので、すき間にあった水は上へ押し出されてしまいます。

また、すき間から追い出された水は、砂を巻き込んで液状になり(実験でコップを振っているとき、砂が水のように動いているように見えたと思います)、砂と一緒に地表に吹き出します。噴水のように砂が噴き出すので、これを「噴砂」(ふんさと読みます)といいます。大地震があると、海をうめたてたところに建てられた家は、かたむいたり倒れたり、うめたて地の泥が地表に吹き出したりといった映像がニュースに流れます。

自由 研究 ワークシート

「自由研究ワークシート」をダウンロードして、「レポートの書き方」を参考に実験をまとめてみたり、「発展研究」でもっと実験して調べてみましょう。

まとめ方

「まとめ方のコツ 実験の例」を見てみよう

科学 実験 をするときの注意

実験 をする前 に必 ずおうちの方 といっしょに読 んでね。

実験 をするときは、必 ずおうちの人 に実験 することを伝 えておこう。実験 に使 う材料 や道具 などは、使 ってよいものかどうか、おうちの人 に確 かめよう。火 や化学 薬品 、電気 製品 などを使 うときは、かならずおうちの人 といっしょにしよう。- つまようじやフォーク、シャープペンシルのしんなど、

先 のとがったものを使 うときは、けがをしないように気 をつけよう。 - はさみやカッターナイフを

使 うときは、けがをしないように気 をつけよう。 - むずかしい

実験 をするときは、おうちの人 に手伝 ってもらおう。 実験 に使 った食 べ物 などは、絶対 に口 に入 れないこと。実験 が終 わったらきちんとあとかたづけをし、実験 に使 ったものを、家族 が口 に入 れたりしないように気 をつけよう。実験 で使 ったものや作 った作品 は、小 さい子 の手 のとどかない場所 にしまうこと。実験 をしたあとは、必 ず手 をよくあらうこと。